Longtemps un des piliers de la Sorbonne philosophique, Marcel Conche vient de mourir presque centenaire. Il a longtemps conservé une vigueur intellectuelle qui plaide en faveur de la sagesse qu’il s’est efforcé de construire. À près de 95 ans, il publiait encore un petit ouvrage sur Héraclite. La collection « Bouquins » nous offre un recueil de quelques-uns de ses textes. Une bonne occasion de découvrir un penseur limpide.

Marcel Conche, L’infini de la nature. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1 120 p., 32 €

En rassemblant en un volume d’un millier de pages des œuvres significatives d’intellectuels qui rayonnèrent durant les dernières décennies du siècle dernier et le début de celui-ci, la collection « Bouquins » fait œuvre utile et sympathique. Des auteurs comme Paul Veyne, Jacqueline de Romilly, Élisabeth de Fontenay, Michelle Perrot ou Lucien Jerphagnon ont exercé un magistère intellectuel. Certains d’entre eux ont disparu, d’autres sont encore vivants. Leurs noms à tous sont encore connus mais tendent à s’effacer de l’actualité, voire des mémoires, au profit des plus jeunes. Publier un recueil de ses textes à l’occasion du centenaire de Marcel Conche rappellera leurs souvenirs d’étudiants à ceux pour qui il fut un grand nom de la Sorbonne. Illustrer la couverture de ce volume d’un Paysage de Nicolas de Staël est une manière heureuse de marquer l’époque, aujourd’hui assez lointaine, à laquelle Conche parvint à sa maturité intellectuelle. Disons : les années 1960.

Conche appartient à la même génération que Deleuze et Bollack. Intellectuellement, il s’en distingue : d’un côté, des figures encore prégnantes de la modernité ; de l’autre, une incarnation de la tradition philosophique universitaire. Une des caractéristiques de celle-ci est sa hantise d’une technicité assimilée à un abus du jargon. On peut d’ailleurs se féliciter que, lorsqu’il se réfère à la pensée de Heidegger, Conche la traduise vraiment. Il en fait ainsi mieux ressortir la profondeur que les piètres décalques de l’allemand auxquels les disciples de Jean Beaufret nous ont accoutumés.

L’éditeur de L’infini de la nature présente Marcel Conche comme « un des meilleurs spécialistes de la philosophie grecque » ; or, celle-ci est presque absente de ce volume. Voilà donc un livre consacré à un penseur qui se dit philosophiquement grec, dans lequel il n’y a guère de textes grecs. On devine l’argument selon lequel les acheteurs d’un volume de la collection « Bouquins » ne sont pas tous susceptibles de lire le grec. Ce que l’on perçoit comme un mépris social est d’autant plus irritant que le grec peut se transcrire en alphabet latin, comme Jean-Pierre Vernant n’hésitait pas à le faire.

Les ouvrages les plus techniques de Marcel Conche n’ont pas été retenus dans ce volume : ni son édition des Lettres et maximes d’Épicure, ni celles des Fragments et témoignages concernant Héraclite, Parménide, Anaximandre. Si certaines de ces éditions de penseurs que Heidegger dit matinaux peuvent être philologiquement discutables, d’autres sont magnifiques. Toutes témoignent d’une érudition véritable. En n’en faisant figurer aucune dans ce recueil, l’éditeur affadit l’image de celui qu’il prétend honorer. Il est sans doute vain de croire que l’on pourra présenter des pensées intéressantes en les coupant de ce qui les fonde. Ne retenir que les ouvrages d’accès facile se paie d’un prix élevé : on banalise le propos dans une rhétorique de la vulgarisation qui est particulièrement redoutable dans le champ philosophique. Cela ne peut que nuire à l’image que le lecteur est susceptible de retenir du philosophe Marcel Conche.

En voici un exemple : en 1986, Conche a publié une étude approfondie d’Héraclite, qu’il a voulu « compléter » par un petit ouvrage de 80 pages composé à l’été 2016 et classant « dans un ordre rationnel » les « fragments recomposés » d’Héraclite. Mais ce n’était qu’un « complément » du livre fondamental paru trente ans plus tôt et qui en était alors au « quatrième tirage de sa cinquième édition ». Il était dans l’ordre des choses que ce complément ne répétât pas ce qui avait été dit et bien dit. En le présentant seul et sans les textes grecs commentés, on donne une image trompeuse de Conche, qui apparaît comme la quintessence de ce traditionalisme un peu obtus qui fonde ses commentaires philosophiques sur des éditions que l’on ne s’est pas donné la peine de soumettre à une critique philologique.

Plus qu’à une tentative de reconstitution de ce qu’Héraclite a pu vouloir dire, le résultat s’apparente au commentaire d’un professeur qui, pour éclairer ses auditeurs, ne rechigne pas devant des anachronismes. Peut-on expliquer le fragment DK 54 sur « l’harmonie non apparente plus forte que l’harmonie apparente » en exposant que la première est cause et la seconde un de ses effets possibles ? C’est faire d’Héraclite un successeur d’Aristote ! Quant à l’image du jardin de Versailles dessiné par Le Nôtre, y recourir est l’aveu du renoncement à une compréhension du texte dans son historicité. Peut-on, d’autre part, interpréter le fragment DK 51 sur l’arc et la lyre sans prendre en compte le fait qu’il a été souvent paraphrasé dans l’Antiquité, à commencer par Platon dans le Sophiste (242 e) et dans le Banquet (187 a) ?

On peut, d’ailleurs, regretter que les éditeurs de ce Bouquin n’aient pas cru bon de faire figurer une table de concordance entre les deux numérotations successives adoptées par Conche dans le cadre de sa recomposition des fragments « dans un ordre rationnel » et celle de Diels-Kranz utilisée ordinairement. Ce n’est pas un bon service rendu au travail fourni par Conche. On s’étonne aussi que le livre qu’il a consacré à Parménide ne figure pas ici en regard de celui sur Héraclite, tant paraît traditionnellement aller de soi l’opposition de ces deux fondateurs de la pensée occidentale. Et l’on aurait pu y ajouter celui sur Anaximandre, un vrai bijou.

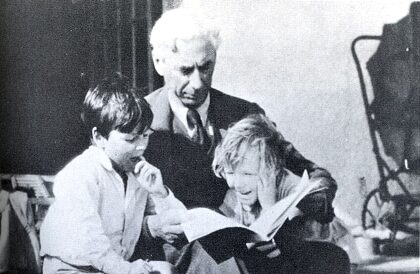

« Héraclite et Démocrite », fresque de Donato Bramante (1477)

En accord, peut-on espérer, avec Marcel Conche lui-même, l’éditeur semble avoir voulu insister sur le côté Épicurien de sa démarche philosophique. La distinction entre Épicurien et épicurien lui a paru bien marquer la différence entre une attitude philosophique et le comportement du « voluptueux » qui, comme dit le Littré, « ne pense qu’au plaisir ». Mais Conche a dû se résoudre à constater que la clarté d’une distinction ne suffit pas à la faire adopter. L’Épicurien Conche a consacré plusieurs ouvrages à cette doctrine avec laquelle il ne cache pas se sentir une affinité, celle peut-être qui le fit aussi écrire sur Montaigne. Pour ce recueil, on aurait pu reprendre son édition des Lettres et maximes d’Épicure. À ce travail savant a été préférée une collection de petits textes traitant de points précis qui ne sont pas forcément au cœur de la doctrine, comme la distinction du droit naturel et du droit positif chez Épicure, ou une critique de la lecture nietzschéenne d’Épicure.

Faire figurer les deux pages et demie intitulées Pascal ou Lucrèce est sans doute une bonne idée car telle semble bien l’alternative pour Conche : choisir Lucrèce pour se libérer de la séduction pascalienne. Celui qui écrit qu’il est « impossible de vivre sans vivre mal : toute existence est fautive, enveloppe une faute essentielle » ne peut s’en tenir à ce constat de son Orientation philosophique, un livre qui aurait mérité le titre d’Orientation métaphysique si le mot n’avait été à ce point décrié au début des années 1970. Il lui fallait se construire une sagesse, c’est-à-dire « l’art de vivre la meilleure vie possible ». Il tient à marquer qu’en écrivant un Montaigne ou la conscience heureuse il n’a certainement pas fait un autoportrait. C’est dans Pascal qu’il se reconnaît, alors même que la croyance en Dieu lui a toujours paru « obsolète » comme on disait dans son entourage d’adolescent. Avec Montaigne, il s’efforce de construire une « conscience heureuse » ; avec Lucrèce, il parvient à surmonter la conscience du mal : « Lucrèce-Pascal : deux vérités exclusives l’une de l’autre, l’une qui apporte la clarté, l’autre non ».

Conche est, si l’on peut oser l’adverbe, tranquillement athée. Sans doute est-ce affaire de croyance que l’on a ou non, mais telle n’est pas son approche. Il est plus sensible au fait que le Dieu des chrétiens est « un objet culturel » aussi variable que tous les autres, et il lui faut, car telle est son exigence morale, aller à l’universel. Donc à la Nature, qui est « sous nos yeux » à tous. Au mot « universel », il préfère « infini » qui est, d’une certaine manière, plus universel encore car il ne se limite pas aux affaires humaines. La Nature, conçue à la fois comme la totalité de ce qui est et comme la puissance qui fait être, à la manière de la physis des Grecs. Elle occupe la place que les religions ont reconnue à Dieu, et Heidegger à l’être distingué des étants. Pour en penser l’infinité, il retrouve la pensée de l’apéiron qui fut celle du vieil Anaximandre à qui Conche avait consacré un bel ouvrage il y a trente ans. À défaut de ce livre, nous est proposé celui intitulé Présence de la Nature, un recueil d’essais et de conférences qui s’engagent chacun sur un chemin de pensée, « car la Nature s’offre diversement ».

On n’est pas tout à fait dans un discours environnementaliste qui mettrait Conche à la mode. Les choses sont plus sérieuses et profondes : sa quête est celle d’une sagesse, en quoi on peut voir l’objet de l’éthique distinguée de la morale. Celle-ci « se fonde sur cet absolu qu’est la relation de l’homme à l’homme dans le dialogue. […] L’éthique est particulière. […] elle est la doctrine de la sagesse – mais chaque fois d’une sagesse ». Si chacun élabore la sagesse qui lui convient le mieux, la morale a une portée universelle. C’est pourquoi la culture qui met en avant « l’égalité en droit de tous les hommes et les droits universels de l’homme […] est la plus civilisatrice, ce qui signifie qu’elle est en droit d’exporter ses idéaux ». On perçoit les conséquences politiques d’une telle position, qui n’est pas tout à fait conforme à l’air du temps. Que Marcel Conche n’ait pas hésité à l’écrire a quelque chose de rassurant. Il confortait ainsi son adage selon lequel : « C’est un grand avantage, pour un philosophe, de n’avoir pas de maître ». Ce que disant, il faisait lui-même office de maître.

![Theodor W. Adorno, Trois études sur Hegel [1970], tr. de l’allemand par le Groupe du Collège international de philosophie, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 168 p. Theodor W. Adorno, La « Critique de la raison pure » de Kant [1959], tr. de l’allemand par Michèle Cohen-Halimi, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 540 p. Theodor W. Adorno, Leçons sur l’histoire et sur la liberté (1964-1965),](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/11/Paul_Klee_Seiltanzer_1923.jpg)