Ordure nous entraine dès les premières lignes dans une dérive par laquelle on se laisse complètement happer – et sans doute faut-il d’emblée saluer le travail du traducteur, Stéphane Vanderhaeghe. Le personnage principal du roman de l’Américain Eugene Marten, dont le point de vue circonscrit et organise entièrement le nôtre, est agent d’entretien dans une entreprise de nettoyage de bureaux. Et il parcourt, avec son chariot, des bureaux déserts et nocturnes qui restent en mémoire.

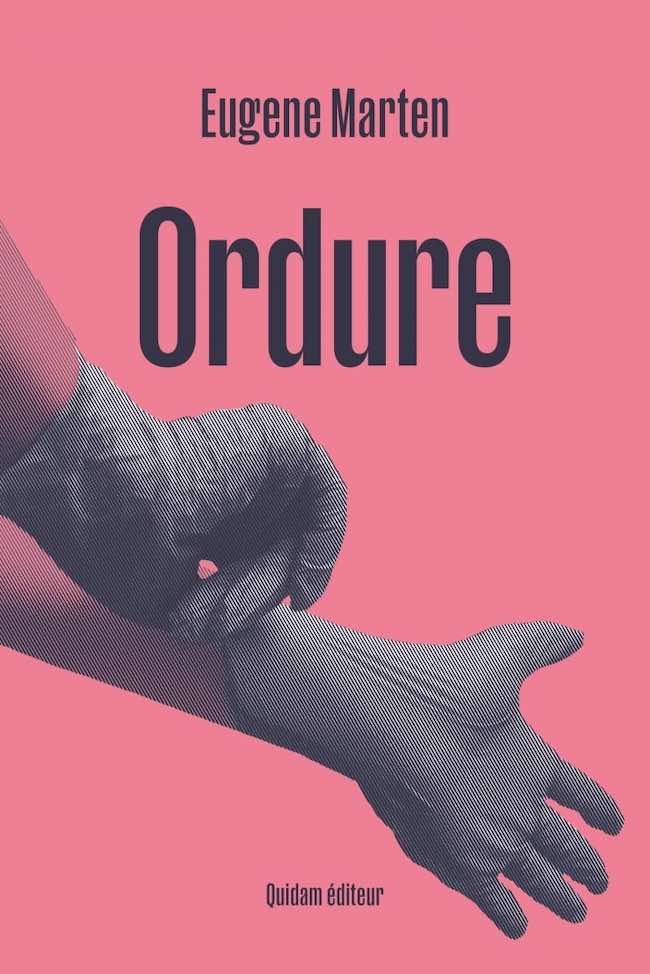

Eugene Marten, Ordure. Préface de Brian Evenson. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Stéphane Vanderhaeghe. Quidam, 112 p., 13,50 €

On trouve dans le roman d’Eugene Marten (dont le titre original, Waste, renvoie à l’ordure aussi bien qu’au gâchis) des écrans d’ordinateurs traversés de vagues d’images autonomes, de longs couloirs moquettés et vides (dont certains doivent être aspirés de façon à laisser l’empreinte de bandes parallèles et d’autres de façon homogène), et pourtant rien n’est stéréotypé. D’une part, les descriptions sont traversées par l’absurdité incantatoire des recommandations faites à l’employé, ce qui donne à ces « open spaces » un caractère à la fois comique et un peu intransitif, comme s’ils n’existaient que pour eux-mêmes et afin d’illustrer la beauté du règlement. D’autre part, l’ensemble est porté par un style minimaliste (comme le développe la très belle préface de Brian Evenson) qui n’est pas sans inquiéter, tendu entre la narration d’actes ménagers très concrets et un océan de fantasmes qui, à la faveur du décousu qu’imposent le point de vue du personnage et la fantaisie de l’auteur, affleure peu à peu. Dans l’un des bureaux, un avocat solitaire, entouré de particules de poussière comme autant de peaux mortes, dicte ses ordres dans une sorte de dictaphone ; au fil des pages, les ordres se déglinguent, ce sont des souvenirs, des blocs chavirés d’enfance et de nuit, ou des fantasmes ; on perd pied.

Bureaux à Toronto © CC/Loozrboy

Les activités de l’agent d’entretien Sloper dans l’immeuble de bureaux obéissent à deux protocoles. Le premier est édicté par l’entreprise de nettoyage. Il gouverne, de façon rationnelle et monotone, les gestes de ses employés dans les moindres détails : il énumère des cas, il mandate des inspecteurs qui commandent de tirer plutôt que de pousser les chariots et de mettre les gants dans une poche plutôt que dans une autre. Sloper, discret géant, s’en accommode fort bien, sait où commence et où s’arrête son travail : sa hiérarchie l’élit employé modèle.

Mais si la narration d’Eugen Marten s’en tenait à cette description, on aurait affaire à un roman social parmi d’autres ; on l’analyserait en termes de condition de travail, ou d’enquête littéraro-sociologique. Or l’écriture de Marten développe un imaginaire plus riche, sensuel et retors. Le protocole de l’entreprise se double, en la personne de Sloper, d’une contrainte puissante : une sorte de rite pulsionnel, cimentant la communauté fermée que Sloper forme avec lui-même, dont nous découvrons peu à peu (et de plus en plus gênés) la démesure, collés que nous sommes à des détails, à des gros plans dont la plupart ne prennent sens qu’a posteriori – comme si lire, ici, c’était se rendre compte, mais un peu tard, qu’on était entré au pays des monstres.

© CC/XoMEoX

Sloper, en effet, ne se contente pas d’obéir à l’entreprise, il se ménage aussi ses petits plaisirs, s’investit d’une façon toute personnelle bien que dissimulée. Il cultive, au-delà du règlement ou dans ses points aveugles, sa dignité à lui, sa propre histoire avec les déchets. Il récupère ainsi les restes de sandwichs, de salades, de pizzas, qu’il finit de manger, caché dans la pénombre de l’ascenseur, parmi ses balais aspirateurs, ou chez lui, dans le sous-sol qu’il habite au-dessous de l’appartement de sa mère à laquelle il paie un loyer par courrier interposé, sans la voir. Il déguste ces déchets après avoir traversé le parc, en regardant la voisine tétraplégique qui ne parle avec l’aide-soignante que par bips interposés, comme dans Star Trek, ainsi qu’il le lui hurle dans un rare élan de sociabilité. Et ses moments d’ingestion – à s’en rendre malade si les restes sont un peu avariés – sont aussi l’occasion pour le personnage de se remémorer tel ou tel événement de sa vie avec ses copains, lorsqu’il travaillait à la morgue. Le monde de Sloper, et celui du roman, commence dans l’ordure des autres. Et alors ? C’est un monde bien organisé, dans lequel il espère que personne ne viendra le déranger. « L’astuce consistait à élaborer une histoire dans laquelle personne ne pourrait s’immiscer », se dit-il à juste titre dans un moment délicat, où il lui faut « reprendre depuis le début le début de son histoire ».

On ne sait pas exactement comment ces deux protocoles – celui de l’entreprise de nettoyage et celui qui meut le monde intérieur de Sloper – s’articulent. Certes, il y a la précarité économique du personnage ; mais elle ne permet pas de le désopacifier. Faut-il voir dans ses habitudes une ultime tentative d’humaniser un monde par ailleurs déshumanisé par des divisions du travail isolantes et des règlements dont on ne sait plus qui les a établis, ni quand ? Faut-il lire dans l’appétence de Sloper pour l’ordure une indication morale – dans les poubelles se trouverait le salut de l’humanité ? Faut-il « interpréter » ce personnage, en faire le lieu d’une leçon politique et citoyenne ?

Assurément. Mais il y a aussi au fil de celle longue nouvelle, ou de ce court roman, une surenchère dans le type d’ordures dont Sloper s’octroie la jouissance (« waste » veut dire aussi « meurtre ») qui déborde le cadre de l’allégorie. Cette surenchère peut se lire comme l’explosion d’un humour trash et contestataire, très années 1990 : le roman d’Eugene Marten a paru en 1999, à compte d’auteur, avant de connaitre une diffusion à la fois confidentielle et iconique. Elle peut se lire également comme une revanche carnavalesque sur ce que le « bon goût » a d’oppressant. On peut alors, sous l’angle de l’humour noir, avoir l’impression d’être en connivence avec un auteur à l’imagination un peu déjantée qui s’invente des zones de non-droit où le grotesque et le macabre échangent sans cesse leur polarité.

Mais cette surenchère suscite aussi, par moments, le dégoût, le refus : comme si l’auteur, loin de rechercher notre connivence, s’efforçait de nous tenir à distance, comme s’il ne voulait pas, surtout pas, de notre complicité. Comme le dit très justement Brian Evenson, il arrive qu’on « subisse » l’univers d’Eugen Marten. De ce point de vue, la surenchère macabre fait, en cours de lecture, dérailler les procédures interprétatives. Alors, ce n’est plus sur le monde en général que semble porter le roman mais plus spécifiquement sur nos façons de lire, en tant qu’elles font partie du monde et le construisent. Tout se passe comme si l’auteur nous mettait, lectrices, lecteurs, au défi d’explorer jusqu’où, bonnes ménagères et agents d’entretien, nous ferons entrer la chose écrite dans des procédures de lecture blanchissantes, à la fois intelligentes et citoyennement homogènes. Et reconnaissons-le : l’expérience de lecture que nous offre Eugen Marten nous montre, jusque dans ses maladresses, que l’opacité et le reste nous touchent de façon plus fondamentale que l’élucidation du sens.