Né à Londres en 1806, mort à Avignon en 1873, John Stuart Mill reste assez méconnu en France. La philosophe Camille Dejardin consacre un essai qui invite à se plonger dans les textes, tous traduits en français, de ce « libéral utopique ».

Camille Dejardin, John Stuart Mill, libéral utopique. Actualité d’une pensée visionnaire. Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 400 p., 24 €

Sous les coups du néolibéralisme, l’authentique tradition libérale aurait été abandonnée. Abandon « de l’idéal premier de liberté humaine, au sens fort d’autonomie, de contrôle de sa vie et de ses conditions de vie au nom de la liberté débridée des capitaux et des marchés », dévaluation de « l’ambition de perfectionnement et de gouvernement humains au profit de simples logiques de gestion, voire de déréglementation ». Notre situation présente ne serait pas le résultat de trois siècles de libéralisme, mais l’effet d’un dévoiement. Le libéralisme ne serait pas intrinsèquement incapable de produire un monde commun, mais simplement, comme toute tradition, il n’aurait pas su maintenir ses points d’équilibre : l’économisme l’aurait emporté sur le politique, l’individualisme sur le social, le progrès à outrance sur l’« Art of life ». Sans cesse à refonder, il aurait conservé tout son potentiel utopique.

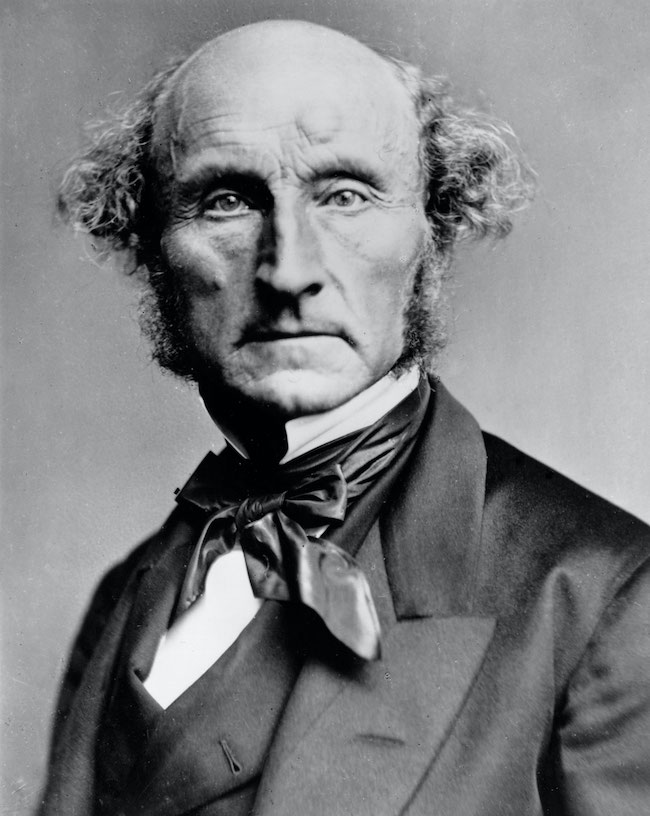

John Stuart Mill par la London Stereoscopic and Photographic Company (1870)

La tradition libérale pourrait reverdir sur les décombres semés par l’ultra et le néolibéralisme, à condition d’un « retour aux sources », aux commencements lumineux qui auraient encore la force d’éclairer les déviances et les trahisons, mais aussi de renouveler de l’intérieur le libéralisme. Ce « retour » (une « tradition » est faite de ces allers et retours constants entre fondation et histoire ultérieure) prend la forme d’une « revisite » des textes des pères fondateurs ; peut-être aurions-nous davantage besoin d’une grande enquête historique sur les logiques qui ont contribué à engendrer le monde libéral, et sur la façon dont les équilibres n’ont jamais été trouvés, ou se sont rompus.

Parmi ces auteurs, il en est un qui devient, tant la France l’avait négligé, objet d’attention. Il s’agit de John Stuart Mill (dont l’Autobiographie publiée aux éditions Aubier en 1993 est malheureusement épuisée). Les années 2010 ont vu paraître pas moins de deux traductions (Gallimard 2009 et Hermann 2014) des Considérations sur le gouvernement représentatif. Elles avaient été précédées, en 2008, d’un numéro spécial de la Revue des études benthamiennes. Aujourd’hui paraît l’ouvrage de Camille Dejardin : son projet explicite est de tester les chances d’un « libéralisme renouvelé », à la fois « cohérent, exigeant et ouvert », en le soumettant à « une entreprise dont la force éminemment subversive [peut] rebattre les cartes des idéologies en présence ».

Le Londonien, mort et enterré en Avignon en 1873, serait le champion, le « saint patron » même, écrit notre auteur, dont notre « époque de transition » a besoin. Lui-même, selon son propre témoignage, a voulu situer sa pensée dans cette temporalité et « travailler à la réforme du monde ». Il est vrai qu’il y aurait quelque légitimité à le convoquer à nouveau aujourd’hui, lui qui, selon Catherine Audard (Qu’est-ce que le libéralisme ?, « Folio », 2009), avait déjà « reformulé de manière originale tous les concepts clés du libéralisme : individu, rationalité, liberté, en les complétant par ceux d’individualité, de développement et de conscience sociale à peu près étrangère à la pensée classique ». Partisan de l’égalité des sexes, de l’élargissement de l’accès au suffrage, pas insensible aux charmes de « l’association », terme clé du socialisme du XIXe siècle, pourfendeur de l’individualisme et promoteur de l’individualité, défenseur d’une école formatrice de l’esprit au lieu d’être le centre de triage de « l’employabilité », Mill était également le théoricien d’une proto-écologie et se montrait un farouche partisan, contre un utilitarisme étroit, d’un bonheur intégral très proche de l’euzein grec.

Tous ces points développés par Camille Dejardin font de Mill un penseur politique à part. Comme le fait remarquer Hannah Arendt dans La crise de la culture, l’expérience personnelle de Mill y est sans nul doute pour quelque chose. Après une adolescence soumise au terrible régime éducatif de son père, James Mill, économiste et ami de Bentham, John Stuart réalise, à l’issue d’une crise dépressive (1826-1827) qu’il appelle dans son autobiographie « une crise de mes idées », tout ce que son éducation avait eu d’appauvrissant : le voici, au terme de ce chemin qui devait le faire entrer dans la vie, comme « un navire bien armé mais privé de voiles ». Sauvé par la poésie, en particulier celle de Wordsworth, Mill va peu à peu recomposer entièrement l’utilitarisme de sa jeunesse au point de se situer, selon le titre de l’article (publié dans Daedalus, n° 2, 2004) que Martha Nussbaum a consacré à Mill, entre Aristote et Bentham.

Deux points du livre de Camille Dejardin retiennent particulièrement l’attention. Le premier a trait, justement, à une autre influence d’Aristote sur Mill (que n’aborde pas Nussbaum, laquelle reproche à Mill une certaine confusion tout en lui reconnaissant, sur le thème du bonheur, d’avoir profondément enrichi la pensée de son maître Bentham), reconnaissable dans le chapitre intitulé « Pour une aristo-démocratie ». Dans l’objectif de résoudre les problèmes liés à la démocratie représentative, Mill ne s’arrête pas simplement à une représentation « descriptive », c’est-à-dire reproduisant exactement les différentes classes et opinions d’un pays, mais il réactive d’une certaine manière l’idéal grec de l’arété, de l’excellence. Depuis Montesquieu, on sait que la démocratie est un régime qui repose sur la vertu. Ce terme, loin d’être un mot vague aux relents petits-bourgeois, possède, de Machiavel à Merleau-Ponty, une histoire politique très riche. Mill contribue à cette histoire dans la mesure où, selon lui, comme pour Aristote échouant à mettre au jour un critère décisif en fonction duquel il serait raisonnable de confier le pouvoir à tel ou tel, étant entendu que ce critère ne saurait être ni la richesse, ni la naissance, ni la compétence technocratique, il faut confier le pouvoir à des personnalités éprouvées, des « individualités » de caractère qui synthétisent en elles une sagesse pratique (j’emploie un vocabulaire aristotélicien, mais je crois que le rapprochement avec le Stagirite va dans le sens de ce qu’expose Camille Dejardin).

Mais là où Mill fait irruption dans les débats qui sont les nôtres aujourd’hui autour de la nécessité d’une décroissance pour répondre à la crise climatique, c’est dans sa conception de ce qui serait un véritable état « progressif » de l’humanité ; c’est peut-être là que réside l’aboutissement de sa réflexion sur le bonheur et sur la « bonne vie ». Cet état progressif, qui ne serait plus pris dans le « paradigme de la production » pour parler comme Habermas, serait en même temps un état « stationnaire », ce qui ne veut pas dire un état de stagnation, mais un état où la bataille pour l’accumulation est neutralisée, les besoins élémentaires satisfaits dans l’équité, où l’humain peut se consacrer aux graces of life : « J’avoue que je ne suis pas enchanté de l’idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l’état normal de l’homme est de lutter sans fin pour se tirer d’affaire, que cette mêlée où l’on se foule aux pieds, où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, où l’on se marche sur les talons et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus désirable pour l’humanité, au lieu d’être simplement une des phases désagréables du progrès industriel », écrivait Mill dans le chapitre VI du deuxième volume des Principes d’économie politique.

Le plaidoyer de Camille Dejardin pour une lecture de John Stuart Mill en France est réussi : espérons qu’il bénéficiera d’une attention soutenue dans ce moment particulier de l’histoire de notre pays. Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle, il faudrait que la France et l’Europe prennent toute la mesure de ce qui fait de notre temps une époque de transition cruciale.