Le 29 décembre 1890, 300 Sioux Lakota furent massacrés à Wounded Knee (Dakota du Sud) par le septième régiment de cavalerie de l’armée américaine. Ainsi finissait la résistance armée lakota à l’appropriation de ses terres et à son enfermement dans la misère d’une réserve. Depuis cette funeste date, articles, ouvrages savants et de vulgarisation, débats du Congrès, attendus des tribunaux militaires, films et bandes dessinées en débattent (1). En France, historiens et historiennes ont ausculté les multiples causes de ce massacre et les questions qui en découlent, dont celle du génocide (2) : Laurent Olivier a récemment proposé une « enquête inédite » sur Ce qui est arrivé à Wounded Knee. Aux États-Unis, le sujet mobilise militants, chercheurs, écrivain(e)s et artistes amérindien(ne)s, dont David Treuer : on peut en lire en français son « composé d’histoire, de reportage et d’essai », Notre cœur bat à Wounded Knee.

Laurent Olivier, Ce qui est arrivé à Wounded Knee. L’enquête inédite sur le dernier massacre des Indiens (29 décembre 1890). Flammarion, 520 p., 23,90 €

David Treuer, Notre cœur bat à Wounded Knee. L’Amérique indienne de 1890 à aujourd’hui. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Michel Lederer. Albin Michel, 576 p., 24,90 €

Archéologue, historien, conservateur des collections celtique et gauloise du musée de Saint-Germain-en-Laye, Laurent Olivier voit dans l’archéologie « une quête de justice pour le passé ». Loin de l’anthropologie, « instrument de la dépossession des Lakota », les fouilles donnent « la vérité historique » et la réponse aux questions que pose le massacre de Wounded Knee. Son ouvrage se déplie en quatre parties, renvoyant chacune à un point cardinal, à l’indienne. Et d’abord le contexte. Sont rappelées les tensions à court et long terme, évènementielles et structurelles, par ordre chronologique et thématique, non sans allers et retours entre 1830 et 1890, dates de l’expansion d’est en ouest des Sioux, cavaliers et guerriers puissants, également chasseurs et marchands de fourrure ; leurs multiplicités, leurs alliances variables et leurs stratégies ; enfin leur effondrement progressif, signé au bas des traités de 1851 et de 1868, jusqu’à la « Grande Réserve ». En 1876, pourtant, l’alliance Sioux-Cheyennes aboutit à l’éclatante victoire de Little Big Horn sur le septième de cavalerie, qui n’eut dès lors de cesse d’en finir avec ces Indiens. Ce qu’il fit à Wounded Knee.

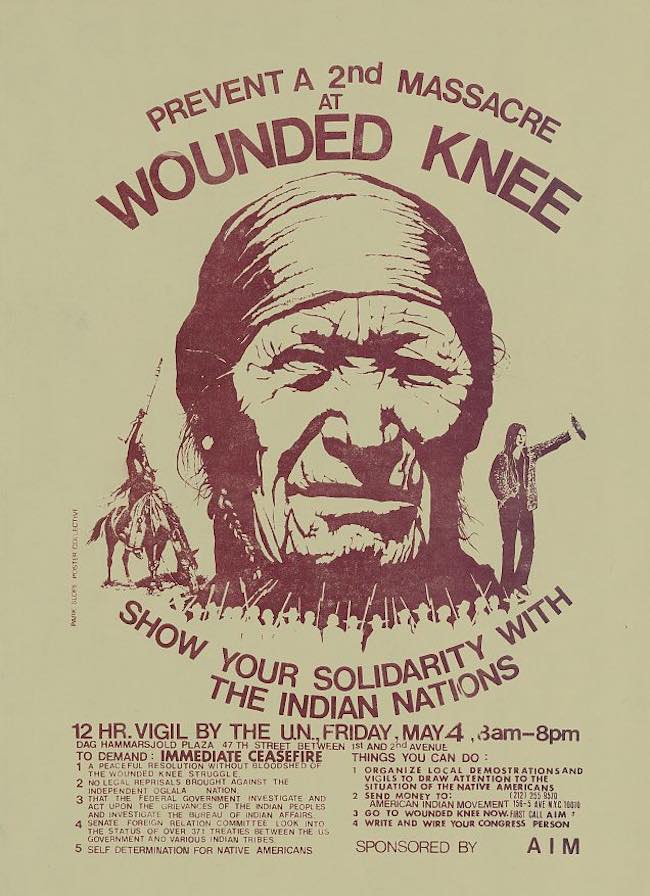

Affiche de l’American Indian Movement (1973) © Library of Congress, Prints and Photographs Division (Yanker Poster Collection)

Là, les versions divergent. Laurent Olivier croise témoignages, similitudes, contradictions, trous, affine la chronologie jour par jour et heure par heure, traque manœuvres et embrouilles, avec carte de « la position des troupes américaines et de la bande de Big Foot » et organigramme exhaustif des unités de l’armée – il ne manque pas un bouton de guêtre. Qui a tiré le premier ? On ne connaîtra jamais la réponse à cette question, au demeurant non essentielle. Les versions des militaires et celles des survivants Lakota se contredisent – une bataille contre un massacre. Pour les militaires, les Sioux de Big Foot avaient dissimulé leurs armes et le signal du passage à l’acte – tirer sur les soldats – fut donné par l’inconnu qui jeta en l’air une poignée de terre au moment de la reddition-remise des fusils. Selon les Sioux survivants, le malentendu s’était installé dès la rencontre avec l’armée. Là, Big Foot avait affirmé et redit ne pas être en route pour rejoindre les Sioux en guerre contre le système de la « Grande Réserve », renouvelant de plus son engagement de paix avec les Blancs. D’aucuns le crurent et lui donnèrent le feu vert pour continuer son voyage, d‘autres pas.

De quoi nourrir la confusion sur le terrain. Laurent Olivier repère les indices du trouble chez les militaires et chez les témoins lakota : actions contradictoires, lieux différents, épisodes flous, chiffres contestables, rôles mal définis, conflictuels – prêtres, journalistes, interprètes, commerçants. Des désaccords masqués séparent des haut gradés – tactiques et stratégies incompatibles, rivalités personnelles, divergences sur l’art d’une conquête sans guerre totale. Des silences et des désaccords (dissimulés eux aussi) existent entre jeunes Lakota forts des traditions autochtones et rebelles aux colons, et des Anciens au statut spirituel et social prestigieux, décidés à négocier pour en réchapper. Enfin, une grande partie des Lakota croit en la prophétie de Wovoka et participe à la Danse des Esprits, annonciatrice du retour du bison et du départ des étrangers. Pour les militaires et les colons, ces rituels syncrétiques et unificateurs ne sont que furie sauvage, annonciatrice d’un soulèvement imminent. Au terme de son investigation, Laurent Olivier écrit que Wounded Knee fut un « massacre de soumission », « d’éradication », « un acte génocidaire », « l’aboutissement d’un processus génocidaire ». Mais ce qui est arrivé aux Indiens n’était pas un « génocide » ; il n’existe pas de plan d’extermination.

« Ce livre est mon point de vue, ma lecture de notre passé indien commun, de notre présent et de notre avenir », explique David Treuer dans Notre cœur bat à Wounded Knee. Son titre est une réponse au célébrissime Enterre mon cœur à Wounded Knee, de Dee Brown (publié en 1970, traduit en français en 2009). Selon Treuer, en effet, « la manière de raconter crée le monde » et, donc, « raconter l’histoire de notre passé comme une tragédie, c’est nous condamner à un avenir tragique ». D’autant que, si les victimes de Wounded Knee sont mortes deux fois, « à la pointe d’une arme et à la pointe du stylo », leurs descendants continuent de mourir « au sein de nos propres pensées ». Avec ce livre, il s’agit d’« arracher les morts à l’ennemi » en disant les mondes indiens de bien avant Wounded Knee et de bien au-delà de Wounded Knee, dans leur dur désir de durer « d’un passé indien à un avenir américain » nonobstant racisme, impérialisme, capitalisme et démocratie excluante.

À la fois pédagogue et conteur, savant et joueur, Treuer ouvre son ouvrage sur « L’Apocalypse », de 10 000 ans avant notre ère à 1890, date du massacre. Tissant géographie, histoire et anthropologie, données juridiques, économiques, locales, régionales et fédérales, il produit un tableau détaillé et synthétique de la vie des nations autochtones (dont celle des Ojibwé, à laquelle il appartient) avant l’arrivée des Européens – puissantes, savantes, voyageuses, guerrières, ferventes, inventives, rivales éternelles – et jusque dans les États-Unis post-guerre civile et ségrégués. Désormais quasiment dépossédées de leurs terres et, pour la plupart d’entre elles, déportées dans d’arides réserves, ces nations se demandent comment survivre à la puissance qui a fait d’elles des « pupilles ». Suit « Le Purgatoire, 1891-1834 », celui d’une auto-défense imperceptible et tenace, d’une résistance démographique et spirituelle face au laminoir de l’expansionnisme industriel et urbain. Comme l’expliquait en 1879 Chef Jospeh : « Nous étions pareils à des chevreuils. Ils étaient pareils à des grizzlis […] Nous nous contentions de laisser les choses dans l’état où le Grand Esprit les avait faites. Eux pas ; et ils changeraient les rivières et les montagnes si elles ne leur plaisaient pas ».

Treuer souligne l’adaptabilité et la diversité (erreurs et échecs compris) de chacun, chacune et de chaque communauté face à elle-même, aux autres et aux prises avec la triangulation état fédéral/état-membre/souveraineté indienne (jamais abrogée bien que mutilée). Variant avec l’évolution des États-Unis, cette triangulation devient, avec l’Indian Reorganisation Act (connu sous le nom de New Deal indien) de 1934, plus favorable aux droits des nations indiennes, elles-mêmes en reconstitution dans un monde américain en plein chambardement… jusqu’à la House Concurrent Resolution 108 de 1953, projet d’« assimilation » dont ils vont finir par réchapper. Le Mouvement pour les droits civiques contribue à ouvrir des portes. Les manifestations pour l’égalité sont reprises par les Indiens à Alcatraz (1971) et dans tout le pays, pour l’accès à l’université, au logement, à la santé, à la souveraineté effective sur leurs réserves, contre la pauvreté et la discrimination. Américains certes, mais toujours Indiens. Les traités signés par Washington avec les Nations indiennes relevant du droit international, celles-ci plaident, gagnent, un peu, beaucoup. Certains militants prenant le parti de la violence armée et de sa médiatisation, Treuer démonte les dérives de l’American Indian Movement, créé en 1968.

Vers la fin du XXe siècle, des développements inattendus changent la donne. À partir des années 1980, la législation autorise la création de casinos dans à peu près la moitié des 500 réserves indiennes. Ce puissant levier de la souveraineté indienne crée richesses, emplois, constructions, structures collectives, services éducatifs et médicaux avec bourses et protection sociale, le tout scruté par David Treuer jusque dans ses aspects négatifs voire inquiétants – corruption, mafiaïsation. « Les Indiens numériques » du dernier chapitre élargissent leurs luttes aux résistances intertribales et pacifiques avec des mouvements non-Indiens de protection de la planète – contre le Dakota Access Pipeline par exemple. « Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes le corps de notre république […]. Nous devons l’écouter et entendre le bruit d’un cœur qui bat. »

-

Michael A. Sievers, The Historiography of ‘The Bloody Field… That Kept the Secret of the Everlasting Word’: Wounded Knee, South Dakota State Historical Society, 1975 ; John D. McDermott, Wounded Knee: Centennial Voices, South Dakota State Historical Society, 1990.

-

Élise Marienstras, Wounded Knee ou L’Amérique fin de siècle, 1992, éd. Complexe, qui a fait date. Nelcya Delanoë, L’entaille rouge. Des terres indiennes à la démocratie américaine, Maspero, 1982 ; Albin Michel, 1996, éd. revue et augmentée.