En Grèce, le bicentenaire de la révolution de 1821 a suscité un raz-de-marée éditorial, multipliant les romans et les travaux de recherche. Avec le soulèvement contre l’Empire ottoman, ce peuple ancien allait se procurer un État jeune. Moment fondateur et ambigu, point de départ national bien plus qu’aboutissement, 1821 concentre toutes les ambivalences de cette nation qui ne sait pas très bien si elle est européenne. Des paradoxes explorés dans son dernier ouvrage traduit en français par Yannis Kiourtsakis, qui a répondu aux questions d’EaN.

Yannis Kiourtsakis, Le miracle et la tragédie. 1821-2021. La Grèce entre le monde d’Homère et la province mondialisée. Trad. du grec par René Bouchet. Cambourakis, 112 p., 16 €

Essayiste renommé en Grèce, spécialiste du théâtre d’ombres (le karagueuz) et auteur de plusieurs ouvrages traduits en français (aux éditions Verdier, notamment), Yannis Kiourtsakis conduit depuis plusieurs années une réflexion sensible, qui se veut un regard libre et en mouvement sur la Grèce moderne.

Son court ouvrage Le miracle et la tragédie revient sur deux siècles mouvementés et est une méditation sur les tribulations d’un peuple. Remarqué par la presse athénienne, il a été, chose bien rare, traduit en français. Favorisant un angle anthropologique, Kiourtsakis propose une interprétation de l’histoire du pays vue comme synthèse culturelle et résistance populaire sans cesse recommencée face aux désenchantements de la modernité, formulation d’un humanisme vivace.

Yannis Kiourtsakis © D.R.

Vous avez écrit Le miracle et la tragédie dans le cadre du bicentenaire de la révolution de 1821. Quelle place occupe cet événement dans la société grecque contemporaine ?

Une place capitale, car cette révolution signe la naissance même de la Grèce moderne, plus exactement la création de toutes pièces d’un État moderne dans l’Europe du XIXe siècle. L’évènement est donc à la fois fondateur et marqué d’une contradiction parce qu’il révèle deux aspirations à première vue utopiques et incompatibles : intégrer d’emblée une société archaïque dans la modernité européenne et ressusciter en terre grecque la splendeur de sa civilisation ancienne. Nourries par l’imaginaire philhellène et flatteuses pour l’amour-propre des Grecs, ces deux prétentions ont retardé pendant plus d’un siècle la connaissance que la Grèce nouvelle se devait d’avoir d’elle-même.

L’un des principaux fils directeurs du Miracle et la tragédie est la continuité entre culture grecque antique et réalité néo-hellénique. Il semble pourtant y avoir un fossé…

Justement, ce livre, qui veut cerner les paradoxes de la Grèce moderne, montre l’existence de nombreux fossés. J’en mentionnerai deux, outre l’abîme qui sépare la Grèce quasi primitive du XIXe siècle de l’Europe de la révolution industrielle. D’abord, le fait que le nouvel État national ne pouvait s’appuyer sur aucun précédent de l’histoire trois fois millénaire du monde grec (cités-États, empires, communautés semi-autonomes pendant l’occupation ottomane). Ensuite, la fracture civilisationnelle qu’a représentée l’émergence du christianisme dans le monde païen.

Pourtant, sous ces discontinuités criantes, se cache une permanence qui repose sur deux socles solides. D’une part, la situation et le morcellement géographiques du pays qui façonnent sur une durée très longue, non seulement une histoire mouvementée, mais aussi un mode de vie spécifique, s’incarnant dans le rythme des travaux et des jours, les comportements, les mentalités qui perdurent. D’autre part, la langue grecque qui n’a jamais cessé d’être parlée, tout en changeant pour demeurer vivante, préservant ainsi des trésors de sens et de sagesse humaine accumulés par tant de générations. Grâce à cette vivacité, cette langue est parvenue, par exemple, à concilier dans l’imaginaire le culte et la culture de notre peuple, le polythéisme antique et le monothéisme orthodoxe – deux mondes qui se sont combattus avec acharnement sur le plan théologique, idéologique et politique pendant des siècles. Et cela tient du miracle.

Je sais bien que, pour la plupart de mes compatriotes, ce miracle réside surtout dans l’État moderne que nous avons fini, contre vents et marées, par édifier. Je ne néglige pas cette réussite qui a été obtenue au prix de malheurs et de sacrifices inouïs. Mais, à mes yeux, le vrai miracle est qu’une civilisation disparue du monde moderne a pu léguer à un petit peuple d’aujourd’hui une culture peut-être modeste mais extrêmement vivante – d’hospitalité, de convivialité et de chaleur humaine : culture qui se niche d’abord dans la langue mais se transmet aussi par un simple sourire, un regard ou un geste à l’étranger qui l’ignore. Il me semble que cela a une valeur humaine supérieure à l’édification d’un État, surtout dans une humanité déchirée par les fanatismes nationaux au moment même où elle doit s’unir pour travailler à son propre salut. Et, bien que je ne puisse l’étayer, je suis convaincu que ce qui vaut pour les Grecs vaut tout autant pour bien des vieux peuples de notre terre que je ne connais pas suffisamment.

Comment définir l’hellénisme aujourd’hui et quelle pourrait être sa place dans le monde moderne ?

Quoique je ne pense pas qu’il puisse être vraiment défini, je dirais que pour moi l’hellénisme contemporain est moins une entité géopolitique qu’une manière de ressentir et d’habiter le monde, c’est-à-dire ce que je viens de nommer une culture. Cela est facilement perçu par le visiteur étranger, dès qu’il arrive à fuir les visites guidées et les plages organisées pour s’immerger dans la nature et le peuple. Ce qui veut dire que la place de l’hellénisme dans un monde moderne écartelé entre l’individu solitaire et la masse anonyme est plutôt décorative. Elle pourrait être plus importante si chacun de nous – individu ou peuple – devenait capable de s’ouvrir et de s’offrir à l’autre pour le connaître et donc pour mieux se connaître lui-même.

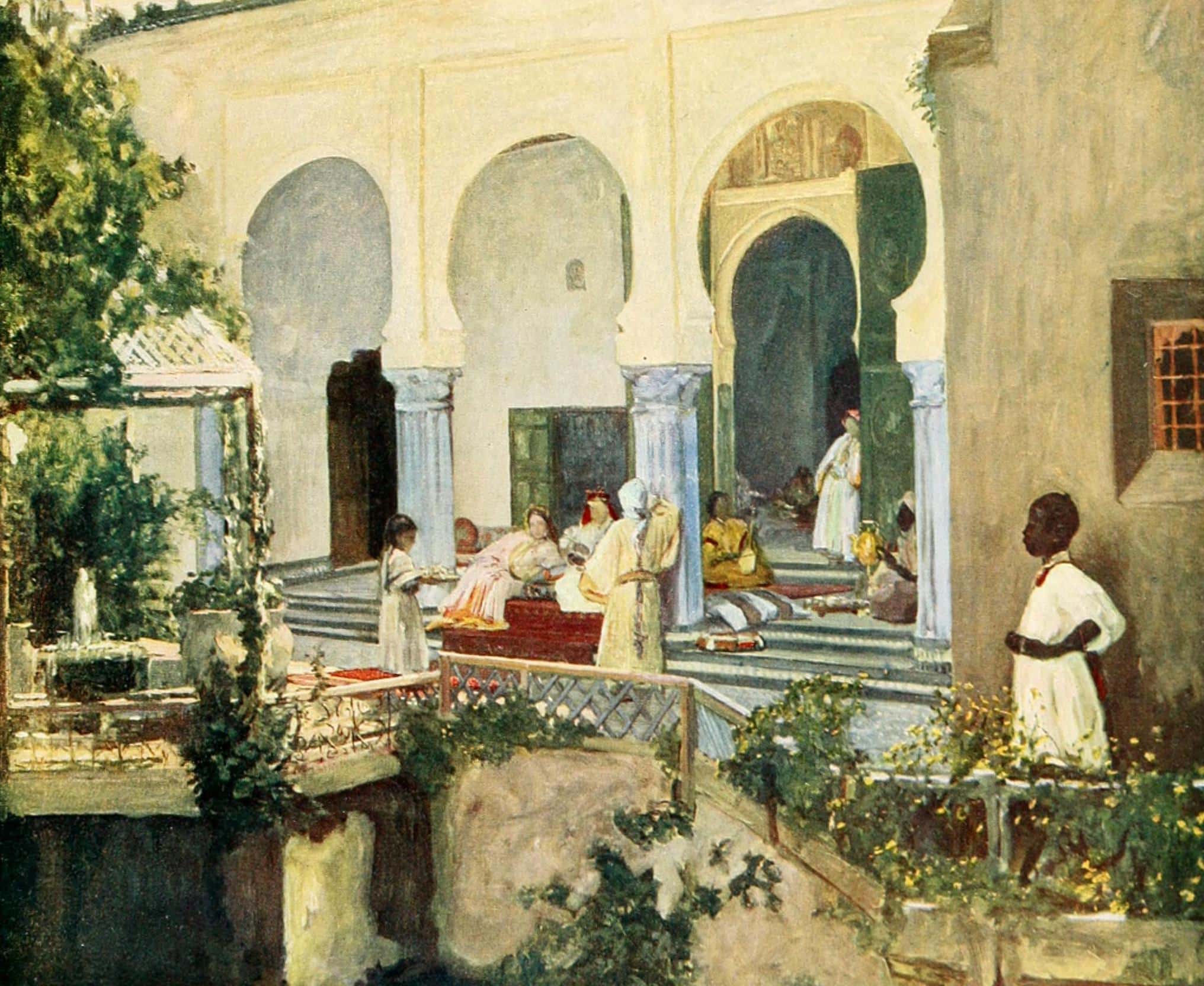

Monastère de Daphni, près d’Athènes. Photographie de Philibert-Joseph Girault de Prangey (1842) © Gallica/BnF

Vous décrivez le rationalisme poussé à l’extrême comme un nihilisme et vous insistez sur « cet archaïsme qui nous permet encore, au fond du désespoir, de garder espoir dans un monde où l’espérance ne cesse de s’amenuiser ». Quelle est la nature de la réponse qu’offre l’hellénisme au culte du progrès ? Est-elle exportable hors de Grèce ?

Ma critique ne vise nullement le rationalisme hérité des Lumières qui est inséparable d’un humanisme, mais la rationalité technicienne instrumentalisée qui, depuis le XXe siècle, nous conduit de désastre en désastre. Face à l’avenir terrifiant que cette rationalité nous promet, la sagesse de mon ami, le berger « archaïque » de Skyros, rempli du sens de la mesure, du respect des limites, de l’aversion pour l’arrogance, de la simple joie de vivre, me paraît une réponse bienfaisante au culte du progrès effréné nourri par la soif du pouvoir et de l’argent. Quant à savoir si cette réponse est « exportable », je vous renvoie à ce que j’ai dit précédemment.

Vous semblez envisager le rapport des Grecs à l’orthodoxie uniquement dans sa dimension sociale, mais est-il possible d’être Grec sans être orthodoxe ?

Je le crois quand je vois dans mon quartier athénien des enfants venus d’Albanie, du Bangladesh ou d’Afrique noire, dont j’ignore aussi bien la langue que la religion, parler un grec parfait et fêter avec nous les Pâques orthodoxes au mépris du racisme de bien de mes compatriotes.

Il se dégage de votre texte l’idée qu’il y aurait une « âme grecque » comme on parle de « l’âme russe ». N’est-ce pas là un essentialisme qui enfermerait les Grecs dans une catégorie ? Est-ce que la culture néo-hellénique se résume vraiment à l’équation Antiquité + Byzance ? Comment ces composantes s’articulent-elles avec l’héritage ottoman ou, disons, balkanique ?

S’il m’arrive de parler d’âme, je ne me rappelle pas avoir employé cette expression : je sais bien qu’elle passe aujourd’hui pour démodée et qu’elle peut prêter facilement à confusion. Sans doute votre impression est-elle due à l’esprit général de mon livre. Et après tout, pourquoi pas ? Qu’est-ce au fond qu’une âme sinon le souffle inhérent à tout corps humain qui l’anime tout au long de sa vie ? Or c’est exactement de cela qu’ont besoin nos corps robotisés par une époque fatiguée d’elle-même. Nul essentialisme là-dedans. Tout juste l’élan vital qui nous pousse à la rencontre de l’autre, au dialogue, à la création. Ce n’est pas par hasard que la langue grecque a accueilli tant de mots turcs, albanais, slaves, italiens, sans que son noyau en soit altéré. Je ne suis pas certain qu’il en ira toujours ainsi.

Quelle place occupe cet ouvrage dans votre œuvre ?

Il représente une étape de plus dans le long travail que je mène depuis ma jeunesse pour me réconcilier avec mon pays et avec mon temps. La dictature barbare des colonels grecs en 1967 et la tyrannie inédite de l’avidité consumériste et de l’argent m’ont inspiré un sentiment d’exil généralisé. Puis, prenant peu à peu conscience du fait que ce monde était irréversible et que mon pays restait malgré tout étonnamment vivant au milieu des catastrophes qui l’ont mené si souvent au bord du gouffre, j’ai retrouvé l’espoir que, peut-être, tout n’était pas perdu ; l’espoir surtout que dans notre province mondialisée – une province désormais dépourvue de capitale – l’universel pourrait devenir accessible à partir de n’importe quel point de la planète. Voilà comment on finit par comprendre que le miracle et la tragédie sont consubstantiels.

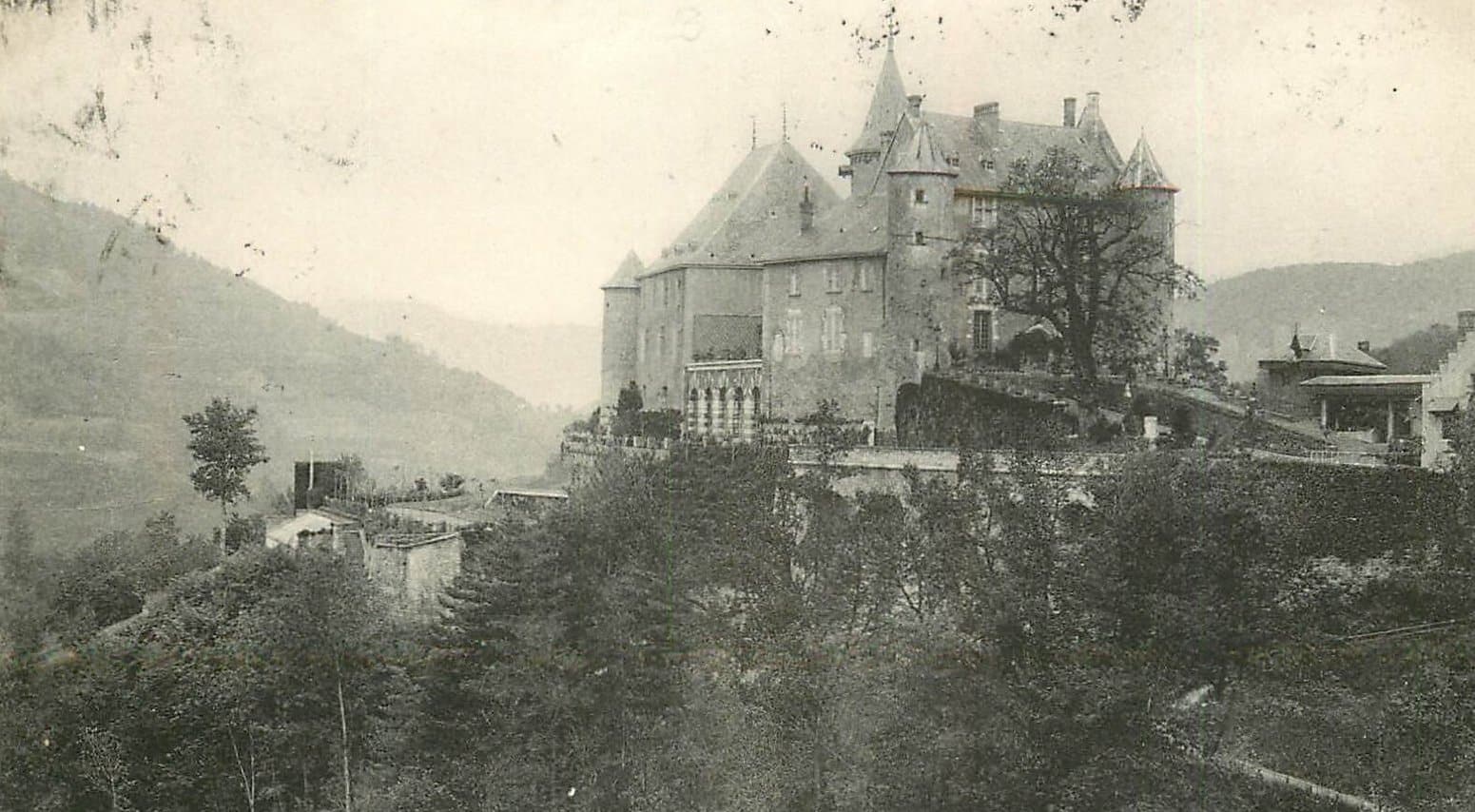

La Tour des Vents, à Athènes. Photographie de Philibert-Joseph Girault de Prangey (1842) © Gallica/BnF

Comment votre texte a-t-il été accueilli en Grèce ?

Sans être devenu un bestseller, il a été chaleureusement accueilli par le public en un temps d’inflation galopante de livres traitant de la révolution de 1821. Cela m’a réjoui, d’autant plus que les travaux historiques les plus novateurs sur le sujet ont confirmé mes intuitions d’essayiste.

Le miracle et la tragédie est, à notre connaissance, le seul livre à porter sur le bicentenaire de la révolution qui soit traduit en français. Vous êtes vous-même un des rares essayistes grecs dont les textes nous parviennent. Que vous inspire cet isolement et que signifie pour vous être traduit en français ?

C’est là que le bât blesse. Si on excepte Cavafy et Kazantzakis, presque tous les écrivains majeurs de la Grèce, Solomos, Papadiamantis, Vizyinos, Sikélianos et bien d’autres, sont pratiquement inconnus en France, ou alors très peu ou très mal connus, comme Séféris et Élytis, tous deux Prix Nobel, et j’en passe. Un tel isolement tient sans doute au nombre très restreint des locuteurs du grec d’aujourd’hui, et donc des gens familiers de la culture de la Grèce. Probablement aussi à la connaissance très superficielle du pays de la part du grand nombre des touristes sur fond de provincialisation planétaire. Que signifie alors pour moi être traduit en français ? Simplement jeter, à l’instar de tant d’écrivains de « petite langue », ma bouteille à la mer en espérant qu’un être humain pourra être intéressé par son contenu.

À ce propos, pourquoi lisons-nous une « version adaptée par l’auteur pour les lecteurs francophones » et non la traduction exacte ?

En réalité, l’adaptation se limite au premier paragraphe du livre, à la suppression d’un petit nombre de mots ou de passages intraduisibles en français et à l’adjonction de quelques notes supplémentaires, complétée par un index des personnalités grecques inconnues du public français. Cela mis à part, le lecteur dispose de la traduction exacte de l’ouvrage. Le fait que ces menues modifications me sont apparues nécessaires démontre toutefois combien il est difficile d’« expliquer la Grèce ».

Propos recueillis par Ulysse Baratin et Feya Dervitsiotis