Des mots croisés donnaient récemment : « Breton inspiré par Dada » en cinq lettres. Réponse : « André ». André Breton, tout le monde connaît. Au moins le nom : ainsi, on s’amuse comme on peut. Joël Cornuault, lui, ne s’amuse pas : il s’envole dans les écrits de Breton au point de s’y amalgamer et de ne plus pouvoir séparer son propre langage de celui de l’auteur d’Arcane 17.

Joël Cornuault, André Breton et sa malle d’aurores. Pierre Mainard, 80 p., 13 €

Il est des livres qui en disent bien plus que leur nombre de pages. André Breton et sa malle d’aurores est de ceux-là, avec son titre à double sens dont un rappelle un objet assez extraordinaire d’Alain Joubert : une malle de voyage à l’ancienne qu’un blason en néon illumine de bleu à l’ouverture. À l’intérieur du coffre : une hache fendant un miroir collé sur un tronc coupé. Son titre : « Le Secret des dieux ». Le très regretté Alain Joubert, dont ne peuvent que se souvenir les lecteurs d’En attendant Nadeau, a connu et fréquenté André Breton. Ce qui aurait sans doute été le cas de Joël Cornuault si Breton n’était pas mort quand Cornuault n’avait que seize ans. C’est un privilège de pouvoir rencontrer, dans sa propre jeunesse, un homme de la trempe de Breton comme ce fut un privilège pour lui d’avoir rencontré, à vingt ans, Apollinaire et Paul Valéry, quoi qu’il soit advenu par la suite.

Pour Joël Cornuault, rien n’est advenu de négatif. Au contraire, le fil du temps, et plus précisément la corde à nœuds d’un temps comme le nôtre, lui a permis d’affermir et d’affirmer ce qui l’unit, comme un reflet au miroir, à Breton : l’amour de la vie, malgré tout. Joël Cornuault, j’allais écrire « est surtout connu pour… ». Je rectifie : Joël Cornuault est méconnu malgré la presque trentaine d’ouvrages publiés, il est vrai chez de petits éditeurs comme Plein Chant, Fédérop, Pierre Mainard ou L’oie de Cravan. Et il ne s’agit pas là d’ouvrages monumentaux, plutôt des « plaquettes » comme on disait naguère, et souvent de beaux poèmes amoureux. À quoi il faut ajouter son scrupuleux travail de découvreur-traducteur-éditeur, notamment de naturalistes américains comme John Burroughs, Kenneth Rexroth ou Henry David Thoreau. Sans omettre la réhabilitation réussie du géographe anarcho-utopiste Élisée Reclus.

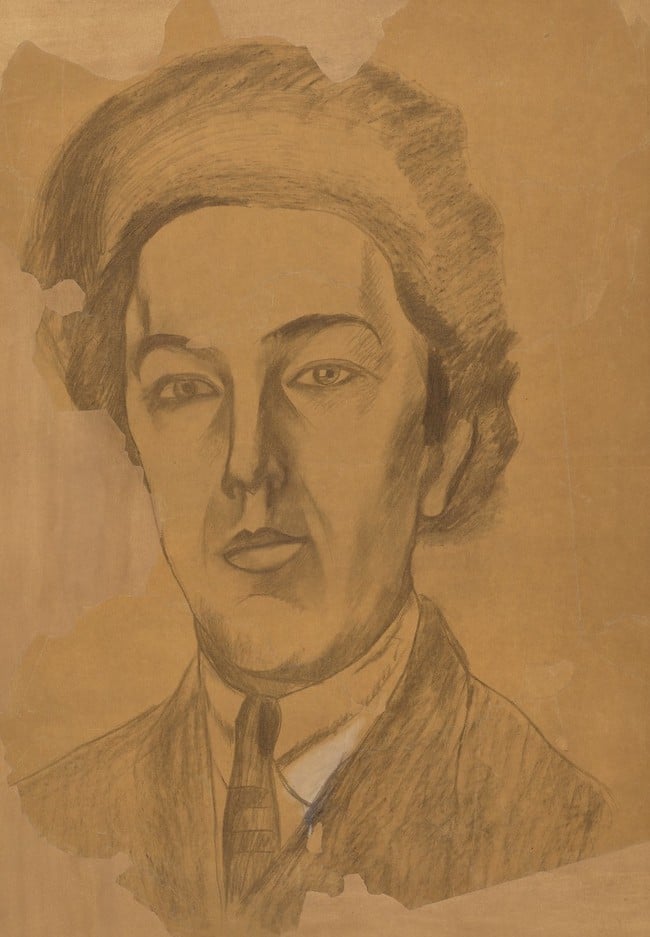

André Breton par Robert Delaunay (1922)

Voilà qui nous éloigne, mais d’un pas seulement, d’André Breton, à qui Cornuault avait déjà consacré un opuscule chargé d’une émotion inversement proportionnelle à sa taille : André Breton & Saint-Cirq-Lapopie (Plein Chant, 2003). Quelque vingt ans après, Cornuault revient sur ses pas, non plus pour effeuiller « la rose impossible » de cet ex-beau village démoli par le tourisme et perché sur le Lot comme un hibou sur une branche, mais pour effeuiller les livres de Breton, les phrases de Breton, les mots de Breton, qu’il connaît par cœur et par le cœur au point, non de se les approprier, mais de s’y amalgamer, déplaçant dans l’écriture et pour lui-même le difficile jeu surréaliste de « L’un dans l’autre » que Breton et ses amis pratiquèrent passionnément au début des années 1950.

Cette fusion conduit l’auteur à différencier ses propos de ceux de Breton, non comme le voudrait l’usage par des guillemets citationnels ou des incises du genre « écrit-il dans… », mais par une simple mise en italique. Ainsi, « culture marchande et information […] travaillent main dans la main pour assurer le noyage en masse du poisson qu’est l’appétit persistant d’harmonie et de bonheur humain, du matin au soir, et durant la nuit, si l’on y tient ». Mathieu Bénézet avait déjà utilisé le procédé dans son André Breton rêveur définitif (éditions du Rocher, 1996), mais le propos n’est pas tout à fait identique. Julien Gracq, dans son fameux André Breton, quelques aspects de l’écrivain (José Corti, 1948), avait analysé combien l’usage de ce soulignement typographique marquait certes une insistance mais aussi l’ouverture d’une échappée.

L’essai de Cornuault se déroule sur deux modes, terme musical qui convient à cette « ode » déployée à la fin sous la forme affirmée d’un poème titré « Cette fraîcheur dont nous sommes avides ». Elle se développe, cette déclaration d’amour (osons le mot), comme une rivière sinuant à travers une prairie nommée « signe ascendant », adoptant « une sensibilité à rebours » de son époque, avec un petit clin d’œil en passant à Huysmans, l’écrivain admiré (et peut-être préféré) de Breton. Et l’admirable de ce livre tout en déférence est que son auteur ne se prend pas pour le modèle. Il est sensible comme lui, moral comme lui, amoureux comme lui de la lumière, celle de la nuit incluse.

Voilà pourquoi il englobe dans son éloge des auteurs aussi séparés dans le temps que Rousseau, Fourier, Pierre Mabille, Malcolm de Chazal, George Orwell, Simone Weil ou l’Anglais William Morris, que réunit l’esprit d’utopie cher à Breton. Combinant le noir de la colère anarchiste au blanc de la nécessité d’« ascendre », verbe dont il déplore l’injuste disparition, Cornuault adresse ses réflexions, ses pensées, ses prises de conscience aux jeunes gens, comme Breton l’a toujours fait, fût-ce par adultes interposés. Car il tient pour exemplaire la constante démarche de Breton de ne nier ni les gouffres ni les cimes, comme si son but n’avait été que de les réunir pour dessiner le plus vrai et le plus juste des paysages humains.