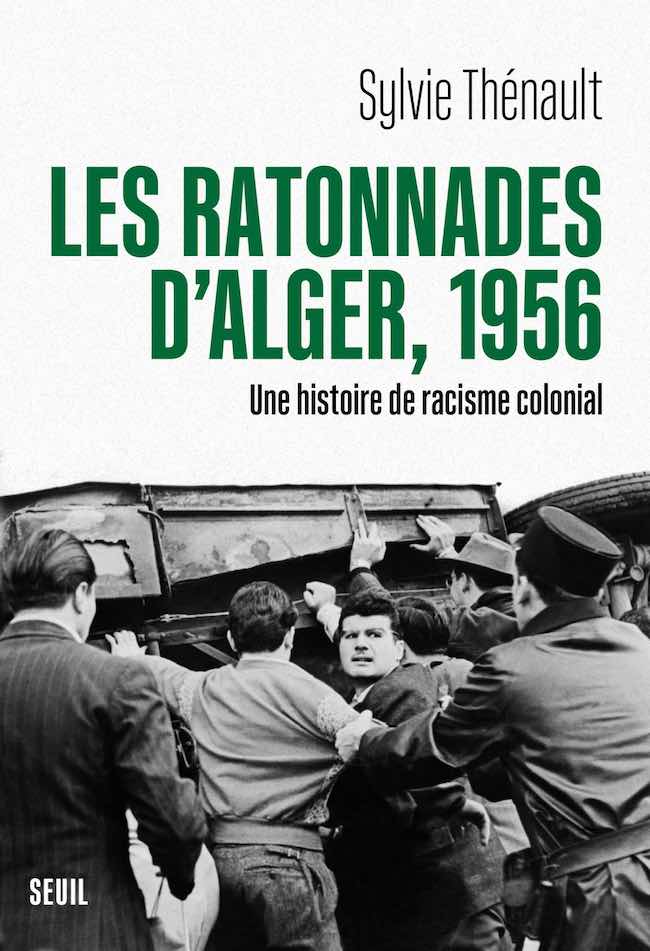

Le 29 décembre 1956, moins de dix-huit mois avant le putsch du 13 mai 1958, l’Algérie française enterre le maire d’Alger, Amédée Froger, assassiné la veille. Des milliers de personnes participent à ses obsèques, puis se déchaînent, dans la ville et dans sa région, contre les « musulmans ». Un évènement qu’explore Sylvie Thénault dans Les ratonnades d’Alger. Une histoire sociale du racisme colonial.

Sylvie Thénault, Les ratonnades d’Alger. Une histoire sociale du racisme colonial. Seuil, 336 p., 23 €

Dans sa préface de 1961 au célèbre ouvrage de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Jean-Paul Sartre s’adresse à ses compatriotes de gauche en dénonçant leur manière de rejeter sur les colons l’entière responsabilité de la guerre que leur pays menait contre les Algériens : « Nous vivons dans la Métropole et nous réprouvons les excès », pastichait Sartre. Il poursuivait : « C’est vrai : vous n’êtes pas des colons, mais vous ne valez pas mieux. Ce sont vos pionniers, vous les avez envoyés, outre-mer, ils vous ont enrichis ; vous les aviez prévenus : s’ils faisaient couler trop de sang, vous les désavoueriez du bout des lèvres ; de la même manière un État – quel qu’il soit – entretient à l’étranger une tourbe d’agitateurs, de provocateurs et d’espions qu’il désavoue quand on les prend. »

La même année, dans son premier livre, le jeune historien Pierre Nora faisait exactement ce que Sartre condamnait, en suggérant non seulement que les Français d’Algérie n’étaient pas français mais qu’ils étaient eux-mêmes responsables des exactions du gouvernement colonial voire de la guerre en cours, qui avait éclaté fin 1954. Cette idée que des colons riches et puissants avaient dévoyé les bonnes intentions françaises, à savoir les principes universalistes et antiracistes célébrés à Paris ainsi que les engagements républicains, a une longue histoire, mais la formulation par Nora de la responsabilité particulière de tous les Français d’Algérie a ouvert la voie à un grand nombre d’historiens. Parmi ceux qui ont eu le plus d’influence, Benjamin Stora et l’historien britannique Neil MacMaster sont allés même plus loin en disant que durant le prétendu exode de 1962, dans la période qui a immédiatement précédé et suivi l’indépendance de l’Algérie, la grande majorité de ceux que l’on appelait alors les pieds-noirs « rapatriés » en France métropolitaine ont apporté avec eux leur racisme qui, comme un virus, s’est répandu ensuite auprès d’autres Français et a continué à le faire. Dans Les ratonnades d’Alger. Une histoire sociale du racisme colonial, l’historienne Sylvie Thénault explique que ces arguments ont été remis en cause par une nouvelle historiographie, qui a eu tendance à minimiser le racisme des pieds-noirs et leur responsabilité dans les excès de l’Algérie française, ce qu’elle conteste. Sylvie Thénault réaffirme que le racisme des Français d’Algérie a été un facteur déterminant dans la violence infligée par les forces françaises à un grand nombre d’Algériens pendant la guerre, et que c’est encore lui qui façonne les politiques d’extrême droite en France aujourd’hui ainsi que leurs discours racistes

Le livre s’arrête sur un cas particulièrement frappant de mobilisation collective et violente qui a éclaté à Alger le 29 décembre 1956, lors des funérailles d’une personnalité politique locale. D’autres violences ont encadré celle-ci, en particulier l’assassinat de l’homme politique en question, Amédée Froger, le 28 décembre et, à l’autre bout, en juillet 1957, l’exécution par la République française de Badeche Ben Hamdi, convaincu de cet assassinat. Sylvie Thénault rappelle que, quelques jours seulement après la mobilisation à Alger, les troupes françaises sous la direction du général Jacques Massu ont commencé à déferler dans les rues de la ville afin d’écraser à la fois les militants du FLN mobilisant les manifestants algériens en faveur de l’indépendance et les habitants soupçonnés de les soutenir et de soutenir leurs efforts. Ce fut un moment déterminant, que les commentateurs français de l’époque ont rapidement appelé la bataille d’Alger. En mettant l’accent sur les événements du 29 décembre – ce qui s’est passé, ce qui les a déclenchés, les personnes impliquées –, Sylvie Thénault veut clarifier les dynamiques de l’Algérie française (ses « structures »), afin de relier la guerre à l’histoire de la domination coloniale qui a commencé en 1830 et s’est terminée en 1962, d’une part, et de relier cette histoire à la vie politique française actuelle, d’autre part, en particulier à des arguments virulents des discours d’extrême droite comme la théorie du « grand remplacement ».

Dans une prose convaincante et au moyen d’une intrigue bien menée, Sylvie Thénault parvient à faire entrer les lecteurs dans cette histoire : elle part de l’assassinat de Froger, motivé par l’importance politique de ce dernier – maire avide de pouvoir et à la pointe d’un activisme « ultra » pour l’Algérie française ayant poussé le gouvernement à adopter des politiques répressives pour écraser le nationalisme algérien –, puis décrit la violence collective dont ses funérailles ont été l’occasion, pour évoquer enfin la vie de Badeche Ben Hamdi, les circonstances qui ont déterminé son acte ainsi que celles de son exécution. Le récit est très détaillé, et le lecteur peut suivre les nombreux acteurs de la mobilisation, les événements de la fin de 1956 et du début de 1957 auxquels ils ont participé, tout en ayant une bonne vision des cadres plus larges dans lesquels l’autrice veut les situer. Le livre intéressera les connaisseurs de la guerre d’Algérie en apportant de nombreux éclairages à des événements qui, bien que connus de la plupart des historiens de la période, n’avaient pas encore fait l’objet d’une histoire fondée sur les archives.

Édition du 18 janvier 1957 du journal « Combat » © Gallica/BnF

Le titre du livre porte de plus grandes ambitions. « Ratonnades » est un terme raciste qui renvoie à une violence collective visant des personnes en raison de leur appartenance supposée à un groupe. S’il est aujourd’hui censé pouvoir désigner la violence à l’encontre de n’importe quel groupe, il renvoie au départ à la violence infligée aux personnes perçues comme « maghrébines », plus précisément algériennes. Le mot a pris cette signification pendant la guerre, dérivée de l’emploi, depuis la fin des années 1930, de l’appellation « ratons » pour désigner les Algériens (arabes et/ou berbères). Comme le précise Sylvie Thénault, depuis 1961 le terme est plus souvent associé à des événements qui se sont déroulés en France métropolitaine, notamment aux violences policières qui ont tué de nombreux Algériens à Paris et dans ses environs en octobre 1961 et à la série de meurtres racistes qui ont semé la terreur à Marseille et dans le Midi au début des années 1970. L’histoire des « ratonnades » de la fin décembre 1956, exclusivement centrée sur Alger et sa région, est le point d’entrée de Sylvie Thénault dans ce qu’elle appelle une Histoire sociale du racisme colonial. C’est un prisme bien étroit, et l’analyse qui en résulte est à la fois réductrice et fort peu convaincante.

Sylvie Thénault met en avant son utilisation de sources primaires, de preuves produites au plus près des événements. Le livre présente des descriptions précises de ces sources, de leur apparence matérielle ; l’autrice raconte comment elle est arrivée à elles et comment elles ont été constituées. Les sources des archives gouvernementales sont particulièrement intéressantes, et la plupart de celles concernant les événements des 28 et 29 décembre ont été tirées de deux cartons de dossiers de police conservés aux Archives d’outre-mer à Aix-en-Provence. Sylvie Thénault lit ses sources en procureur, en prenant soin d’attester l’authenticité de ses documents. Elle n’utilise pas les outils utilisés par des générations récentes, empruntés à l’histoire culturelle et à la nouvelle histoire du droit. C’est plutôt le bon sens et le souci du croisement des sources qui guident ses interprétations, souvent passionnantes et toujours clairement présentées.

Ce que l’on nomme ici « histoire sociale » n’a pas grand-chose à voir ni avec les travaux d’histoire sociale conduits dans le monde entier ni avec ceux, très français, de l’école des Annales, qui ont dominé la science historique des années 1960 à la fin des années 1980. Ceux-ci insistaient sur la nécessité de mettre à distance l’histoire des élites, des « grands hommes », des « grandes idées », pour privilégier des approches d’en bas, attentives aux « oubliés » de l’histoire. Ils rejetaient « l’histoire événementielle », seulement révélatrice de « l’écume des vagues » et passant à côté de la vérité du passé, que seule une attention soutenue portée aux courants profonds et durables pouvait permettre d’approcher. La démonstration porte ici exclusivement sur les ratonnades et sur les vies de Froger et de Badeche Ben Hamdi. Les idées, actions et acteurs politiques et intellectuels sont donnés comme centraux mais les dimensions économiques ou sociales du contexte ne sont pas approfondies.

Si Sylvie Thénault parle d’histoire sociale, c’est pour mettre en évidence le rôle de « l’ordre socio-racial du monde à l’ère coloniale » dans les événements des 28 et 29 décembre 1957. Elle le définit par la relation profondément hiérarchisée entre « les musulmans » et « les Français d’Algérie », qu’elle nomme des « acteurs sociaux ». Elle affirme que cette histoire sociale doit se centrer sur les « rapports entre les populations en présence. Il faut en effet, pour comprendre ces ratonnades, revenir à la colonie de peuplement qu’était l’Algérie française avec sa minorité venue d’Europe maintenant par la force sa suprématie ». Pourtant, les traits communs, les idées, voire « l’inconscience » de cette minorité, sont plus présumés que prouvés ou même sérieusement examinés. Si l’histoire sociale et l’école des Annales ont été en partie détrônées par les historiens français et anglo-saxons, c’est qu’on leur reprochait une tendance anhistorique et le recours à des catégories analytiques fixées, alors qu’ils cherchaient à expliquer des structures sociales ou l’expérience de personnes qui avaient laissé peu ou pas de traces écrites. Sylvie Thénault est tout à fait convaincante lorsqu’elle dit que les noms adoptés comme catégories, « musulmans », « indigènes » ou « arabes », sont partiels, inexacts et conçus pour empêcher ceux qu’elle reconnaît comme Algériens de revendiquer une identité nationale ou d’être traités comme des êtres humains à part entière. Mais, ici comme ailleurs, ses réflexions sur l’utilisation des termes sont motivées par la conviction qu’il doit y avoir un terme stable et exact pour nommer une catégorie de personne. Voilà bien une approche anhistorique.

Édition du 24 avril 1957 du journal « Combat » © Gallica/BnF

Ses effets sont particulièrement visibles lorsque, pour présenter une analyse de ce qu’elle nomme « la nature de colonie algérienne avec sa minorité dominante sur la défensive », elle se concentre sur une foule en colère de plusieurs milliers de personnes largement anonymes rassemblées le lendemain de l’assassinat, dont certains se sont livrés à des violences meurtrières ; sur les biographies politiques de l’homme assassiné et de ses alliés ; et sur un groupe hétéroclite d’activistes d’extrême droite liés aux événements. Si, comme le note l’autrice, des efforts constants ont été déployés au cours de la période de domination française en Algérie pour unifier le social et le racial, pour effacer les différences de classe et de statut parmi ceux que l’on appelait les Français d’Algérie, ces différences ont continué d’opérer sur de très nombreux plans. Ainsi, le coup d’État de 1958 a conduit à des élections qui ont vu la classe politique représentée par Froger – étroitement liée aux grandes familles – balayée par celle qui était liée aux « petits blancs », constituant la grande majorité des populations « européennes » et juives, dont le pouvoir politique avait toujours été très faible. À la fin de la guerre, ni ces hommes politiques discrédités ni les militants d’extrême droite dont il est question ici ne jouent un rôle central dans l’OAS (beaucoup plus forte à Oran qu’à Alger).

Pourquoi faire des « ratonnades d’Alger » le lieu à partir duquel analyser le « racisme colonial » ? Le rôle des gouvernements français n’est presque pas pris en compte, pas plus que celui de l’action militaire française et de la France (métropolitaine). L’analyse reste centrée sur une confrontation qui a lieu au sein de « la colonie algérienne ». Les personnes, les propos et les actes présentés comme racistes le sont réellement, mais il y aurait beaucoup plus à dire. C’est une époque où le racisme fait l’objet de grands débats, en France et dans le monde. L’historien Gérard Noiriel repère une publication officielle de 1954 qui, pour la première fois, applique le terme de « discrimination » à certaines actions de la République française, rompant ainsi avec la pratique républicaine habituelle qui consistait à voir le racisme comme étranger à la France – aux États-Unis, dans l’Allemagne nazie, en Afrique du Sud… – ou présent seulement sous Vichy. Pendant toute la guerre d’Algérie, les gouvernements français ont adopté une politique officielle à l’égard des Algériens appelée « intégrationnisme », qui reposait sur l’idée que les personnes officiellement considérées comme des citoyens français musulmans d’Algérie avaient une expérience de la discrimination raciste exercée par d’autres citoyens français. L’argument était le suivant : la politique républicaine explicitement universaliste (et antiraciste) avait produit elle-même la discrimination raciale ; les Algériens avaient développé une conscience de groupe que soi-disant ils n’avaient pas avant ; les politiques intégrationnistes allaient réparer les effets de la discrimination, en donnant aux Algériens une chance de ressentir ce qui était légalement vrai, à savoir qu’ils étaient des citoyens français à part entière. Cette vision s’exprimera encore plus avec la Cinquième République en 1958, mais l’argument premier – que c’est le racisme français, plutôt que le colonialisme, qui a produit le « problème algérien » – était déjà là dès 1956, ainsi qu’un certain nombre de mesures politiques. Sylvie Thénault n’en parle pas, mais le racisme français comme problème met en cause son argument principal selon lequel seuls les Français d’Algérie étaient les vrais racistes.

C’est dans la conclusion que ce point de vue s’exprime le mieux. Elle met directement en rapport la violence et le développement du racisme et de l’antisémitisme anti-algériens qui ont accompagné l’établissement et le développement de l’Algérie française, les ratonnades d’Alger de 1956, le terrorisme de l’OAS en 1961 et 1962, jusqu’à l’extrême droite d’aujourd’hui, la théorie conspirationniste du « grand remplacement » formulée par Renaud Camus et l’épanouissement de diverses formes de racisme d’extrême droite. Elle avance à pas de géant sans mobiliser de sources primaires, comme c’est souvent le cas lorsqu’on fait de telles déclarations. Ici, comme dans tout le livre, l’historiographie retenue est très étroite : aucun livre d’histoire qui ne porte pas explicitement sur l’Algérie française et la guerre d’Algérie n’est cité. Aux États-Unis, de nombreuses histoires récentes fondées sur des archives, dont beaucoup sont en langue anglaise, traitent explicitement de ce que Sylvie Thénault dit avoir été négligé. Mais le plus grave, c’est que le lien de la France et surtout de la République française avec tout ce qui s’est passé au nom de la France en Algérie est minimisé. Ce ne sont pas les Français d’Algérie qui ont tué les près de deux cent mille Algériens victimes de la violence et de la politique françaises pendant la guerre ; et la plupart de ceux qui ont commis systématiquement la torture étaient également originaires de la métropole. Le racisme, malheureusement, est le résultat de structures de pouvoir, mises en place par l’État et le capitalisme, et pas seulement d’esprits médiocres mus par la peur. Malgré ses nombreux points forts, ce livre se concentre trop sur les Français d’Algérie pour, comme le disait Sartre, « les désavouer du bout des lèvres », et occulte ainsi des manières plus solides d’expliquer à la fois « les ratonnades » et le racisme – dans la colonie, dans la métropole et au-delà.

Traduit de l’anglais par Tiphaine Samoyault

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)