En 1980, quand paraît le texte de Carmen Castillo, il est tellement incandescent, dans la douleur et l’horreur autant que dans l’amour et la beauté, qu’on pourrait croire que les évènements relatés viennent de se passer. En fait, ils ont eu lieu six ans plus tôt, ce qui est à la fois très court et très long. Quarante-deux ans après la première publication, l’impact est le même, le lecteur de 2022 est sidéré par Un jour d’octobre à Santiago.

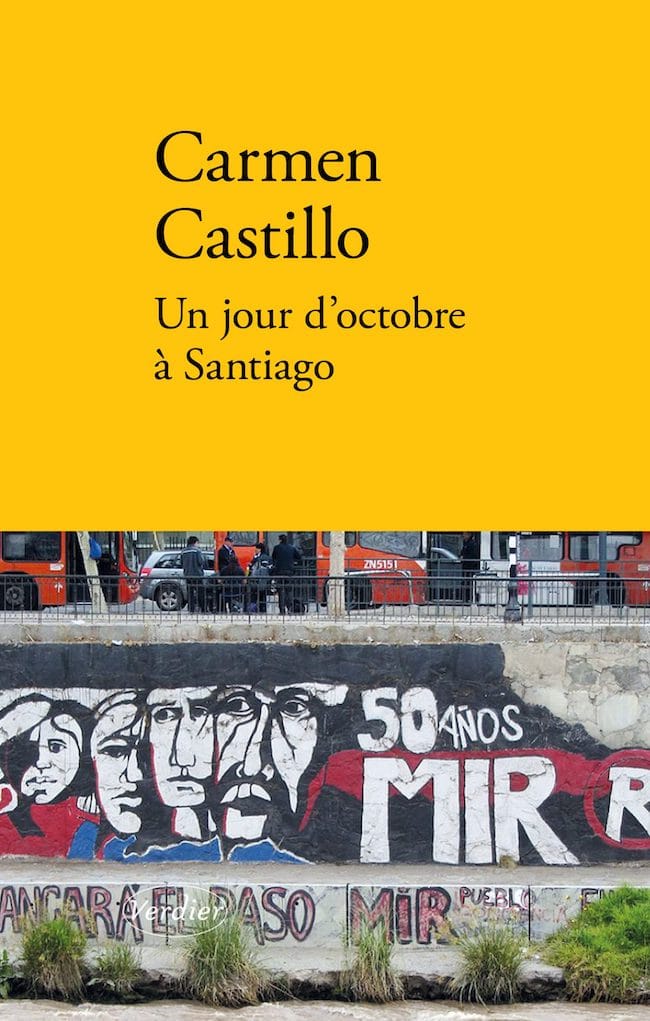

Carmen Castillo, Un jour d’octobre à Santiago. Suivi de Ligne de fuite. Verdier, 256 p., 19 €

« Et pourtant, écrit Carmen Castillo, il y avait eu ce matin où tout devint grisâtre, où quelque chose a déraillé pour toujours, où la maison bleu ciel de Santa Fe perdit son éclat de couleurs, ses rires, sa cadence harmonieuse, comme le son de la petite chanson qu’elles aimaient chantonner dans le patio à l’ombre de la vigne. Les petites filles s’en allèrent. Jamais plus on ne se reverrait. » C’est le premier paragraphe et tout est là. Les images du bonheur, les petites filles, la maison bleue et la tragédie annoncée. On n’est pas sûr de comprendre. De quel drame exactement est-elle en train de nous parler ?

Dans Un jour d’octobre à Santiago, Carmen Castillo revient sur ce jour du 5 octobre 1974, quand la police politique encercle la maison où elle vit avec Miguel Enriquez et sa fille à lui, Javiera, et sa fille à elle, Camila. Au moment de l’assaut, les petites filles ont été mises à l’abri à l’ambassade d’Italie. Après deux heures de combat, Miguel est abattu. Carmen Castillo, enceinte de six mois et blessée, est conduite en détention. Le 5 octobre 1974 est le jour où tout a basculé mais la tragédie était annoncée depuis le 11 septembre 1973, jour du coup d’État au Chili. Avec les suites connues : suicide du président socialiste Salvador Allende, début de la dictature du général Pinochet. Et passage à la clandestinité du MIR, mouvement d’extrême gauche dont Carmen Castillo est une militante et Miguel Enriquez le chef. Les réseaux de clandestins sont démantelés et des dizaines de militants arrêtés, exécutés ou torturés pendant des semaines et des mois.

Carmen Castillo © Andrew McLeish

Dans ce texte de 160 pages, Carmen Castillo raconte les jours qui ont précédé et les semaines qui ont suivi le 5 octobre, date de l’explosion de sa première vie (« Parce que Miguel est mort, elle, la Catita, n’existe plus ») et de celle de ses camarades du MIR. Ce n’est pas seulement un témoignage, mais aussi un texte d’une étonnante maturité littéraire.

Le livre décrit quasi simultanément la douceur de la vie quotidienne, l’immense bonheur d’un amour partagé, l’exaltation de la lutte clandestine, le déchirement, la perte, l’atrocité de la torture. Il y a une absence totale de sentimentalité et en même temps une profonde émotion, jamais dite mais portée par la beauté et la force des images évoquées. Les maisons, les jardins, les jeux d’enfants. « Dix mois de vie à la maison bleu ciel de Santa Fe. Et tout ce qu’on peut attendre d’une vie, je l’ai vécu, là. » Comment, dans cette situation de clandestinité et de danger mortel, a-t-elle de la place dans sa tête pour tomber amoureuse des maisons ? En quelques mots, elle sait les décrire et donner envie d’y habiter. Quand ils doivent quitter la maison bleue pour mieux se cacher, elle trouve une petite ferme, dans un quartier rural à la lisière de Santiago. « Deux minuscules maisons de brique, entourées d’herbes sauvages, de bougainvillées et de capucines. Il y avait un petit étang, des parterres d’hortensias, quelques chrysanthèmes et au fond un potager et des arbres fruitiers. »

Mais ce qui bouleverse le lecteur, c’est le sort de ces jeunes militants (les plus vieux ont trente ans) qui luttent à armes totalement inégales contre une dictature. Dans un premier temps, il y a leur enthousiasme et leur courage, puis vient la répression. Le centre brûlant du livre, ce sont sans doute ces 30 terribles pages sur la torture, écrites à partir des 17 pages dactylographiées du témoignage d’Amalia, une camarade du MIR. Carmen Castillo décrit un huis clos dans la maison José Domingo Cañas, la maison de la DINA, la police politique chilienne. L’odeur quand on entre, mélange de parfum pour homme, de sang, d’excréments, de vomissements, les « hurlements étirés comme ceux d’une souris qu’on écrase. C’est Carolina ». Tous les détenus passent à la parilla, au gril. Un courant électrique appliqué sur tout le corps, y compris l’anus, le vagin, les mamelons. « À la sixième parilla, Amelia a un collapsus. Ils doivent lui faire de la respiration artificielle… À la septième parilla, Amelia n’est pas seule. Elle est pendue aux barreaux du bas, Jaime au-dessus ». Elle décrit la peur, la terreur et d’autres sentiments pour lesquels il est difficile de trouver des mots. Mais aussi la force d’âme, la résistance, les incroyables moments de solidarité et d’amour entre les détenus. À un moment, Amelia chuchote une musique, les autres la suivent, se prennent la main. « L’Internationale éclate à la maison José Domingo Cañas. »

Ce n’est pas un récit édifiant ou militant. Il y a ceux qui craquent, qui livrent leurs camarades, l’auteure en parle sans haine ni colère. Elle fera plus tard un documentaire, La Flaca Alejandra, sur, et avec, l’une d’entre eux. Et puis – chose inhabituelle pour un texte des années 1970 écrit par une militante d’un mouvement marxiste-léniniste – il n’y a ni dogmatisme ni tentative de plaquer une analyse politique. Ce qui ne veut pas dire absence de regard politique. Quand elle parle des jeunes gardes postés devant sa chambre d’hôpital pour la surveiller et avec qui elle finira par jouer au baccalauréat, elle remarque : « Les gardes savent à peine écrire, la DINA recrute son personnel parmi le lumpen. L’arme confère de l’autorité et tout cela est bien banal ».

Le 5 octobre est donc le jour où Miguel est abattu et où Carmen/la Catita est arrêtée. Elle sera emprisonnée, interrogée mais pas torturée et aura la chance extraordinaire d’être libérée, expulsée vers l’Angleterre. Le bébé, blessé in utero, mourra peu après sa naissance. Le texte est préfacé par l’écrivain Joseph Andras, qui semble avoir été important dans sa réédition. Il est suivi d’un deuxième texte, Ligne de fuite, qui raconte la première fois où Carmen a été autorisée, en 1980, à revenir pour quinze jours au Chili, alors que son père était gravement malade.

Un jour d’octobre à Santiago est dédié à Camila et Javiera.