La collection dans laquelle est publié Histoire de l’intime, livre de Philippe Artières illustré par Vanessa Vérillon, s’adresse à des lecteurs de 15 à 95 ans. Ce qui laisse de la marge. Des adolescents poseront un cadre, saisiront mieux des notions qui ont évolué ; des adultes se faisant une certaine idée de l’intime, comme lieu de solitude et de confort, comprendront pourquoi certaines formes prises par la question, ou certaines manifestations, peuvent s’expliquer. Pour les deux publics, c’est loin d’être inutile.

Philippe Artières, Histoire de l’intime. CNRS Éditions, coll. « À l’œil nu », 148 p., 19 €

Le petit livre de Philippe Artières relève d’abord de la vulgarisation. On trouvera sur le thème abordé une bibliographie sélective dans les dernières pages : Michelle Perrot, Philippe Ariès et Alain Corbin, parmi d’autres, souvent dans des ouvrages collectifs. Qui voudra approfondir sur l’espace, et notamment la chambre, lira le beau livre de la première ; pour les diverses étapes de l’existence, Ariès fait référence.

L’auteur de cette Histoire de l’intime synthétise, éclaire et toujours illustre. À côté de son texte, il a placé des archives, et, pour ne prendre que deux exemples, on lira les « Dangereux biftons de prisonnières », dans le chapitre centré sur l’amitié, ou « La plus belle Loft story » sur cet évènement télévisuel (tragique) survenu le 26 avril 2001. Chaque fin de chapitre contient un gros plan en relation avec la thématique envisagée. Ainsi, le cimetière en relation avec l’appartement, le tatouage quant au corps médicalisé, ou le smartphone, objet des paradoxes, à la fois objet d’aliénation et d’émancipation. Les illustrations, à la fois sobres et élégantes, « accrochent » le regard. Le même livre publié dans une fameuse collection universitaire de poche y perdrait. Pas sûr que les 15 ans le regarderaient.

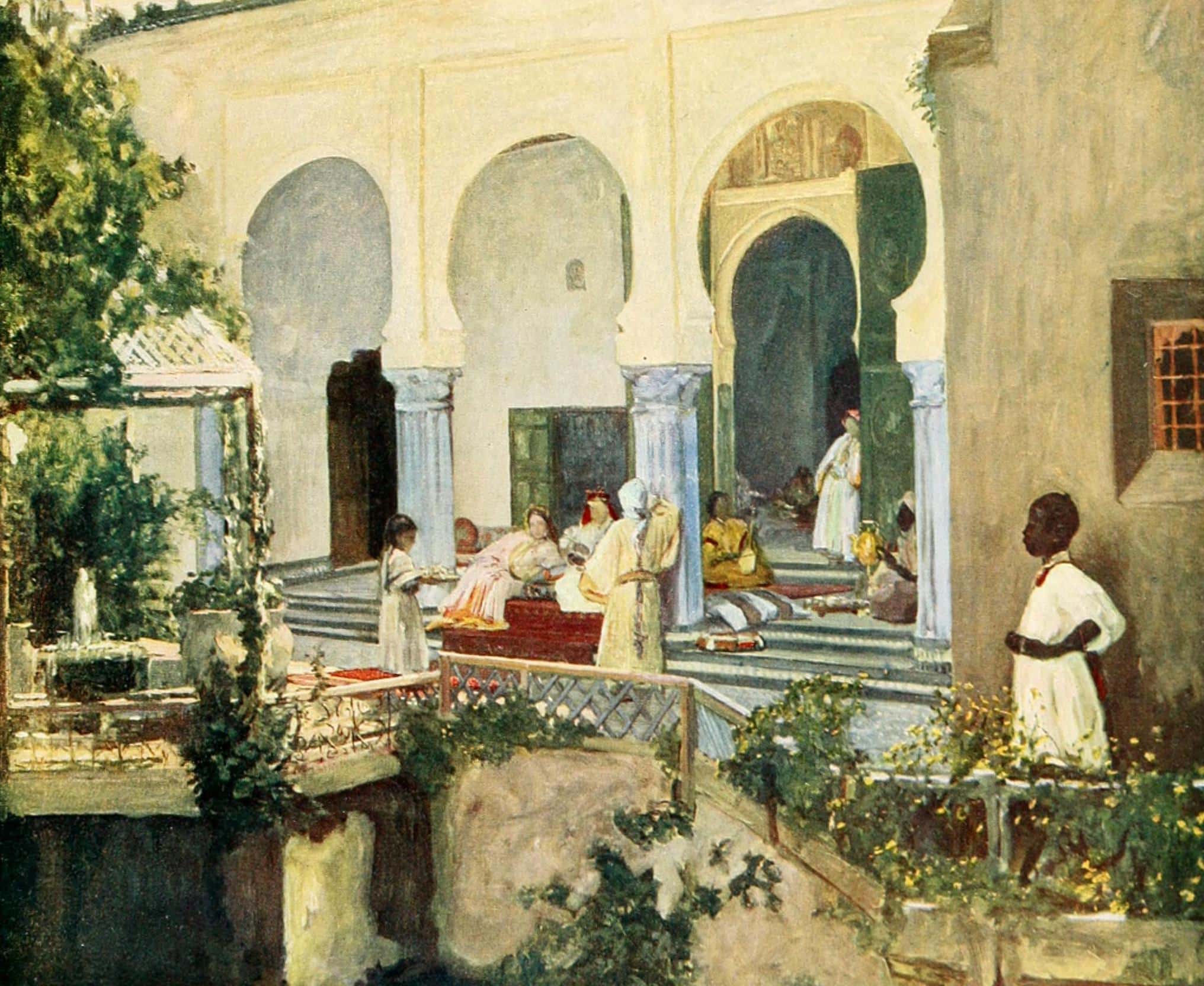

Une phrase résume le livre : « le territoire moderne de l’intime a une capitale : notre corps ». Et ce corps, il apparait dans les œuvres d’art, dans les romans, dans les films bien sûr. Difficile, ainsi, de concevoir l’immeuble et l’appartement sans penser à Balzac, ou à Zola dont la terrible description du logement de Nana, dans les derniers chapitres de L’assommoir, a quelque chose d’effrayant. L’intime, quand il devient commun après la révolution française, c’est d’abord la demeure bourgeoise, avec son salon comme frontière entre vie publique et vie privée, avec ses couloirs arpentés par les serviteurs, avant qu’ils ne logent ailleurs. Ensuite, après les travaux de Villermé, ce sont les cités ouvrières où doivent régner ordre, hygiène, moralité. Moralité, un terme clé quand on parle d’intimité. Dans la famille, c’est l’homme qui l’incarne, même s’il se conduit en tyran, donnant la « tannée » à ses enfants, voire pire dans certains cas. Adèle Hugo écrit à son père : « Je t’aime, je t’appartiens, je te suis soumise. Mais je ne puis être absolument ton esclave ». Dans cette famille qui est le « principe de l’État », la femme ne compte pas. Elle obéit. On voudrait que la situation ait changé ; les féminicides et autres violences conduisent à en douter.

L’éducation entre le XIXe siècle et l’époque que nous vivons est une sorte de matrice. Que l’on s’arrête simplement à un détail : la petite fille joue d’abord à la poupée, puis avec un baigneur. La différence n’est pas anodine. Il faut par ailleurs garder sa réserve. Des manuels et autres ouvrages de savoir-vivre ou de ce que nous appellerons « développement personnel » (ou impersonnel) montrent comment maitriser ses émotions. Le journal intime, comme les rêves, est un moyen de s’exprimer. Encore qu’il convienne là aussi de se dominer. Tout va dans ce sens ; la médecine a une visée : identifier, nommer, soigner et contraindre. Le contrôle est omniprésent et on se doute de ce qui arrive au « déviant », notamment aliéné. Même la psychanalyse, avec son « devoir de dire », demande que l’on parle de ce qui est caché au plus profond. Philippe Artières la nomme « psy-société » (on peut nuancer et penser que bien des êtres en souffrance ont connu le pouvoir libérateur de ce savoir-là).

Le monde dans lequel nous vivons n’a plus trop de scrupules quant à l’expression de l’intime. On se montre volontiers. On l’a d’abord fait en son intérieur, comme ces riches urbains montrant leur salon dans Une heure chez, collection qui parait dès 1890. Les paparazzis ont pris la suite. On ne sait pas trop aujourd’hui quand les « people » choisissent de se montrer, ou pas. Certains « influenceurs » contemporains vivent de cette exhibition permanente.

Plus importante est la mutation qui s’est opérée autour des années 1960, quand le privé, le personnel, est devenu politique. Artières rappelle l’affaire des dortoirs non mixtes de Nanterre, en 1967. Il était simplement question de pouvoir se recevoir entre filles et garçons. Les premiers films de Forman, Les amours d’une blonde par exemple, montrent que la contrainte est, sinon universelle, du moins européenne. Homosexualité, féminisme, sida : le corps n’est plus une affaire privée. « Changer sa vie » est certes « vivre sa vie » mais surtout une « intimité collective » nait. On parle de la maladie, on partage un savoir qui devient pouvoir. Là aussi, des œuvres artistiques, et notamment les livres d’Hervé Guibert, permettent de mieux vivre l’épreuve douloureuse.

Il faudrait cependant être naïf pour croire en un progrès. Des mouvements contribuent à faire connaitre ce que l’on a longtemps caché ou tenu pour évident (par exemple, la soumission des femmes) mais le contrôle s’est fait plus pernicieux : « exposition et transparence », les deux mamelles de la société de contrôle selon Wilhelm Reich, ne laissent guère de place à l’intime, entendu, selon le Dictionnaire historique de la langue française, comme une « atmosphère qui crée ou évoque le confort d’un endroit où l’on se sent isolé du monde extérieur ». On aimerait bien l’être. On aimerait bien que les caméras ne nous traquent pas dans les lieux les plus incongrus ou que notre réfrigérateur ne révèle pas qui nous sommes. Cela dit, Philippe Artières n’est pas si pessimiste et son concept d’extimité le rend combatif : « Faut-il voir dans l’extime la fin d’une liberté individuelle, ou bien plutôt l’émergence de communautés plus aptes à peser sur les choix de vie collective ? Le « nous » qui constitue aujourd’hui les communautés au sein des réseaux est formidablement inventif et producteur de nouveaux imaginaires. » Acceptons-en l’augure.