Placé sous le signe de l’absurde et d’une sorte de sourire triste, Toto perpendiculaire au monde ouvre à son auteur, Antoine Mouton, un champ où donner libre cours à son inventivité, vivace, et exprimer un talent de construction subtil. Mené avec une énergie mélancolique, le roman apparaît comme un récit de l’enfermement animé par une pléthore de personnages aux allures de figurines se débattant tant bien que mal dans une condition étriquée. Cette profusion cocasse, qui donne au livre ses couleurs et sa fantaisie, finit cependant par lasser en perdant le lecteur dans un éparpillement où l’intérêt s’égare.

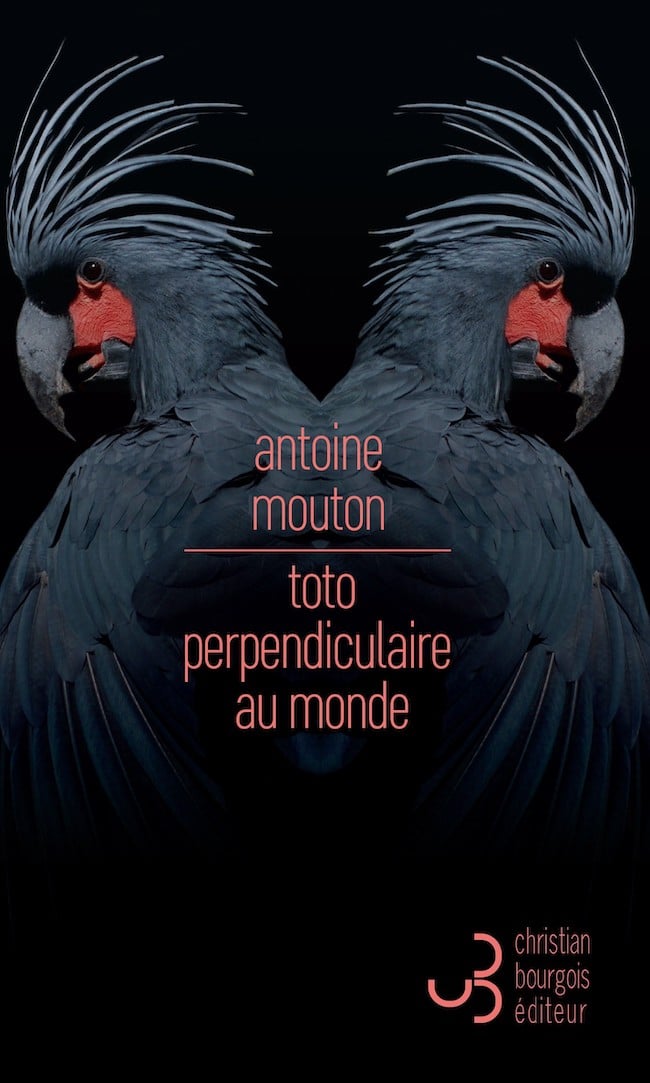

Antoine Mouton, Toto perpendiculaire au monde. Christian Bourgois, 269 p., 18,50 €

Que se passe-t-il donc au 133 ? Le lecteur, cantonné d’abord dans le petit monde sans horizon de Toto, de sa femme, et de leurs voisins, tarde à le comprendre. Parmi eux, l’énigmatique Jean-Max vient, s’assoit sur un lit et s’en va, drôle de courant d’air, parle sans qu’on l’écoute, tient des propos soporifiques, même s’il est pour tous un compagnon irremplaçable. En suivant les uns et les autres au fil des pages, on ne sait pas très bien si on a échoué avec eux dans une réalité grisâtre aux contours certes mal définis, ou si, déjà, on est tombé dans une dimension imaginaire et dans ses distorsions. Ce n’est que peu à peu et subrepticement qu’Antoine Mouton introduit les ingrédients d’un décalage : le couloir du 133, sur lequel donnent les logements, n’est-il pas trop long pour être normal ? Ses contours trop incertains ? L’une de ses extrémités, baptisée « le point sans retour », semble se perdre dans le flou et l’indéterminé – on apprend que les habitants récalcitrants y sont jetés, précipités ainsi « dans un monde à deux dimensions qui le[s] broie ». Par cette immersion progressive du lecteur dans un autre espace, métaphorique, Antoine Mouton dit, mieux que par n’importe quelle description d’une réalité entravée, les existences bornées de ses personnages – reflets grossis, à certains égards, de nos propres vies.

Antoine Mouton © Justine Arnal

C’est un régime dictatorial qui règne au 133 – univers clos, exigu et sans fenêtre, aux airs de dédale. Dans ce lieu mental plus que physique, paraissant sorti d’un mauvais rêve peuplé d’absurdités et d’angoisses, le règlement impose aux individus de vivre en couple, sous peine de sanction radicale – le couple, cet assemblage énigmatique, irrémédiablement problématique, qu’Antoine Mouton célèbre ailleurs sur un mode lyrique et désespéré, dans ce qu’on pourrait nommer un long poème en prose, récemment reparu, Les chevals morts. Ici, au 133, chaque couple a sa fonction propre : le ridicule couple ex-présidentiel et sa cour où gravite le socio-couple et à laquelle le neuro-couple tente de s’agréger, le couple radiophonique, le couple de service, le couple mort… Tous de vivantes caricatures, êtres pâles et dérisoires, fantoches pathétiques. Toto, alter ego ironique de l’auteur, sans doute, est faible, sans stature, là où sa femme fait figure de tyrannique adepte de la radicalité. Mal assortis (à moins qu’ils ne le soient trop bien), ils sont le couple des lecteurs, même si à la longue Toto s’ennuie à rédiger ses rapports.

Pourtant, c’est bien grâce à ces histoires trouvées chaque matin sur le seuil de leur chambre qu’une porte vers l’ailleurs est ouverte : « Les mots boulevards et maison, si je ne peux vérifier leur définition dans les conditions de mon existence, ont pour moi une réalité intérieure vivace. Plutôt que de réalité, je devrais parler de vérité : ces mots sont irréels mais vrais. Le monde où je vis, lui, est réel mais faux. Du moins les petites histoires creusent-elles en moi cette impression ». Parmi ces récits, le manuscrit « Humains parallèles » prend une importance particulière, jusqu’à envahir le roman et tisser des liens mystérieux avec son univers. Non seulement l’histoire s’insère dans le cours de l’intrigue principale comme par un jeu de poupées russes et le lecteur se retrouve en train de la lire par-dessus l’épaule de Toto, mais aussi, et surtout, des indices de l’existence du 133 y surgissent. C’est le cas de l’adresse elle-même, devenue dans ce récit secondaire le 133 rue Saint-Maur, lieu secret où nul ne peut entrer que muni d’un ballon. C’est le cas aussi d’Otto, libraire de son état et reflet de Toto dans une autre vie. Cette porosité entre les deux histoires gigognes crée habilement un vertige puisque le monde de fiction des « Humains parallèles » semble plus réaliste, malgré ses bizarreries, que celui où Antoine Mouton fait évoluer Toto et ses compagnons.

L’introduction de cet univers parallèle dans le roman constitue un pivot où tout bascule puisqu’une échappée vers l’extérieur paraît dès lors exister, que des possibilités de s’enfuir se dessinent pour les habitants du couloir et que la quête de l’infini poursuivie par les plus ambitieux d’entre eux, à l’image de l’auteur lui-même, donne l’impression de pouvoir se concrétiser. « Jamais jusqu’à présent le 133 n’avait été évoqué par une petite histoire », pense Toto. « Malgré les approximations du récit […] et sa fin décevante […], je ne pouvais plus douter qu’entre ce monde et le nôtre un passage existait. » Dès lors, Toto n’a de cesse, au fil de diverses rencontres avec les habitants du couloir, au gré de péripéties innombrables – parfois surnuméraires – qui agitent leur petite communauté et lui font connaître une violence baroque et burlesque, de chercher une porte de sortie. Et, jusqu’à la fin du roman, au sens propre, de tenter d’en sortir.