Depuis Une histoire universelle des ruines d’Alain Schnapp, ouvrage paru en 2020 aux éditions du Seuil, et la formidable monographie de Stéphane Michonneau sur le village martyr espagnol de Belchite, on pensait que les vieux tas de pierres allaient nous laisser en paix. Or, voici que le philosophe Bruce Bégout propose un essai aussi déroutant et stimulant que le joli roman de Sophie Poirier sur un immeuble en ruine sur le littoral médocain, tandis que Sophie Calle investit le musée d’Orsay avec une exposition pleine de petits cailloux qu’elle y a glanés en 1978 ; sans oublier l’historien Nicolas Offenstadt, qui n’en finit pas de nous expliquer l’urbex, lui qui en fut un des remarquables promoteurs s’agissant du monde abandonné de la RDA.

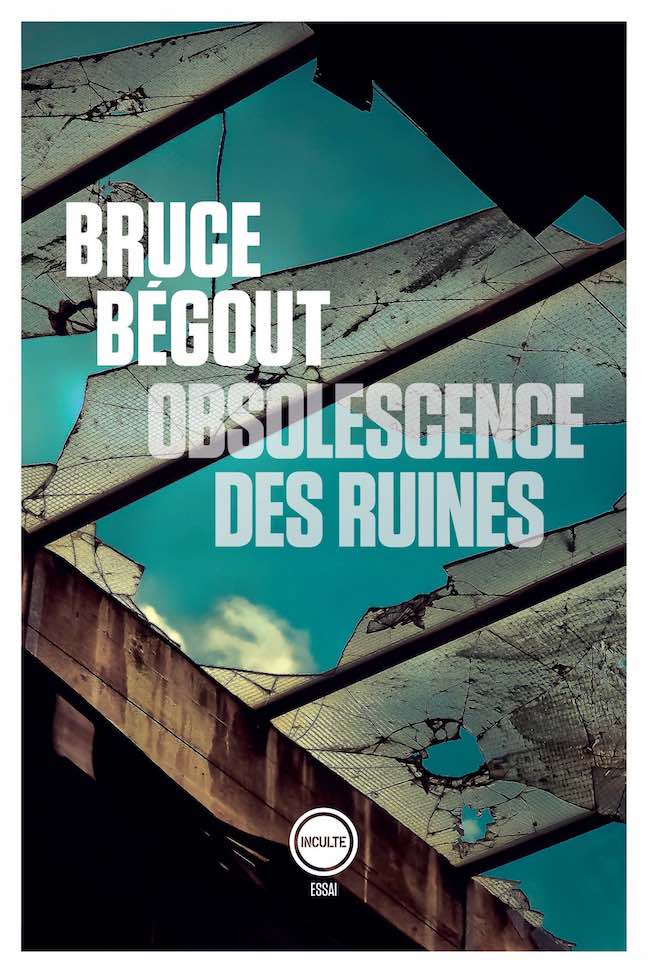

Bruce Bégout, Obsolescence des ruines. Inculte, 352 p., 23,90 €

Sophie Poirier, Le signal. Inculte, 140 p., 13,90 €

Nicolas Offenstadt, Urbex. Le phénomène de l’exploration urbaine décrypté. Albin Michel, 192 p., 14,90 €

Bruce Bégout occupe une place à part dans la philosophie française. Loin des jeux académiques et des pensées qui font des carrières, il écrit une œuvre singulière et discrète dont la cohérence s’affirme de livre en livre. Dès les années 1990, aux éditions Allia, chez l’exigeant Gérard Berréby, il publie une série de petits essais, au style incisif, sur des lieux à ses yeux emblématiques de notre modernité, parmi lesquels les motels. Développant une phénoménologie de l’ordinaire, Bégout a creusé un sillon auquel les sciences sociales doivent beaucoup. Avec son dernier opus, Obsolescence des ruines, il n’ouvre pas un nouveau chantier, car les historien.ne.s et les anthropologues ont beaucoup réfléchi à la question des ruines et à leurs usages aux différentes périodes de notre histoire ; mais il le déroute vers l’anti-ruine, à savoir les gravats. Car, à côté de la station-service et du supermarché, il y a cet invisible tas.

Une ancienne usine à Mamurras, en Albanie (2017) © Jean-Luc Bertini

La frénésie de l’exploration urbaine des lieux abandonnées connaît un tel succès que Nicolas Offenstadt entend en rappeler l’histoire et surtout les règles dans un petit vade-mecum. Offenstadt, médiéviste de formation passé par les tranchées de 14-18, a consacré beaucoup de temps lorsqu’il était en Allemagne à « explorer » les administrations, usines et autres infrastructures collectives. Sur ces murs décrépits, il a photographié des inscriptions ; au sein des bureaux, il a saisi les vestiges de la bureaucratie d’un régime déchu en quelques jours ; dans les placards, il a nostalgiquement appréhendé les objets quotidiens des habitants de la RDA. Ses multiples explorations fascinent autant qu’elles renseignent sur ce monde brusquement disparu – laissant des univers comme pétrifiés ; mais, quand l’historien se met à les « vulgariser » en France par un livre qui ressemble fort à un guide, jusqu’à en adopter le format, on s’interroge. L’urbex est-il un loisir comme un autre, ce qu’est pour les quinquagénaires la randonnée pour les jeunes retraités ou le jardinage pour les néo-ruraux en temps de pandémie ?

Bégout le rappelle dans son ouvrage : c’est en 2005 que le Canadien Ninjalicious a publié le premier traité d’urbex (Access all Areas. A User’s Guide to the Art of Urban Exploration). Obsolescence des ruines propose d’abord une périodisation fort utile, qui permet de recadrer les relations que les diverses sociétés entretiennent successivement avec leurs « restes ». Or, ce que montre Bégout, c’est qu’en Occident, dans les sociétés capitalistes, nous sommes entrés dans un monde sans ruines en raison notamment de l’obsolescence programmée, théorisée par Bernard London dès 1932. Et le philosophe de montrer que cette politique de l’obsolescence n’a pas concerné que les objets manufacturés, mais aussi l’architecture. Le neuf ne devient pas ancien ; aux États-Unis, une construction a une durée de vie de 25 ans avant qu’elle ne soit réduite à un tas de gravats et remplacée par un nouvel édifice.

Les terrains de Bégout et d’Offenstadt sont de nature radicalement différente. L’historien conclut son essai en estimant que les abandons et les ruines peuvent contribuer à former une pensée et un discours critique, en particulier autour de la ville : « L’urbex permet de réinterroger les usages de la ville, de l’espace, non pas seulement en termes de conservation du patrimoine mais aussi de déambulation et de circulation. » Pour le philosophe, « ce qu’il y a à sauver dans les ruines, c’est toujours le futur. Si elle exprime une souffrance sédimentée, la peine des constructeurs, des résidents et des exclus, la ruine augure aussi toujours d’un moment de rédemption. Même sous sa version contemporaine du tas de gravats, elle attend ce qui la relèvera de sa chute. Que ce soit un acte ou un regard. »

C’est justement ce que propose l’artiste Sophie Calle dans son exposition « Chambre 501 » et l’ouvrage qu’elle cosigne avec Jean-Paul Demoule. À la fin des années 1970, alors que la gare d’Orsay est désaffectée, la jeune femme, solitaire, investit l’hôtel des voyageurs ; plusieurs mois durant, elle passe ses journées dans cet hôtel que seul Otto, le concierge, semble conserver ; elle en devient une cliente clandestine, une squatteuse qui rêve, tout en en prélevant les restes (une série de plaques émaillées de numéros de chambres, des serrures, des images, les cahiers d’entretien ou encore les traces de celles et ceux qui y séjournèrent en les photographiant). Sophie Calle fait-elle de l’urbex sans le savoir ? Ne préfigure-t-elle pas une pensée des ruines proche de celle que développe Bruce Bégout ?

La seconde partie de l’exposition, une série de photographies grand format où l’on voit Sophie Calle déambulant de toile en toile pendant le confinement dans le musée désert et obscur avec pour seule lumière son téléphone, tend vers la seconde hypothèse. Sophie Calle n’est pas nostalgique, elle ne cesse, de projet en projet, de s’investir dans le futur. Ce qui l’intéresse, c’est en effet moins ce que l’on trouve dans les lieux abandonnés ou en ruines que ce qui permet de penser notre contemporain et son avenir. Elle rejoint Bégout et aurait pu constituer l’une des figures de sa belle galerie de portraits des explorateurs de ruines (Ian Sinclair, Walt Whitman ou Philippe Vasset) qui constitue la deuxième partie de l’ouvrage. Car ils sont nombreux, ceux qui ont « relevé par le regard les ruines », jusqu’à Sophie Poirier.

Dans Le signal, roman documentaire sur le grand immeuble éponyme construit à Soulac, sur le littoral aquitain, à la fin des années 1960, la narratrice emmène le lecteur lors de longues visites de pièce en pièce dans ce qui fut un lieu de vacances mais aussi de vie. Si l’ouvrage se clôt sur une série de photographies du bâtiment qui doit être détruit en 2022 et dont les habitants ont été expulsés en raison de la dangerosité du site (il est planté littéralement sur la dune), le regard de Sophie Poirier est d’une belle originalité ; refusant d’en faire un lieu de projection, elle fait parler la ruine avant qu’elle ne devienne gravats. Elle initie une poétique développée en France par Philippe Vasset, notamment dans son livre Une vie en l’air (Fayard, 2018), consacré aux restes de l’aérotrain, dispositif réel qui fabrique de l’utopie au beau milieu de la Beauce.

Si c’est par la fiction que Vasset fait exister ces zones blanches et que Sophie Poirier sauve l’immeuble de sa disparition, Bruce Bégout, quant à lui, est dans le réel ; il excelle dans l’art de défaire les tas et les amas, il brille par sa capacité à exhumer des histoires oubliées : ainsi consacre-t-il un long développement au San Francisco Suicide Club (SFSC) qui sévit entre 1977 et 1982. Ce groupuscule, dont les membres sont librement cooptés, cherche à briser les carcans familiaux en se livrant à des expériences de vie marginale, avec un goût prononcé pour les lieux abandonnées de la baie : « C’est le bâtiment en ruines lui-même, dans sa matérialité abîmée et ses éléments désormais dépourvus de fonction, qui suscite l’intérêt, l’envie et la joie. » Il devient un terrain de jeu, celui d’une exploration de l’espace à la fois festive et risquée, avec ses points obligés : cave, couloirs, égouts, passerelles et conduits.

Ces lieux abandonnés ne sont plus paradoxalement marqués par le manque mais par l’excès : « au monde officiel de la pauvreté sensorielle et corporelle, celui des routes quotidiennes et des règles simplificatrices du monde marchand uniformisé, ils opposent la richesse d’expériences neuves, bizarres et excitantes ». L’aventure, le risque et le défi sont les maîtres mots de cet usage des ruines. Le problème, relève Bégout, est le suivant : plutôt qu’il ne subvertit Disneyland et ses attractions, l’investissement de ces lieux et les pratiques qu’on y met en œuvre ne font que le concurrencer. On mesure vite comment, avec le succès de l’urbex, ces contre-conduites ont pu perdre de leur caractère subversif et verser dans la société de l’amusement. « Un coup d’épée dans l’eau », commente le philosophe.

L’architecte Rem Koolhaas a pris acte très tôt de cette disparition programmée des ruines, en considérant que nos territoires sont jalonnés de « junkspace », entendu comme cet espace contemporain précaire, commercial, cumulatif et soumis à la loi du marché globalisé. Architecturalement, parce que construit avec des matériaux volontairement de mauvaise qualité, il correspond de surcroit pleinement au registre des ruines instantanées. « À peine construit, il est déjà périmé. C’est aussi un Junk-time, un temps réduit aux déchets. »

L’architecte y voit la conséquence, voire l’œuvre, du marché. Et si Koolhaas le dénonce, il se met très vite à souffrir du syndrome de Stockholm architectural, selon Bégout, en naturalisant ce phénomène, ; pour l’architecte, les constructions prolifèrent comme les plantes « qui fleurissent et périssent de façon imprévisible », « entérinant le répertoire classique des archétypes qui définissaient notre concept de ville ». Ce que Koolhaas énonce, c’est qu’en entrant dans l’ère des gravats, c’est plutôt à un deuil absolu et sans objet qu’est conviée notre psyché : le deuil de toute durabilité, de toute matérialité, de toute « mondanéité » On mesure, en lisant Bégout, qu’on prêtera désormais attention au tas de résidus sur le rond-point, et que l’on considèrera le plus sérieusement du monde les gravats.

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)