Écrire aussi grand que le peuple à venir fut, selon Évelyne Pieiller, romancière, journaliste au Monde diplomatique et narratrice de talent, le dessein de deux livres dépréciés par les lettres alors même qu’ils sont parmi les seuls véritables romans populaires, « c’est-à-dire précisément reconnus par le peuple comme siens ». Ces deux ouvrages, ce sont Les Trois Mousquetaires et Les Misérables, l’« idéal d’étincelante camaraderie » de Dumas et la gigantesque « rumeur peuplée » de Hugo.

Évelyne Pieiller, Mousquetaires et Misérables. Écrire aussi grand que le peuple à venir (Dumas, Hugo, Baudelaire et quelques autres). Agone, coll. « Littératures », 240 p., 17 €

Évelyne Pieiller commente avec clarté cette collusion tout à la fois historique, littéraire et politique : « L’un dit que le pouvoir est vil et l’existence étriquée, mais qu’il reste de quoi être beau contre – contre l’ordre en place, l’ennui, l’injustice, la vie à l’économie, si on est ensemble. Il reste les forces de vie, insurgées. L’autre dit que l’ordre en place massacre, mais qu’on peut ouvrir l’avenir, debout sur les barricades, réelles ou mentales. Le peuple lit là ses peines et ses puissances. Et s’aime et se fortifie dans ses peines et ses puissances. » Si Dumas est un fumigène balancé dans les travées de la monarchie de Juillet, Hugo, lui, après s’être couvert le nez d’un mouchoir, suivra son exemple quand la maturité viendra, sous l’Empire restauré.

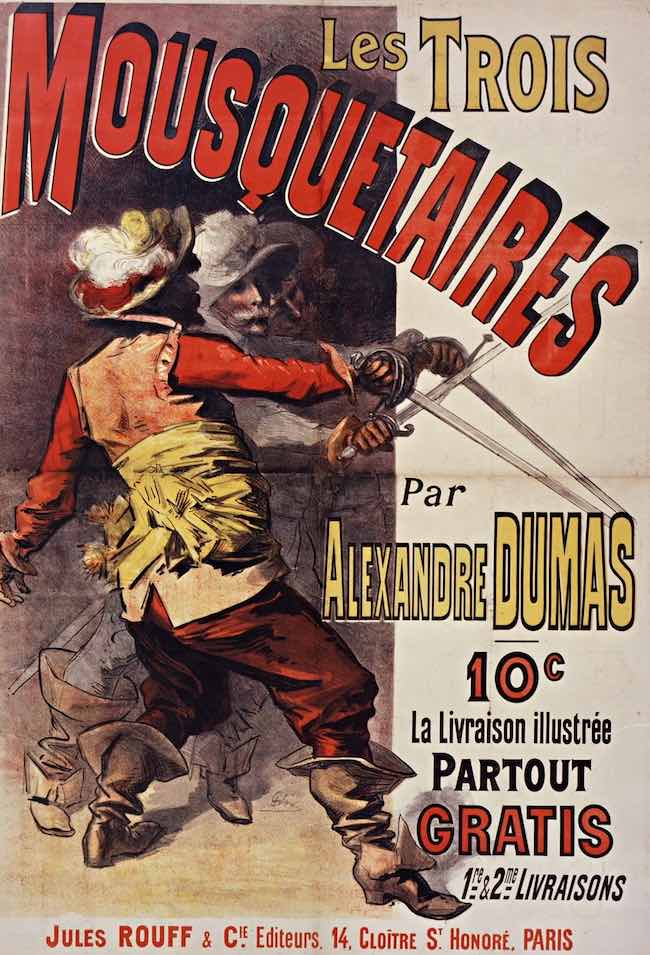

Affiche des « Trois Mousquetaires » par Jules Chéret (1887) © Gallica/BnF

« On ne comprend rien au XIXe siècle si on ne comprend pas qu’il naît de la Révolution, qu’il la rêve sans trêve, y compris dans sa version cauchemar. » Ainsi reconnaît-on le dégoût ou l’effroi de Balzac et de Flaubert, le fade emportement de Lamartine, Sand ou Zola, que le désordre dérange plus que l’injustice, le mépris puis le pardon de Hugo, l’enthousiasme puis l’oubli de Dumas. Chacun de ces monuments littéraires s’est positionné vis-à-vis des événements révolutionnaires et réactionnaires de son temps. Toutefois, l’autrice justifie le choix de n’en garder que deux : « Hugo et Dumas sont sans doute les deux seuls écrivains de leur génération à être nés de la Révolution même – vraiment, pas seulement biographiquement ». Néanmoins, si entreprenants que ces deux hommes aient été, cette correspondance n’a pas été que de leur fait : « il aura fallu trois révolutions pour que se rencontrent le peuple et deux écrivains ».

Littérature et histoire, littérature et politique – vieux amis, vieux débats. Il n’est pas rare, pourtant, de résumer le romantisme à quelques peintures sublimes, oubliant que la science et la république l’ont autant innervé que la nature et les ruines. C’est en reprenant ce « lien qui torsade romantisme et action politique, la fusion entre l’ambition littéraire et l’action dans le champ de l’histoire » qu’Évelyne Pieiller entend s’attaquer au XIXe siècle. Elle aborde ainsi successivement une jeunesse en quête d’idéaux, dont la poitrine s’offre sur les barricades ; des sociétés secrètes reformées aussitôt que dissoutes ; des épopées individuelles qui n’ont d’égales que les feuilletons qu’on en tire. L’autrice affirme : « ce n’est pas une “école” littéraire, le romantisme, c’est l’air du temps ». C’est aussi une rengaine, un rythme sourd et soutenu, « la fraternité des causes héroïques perdues » qui, comme l’a souvent souligné l’historien Enzo Traverso, ont irrigué l’histoire du socialisme.

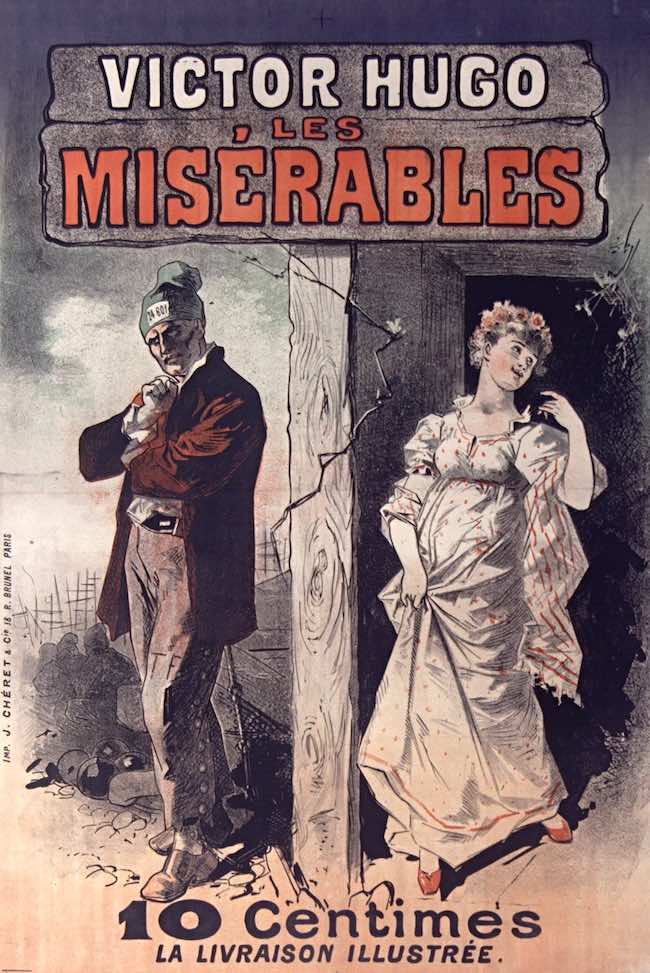

Affiche des « Misérables » par Jules Chéret (1879) © Gallica/BnF

Parmi ces causes, il y a la république. En 1830, on se soulève à nouveau pour qu’elle advienne dans « une révolution qui sera faite par des jeunes gens, nostalgiques actifs de l’avenir [qui] seront trahis pas les notables ». Dumas, comme d’autres, y prend sa part, tandis que Hugo, lui, ergote dans son coin. Commentant les événements, il écrit : « il nous faut la chose république et le mot monarchie ». C’est que la république est double, au moins : il y a celle des notables et des bourgeois, qui s’accommode de l’inégalité tant que la liberté, elle, est garantie pour quelques-uns ; il y a celle des socialistes et des pauvres, des travailleurs et des émeutiers – la sociale, le spectre qui hante les ministères et les bureaux bien rangés.

Pour certains, Hugo en tête, il faudrait la première, pour que la seconde, plus tard, dans un siècle ou deux, advienne enfin. En somme, secouons le pouvoir, conservons les rentes qu’il tend à offrir et respectons l’ordre ainsi que la voirie. Pour d’autres, l’apathie de l’époque oblige au coup de feu, au coup de sang, au soulèvement populaire, qu’importe le nombre de ses partisans. Dumas est de ceux-là : « Les trois mousquetaires, c’est une émeute. À quatre. » Qu’importe le nombre, donc, car si «Les trois mousquetaires n’est pas “réaliste”, ne donne pas dans le message dénonciateur », il « offre une légende habitable ». L’expression est belle. On souligne la phrase de plusieurs traits de crayon. Faire son nid parmi les mousquetaires, s’identifier à l’un d’eux, les inviter chez soi par la lecture à haute voix du feuilleton : autant de gestes qui indiquent qu’ils sont bel et bien devenus familiers, communs – populaires. Contre les « souples de la conviction » et les « négociants du compromis », contre l’extrême centre et la modération en toute chose, Évelyne Pieiller convoque le panache et la fougue pour faire cas de l’élan qui meut le peuple lorsqu’il prend les armes. Le fleuret et le pavé ont plus en commun qu’il n’y paraît.

Affiche des « Trois Mousquetaires » par Vivant Beaucé (1845) © Gallica/BnF

Ainsi de 1848 comme de 1830. Cette fois, néanmoins, la république sociale s’impose. Essaye. La monarchie s’efface et on demande du travail. Louis Blanc se charge d’en fournir mais bientôt on le désavoue. 1848, c’est le mois de février et, surtout, le mois de juin. En quelques jours, des milliers d’insurgés sont massacrés par la troupe. Hugo salue la fermeté. Dumas quitte le pays. La république a trahi. « Paris restera calme pendant 19 ans. » Alors qu’une « amitié d’idées entre littérature et ouvriers » avait germé les années précédant la répression, les plumitifs progressistes vont se replier, qui dans l’exil, qui dans des révoltes lointaines, qui dans le style. Dumas se calme, puis meurt. Sand se conforme. Lamartine ronronne et le romantisme devient le poncif que l’on sait. Hugo, dont on n’attendait plus rien, en profite pour se muer en écrivain social. « Il aura fallu la conjonction unique d’un homme qui enfin devienne synchrone avec son imaginaire, d’un imaginaire synchrone avec les barricades. Il aura fallu tout ça pour qu’advienne Les Misérables et que Les Misérables soit aimé par le peuple. »

« En concordance profonde avec ce qui remue l’époque », Hugo se rassemble sur les îles Anglo-Normandes et vient à bout des Misérables, quinze ans après en avoir commencé l’écriture. Il délaisse son « âme étroite et policière » pour fêter une classe qui n’est pas la sienne, mais qui le passionne et dans laquelle, de temps à autre, il croit sincèrement. Les Misérables illustre en même temps qu’il conjure un motif qui s’est imposé dans l’œuvre de Hugo, chez qui, comme le relevait déjà Alain Badiou, « la contradiction […] est au centre de [l’] analyse politique et historique ». Avant cela, ce fut le socialiste Paul Lafargue, gendre de Marx et auteur d’un pamphlet s’en prenant, comme l’indique son titre, à La légende de Victor Hugo, qui a posé, railleur, les fondements de cette interprétation : « Une étrange fatalité pesa sur Victor Hugo ; toute sa vie il fut condamné à dire et à écrire le contraire de ce qu’il pensait et ressentait. » « Tournesol » affairiste s’orientant selon « les balançoires du libéralisme », le romancier, selon Lafargue, « fut bourgeois jusque dans la moindre de ses actions ».

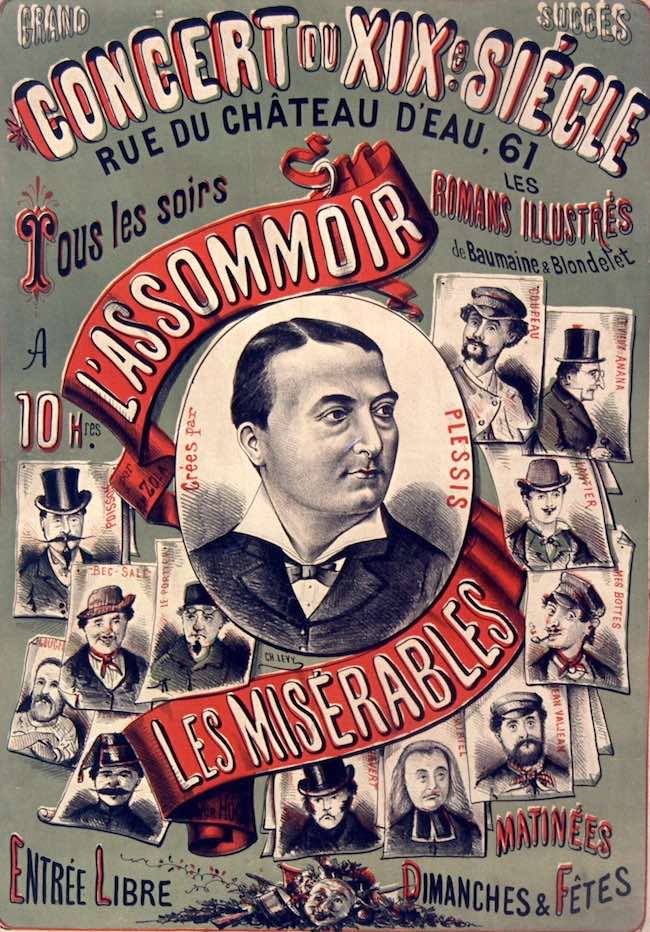

Affiche de la représentation des « Misérables » et de « L’assommoir » (1879) © Gallica/BnF

Évelyne Pieiller reprend les conclusions de ses prédécesseurs et les prolonge : la contradiction est au cœur de la vie du romancier, ce véritable « chantier de tensions », oui. Plus qu’un autre, Hugo s’est divisé. « Toujours fascinant de voir comment un écrivain, un vrai, pas un faiseur de volumes destinés à attraper un joli petit prix, est toujours plus grand que ce qu’il est dans le civil, toujours plus intelligent dans ce qu’il écrit que ce qu’il pense dans “la vie”, le contraire des littérateurs qui savent toujours ce qu’ils font. » À rebours de beaucoup, Hugo se serait donc radicalisé avec le temps, passant du bonapartisme à l’orléanisme, avant de mettre un peu de rouge dans son républicanisme. La Commune sera l’événement de trop, mais, tout de même, soulignons l’évolution.

Quittant Hugo, l’autrice s’attache pour finir à deux écrivains qu’on n’aurait pas pensé à convoquer dans un même ouvrage. Le premier illustre la rupture entre la littérature et le nombre ; le second, leur réconciliation sur l’autel de la politique. Il y a d’abord Baudelaire, cet « énervé de la solitude » qui observe son temps « à la lumière cassée de 1848 ». Là où ses aînés cherchaient à écrire un peuple en puissance, lui chante « dans le désespoir du peuple absent » et entame « le combat contre tout ce qui a réussi, insultant les rêves d’hier ». En somme, « Baudelaire maintient la grande tentative romantique en fouillant la blessure ». Il y a ensuite Maurice Leblanc, ou plutôt son personnage phare, Arsène Lupin. En un début de XXe siècle où « la flamboyance libertaire est dans tous les esprits », les frasques du cambrioleur ont leur public. Toutefois, Lupin « ignore la question sociale ». Les anarchistes prêchent la reprise individuelle, le partage des gains, l’égalité, enfin ; lui « se contente d’être allergique aux puissants » et vole par amusement. Littérature et politique – fin de l’histoire. Pour un temps.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)