Au cœur de l’Amazonie, le premier roman de Pedro Cesarino nous plonge, entre fiction et réalité, dans le quotidien morose d’un anthropologue brésilien parti à la recherche du mystérieux mythe de l’attrapeur d’oiseaux. De faux pas en impairs, aux prises avec un monde qu’il ne comprend pas, il va faire l’expérience de l’altérité ultime.

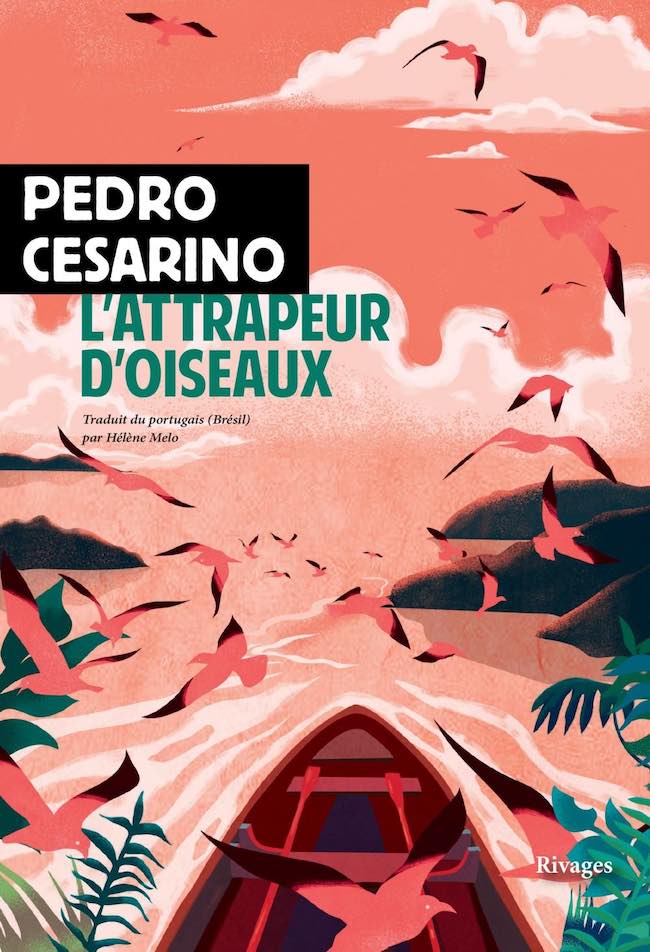

Pedro Cesarino, L’attrapeur d’oiseaux. Trad. du portugais (Brésil) par Hélène Melo. Rivages, 152 p., 17 €

Quelque part en Amazonie, un anthropologue aguerri aux expéditions part encore une fois à la rencontre d’une tribu d’Indiens qu’il connaît bien, et qui habite en amont du fleuve, au cœur de la forêt. Ce n’est pas son premier voyage. Lassé par les préparatifs, fatigué par le paludisme (qu’il contracte comme une fatalité), il veut à tout prix entendre, de la voix du pagé (équivalent tupi du chaman), le mystérieux mythe de l’attrapeur d’oiseaux qu’il ne connaît qu’à moitié. C’est une quête obsessionnelle, qui le conduit à braver tous les obstacles, au risque de se perdre lui-même, d’oublier qu’il est un étranger dans la jungle et que celle-ci peut à tout moment le dévorer ou l’expulser.

Pedro Cesarino © Jordi Burch/Kameraphoto

L’auteur de ce premier roman saisissant est un anthropologue brésilien de quarante-cinq ans, Pedro Cesarino. L’histoire qu’il raconte possède des accents réalistes et rappelle par certains aspects d’autres récits d’anthropologues célèbres (Lévi-Strauss, entre autres, bien entendu, cité quelquefois dans le texte comme « le Français »), mais on ne trouvera dans cette œuvre de fiction aucun nom d’ethnie, aucune localisation géographique, aucune étude anthropologique. Le narrateur, l’anthropologue Sebastião, est un homme seul et triste (deux caractéristiques qui frappent d’incompréhension les autochtones) et c’est le regard qu’il porte sur ce monde désolé qui donne au récit son ton singulier.

Les Indiens paraissent ici tantôt amicaux, tantôt indifférents au voyageur, parfois menaçants ou lascifs (certaines Indiennes exercent sur Sebastião un grand pouvoir de séduction, mais aucune relation sexuelle n’est envisageable, principalement en raison de l’éthique du scientifique qui lui interdit tout rapport intime avec ses objets d’étude). Certes, Lévi-Strauss évoque aussi, notamment dans Tristes tropiques, le désir qui submerge l’anthropologue face à ces corps nus et innocents. Mais Pedro Cesarino ne s’arrête pas à l’évocation. Dans ce livre qui prend parfois l’aspect d’une satire des récits anthropologiques, il raconte dans le détail tous les stratagèmes que le narrateur doit adopter pour éviter d’être assailli par les envies charnelles, de même qu’il nous décrit, ailleurs, les tribulations par lesquelles il doit passer à cause de la maladie, et jusqu’aux dérèglements de ses intestins. Il y a une certaine beauté (bien rendue dans la traduction française d’Hélène Melo, qui a su trouver le ton juste) dans les descriptions détaillées des repas, dans les listes de biens nécessaires au voyageur (« tout ce merdier », écrit-il pour résumer, après un long inventaire). Le lecteur prend connaissance du prix des articles à acheter avant le départ, de l’état des moteurs du bateau, des détails du quotidien de l’explorateur.

L’expédition entreprise par Sebastião est décrite comme un long est pénible voyage parsemé de constantes embûches. L’ennui, l’inconfort et la maladie le tourmentent au quotidien. Il pleut, le moteur du bateau casse. Seule la présence de Baitogogo, le « frère » indien du narrateur, semble apporter quelque réconfort à un anthropologue désenchanté. Mais, obsédé par le mythe de l’attrapeur d’oiseaux, qu’il veut à tout prix entendre dire de la voix pagé, Sebastião va commettre plusieurs impairs, jusqu’à briser une relation d’amitié qu’il entretenait depuis des années. Car, même s’il parle leur langue, même s’il leur rend régulièrement visite depuis des décennies, et bien qu’il ait étudié leurs coutumes en détail, l’anthropologue reste un étranger.

Ainsi l’incompréhension est-elle peut-être le thème majeur de ce livre. Sebastião commet de nombreuses gaffes, dont l’une qui oblige tous les habitants du village à passer la journée couchés à même le sol : il a prononcé par mégarde, terrible erreur, le nom du chef du village qui vient de mourir ; aussitôt, afin d’éviter que l’esprit du mort ne vienne se mêler aux vivants, tous doivent s’étendre par terre, là même où chacun se trouve. De leur côté, les Indiens, qui connaissent la civilisation à travers la radio, les magazines et les récits, en ont une représentation déformée. Dans une scène surréelle, les chefs demandent avec insistance au narrateur de leur rapporter de São Paulo ou du Japon une fusée du genre Discovery : « c’est ça que nous autres on veut, on a le projet d’en ramener une ici. C’est bien pour aller en ville, en pirogue c’est plus possible ».

Loin des images merveilleuses, pleines d’innocence, rapportées par les anthropologues du début du XXe siècle, c’est une Amazonie chaotique qui nous est présentée dans ce récit qui rappelle plutôt, par sa noirceur, les romans de Conrad. La culture des Indiens se mêle d’éléments occidentaux, qu’ils assimilent de manière désordonnée. Nous savions, pour l’avoir vu dans les documentaires, que de nombreux Indiens d’Amazonie portent aujourd’hui bermudas et casquettes, mais nous sommes stupéfaits lorsque nous lisons dans leurs récits mythologiques sur la création du monde (qui, par conséquent, devraient être très anciens) des mots aussi étrangers à la culture amérindienne que « Manaus », « Europe », « Jérusalem »…

Nous ne sommes ainsi jamais entièrement à l’écart de la civilisation, mais plutôt dans un entre-deux angoissant qui rappelle par moments les récits de l’explorateur Henri Coudreau (rapportés par Patrick Straumann dans Oyapock, un beau livre sur les frontières et le temps). Parfois, pourtant, au détour d’une page sombre, la splendeur des Indiens, celle-là même qui fascinait tant Lévi-Strauss, apparaît pleinement. À la mort du chef Apiboréu, en signe de deuil, tous les villageois s’arrachent les cheveux, par touffes entières, jusqu’au sang. Puis ils brûlent le corps du défunt avant de retirer les os des cendres, d’étendre le squelette sur un hamac et, après l’avoir soigneusement reconstitué en le fixant avec des cordelettes, de peindre de bandes rouges et noires sur les os. Enfin, ils disposent sur son crâne les plumes d’une « harpie féroce ». À la vue du squelette ainsi paré, couché sur son hamac, trois missionnaires, qui étaient venus endoctriner les Indiens, vont se sauver en courant, effrayés par cette vision cauchemardesque (et sublime).

Ce premier roman a aussi l’intérêt de questionner la frontière entre la fiction et la réalité. Si les dernières pages du livre plongent le lecteur de plain-pied dans la fiction et interdisent toute identification du narrateur avec l’écrivain, nous pouvons nous demander si ce récit désenchanté n’est pas une autobiographie romancée. Pourquoi avoir écrit un tel livre ? Est-ce une confession ? une satire ? Si ces questions peuvent se poser pour de nombreux textes, elles acquièrent ici une dimension plus pressante, car nous nous demandons sans cesse si la part anthropologique de ce récit est réelle ou inventée. Le mythe de l’attrapeur d’oiseaux existe-t-il vraiment ? Les longs extraits du mythe qui sont donnés au lecteur, les rites mortuaires saisissants que nous venons d’évoquer, tout cela sonne vrai (de même que les tracas quotidiens de l’anthropologue, ses crises de diarrhée et ses rêveries sexuelles ancrent le récit dans la réalité). Mais qu’en est-il vraiment ? La question, que le lecteur se pose inévitablement, restera sans réponse. Ainsi, le tour de force de Pedro Cesarino est d’avoir su écrire un récit vraisemblable à partir de son expérience d’anthropologue, un récit qui est aussi un roman à part entière, avec sa part irréductible de mystère.