Depuis que le « roman américain » – les guillemets sont de rigueur – a été érigé en étalon-or de la modernité romanesque dans les années 1930, la fascination des écrivains français pour leurs pairs d’outre-Atlantique n’a jamais faibli. Dans Romans américains, Christine Montalbetti met en scène, avec plus de malice que de naïveté, ce fantasme du devenir-américain des écrivains français dans trois brefs romans censément écrits par des romanciers d’outre-Atlantique, personnages d’un précédent roman : Journée américaine.

Christine Montalbetti, Romans américains. P.O.L, 432 p., 17 €

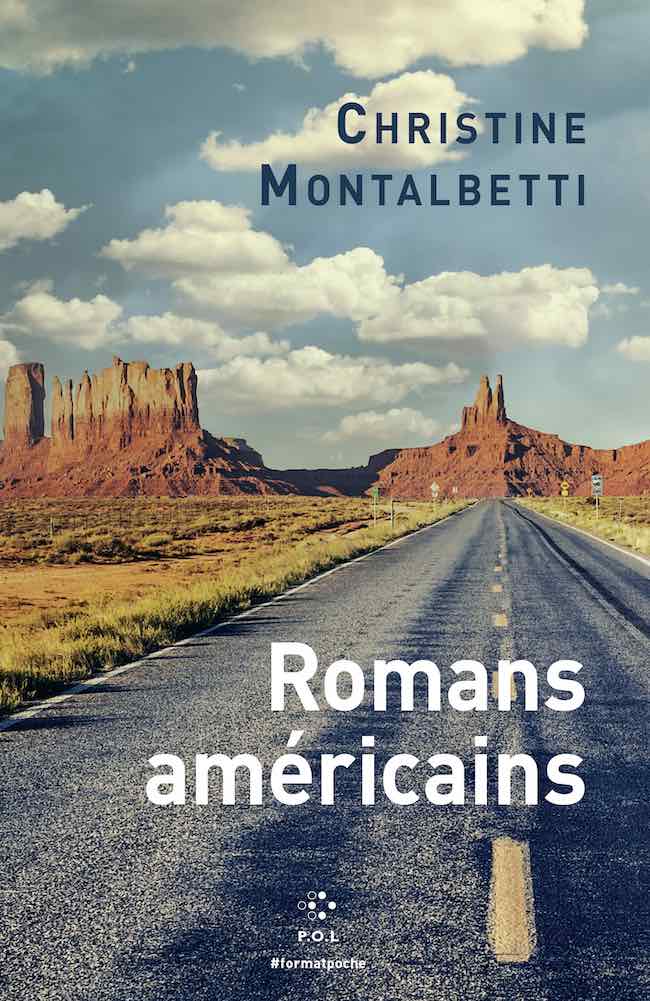

Sur la couverture, une route bitumée rectiligne. Ciel immense. En ligne de mire : les mesas déchirées de Monument Valley. La photographie fait surgir d’emblée dans l’esprit du lecteur un imaginaire de l’Amérique (plus exactement des États-Unis) composé de plusieurs strates. L’imaginaire des grands espaces, d’abord, façonné par le cinéma et les westerns de John Ford, mais aussi, bien sûr, par la littérature. Imaginaire de la route, ensuite, de la conquête de l’Ouest au road movie, en passant par Jack Kerouac. Dans Dialogues (1977), Gilles Deleuze opposait le roman américain au roman français, l’herbe à la racine, les toujours mouvants qui n’hésitent pas à passer la ligne d’horizon et les écrivains français qui « ne savent pas percer […]. Ils aiment trop les racines, les arbres, le cadastre, les points d’arborescence, les propriétés ». La partition deleuzienne a, pour ainsi dire, infusé l’inconscient du roman français qui a développé une sorte de complexe provincial à l’égard du roman américain, ce que mettait brillamment en scène La disparition de Jim Sullivan de Tanguy Viel.

En Californie © Jean-Luc Bertini

Toutefois, le caractère iconique de la couverture de Romans américains convoque un imaginaire qui concerne moins le matériau romanesque que le geste créateur lui-même. En effet, on ne trouvera ni wilderness ni road novel dans le nouvel ouvrage de Christine Montalbetti qui a revêtu, en pleine période de confinement – manière pour le moins originale de s’évader et de sortir de sa peau –, la défroque du romancier made in USA. Du romancier et non de la romancière, tant il est vrai que la mythologie du grand écrivain américain est, depuis son élaboration par la critique française, essentiellement masculine (pour ne pas dire viriliste) : homme d’action, dur à cuire, qui ne rechigne pas au coup de poing (y compris dans la figure des lecteurs), baroudeur ayant exercé mille métiers, etc. L’écrivain américain aurait vécu avant d’écrire, à l’opposé de l’écrivain français, soupçonné d’intellectualisme.

Dans le premier roman, Ce qui s’est réellement passé à Stonebridge, signé Donovan Gallagher, un écrivain en panne d’inspiration s’installe dans une petite ville de la côte Ouest, scrute les faits et gestes de ses habitants, en quête d’un fait divers qui puisse nourrir son œuvre – roman réaliste inspiré de la grande tradition américaine ou bien avatar du New Journalism et de la non-fiction ? Mais rien ne bouge ni n’advient, tous les habitants semblant figés dans leur petite vie tranquille. Le personnage-romancier se trouve alors contraint de spéculer sur ces existences sans histoire(s), de fabriquer du mystère, mais un mystère qui ne cesse d’avorter, ne trouvant jamais à s’infirmer ou à se confirmer. Le dénouement, certes prévisible, n’en demeure pas moins réjouissant.

Le deuxième roman, de la prétendue plume de Tom Lee Mulligan, ami du premier auteur fictif, est aussi un roman de l’écriture. On entre, pour ainsi dire, dans la cuisine de Bryan, aspirant-écrivain qui entend puiser dans sa vie le matériau qui lui servira à écrire son roman. Il se base, pour cela, sur les conseils d’un auteur de ses amis, Richard Price, plus expérimenté que lui. Mais ce dernier semble jouer un double jeu auprès de l’amoureuse de Bryan, Carol. Quant au narrateur, il papillonne quelque peu, séduit par Lisa. Il n’y a dans ce roman-là pas davantage de péripéties que dans le précédent. Le moindre non-événement est l’objet de gloses pseudo-existentielles. On trouvera en annexe la liste des conseils de Price augmentée des propres recommandations du narrateur.

Le troisième et dernier roman, le plus élaboré, le moins « débutant » pourrait-on dire, est également attribué à T. L. Mulligan. Runnaway Bay se déroule dans une petite bourgade éteinte du Texas. Ce roman, le plus réussi des trois, est une mise en œuvre des conseils prodigués à la fin du deuxième roman, où l’essentiel s’écrit au conditionnel, c’est-à-dire dans les vies possibles, passées ou à venir.

Que pensera alors le lecteur de ces trois romans « à l’américaine », dépourvus ou presque de péripéties mais qui distillent volontiers « un genre de petite philosophie » à travers des maximes et considérations sur l’existence ? Il songera sans doute qu’il a affaire à des pastiches de « romans américains », et il n’est pas impossible que, travaillé par l’idée qu’il est en train de lire de faux romans, il éprouve quelque réticence à se laisser aller à une lecture au premier degré. Mais, plutôt que d’y voir de faux romans, peut-être faut-il considérer les trois textes présentés ici comme de vrais romans écrits par de faux auteurs. En attribuant la paternité de ces romans aux personnages de Journée américaine, Christine Montalbetti démultiplie les strates fictionnelles, d’autant plus qu’à ce jeu de marionnettiste elle superpose un autre geste, tout aussi fascinant, qui fait de Romans américains une pseudo-traduction de l’américain. Non seulement ce déplacement permet à l’autrice d’approfondir son propre rapport idiosyncrasique au roman américain, mais il témoigne, plus largement, de la prégnance de la littérature américaine et de l’Amérique elle-même dans l’horizon imaginatif des écrivains français, au-delà de la seule littérature commerciale.