Simple comme l’art, Peter Brook, né le 21 mars 1925, est parti à pas de loup le 2 juillet 2022 après avoir transformé durablement la scène théâtrale en Angleterre puis en France. Ceux qui n’avaient pu faire le voyage jusqu’à Londres en 1964 pour assister à son révolutionnaire Marat-Sade ont dû attendre la version filmée pour voir Charlotte Corday fouetter Marat de sa longue chevelure, et découvrir alors une façon toute neuve de traiter le vrai au théâtre, y compris la vérité historique. Sans ors ni velours, les aliénés de Charenton tendaient le miroir à la folie furieuse des hommes politiques.

À l’époque, Brook vient de lancer une « saison de la cruauté », qui entend explorer les principes dramaturgiques d’Antonin Artaud et son programme de mise en transe. Mais il ne déclare pas la guerre aux poètes morts : ce qu’il veut détruire, c’est le « deadly theatre », mortel car conventionnel, et destiné à un public de bourgeois somnolents trop bien nourris. Le spectacle suivant, US, en pleine guerre du Vietnam, désigne à la fois les États-Unis et leurs complices passifs, nous autres. Le papillon qu’on fait brûler sur scène est-il un vrai vivant, un faux ? La question occupe alors une bonne part des articles de presse.

Couverture de l’édition de 2018 de « The Empty Space » © Penguin Books

Le tournant a commencé par un King Lear nourri de Beckett et de Jan Kott, une farce amère où s’étalait l’absurdité de la condition humaine. À l’instar de son personnage, magistralement interprété par Paul Scofield, Brook renverse les tables : avec son escouade de chevaliers, le vieux roi tyrannique saccage l’univers rangé de ses filles et fournit un mobile inédit à leur ressentiment. Non content de prendre le contrepied de l’interprétation courante, Brook se débarrasse de l’encombrant dispositif de rigueur, supprime la rampe et le quatrième mur, rompant avec le théâtre illusionniste. À l’issue d’un cycle de conférences dans des universités anglaises, il publie The Empty Space, qui ne rencontre alors qu’un succès mitigé mais qu’on enseigne aujourd’hui comme le texte séminal du théâtre moderne. Lear deviendra un film, le plus sombre de son œuvre cinématographique, qu’il part tourner en noir et blanc au nord du Jutland.

En juin 1967, Brook est à Caen pour trois jours de débat intense, un colloque sur le thème « Le théâtre et après » organisé par Antoine Vitez autour d’un festival du Living Theatre : les metteurs en scène, universitaires et critiques présents s’étripent à coups d’Artaud, Craig, Brecht, Grotowski, Meyerhold, Gurdjieff, Freud ; ils s’entendent au moins sur un point : il faut faire éclater le cadre de la salle. L’année suivante, Jean-Louis Barrault invite Brook à un atelier international d’échange culturel. « La France s’ennuie », diagnostique Pierre Viansson-Ponté dans Le Monde du 15 mars 1968, mais « les Français ont souvent montré qu’ils aimaient le changement pour le changement, quoi qu’il puisse leur en coûter ». Nanterre va s’en charger dans les jours qui suivent. Côté anglais, ça commence déjà à bouger. Saved, la pièce d’Edward Bond où deux adolescents désœuvrés lapident un bébé dans un parc londonien, provoque un scandale qui aboutit à l’abolition de la censure.

Quand Peter Brook a pris la direction de la Royal Shakespeare Company avec Peter Hall, il n’en était pas à ses débuts. À Covent Garden, à Broadway, au Memorial Theatre de Stratford, il a déjà montré l’éventail de ses goûts, de la comédie musicale à la tragédie antique, servis par des acteurs célèbres ou inconnus. Les jeunes gens en colère qui commencent à sortir de la cuisine ne semblent guère l’attirer. Son choix d’auteurs français paraît aujourd’hui plutôt conservateur : Cocteau, Anouilh, Sartre, André Roussin, mais aussi Jean Genet, dont il crée Le balcon. En Amérique, il choisit Tennessee Williams, Truman Capote, Arthur Miller. Les créations les plus mémorables de ses débuts proposent des œuvres rarement jouées du répertoire élisabéthain, un Titus Andronicus interprété par Laurence Olivier et Vivien Leigh, d’une cruauté stylisée par des rubans rouges figurant les flots de sang répandus au cours de l’action ; King John, sa seule incursion dans l’univers des chroniques anglaises ; Measure for Measure avec John Gielgud, qui joue également Pierre dans Venice Preserved, face à Paul Scofield dans le rôle de Javier.

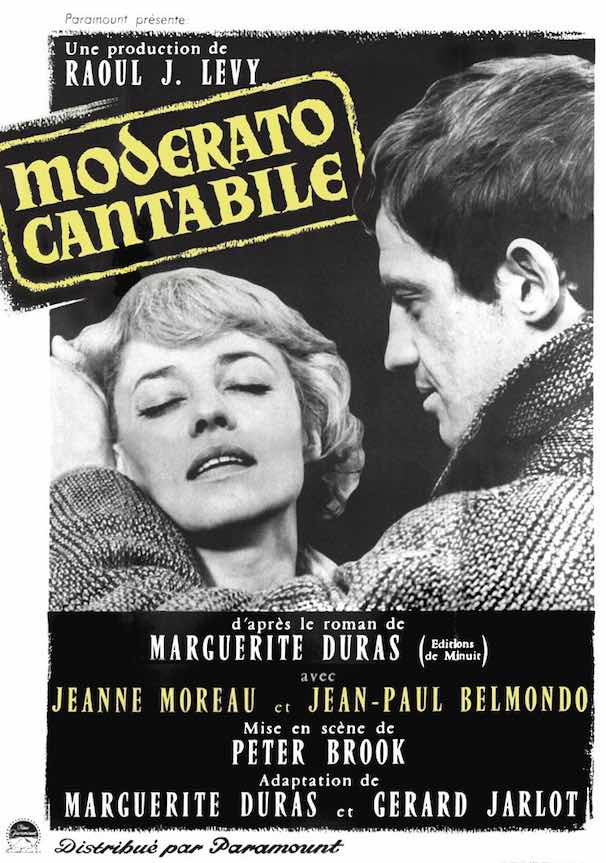

Éclectique, il monte aussi l’Œdipe de Sénèque, The Beggars’ Opera, Salomé dans une scénographie de Dalí, Irma la Douce. Tourne des films, Moderato cantabile avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo ; The Lord of the Flies (Sa Majesté des mouches), où des enfants livrés à eux-mêmes sur une île déserte rejouent en accéléré l’histoire meurtrière de l’humanité. Il attire l’attention du critique de The Observer, Kenneth Tynan, qui suit ses travaux d’un œil attentif et leur accorde en général des encouragements. Le redoutable Tynan lui trouve entre autres une qualité qui ne s’apprend pas : un flair à toute épreuve.

Affiche de « Moderato Cantabile » (1960)

Avec la Royal Shakespeare Company, pendant huit ans, Brook dirige en alternance des œuvres du canon et des créations contemporaines, la plupart couronnées de succès. A Midsummer Night’s Dream, nettoyé de ses associations romantiques, sans effet illusionniste ni autre magie que la prouesse des acteurs, marque le sommet de sa carrière anglaise. Comme s’il tournait la page, c’est alors qu’il prend ses quartiers à Paris et crée avec Micheline Rozan le Centre international de recherche théâtrale, rejoint par des acteurs de divers pays. Ensemble, ils voyagent, jouent et improvisent dans des villages tribaux, des camps de réfugiés, en plein désert, sur les ruines de Persépolis. Orghast, au festival de Shiraz, raconte le mythe de Prométhée dans une langue inventée par Ted Hugues à partir de plusieurs langues anciennes, l’orghast, qui vise à retrouver la racine commune des mots et de la musique, non pour ressusciter une culture enfouie mais pour en extraire la force dramatique. C’est en orghast que le roi de comédie de Hamlet déclamera plus tard les malheurs d’Hécube.

Après trois années d’expérimentation, de maturation du groupe, Brook investit les Bouffes du Nord, un théâtre à l’italienne décrépit, mais surtout un « espace caméléon » capable d’évoluer à chaque spectacle, qu’il va ouvrir jusqu’aux cintres. Lors d’un entretien télévisé avec Richard Marienstras au milieu des décombres, il évoque le rôle du parterre élisabéthain qu’il compare à une place publique, un espace dont l’identité se renouvelle à chaque changement de scène [1]. C’est Shakespeare qui fera l’ouverture. Shakespeare ne donne pas de leçons, il autorise un nombre illimité d’interprétations, qui font éprouver les ambiguïtés du monde réel. À charge pour le metteur en scène de ne pas imposer sa propre vision. La dramaturgie élisabéthaine, l’ordre intimé aux spectateurs de « rapiécer nos imperfections par vos pensées », lui sont une source de liberté, non un modèle à suivre au pied de la lettre. Son théâtre doit s’adresser à tous les âges, être à la fois intellectuel, politique, divertissant, populaire, expérimental, marier le sordide et le sacré, mêler le vieux au neuf, afin d’établir chaque fois un lien vivant avec le public, lui faire vivre un réel moment de communauté. Vaste programme, qu’il parviendra souvent à remplir. Mes étudiants picards ne risquent pas d’oublier ce Oh ! les beaux jours porté par la voix envoûtante de Natasha Parry, ni surtout la conférence impromptue sur Beckett que leur a offerte Brook au bar de la Maison de la Culture après le spectacle.

Les moyens financiers et la liberté qu’on lui offre à Paris suscitent l’envie outre-Manche, parfois les reproches. Timon d’Athènes est créé en association avec la troupe de Jean-Pierre Vincent. L’union ne va pas sans dommages, certains rescapés du TNS l’accusant de tout faire pour les pousser au départ. Brook n’élevait jamais la voix mais pouvait crucifier d’un mot ou d’un regard bleu d’acier toute forme d’autosatisfaction. Pour son témoin assidu, Georges Banu, Brook est l’homme qui murmure à l’oreille des acteurs : « Liberté assumée et dirigisme dissimulé [2] ! » François Marthouret, Bruce Myers, Maurice Bénichou (Timon, Alcibiade, Flavius) poursuivront l’expérience. Les répétions et les ateliers de traduction s’évertuent à rendre chaque vers limpide, à saisir la pensée par la rapidité du mouvement. Ces travaux intéressent le CNRS qui leur fait une large place dans un volume des Voies de la création théâtrale, suivi plus tard d’un tome entier sur son œuvre, qui n’en est encore qu’à la moitié du parcours [3].

Comme naguère à Londres et à Stratford, Shakespeare, traduit par Jean-Claude Carrière, alterne avec un large éventail d’œuvres inédites ou peu connues, parfois reprises en films, et d’opéras – La tragédie de Carmen, sur une partition réduite et réagencée par Marius Constant, Une flûte enchantée, façon de souligner modestement qu’elle n’est qu’une ébauche et de garder les coudées franches avec Mozart. Ses sources d’inspiration sont multiples. La Conférence des oiseaux est tirée d’un poème persan du XIIe siècle, Le Mahabharata d’une épopée sanscrite. Les Iks, d’après The Mountain People de l’ethnologue Colin Turnbull, montre la détérioration physique et morale d’une tribu nomade à la frontière de l’Ouganda quand la création d’un parc national sur leur terrain de chasse les prive de leurs ressources. Qui est là ? réfléchit Hamlet et l’univers du théâtre à l’aide d’auteurs évoqués à Caen ou salués dans ses Rencontres avec des hommes remarquables : que fait-on sur un plateau, question posée ici par Horatio au spectre du roi défunt. L’homme qui, d’après l’ouvrage du neurologue Oliver Sacks, explore les méandres du cerveau humain.

Pour Le Mahabharata, Brook refuse la Cour des papes, trop chargée d’histoire, et se met en quête d’un lieu vierge de tout passé culturel et artistique pour y raconter en neuf heures les premiers temps du monde. Ses incursions dans diverses cultures l’exposent cependant à des réactions critiques hostiles qui l’accusent de déformer et d’appauvrir les œuvres en les sortant de leur contexte. Lui ne recherche pas la pureté ni l’homogénéité mais l’expression humaine vivante, le chant naturel. La variété des costumes, du pourpoint élisabéthain à la redingote militaire, étire le temps jusqu’au présent comme une longue-vue.

Aux Bouffes du Nord, pour saluer l’an 2000, Brook poursuit la réflexion de Qui est là ? avec un Hamlet très aminci, concentré sur le personnage principal – une erreur, reconnaîtra-t-il par la suite, car c’est le contexte de la cour qui fait évoluer le prince du Danemark. Une version de chambre, visant à montrer l’universalité de la fable, à la manière d’une tragédie grecque. En V.O., parce que « la vie de la pièce est contenue dans les mots de Shakespeare. Leur sonorité est essentielle à la structure de la pièce [4] ». Telle une ouverture musicale, les mots « rayonnants » annoncent la direction que va prendre l’intrigue et la filent en écho comme une longue métaphore. À noter que Brook ne s’était guère soucié jusque-là des sonorités du français, avouant préférer la musique qui vibre entre les mots anglais à la volonté de précision du français. Sa Tempête était un pur chef-d’œuvre, si l’on se résignait à perdre la moitié d’un texte altéré par les dictions étrangères, s’est empressé de souligner son ami Peter Stein. Brook, lui, se moquait gentiment de Stein, qui ne pouvait rien faire avant d’avoir tout lu sur le sujet, et que cet excès de lecture paralysait [5].

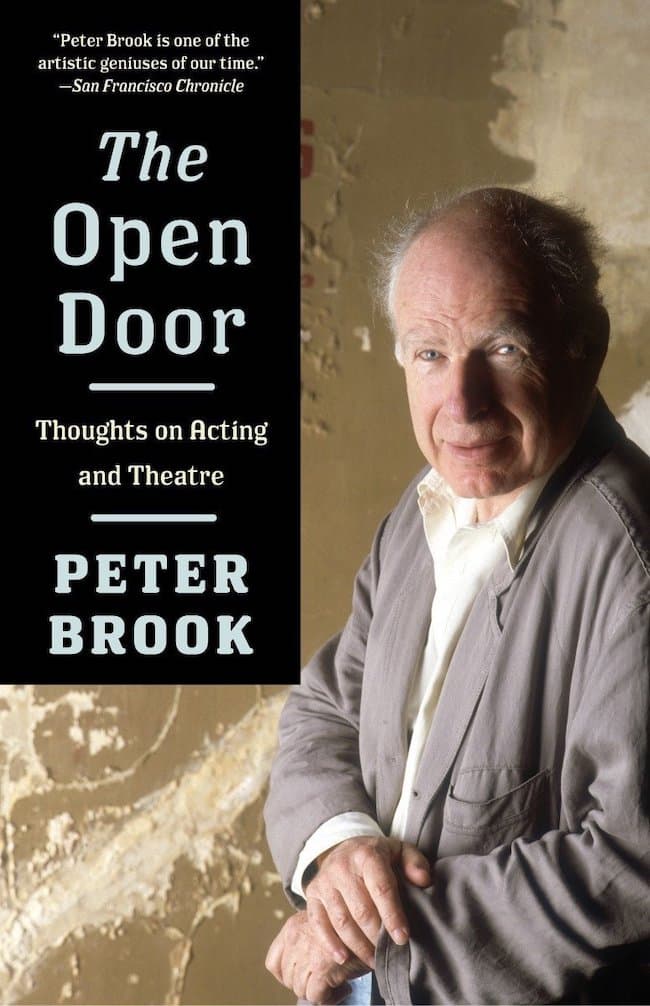

Couverture de « The Open Door » (édition de 2005) © Anchor

L’ancien étudiant d’Oxford affichait volontiers son peu d’intérêt pour les ouvrages académiques, allant jusqu’à affirmer qu’il n’avait pas lu plus de trois livres sur Shakespeare. Pour qu’il y ait théâtre, écrivait-il dans The Empty Space, il suffit qu’un homme traverse la scène et qu’un autre le regarde. Craig le premier lui a appris qu’on pouvait remplacer l’extravagance des décors par le recours à la suggestion. Le dénuement recherché n’a rien de pauvre ni de terne, paré d’étoffes chatoyantes, de sauts d’humour qui mettent le public en complicité. Ubu transi jette en l’air des poignées de confettis sortis de sa poche, frissonne et fait frissonner les spectateurs sous des retombées intangibles de neige fondue. L’esprit dérangé de L’homme qui prend un stylo-bille pour une ambulance, et, si on lui met son capuchon, une ambulance rouge. D’un spectacle à l’autre, l’imagination est sollicitée par un décor réduit à quelques accessoires, un tapis de conteur, et ces bâtons de bambou qui créent une architecture mouvante sous les éclairages subtils de Jean Kalman.

Alors que nombre de disciples moins doués pratiqueront vertueusement le « colour-blind casting » (la distribution en aveugle), sa préférence pour le « colour-rich casting » a ouvert la voie. Son Caliban incarnait un petit Blanc aigri qui avait pris possession d’une île située quelque part entre l’Afrique de Sotigui Kouyaté et le Japon de Yoshi Oida. Ariel asservi, interprété par Bakary Sangaré, donnait sa pleine vigueur au plaidoyer de l’esprit aspirant à être libre. Pas de messages ouvertement politiques, mais une attention constante à la diversité des expériences humaines sous des régimes d’oppression. Que se passerait-il si le Christ revenait sur terre et choisissait l’Afrique du Sud ? interrogeait Woza Albert ! Comme Jésus ne parle pas l’afrikaans et qu’il a de mauvaises fréquentations, il irait droit en prison, serait exécuté, et ressusciterait le troisième jour avec les héros de la résistance à l’apartheid.

En 1999, les Bouffes proposent deux autres œuvres sud-africaines : dans Le costume, une jeune femme se meurt, rongée par la présence du vêtement de son amant enfui, que son époux maintient chez eux comme une arme de vengeance ; dans The Island d’Athol Fugard, écrite et représentée à Londres alors que Nelson Mandela était emprisonné à Robben Island, les prisonniers jouent l’Antigone de Sophocle. Vingt ans plus tard, The Prisoner, salué par les admirateurs fidèles de Brook comme un concentré de sa recherche, ouvre des ateliers de réflexion en France et à l’étranger sur les crimes passibles de prison, les décisions de justice, les condamnés, la vie carcérale. Dans une contrée lointaine, un homme raconte à un voyageur le crime atroce qu’a commis son neveu contre sa famille : était-ce un libre choix ? un geste justifié ? un acte de démence ? Qui a décidé de son sort ? Il purge sa peine devant la prison au lieu de s’enfuir. Cherche-t-il la rédemption ?

Why ?, dernière question et dernière mise en scène, rend hommage à Craig, Stanislavski, Meyerhold, qui ont changé le théâtre, mais interroge aussi la destinée tragique de Meyerhold et celle de sa femme, Zinaïda Reich. Pourquoi a-t-il été exécuté par Staline, pourquoi a-t-il cru jusqu’au bout que la révolution soviétique promettait le salut ? Cet artiste qui dit « mot pour mot ce que j’aurais dit moi-même » incarne aux yeux de Brook à la fois la force, le danger et la vulnérabilité du théâtre. À la question ultime de son interlocuteur : « Pourquoi faire du théâtre ? », il confirme l’engagement de toute son œuvre : « Quand une représentation est réussie, il y a un silence, un instant de suspension magique avant les applaudissements. C’est le signe qu’il s’est passé quelque chose. On sent alors que le spectateur rentrera marqué par ce qu’il a vécu [6]. »

Par ordre chronologique, les mises en scène citées :

1945 King John de Shakespeare, Birmingham Repertory Theatre

1946 Love’s Labours Lost, Memorial Theatre, Stratford

1949 Salomé de Richard Strauss, Covent Garden

1951 Measure for Measure, Phenix Theatre

1953 Venice Preserved de Thomas Otway, Stratford

1952 The Beggar’s Opera, film avec Laurence Olivier

1955 Titus Andronicus, Stratford, et à l’Odéon, Théâtre des Nations (1957)

1958 Irma la Douce, Lyric Theatre, West End, puis Broadway (1960-1961)

1960 Le balcon de Jean Genet, avec Marie Bell, théâtre du Gymnase

1960 Moderato cantabile, film d’après le roman de Marguerite Duras

1962 King Lear, RSC, Stratford, (Odéon, Théâtre des Nations, 1963 ; film, 1971)

1963 The Lord of the Flies, film d’après le roman de William Golding

1964 The Theatre of Cruelty Season, dir. Peter Brook et Charles Marowitz, LAMDA Theatre Club, Londres

1964 The Persecution and Assassination of Marat as performed by the inmates of the Asylum of Charenton under the direction of the marquis de Sade, de Peter Weiss, Stratford

1966 US, création collective, Londres

1970 A Midsummer Night’s Dream, RSC, Stratford

1971 Orghast, de Ted Hugues, Persépolis

1974 Timon d’Athènes, Bouffes du Nord

1975 Les Iks, d’après The Mountain People de Colin Turnbull

1977 Ubu aux Bouffes, d’après Ubu roi et Ubu enchaîné d’Alfred Jarry

1979 Meetings with Remarkable Men, film d’après Georges Gurdjieff

1980 La Conférence des oiseaux, de Farid Al-din Attar

1981 La cerisaie, de Tchekhov, avec Natasha Parry, Michel Piccoli, Niels Arestrup (film, 1983)

1981 La tragédie de Carmen, de Bizet, revue par Marius Constant (film, 1982)

1985 Le Mahabharata, carrière de Boulbon puis Bouffes du Nord (film, 1989)

1989 Woza Albert ! de Percy Mtwa, Mbongeni Ngema, Barney Simon

1990 La Tempête

1992 L’homme qui, d’après Oliver Sacks, L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau

1995 Oh ! les beaux jours, de Samuel Beckett

1996 Qui est là ? textes de Shakespeare, Artaud, Brecht, Meyerhold, Craig, Stanislavski…

1999 The Island, d’Athol Fugard (1973, Royal Court, Londres)

1999 Le costume, d’après The Suit, une nouvelle de Can Themba

2000 Hamlet en anglais, avec Adrian Lester (film TV, 2002)

2003 Hamlet en français, avec William Nadylam

2010 Une flûte enchantée, d’après Mozart

2018 The Prisoner, de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne

2019 Why ? de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne.

-

« Shakespeare et Peter Brook », réalisation d’Isidro Romero pour l’ORTF, INA, 8 juin 1975.

-

Les Récits d’Horatio : Portraits et aveux des maîtres du théâtre européen, Actes Sud, 2021, p. 76.

-

William Shakespeare ; Timon d’Athènes. Théâtre du soleil. John Arden. Becket, vol. V, dir. Jean Jacquot et Denis Bablet, Éditions du CNRS, 1977. Brook, vol. XIII, dir. Georges Banu, 1985.

-

Peter Brook, interview par Marion Thébaud, Le Figaro, 29 sept. 2000.

-

Gerhard Stadelmaier, « Das Ballett der Königsdiener – Peter Brook und Peter Stein », Frankfurter Allgemeine, 13 nov. 1990.

-

Entretien avec Alexandre Demidoff, Le Temps, 27 sept. 2020.