Dire que les animaux nous sont proches n’est pas dire qu’ils sont comme nous. Or ce « comme » porte en lui toute la déclinaison, toute l’ouverture des mondes de la fiction et de l’imaginaire, ces pourvoyeurs délicats d’altérité et de ressemblance, ces nuanciers subtils du semblable et du dissemblable. Avec son bouleversant Bestiaire (paru au Portugal pour la première fois en 1940), Miguel Torga (1907-1995) se propose d’explorer l’amplitude immense de ce « comme », qui participe à la mise en scène dialogique magistrale de la frontière (ou de son absence) entre humain et animal (« solidarité du berceau, ombilicale et cosmique », écrit significativement Miguel Torga dans sa « Préface au lecteur »).

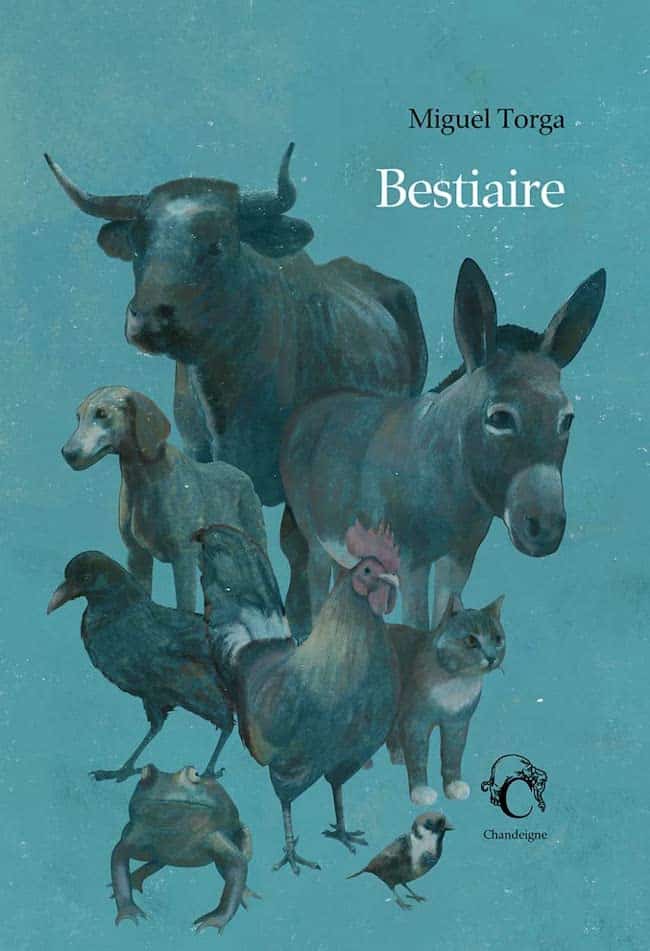

Miguel Torga, Bestiaire. Trad. du portugais par Claire Cayron. Chandeigne, 300 p., 19 €

Et si, d’emblée, semblent nous indiquer les souterrains parages du livre de Miguel Torga, on adoptait par l’imagination le point de vue des bêtes ? Et si, pari extrêmement audacieux de cet ouvrage divisé, scandé, irrigué en quatorze nouvelles, les mettre en scène autant qu’en paroles pouvait avoir à nous dire quelque chose, non seulement sur nous, abrupts humains auto-déclarés, mais sur ce qu’eux-mêmes peuvent éprouver (retournant ainsi une phrase clé du livre selon laquelle : « Les gens ne savent rien de leurs semblables. Chacun de nous est une énigme, qui la plupart du temps n’est jamais déchiffrée ») ?

De Nero le chien à Mago le chat, de Morgado le mulet à Bambo le crapaud, de Cega-Rega la cigale à Vicente le corbeau, en passant par quelques autres, Torga nous plonge dans les méandres de sentiments dont nous nous pensions sans doute abusivement les uniques dépositaires : peur de la vieillesse, du confort d’un quotidien illusoire, méditations sur la trahison, la cruauté, l’orgueil, la douceur, la détresse, la foi, l’abandon, la mélancolie… Anthropomorphisme irréductible, diront les uns ? Plutôt tentative d’imagination des mondes et des représentations animales au moyen de notre « vivance » commune. Si, d’aventure, on accepte ce déplacement peu cartésien du siège des émotions, Nero, Bambo ou Cega-Rega nous deviennent à ce point familiers que nous semblons parler avec eux, vivre avec eux, mourir avec eux, périr assassinés avec eux, comme si nous étions eux – pris à rebours et au piège vertigineux d’une animalisation muée en identification.

Le passage à l’animal n’est peut-être rien d’autre qu’une simple passation de noms propres. Dans les nouvelles d’orfèvre de Torga, se métamorphoser devient une affaire d’onomastique. L’animal que donc je nomme, qui donc me nomme. Les histoires particulières peuvent alors commencer leur lent ou brusque détour, à leur rythme presque sans âge, s’universalisant à chaque page, en un chagrin communicatif (à travers l’agonie du chien Nero ou l’épisode du mulet Morgado dévoré par les loups) ou en une poésie douce comme un chant d’aube (grâce à la cigale-cantatrice Cega-Rega ou au père Arruda, mystiquement émerveillé et transformé par Bambo le crapaud, animal traditionnellement honni et maudit, qui se trouve là complètement réévalué).

Statut de Miguel Torga à Oeiras (2015) © CC2.0/Vitor Oliveira

Les règnes ne se font plus face, mais croisent leurs pénombres et leurs possibles. Tel coq roule des yeux de matamore quand le senhor Nicolau, entomologiste par passion, finit dans une petite boîte exactement comme ses, croit-il, créatures. On est pris par ce que l’on croit rejoindre et l’on reste prisonnier de ce que l’on s’imagine quitter (une forme, une folie, un mirage, un amour). À croire que Torga s’est réincarné, depuis sa disparition, non pas tant en livre que l’on feuillette, qu’en Renart chroniqueur, dont le Roman serait moins dédié à ses ruses ou à celles de ses congénères qu’au récit de leurs vies fourmillantes, sans distinction de genre et sans différenciation biologique. Nous sommes bien, dès lors, avec lui, par lui, à la recherche d’un temps retrouvé, celui où cent existences à plumes et en parade, à poils longs et courts, ventriloquent leurs vies plurielles, non plus anonymes, mais sœurs en/de récitations – le poète tout proche, ce « frère qui savait aussi que chanter c’était croire en la vie et vaincre la mort ».

Bestiaire n’est pas dénué de tragique (réalisme, humour féroce et satire sociale obligent, le Portugal du temps présentait un visage rien moins qu’idyllique…), où l’antique adage « l’homme est un loup pour l’homme », dont les termes mêmes pourraient s’inverser, se trouve prendre des résonances inédites. Il ne manque pas non plus de très basse et consternante politicaillerie animalo-humaine que Torga rend et démasque comme personne. Mais le nouvelliste va plus loin encore dans son fabuleux et tout métaphysique dernier texte, « Vicente », où les animaux finissent par triompher, en une apothéose hugolienne, du vouloir divin par l’intermédiaire d’un corbeau noir, insubordonné ultime tel un Prométhée d’une nouvelle espèce, emportant la liberté du monde sur ses ailes : « le Seigneur […] ne pouvait plus que se rendre, devant la transcendante irréductibilité de sa créature ». La plus grande réussite de cet incontestable chef-d’œuvre consiste, en définitive, à nous peindre le tableau ébloui, auréolé de tendresse et de Bible malicieuse, d’un univers à la conquête de ses voix les plus diverses et d’incarnations aussi protéiformes qu’in(dé)finies.