Dis-moi comment tu nages… Faute de pouvoir le demander à lord Byron ou à Algernon Swinburne, grands nageurs et poètes du XIXe siècle, Marc Porée imagine à partir de leurs œuvres le sens qu’avait pris pour eux la passion de la natation.

Dis-moi comment tu nages… Faute de pouvoir le demander à lord Byron ou à Algernon Swinburne, grands nageurs et poètes du XIXe siècle, Marc Porée imagine à partir de leurs œuvres le sens qu’avait pris pour eux la passion de la natation.

Dis-moi comment tu nages, et je te dirai quel poète tu fais. C’est vrai, par exemple, de lord Byron (1788-1824) et d’Algernon Charles Swinburne (1837-1909). En nageant, le premier cherchait la gloire qui s’attache à un exploit physique, lequel aura fourni en retour la matière d’un storytelling des plus insistants. Le second entre dans l’histoire littéraire française à la faveur d’une quasi-noyade, à Étretat, où le jeune Guy de Maupassant assiste à son sauvetage improbable. Ne répugnant ni au scandale ni à la débauche, prolongeant en cela l’héritage de Byron, Swinburne finit par rentrer dans le rang – mais sans jamais renoncer à la nage, art décidément « majeur ».

Le romantisme anglais se raconte communément depuis la terre ferme, ou à partir des cimes montagneuses, dans le Lake District ou, de préférence, au cœur des Alpes. L’ascension, le panorama, le vertige, en sont les modalités de choix. Sait-on seulement qu’il existe un autre romantisme, liquide celui-là [1] ? On songe à l’épisode de la barque volée, au cœur du Prélude wordsworthien, qui aura durablement marqué Yves Bonnefoy, ou bien à l’inquiétante circumnavigation du Vieux Marin de S. T. Coleridge. L’un et l’autre nagent, le premier dans son Lake District natal, le second à Ramsgate où il est adepte des bains thérapeutiques, tout au long d’une « saison » qu’il prolonge jusqu’au mois de décembre, profitant à plein des débuts triomphants du tourisme balnéaire. Mais aucun n’« écrit-nage », ou ne « nagécrit » comme Byron.

« The Bathing Place at Ramsgate » de Benjamin West (vers 1788) © Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection/Domaine public

Avec ce dernier, la nage entre véritablement en écriture. La raison en est le pied bot de Byron. Sur le plancher des vaches, Byron le séducteur perd ses moyens. La danse, entre toutes les activités mondaines, lui est interdite. Alors qu’en eau libre, l’athlète (il fut boxeur amateur, cavalier émérite, de même qu’il joua au cricket pour son école) renait de ses cendres. L’infirmité n’est alors plus de mise ; littéralement, elle disparait quand Byron se déshabille, ôtant en tout dernier lieu le lourd appareillage dans lequel est sanglé son pied bot et qui le met à la torture. Délesté de son disgracieux appendice, le corps de Byron peut alors à nouveau « prendre la parole » (Paul Rudi). Ce qu’il fait en fendant les eaux, en surfant sur les vagues, en renouant avec les délices de la fluidité. Plus rien ne pèse, tout glisse. Nager, c’est la liberté retrouvée, ce sont les épousailles avec l’eau mais hors des liens du mariage, c’est l’oubli de sa condition de rampant. Ses lauriers les plus verts, Byron les conquiert : il nage pour relever des défis et s’inscrire dans l’Histoire.

Le 3 mai 1810, Byron traverse l’Hellespont à la nage, depuis la rive européenne, pour rejoindre Abydos, sur la côte asiatique. En une heure et dix minutes, il se fait l’égal de Léandre. Un poème, « Written After Swimming from Sestos to Abydos », ainsi que des dizaines de lettres immortalisent aussitôt le parallèle avec l’Antiquité. Byron n’ignore bien sûr pas l’issue fatale qu’aura connue le couple mythique formé par le jeune homme d’Abydos et la prêtresse d’Aphrodite, Héro, officiant depuis Sestos, sur la rive d’en face. Volontiers grivois, il laisse même planer le doute sur la capacité qu’aurait eue Léandre de « fonctionner » comme amant, au terme d’une traversée épuisante. Mais peu importe, l’Ancien faisait « ça » par amour, alors que c’est la gloire qui motive son alter ego moderne.

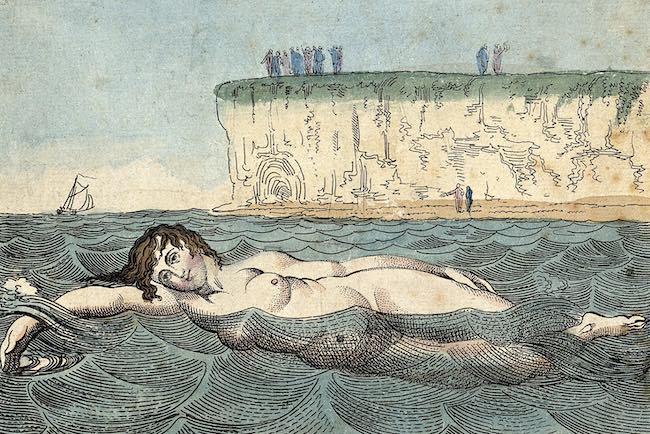

Tel ou tel exploit natatoire ne mérite la palme que si on en parle : c’est une pièce maitresse de « l’invention de la célébrité », selon la formule d’Antoine Lilti. Nager, trois heures et demie au Lido, deux dans les eaux du Tage, tout le temps qu’aura duré la crémation du corps de son ami P. B. Shelley sur la plage de Viareggio, c’est maintenir à flot la mer des histoires. La modalité reine de ses mises en scène ? Le mock-heroic, entre parodie et satire. Byron y donne libre cours à son péché mignon, l’autodérision. Un exemple entre mille. Un soir, à Venise, l’aventurier trébuche sur les marches de son palais en voulant monter à bord d’une gondole. Il tombe à l’eau, et remonte couvert d’algues marines. Sans se démonter, il se rend chez sa conquête du moment, où il débarque en mode « Triton » (!). Rapportant la scène, il associe nage et performance. « Si je croyais dans la transmigration de vos Hindous, je serais d’avis que, dans une phase antérieure de mon existence, j’ai été Merman ou que j’étais sur le point de le devenir dans une prochaine vie. » Merman, soit la version masculine de la mermaid, de la sirène. Sous ses dehors virilistes, la nage dévoile la part « amphibie » (gender fluid, dirions-nous aujourd’hui) en lui. Don Juan, chef-d’œuvre d’ironie auto-fictive, recycle l’Hellespont, plaisante sur le manque de profondeur de ses poèmes. Le nageur « modéré » – comprendre, évidemment, le contraire – se marre…

Semblant prendre exemple sur le sens de la provocation cher à Byron (poète qu’il dut promettre à sa mère de ne pas lire avant son entrée à l’université), Swinburne nait à la célébrité avec le scandale des Poems and Ballads (1866). Aux yeux de ses contemporains indignés, il apparait sous les traits d’un faune libidineux dont les après-midis baignés de soleil sont hantés par de furieuses envies de prédation contre nature. Portrait du poète en satyre sachant nager. C’est que Swinburne aura passé sa jeunesse semi-sauvage sur l’île de Wight, où ses parents ont une propriété, ainsi que sur les grèves du Northumberland, véritable « territoire du vide » à la Alain Corbin.

Il y était farouchement dans son élément – ce qu’expriment les pages les plus emportées de son roman inachevé, Lesbia Brandon. Adepte de la « nage violente », le mot est de Gaston Bachelard, il ne cesse d’y mettre en parallèle les coups de fouet administrés par un tuteur retors et les coups de butoir d’une mer déchainée, où chaque rouleau, chaque paquet d’embruns, infligent au corps et à ses membres le plaisir âcre et cruel d’une férule. Vague et verge y sont jumelles, et la nage s’y confronte à son envers. Herbert, l’aspirant nageur, ne maitrise rien ; en passe d’être fracassé, englouti, vaincu, la submersion-fustigation le guette. L’immersion dans une mer qui « caresse et flagelle » n’est du reste pas loin de contaminer tout son être. Ainsi, des yeux « bizarres » de son personnage, le romancier écrit qu’on « dirait de l’eau de mer traversée d’un rayon de soleil ». Sur fond d’inceste et d’homosexualité, la nage occupe le premier tiers du livre, où elle incarne avec fougue et éclat la composante complaisamment sadomasochiste d’un roman par ailleurs en manque d’intrigue : « Dans ce tonnerre qui noyait sa voix, ce vent qui le jetait bas, cette tempête d’écume neigeuse qui l’aveuglait et couvrait son visage de sel, le jeune garçon goûtait un plaisir complet. Le triomphe de ces épousailles laborieuses du vent et de la mer fouettait ses sens, faisait vibrer tous ses nerfs et l’exaltait follement. »

« Venus’s bathing. (Margate) » de Thomas Rowlandson (vers 1800) © CC4.0/Wellcome Collection

De même, sauvant les amples poèmes de sa dernière période, qu’un surcroit d’éloquence et de lyrisme menace d’engloutir, la nage tient lieu de bouée. Le nageur en fait un sujet majeur, en lisière de la métaphysique, avec « Off Shore », « The Lake of Gaube » et le canonique « A Swimmer’s Dream » (1889). Mobilisant des souvenirs vieux de près de quarante ans, ou perpétuant à un âge avancé les plaisirs roboratifs de la nage en mer du Nord, Swinburne modèle son ars poetica sur son sens de la nage (et inversement) : To sleep, to swim, and to dream for ever… Composé dans sa tête peu de temps avant qu’il ne se jette à l’eau, sous un pâle soleil de novembre anglais, out of pure delight in the sense of the sea (« par pure extase de sentir la mer et son sentiment »), ce vers iambique, il le couchera par écrit, ainsi que tous les autres, au sortir du (grand) bain. Il consacre, en des accents néo-hamlétiens, la trilogie du dormir, du nager et du rêver. Trinité lointainement sacrilège (la provocation a toujours de beaux restes chez Swinburne), quoique devenue ouvertement songeuse, objet de caresses, mais en rêve à présent. Quand fluidité rime avec passivité… La douceur des vers melliflueux et anesthésiants, plus du tout « violents », doit sans doute beaucoup à l’expérience limite de quasi-noyade vécue autrefois à Étretat.

Retournant sur la côte normande, sans doute en 1870, Swinburne se fait un devoir de nager par tous les temps, jusqu’au jour où, inconscient du danger, il est emporté par les courants circulant sous la porte d’Amont. Une barque de pêcheurs, sur laquelle Maupassant serait monté, le sauve in extremis. Les récits successifs que l’écrivain français donna de la scène, s’ils composent un tableau pour le moins haut en couleur de la tête énorme de Swinburne, juchée sur un corps d’enfant secoué de trépidations nerveuses, peinent à s’approcher de l’essentiel : l’attrait exercé par la dissolution sur le nageur en eaux contraires.

On pourrait extrapoler. Rappeler, par exemple, que l’usage métaphorique de l’infinitif swim, comme du participe présent swimming, s’intensifie dans la langue anglaise au XIXe siècle, avec les romantiques et les postromantiques. Ces derniers tirent de plus en plus le vocable du côté du vague, du flou, de la perte de repères, de l’évanouissement. De l’imprécis et de l’impair, osera-t-on. De ce qui flotte, grincera-t-on, un poil cynique. Quitte à nourrir les préventions nourries à l’endroit du romantisme – d’un certain romantisme – par les modernes, bien aidés en cela par les modernistes, tel T. S. Eliot qui n’eut pas de mots assez durs pour fustiger l’idéalisme soi-disant éthéré de Shelley et de Swinburne. Mais c’est oublier que la vraie ligne de partage des eaux passe entre flottement et flottaison. Flottaison, qui se dit en anglais « buoyancy », désigne, outre la flottabilité, un état d’allégresse vitale, de tonicité insubmersible. Buoyant, Byron et Swinburne le furent, c’est-à-dire que toujours ils surent rebondir, se transformer, nager en eaux profondes sans jamais craindre le vide et le néant au-dessous d’eux. Flotter, oui, en se laissant porter à la manière d’un ludion, ou d’un bouchon de liège. Oui, encore, si c’est pour ne surtout pas laisser de trace de son passage sur terre : « Here lies one whose name was writ in water » (épitaphe de John Keats, au cimetière anglais de Rome). Mais non, trois fois non, si l’expérience du sublime et du dessaisissement, dont les romantiques ont fait à juste titre leur marque de fabrique, débouche, à l’occasion, sur un verbiage pour le moins fumeux.

Qui ne voit, enfin, sur le fond comme sur la forme, que le flottement s’avère incompatible avec la précision dans le geste, la sûreté de mouvement, la maitrise de soi qu’appelle et qu’exige le fait de « nager ». Car nager flou, c’est nager à sa perte. C’est couler, comme Swinburne faillit l’apprendre à ses dépens. La nage, d’abord quand elle est crawlée ou façon papillon, mais aussi lorsqu’elle cultive l’asymétrie d’apparence alanguie des Indiens, peu gourmande en dépense énergétique et donc susceptible d’être maintenue sur de longues distances, la nage, donc, a la précision et la fermeté pour alliées. Fermeté du mètre, de la rime ; précision de la poésie qui ne peut décidément se permettre… de perdre pied.

On pourrait extrapoler, disions-nous. Mais la cause est entendue. À l’heure où l’on se parle, quelque part du côté de Grantchester, non loin de Trinity College, Cambridge, où il fit ses (méchantes) études, Byron vit toujours. La preuve ? Quand d’autres (ainsi son ami et condisciple Charles Skinner Matthews) sont morts noyés depuis belle lurette, il nage toujours, ainsi que nous l’affirme, sans autre détour que celui offert par la nostalgie, encore un poète anglais, Rupert Brooke (1887-1915), en des vers précis et des rimes fermes. Leur transposition en français fait voir, on voudra du moins l’espérer, combien nager et écrire sont à l’unisson, partageant le même refus de brasser de l’air :

Still in the dawnlit waters cool

His ghostly Lordship swims his pool,

And tries the strokes, essays the tricks,

Long learnt on Hellespont, or Styx.

(À l’aube, dans les eaux fraiches, il nage / Toujours, le fantôme de Byron en son bassin, / Variant les styles, s’essayant à des tours de main,/ Appris en Hellespont ou au Styx, de tout âge, « Le vieux presbytère, Grantchester ».)

Dis-moi comment tu nages…