Emmy Hennings (1885-1948) est une figure importante de femme allemande libre et indépendante d’esprit, chose rare au début du XXe siècle où elles étaient encore vouées au « KKK » (Kinder, Küche, Kirche : enfants, cuisine, église). Lorsqu’elle nait, l’Allemagne impériale, en pleine expansion, a tout juste quatorze ans. Malgré le développement des mouvements féministes, la servitude des femmes reste entière, ce dont témoigne le scandale que provoquent les pièces de théâtre de Frank Wedekind, en particulier celles dont devait s’inspirer Alban Berg pour Lulu, histoire d’une prostituée-maitresse.

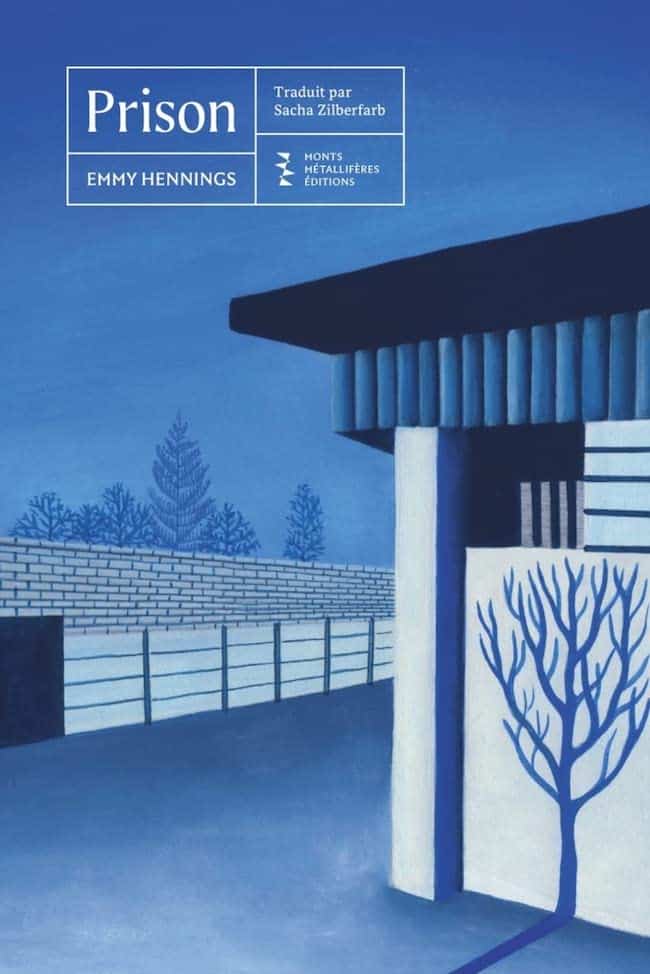

Emmy Hennings, Prison. Trad. de l’allemand par Sacha Zilberfarb. Monts métallifères, 160 p., 18 €

Emmy Hennings nait en 1885 à Flensburg, tout au nord de l’Allemagne, d’un père plieur de voiles. Chansonnière et cabarettiste, elle épouse à dix-huit ans un comédien ambulant avec qui elle parcourt le Schleswig-Holstein de scène en scène. Elle divorce en 1909 pour épouser l’écrivain Ferdinand Hardekopf, un ami de Gide et de Cocteau. Il la contraint à la prostitution, ce qui explique le titre du livre, Prison. Emmy Hennings sera, en effet, mise en prison à Munich, en 1914, pour vol et aide supposée à la désertion. Après plusieurs mois d’enfermement, elle part en 1915 pour Zurich, où elle rencontre Tristan Tzara et Hans Arp. Elle sera avec eux à l’origine du mouvement Dada, dont découlera largement le surréalisme. Elle participe, dans la rue où habite alors Lénine, à la création du cabaret Voltaire, qui exercera une grande influence sur le cabaret berlinois des années 1920.

Emmy Hennings © D.R./Schweizerisches Literaturatchiv

Emmy Hennings est une jeune femme moderne qui veut vivre, marcher et partir pour Paris où elle doit chanter. Elle se lie à Hermann Hesse d’une amitié qui durera jusqu’à sa mort, en 1948, près de Lugano. Hesse préfacera son Blume und Flamme. Geschichte einer Jugend (1938), ouvrage lui aussi probablement très autobiographique mais dont la portée est bien plus vaste. Hesse y souligne l’amour qu’Emmy Hennings porte aux humains, même « au plus profond de l’égarement et de la détresse ».

Prison soulève le problème de l’indémontrable et irremplaçable identité de chacun, prise et entrainée par les réalités extérieures. L’autrice s’y décrit vouée des mois durant aux intervalles, aux successions d’attentes, aux montées d’angoisse, qu’elle combat par l’humour et la mise à distance de son procès, de sa condamnation.

Le regard d’Emmy Hennings est toujours précis et généreux, elle sait faire vivre les prisonnières de droit commun, dont les délits sont insignifiants, grâce à de petites touches exactes comme des procès-verbaux. Cette apparente objectivité fait penser à Kafka : c’est la même puissance de vérité. Rien n’est ajouté ni ajusté, tout semble être dit comme en passant. Emmy éprouve tant de sympathie pour ses compagnes et pour tout ce qui l’entoure que son sort ne semble pas trop lui peser. On la sent comme devenue témoin d’elle-même : elle enregistre, comme s’il s’agissait de quelqu’un d’autre. Elle décrit son arrestation avec une liberté de ton presque effrayante ; comme le K de Kafka, on la laisse libre d’aller et venir. La réalité prend des allures de rêve : « on va tout de suite me relâcher », se dit-elle pendant qu’elle se rend au commissariat d’où elle sera conduite en prison. Pour elle, il s’agit d’un voyage fantastique, tout à la fois terrifiant et divertissant par la précision du regard qu’il permet.

La prison avec tous ses détails est au cœur du récit. C’est une prison encore relativement humaine où les surveillantes parlent aux détenues qui peuvent se conseiller et s’encourager mutuellement. Emmy Hennings parle de son transfert, puis des repas, de ses cellules de prison, et présente ses camarades d’infortune : Anna, légère et apeurée, emprisonnée pour avoir dérobé une plaque de chocolat ; Hafner, la maitresse désabusée et calme ; une lingère familière et curieuse ; Marie, la cuisinière accusée à tort. Chacun des personnages est décrit avec une grande vérité verbale sans détours de style, dans une langue très simple, celle de Hans Fallada dans Quoi de neuf, petit homme ?, sans recherche apparente : une langue toute de sympathie pour les gens dont on ne parle jamais et à qui la littérature ne donnait jamais la parole – jusqu’au théâtre et aux récits de Gerhart Hauptmann qui finit, hélas, par s’égarer dans les parages du national-socialisme.

Peut-être dirait-on aujourd’hui que cette façon de voir, cette attention portée au moindre détail, au moindre propos, comme révélant la nature profonde des êtres humains dans toute leur similitude, est spécifiquement féminine ; elle est en tout cas remarquable.