De l’homme de musée que fut Jean Cassou (1897-1986) – également romancier, poète, traducteur et critique –, on retient surtout qu’il permit la réouverture du musée national d’Art moderne en 1947 qu’il dirigea vingt années durant, avec un bilan parfois contesté. Marie Gispert montre que cette vision est réductrice, l’intérêt de Cassou pour les questions muséales s’étendant sur un demi-siècle, de la fin des années 1920 à l’ouverture du Centre Georges-Pompidou en 1977. À travers son parcours, elle propose une autre histoire du musée d’art moderne.

Marie Gispert, Jean Cassou. Une histoire du musée. Les Presses du réel, 344 p., 28 €

Le terrain n’était pas vierge. Des articles nombreux sur le bilan de Jean Cassou à la tête du musée national d’Art moderne existaient déjà. Outre l’important catalogue de l’exposition Jean Cassou, 1897-1986. Un musée imaginé dirigé par Florence de Lussy en 1995, les travaux fondateurs de Sandra Persuy (qui a signé d’ailleurs un essai stimulant dans ce même ouvrage sur « Jean Cassou conservateur de musée ») ouvraient déjà la voie à un questionnement plus ambitieux. Néanmoins, Marie Gispert parvient à traiter le sujet à nouveaux frais, en élargissant les bornes chronologiques pour envisager l’ensemble de la réflexion muséale de Cassou d’une part, et en s’appuyant sur de nombreuses archives inédites d’autre part.

Cherchant à dépasser l’opposition entre traitement biographique et histoire des institutions muséales, Marie Gispert porte un regard neuf sur la question en mêlant les approches. Le parti pris chronologique permet en effet de mettre en valeur les évolutions et les lignes continues dans la façon dont Cassou pense l’ « art vivant » et le musée d’art moderne, tandis que les changements de focales, du gros plan sur Cassou au plan d’ensemble sur le champ muséal français, voire international, mettent en évidence les interactions et rapports de force entre institutions. Ainsi l’autrice éclaire-t-elle d’un jour nouveau l’histoire du musée d’art moderne.

Le premier mérite de l’ouvrage est de s’attarder sur les années du Front populaire, qui constituent la source de la réflexion muséale de Cassou. Or, cette période de sa carrière est souvent ignorée, en tout cas mésestimée, au bénéfice de celle du vieux fonctionnaire installé, reconnu, mais aussi chahuté. Un des apports essentiels de cet ouvrage réside donc dans l’analyse précise qui est faite de ces années fondatrices. On se rend parfaitement compte du rôle crucial que les années 1930 et particulièrement celles du Front populaire ont joué dans la façon dont Cassou a envisagé l’« art vivant ».

Sa posture, loin d’être monolithique, évolue alors considérablement. Le jeune Cassou manifeste d’abord une forte défiance vis-à-vis du rôle de l’État dans la vie artistique, au point d’écrire, en 1927, que « l’État ne peut rien imposer que d’impersonnel et d’anti-artistique », avant d’en appeler, quelques années plus tard, à une véritable « politique culturelle » – expression qu’il est l’un des premiers à utiliser : « Au moment où le Front populaire débute au pouvoir, c’est notre devoir que de nous préoccuper de ce que sera sa politique culturelle. Car tout régime a une politique des choses de l’esprit, même lorsque, comme c’était le cas sous le régime précédent, les choses de l’esprit et la politique prétendaient s’ignorer mutuellement » (« Plus de conscience », Europe, juillet 1936).

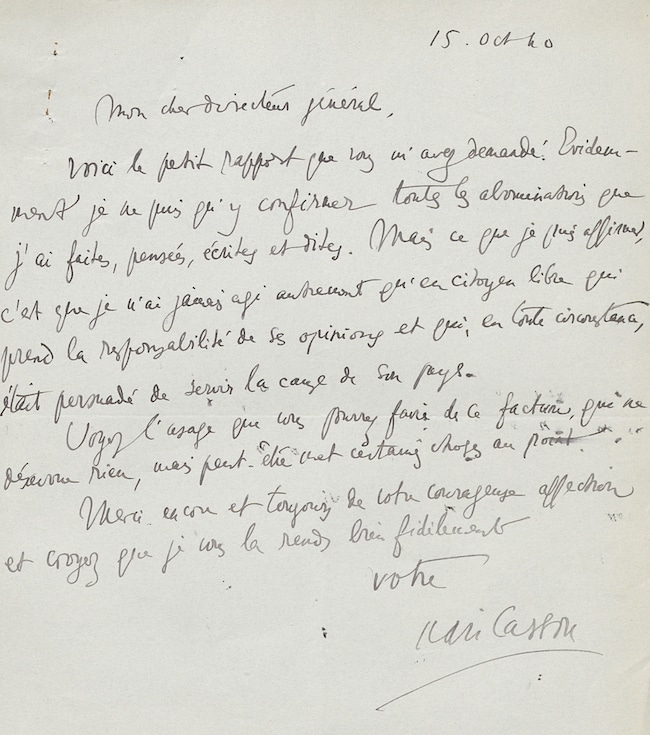

Lettre de Jean Cassou à Louis Hautecœur, 15 octobre 1940. Archives nationales, F/21/8090. © Archives nationales

Si sa vision du musée d’art moderne évolue donc avec le temps, elle est néanmoins marquée par un certain nombre d’invariants qui en font l’originalité et la haute valeur humaine. Cette vision est avant tout politique. Elle est d’abord populaire, au sens où Cassou considère que l’œuvre d’art ne saurait être le privilège d’une classe, ni demeurer un « objet de luxe » (« Le musée pour tous », Musée vivant, 1937). Bien au contraire, l’œuvre d’art doit devenir, par l’intermédiaire du musée qui en élargit la « valeur sociale », « un bien collectif », ainsi qu’il l’écrit en 1949. Lieu d’éducation populaire (on reconnait là les idéaux portés par le Front populaire, mais aussi et surtout par l’Association populaire des amis du musée [APAM] qui voit le jour en 1936), le musée constitue toujours, pour Cassou, le lieu d’une « prise de conscience » du visiteur, prise de conscience de sa civilisation, et partant, de lui-même en tant qu’« homme vivant et agissant ». C’est là, sans aucun doute, l’idée maitresse défendue par Cassou tout au long de sa carrière : l’idée que le musée agit sur les masses en leur révélant que cet art est le leur, qu’il reflète « [leurs] sentiments et [leurs] volontés » ; masses qui, en retour, agissent sur le musée en s’appropriant ses œuvres.

Au-delà des postures théoriques, Cassou a cherché à mettre en œuvre de façon pratique, avec un succès variable, sa conception du musée. Sa plus grande réussite demeure certainement « Les Sources du XXe siècle », grande exposition qui eut lieu en 1960-1961. Elle défendait sa vision d’un art moderne historicisé, international et pluridisciplinaire. Cassou y proposait une vision européenne de l’art moderne dont le but était, une fois encore, « de faire prendre conscience d’un état de civilisation ».

On a parfois reproché à Jean Cassou d’ignorer l’art étranger mais aussi les avant-gardes comme le surréalisme, le dadaïsme ou l’abstraction. Ce n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage que de tordre le cou, grâce à un important travail d’archives, à ces idées reçues. Cassou a pu défendre une vision patriotique de l’art à certains moments (notamment pendant la guerre et la Résistance) mais plus globalement sa façon d’envisager l’art est anti-nationaliste, anti-xénophobe et internationale, comme en témoigne, par exemple, sa vision de l’école de Paris qui lui vaut des attaques infâmes de l’extrême droite. Il n’est pas anodin que la première exposition temporaire du musée national d’Art moderne après-guerre ait été consacrée à Marc Chagall.

Jean Cassou et Darthea Speyer lors de l’inauguration de l’exposition « 50 ans de peinture américaine », 1955. © Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou

Marie Gispert rappelle, en outre, l’intérêt que Cassou n’a cessé de manifester pour l’art sud-américain, consacrant la première rétrospective à Torres García en 1955. De façon plus essentielle encore, elle montre que Cassou n’a pas ignoré l’art moderne nord-américain, comme l’illustrent, à une époque où l’anti-américanisme battait son plein, les expositions « 12 peintres et sculpteurs américains » (1953), « 50 ans d’art aux États-Unis » (1955) qui cherchait à donner « une idée de l’effort créateur du génie américain » en intégrant les arts et métiers, les techniques et objets d’usage familier ou quotidien, ou encore la rétrospective « Jackson Pollock et la nouvelle peinture américaine » (1959). Enfin, grâce au grand colloque consacré aux musées d’art moderne qu’il organise en 1963, et aux nombreuses conclusions pratiques qu’il en tire, Cassou influence de manière durable la réflexion muséographique, au-delà des frontières de la France.

Quel bilan retenir alors de la pensée et de l’action muséales de Jean Cassou ? Il est clair que sa défense des musées d’art moderne comme « laboratoires d’expérience et foyers d’action », même s’il ne parvint pas toujours à la concrétiser à la hauteur des enjeux, demeure cruciale. Plus encore, ce qui restera, c’est sa conception politique de l’art vivant et du musée d’art moderne, porteuse d’un projet essentiellement humaniste, comme en témoignait à nouveau, en 1962, un texte anticolonialiste : « C’est aux peuples intéressés qu’il appartient de trouver eux-mêmes, par eux-mêmes, leurs propres formules d’expression spirituelle, et il appartient aux directeurs des musées d’Europe et d’Amérique de faire disparaitre de leur conscience toute trace de l’ancien esprit colonialiste. »