Plus de dix ans après la mort d’Alain Robbe-Grillet, en 2008, ces deux ouvrages de Benoît Peeters, auteur, entre autres travaux, de merveilleux scénarios de bande dessinée, d’une exceptionnelle créativité (Les cités obscures, avec François Schuiten, Casterman), font le point sur l’écrivain qui a le mieux représenté le dernier mouvement littéraire français du XXe siècle et porté son rayonnement à l’international.

Alain Robbe-Grillet et Benoît Peeters, Réinventer le roman. Entretiens inédits. Flammarion, coll. « Champs », 320 p., 12 €

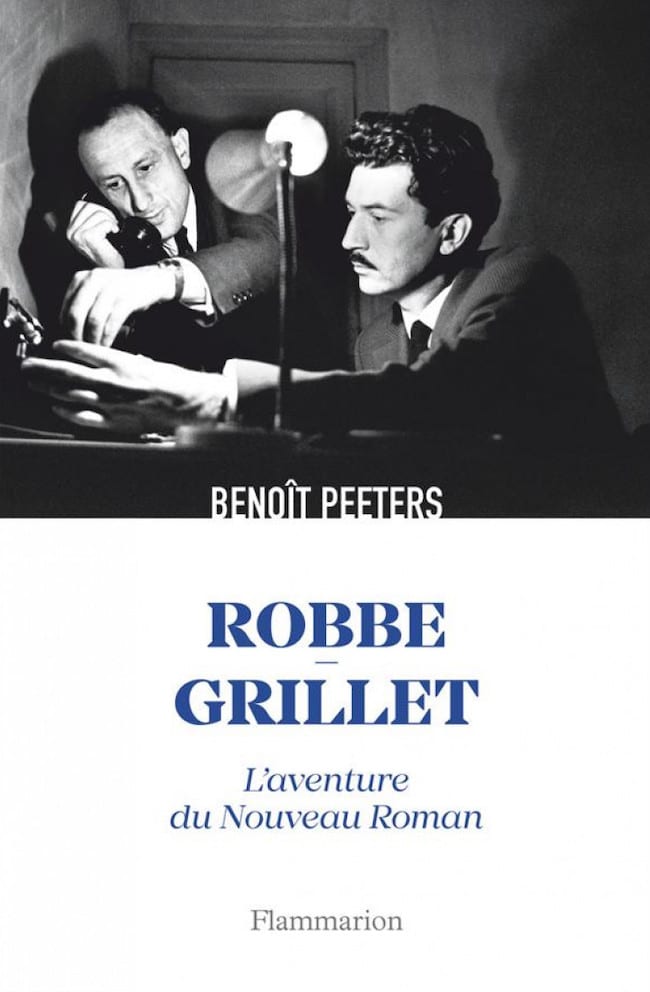

Benoît Peeters, Robbe-Grillet. L’aventure du Nouveau Roman. Flammarion, 384 p., 22,90 €

Le premier des deux volumes reprend le texte d’entretiens au long cours dont Robbe-Grillet, aiguillonné par Benoît Peeters, avait accepté l’édition en DVD aux Impressions nouvelles en octobre 2001, à la veille de ses quatre-vingts ans. Le prétexte en était la vente à l’IMEC par l’écrivain et son épouse Catherine de la totalité, non seulement de ses archives, mais de l’ensemble de ses biens, y compris sa maison, dont la jouissance était laissée aux deux membres du couple jusqu’à leur mort (sans héritiers), solution de legs de toute une vie qui constitue sans doute une vraie première dans l’histoire de la littérature de notre pays, bien dans la logique d’un artiste malicieux et fantasque.

Aujourd’hui, en 28 chapitres de longueur très inégale, cette publication, passionnante, aborde les différents aspects d’une carrière littéraire commencée en 1948-1949 par la rédaction d’Un régicide, refusé par Gallimard, et brillamment (du point de vue médiatique et non pas commercial) poursuivie aux Éditions de Minuit jusqu’à ce qu’en 1960 l’écriture du scénario et des dialogues de L’année dernière à Marienbad, mis en images par Alain Resnais et couronné du Lion d’or à la Mostra de Venise, engage le créateur dans une voie nouvelle. À la fois romancier et cinéaste, il conservera désormais cette double activité jusqu’à sa mort (en littérature, l’année 2007 est celle d’Un roman sentimental, mais aussi du film C’est Gradiva qui vous appelle). Une autre singularité, mais la vie et l’œuvre de Robbe-Grillet n’en manquent pas.

Le ton des entretiens est très libre. Sans réticence, l’interviewé parle de son milieu familial d’extrême droite fasciste, antisémite, de l’admiration de ses deux parents pour Pétain et de leur hostilité à de Gaulle, mais aussi de leurs convictions à la fois anarchistes, patriotiques et anticléricales, bref de leur inquiétante étrangeté (la mère de Robbe-Grillet pense que son mari, revenu « gueule cassée » de la Grande Guerre, est fou, mais cela ne la trouble pas plus que ça).

En revanche, « la vie sexuelle d’A.R.G. », à laquelle Peeters fait une allusion initiale, reste taboue. Cette lacune sera comblée dans la biographie, posthume, où le commentateur s’appuie notamment sur les confidences que Catherine, rencontrée en 1951, épousée en 1957, fera avec un grand naturel fondé sur un amour et une confiance réciproques dans son livre Jeune mariée (Fayard, 2004). Alain est impuissant au sens clinique du terme, il ne peut fantasmer que sur de très jeunes filles (quand il a vu Catherine pour la première fois, sur un quai de gare, elle avait 21 ans, mais il l’a prise pour une enfant), ce que son œuvre ultérieure, qu’elle soit romanesque ou cinématographique, illustrera suffisamment, sans pour autant qu’elle puisse se définir uniquement comme celle d’un érotomane pervers et obsessionnel.

Venons-en à l’essentiel. La principale étrangeté de l’œuvre, à peu près irréductible à l’analyse, réside en fait dans des contradictions internes qui eussent été insoutenables pour un homme moins doué d’une capacité à s’accepter lui-même (dans le « questionnaire de Proust », à la question « Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ? », il répond : « Pour les miennes »), ce qui devrait lui être d’autant plus difficile – et lui est d’autant plus naturel – qu’au fond, comme le Cendrars de Bourlinguer, avec lequel ses affinités psychologiques sont évidentes, il se pose éternellement le problème « Qui suis-je ? » en étant parfaitement incapable d’y répondre, malgré la rigueur scientifique de sa formation (ingénieur agronome, comme Michel Houellebecq) et de son esprit. Les contradictions esthétiques de Robbe-Grillet, les Entretiens comme la subtile biographie de Peeters permettent un peu de les cerner.

Benoît Peeters © Jean-Luc Bertini

Une pensée organisée de manière parfaite pour la clarification des concepts, lucide avant tout, résultant d’une lumineuse intelligence analytique, explique et justifie le rôle de leader qu’il a joué dès que les circonstances l’ont favorisé – comme Bonaparte –, c’est-à-dire dès que la rencontre d’un éditeur jeune (de trois ans son cadet) et atypique, Jérôme Lindon, et l’amitié, la complicité même avec celui-ci, ont permis le regroupement d’un certain nombre d’auteurs inconnus autour de la très petite structure de Minuit. Alors, en une décennie à peine, de la parution des Gommes en 1953 à celle de Pour un nouveau roman, recueil d’articles antérieurs, en 1963, c’est bien R.G. qui sera le phare (et non le patron, le groupe d’écrivains publiés par Minuit est trop hétéroclite pour cela) d’un « mouvement » aux contours bien plus flous qu’une école, fût-elle celle du « regard », selon la formule d’un de ses détracteurs, Émile Henriot, critique du Monde.

Un R.G. qui passe – y compris sans doute à ses propres yeux, au moins au début – pour un théoricien pur et dur, et envoie valser avec désinvolture, au nom d’une forme particulière, disons scientifique, de l’objectivité (il préfère « objectalité », mais le mot n’existe pas), toute la tradition romanesque depuis Balzac, condamne la métaphore, l’adjectif, et d’une manière générale tout voile poétique empêchant d’accéder au « réel » que le réalisme, en vérité « chimérique » comme dit Pécuchet de Balzac dans l’ultime chef-d’œuvre de Flaubert, ne fait que travestir.

Or, fatalitas ! les romans de R.G. – et il est le premier à le savoir – sont dès La jalousie (1957) explicitement truffés de métaphores. Foncièrement poétique, l’admirable Topologie d’une cité fantôme (1976), au titre si faussement mathématique, le révèlera de façon éclatante aux théoriciens choqués (comme Barthes, qui s’était fabriqué, avec bien du talent, un Nouveau Roman à son usage personnel) ou aux aveugles volontaires (comme Jean Ricardou, qui put se croire un temps censeur vétilleux des prétendues « déviances » du mouvement).

Duplicité de R.G. ? En partie seulement. Comme il le dit à propos des exagérations pseudo-structuralistes des débuts : « Il s’agissait de frapper fort » (Entretiens). En tout cas, pour moi lecteur presque contemporain de ces premières années de luttes du Nouveau Roman pour se faire une place au soleil, il n’y a jamais eu de doute : au moins les auteurs qui comptent vraiment (le Robbe-Grillet du Voyeur, de Dans le labyrinthe, de Topologie ; le Claude Simon de L’herbe, de Leçon de choses, de L’acacia ; le Robert Pinget du Libera) sont d’abord disciples, conscients ou inconscients, du surréalisme, dont ils ont prolongé le programme d’« écriture automatique » en l’appliquant au roman. « C’est le travail de la phrase qui doit produire de l’anecdote », dit R.G. dans ses Entretiens ; on ne saurait être plus explicite.

Si R.G. est un des très grands romanciers de son temps à appartenir pleinement au Nouveau Roman (d’autres grands n’y sont que très marginaux : Beckett, Duras, Sarraute, Ollier), c’est qu’il est capable de commencer un texte à partir du pur jeu des phonèmes, en faisant suffisamment confiance à l’inconscient pour laisser/faire travailler les mots la bride sur le cou et en ignorant pour une grande part où l’intuition fondée sur une connaissance préalable et exhaustive de la langue va au juste l’emmener, à la condition bien entendu de guider la furia poétique propre au langage lui-même dans des chemins balisés par une forme supérieure, supra naturelle, surréaliste en somme, de la rationalité.

Ainsi semble fonctionner ce que certaines séquences du Voyeur (le petit garçon regardant par la fenêtre de son logis breton une mouette et la dessinant, de profil, en jeune fille désirable), de Passacaille, de La chevelure de Bérénice, ont d’inoubliable. L’ambition profonde, le plus souvent non dite, restée implicite du Nouveau Roman, était bien celle-là : non plus en effet « faire concurrence à l’état-civil » (mais comment ne pas voir que l’immense Balzac, que Robbe-Grillet a méconnu, va constamment au-delà de sa propre boutade ?) mais créer un double, un fantôme de l’univers, plein de l’absolue vérité des choses entièrement factices. L’exercice est donc d’une liberté qui brise tous les oukases (politiques, sociaux, sexuels) et qui ne saurait être admise ni par les tâcherons confits dans des dogmes académiques, ni par les gardiens du sérail communiste d’alors, comme la venue de Robbe-Grillet en URSS à Leningrad, en 1963, l’a démontré – et comme le confirmera plus tard le formidable pamphlet L’invitation, de Claude Simon nobélisé en 1985.

Il y aurait infiniment plus à dire de ces deux livres importants. Et d’abord que le cher Maurice Nadeau ne s’était pas trompé sur la grandeur de Robbe-Grillet comme artiste/artisan du roman (sur le cinéaste, dont il est beaucoup question dans ces pages, on se doit d’être plus réservé). Mais aussi, et c’est plus triste, à la question « Que s’est-il passé en France, dans le domaine littéraire, depuis la fin du Nouveau Roman ? », on peut répondre, en tout cas je réponds : mais rien du tout qui atteigne et de loin cet éclat. Il est vrai que la faiblesse de la littérature n’est ici qu’un symptôme, parmi tant d’autres plus graves, de la régression intellectuelle de l’époque actuelle si on la met en regard du formidable vent de liberté qui soufflait sur un monde, postérieur à la seconde boucherie, qui marqua pour jamais notre enfance, où les totalitarismes, y compris religieux (le Nouveau Roman est globalement athée), donnaient l’impression de reculer le mufle.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)