Un siècle après sa mort, revient la question des relations de Marcel Proust avec le judaïsme. C’est en tout cas un des thèmes qui émergent de cet anniversaire. Une splendide exposition au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme à Paris, du 14 avril au 28 août 2022, a été présentée comme « la première manifestation en France » abordant cet auteur « à travers le prisme de sa judéité », mettant en valeur sa « part juive ». Deux livres érudits, l’un en ouverture du centenaire, l’autre cet automne, en fournissent les principaux éléments.

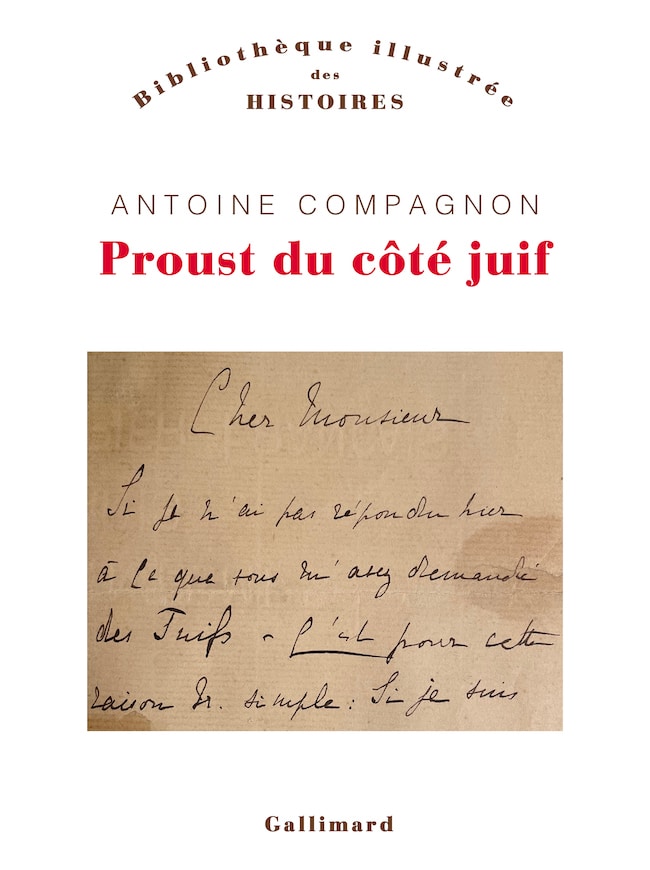

Antoine Compagnon, Proust du côté juif. Gallimard, coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », 424 p., 32 €

Pierre Birnbaum, Marcel Proust. L’adieu au monde juif. Seuil, 272 p., 22 €

Préoccupé par certaines lectures d’aujourd’hui, Antoine Compagnon analyse la réception des intellectuels juifs des années 1920 et 1930. Quant à Pierre Birnbaum, il a lu attentivement les correspondances de Proust et il réfléchit à ses engagements politiques, religieux et amicaux. Cette discussion réactualise de vieilles querelles tant à propos de l’œuvre que de l’homme qui aimait à dire : « Je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive ». En interrogeant la place du judaïsme dans la vie et l’œuvre, ou sa manière de traiter l’antisémitisme si virulent à son époque, elle permet de comprendre les liens de Proust avec le monde juif et inversement. Car, quand on s’engouffre dans ces lectures spécialisées – les deux auteurs conduisent de véritables et très denses enquêtes historiques et littéraires –, il s’avère que ce n’est pas aussi simple.

Marcel Proust photographié par Paul Nadar (1887) © Gallica/BnF

Fin connaisseur de l’œuvre – il a édité plusieurs volumes de la Recherche et dernièrement les Essais dans la Pléiade –, Antoine Compagnon, professeur émérite au Collège de France, s’intéresse depuis longtemps à la première réception des écrits de Proust par les milieux juifs français. Plus exactement, parmi les Juifs qui, au cours des années 1920 et 1930, se sont tournés vers le sionisme politique. Puis, face à la conjoncture éditoriale qui s’annonçait pour cet anniversaire, il a vu dans cette réception post mortem une manière « d’éclairer quelques questions que nous nous posons aujourd’hui ». Il en a fait un beau livre, richement illustré.

Compagnon s’est arrêté sur une autre formule de Proust, citée dans des nécrologies publiées par des revues juives. « Il n’y a personne, écrivait-il dans une lettre à un ami, pas même moi, puisque je ne peux me lever, qui aille visiter, le long de la rue du Repos, le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu’il n’avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. » Ces mots intriguent Compagnon. Ils « se transmettent depuis des décennies sans que nous sachions d’où ils viennent ». Il les juge essentiels : ils « pourraient tout aussi bien indiquer un attachement nostalgique de l’écrivain à ses origines juives que l’indifférence imaginée par certains interprètes ». Aussi se lance-t-il dans une longue et minutieuse recherche du destinataire de la phrase, de la façon dont elle est arrivée dans tant de revues juives et avec quelle interprétation ; il va jusqu’à refaire le trajet de l’aïeul dans la rue du Repos de l’ancien carré juif du cimetière du Père-Lachaise. Il voit dans cette phrase une sorte d’ultimum verbum de Proust sur la question.

Compagnon distingue deux cycles dans la réception de l’œuvre de Proust. D’abord les années 1920, qui s’ouvrent par l’apparition de la petite phrase intrigante dans une nécrologie en anglais publiée par la plus importante revue sioniste britannique. Elle est due à André Spire, critique littéraire proche de Proust. Elle est reprise en France et donne naissance à une discussion contradictoire qu’Antoine Compagnon étudie longuement. Léon Pierre-Quint, auteur dès 1924 d’un premier livre intitulé Marcel Proust, sa vie son œuvre, se refuse à faire de « l’ascendance israélite une explication à certaines tournures de son esprit. Ce sont des déductions théoriques qui n’éclairent rien » À l’inverse, de jeunes critiques citent la nécrologie de Spire pour construire un « auteur juif ». Ils écrivent dans l’éphémère Revue juive dirigée par Albert Cohen, revue ouvertement sioniste et non assimilationniste, et citent Proust à tout propos, à la recherche de son « âme juive ». Ils font même écho aux thèses d’un certain Denis Saurat, éminent universitaire, qui pousse l’analyse jusqu’au style de l’auteur qui ne serait pas français de formation, c’est « une espèce de langue étrangère, en vérité ». Pour preuve, il place côte à côte des brouillons de l’écrivain et le Talmud (ce montage reproduit dans le livre a été présenté au MAHJ). Ce qui est un peu excessif. Et Compagnon de résumer Saurat à cette affirmation : « Proust écrit comme un rabbin ».

La personnalité de Benjamin Crémieux, auteur en 1929 d’un essai sur Proust, Du côté de Marcel Proust, se distingue dans cet extraordinaire (sinon extravagant) tableau des lectures de la Recherche par les « sionistes proustiens ». Il appelle à la modération. Il refuse de se laisser enfermer, précise Compagnon, « entre les Juifs qui font de Proust un non-Juif, et les non-Juifs qui font de Proust un Juif ». Il a d’ailleurs évolué. Selon lui, « l’hérédité maternelle de Proust compte dans son œuvre, mais sans expliquer son style ou sa pensée », ce qui ne l’empêche pas de croire, comme Spire, en un renouveau juif dont Proust serait partie prenante.

Le second cycle de réception défini par Compagnon émerge dans les années 1930 autour d’une réflexion sur la représentation des personnages juifs dans la Recherche. Elle donne lieu, en 1937, à un essai en trois livraisons paru dans La Revue juive de Genève, signé Siegfried van Praag. Il écrit à un moment où le sionisme politique est en perte d’influence en France, la plupart des revues des années 1920 ayant disparu.

Van Praag fait de Proust le « témoin d’un judaïsme déjudaïsé » : « Demi-Juif, il fut le type du Juif occidental parfaitement assimilé » et, par ailleurs, « le plus grand peintre de l’assimilation, de ce mouvement juif dirigé contre l’existence même de la race juive ». On passe donc d’un Proust sioniste, porte-parole du renouveau, à un Proust assimilationniste. Il s’en prend à l’antisémitisme de son temps, en utilisant dans ses textes ce que Van Praag appelle un « antisémitisme de diversion » : par exemple, plusieurs portraits dans la Recherche (le père d’Albert Bloch, Rachel…) manient dangereusement des stéréotypes que « l’antisémitisme moderne s’empresse honteusement d’exploiter ». Dans le même sens, rapporte Compagnon, Van Praag ne supporte pas le rapprochement fait, dans Sodome et Gomorrhe I, entre les invertis et les Juifs, il est profondément choqué : « Cette comparaison, la plus sombre qui fut jamais émise du judaïsme occidental, prouve que Proust a observé les symptômes morbides dans les milieux franco-juifs de son temps. » Il montrerait l’assimilation comme une fatalité, une « situation sans issue ». Ce qui ne fait pas de lui un antisémite, bien sûr. Au contraire. Van Praag, dans la continuité de ses prédécesseurs des années 1920, reconnaît le génie de Proust, observateur de la déchéance dans l’assimilation : Proust, conclut-il, « fut un Juif, un Juif mélancolique et désillusionné ».

Ce long parcours à travers les réceptions juives de son œuvre rassure qui en aurait douté sur l’attachement de Marcel Proust à sa « part juive », tout en suggérant une distance vis-à-vis du monde juif de son époque. L’ultimum verbum repéré par Compagnon, objet d’une enquête émouvante sur l’ascendance juive de son auteur, en serait la dernière preuve (nostalgique), ajoutée à l’enthousiasme des jeunes sionistes des années 1920. Mais on peut, tout aussi bien, s’interroger sur sa part non juive, incarnée par Adrien Proust, son père, catholique exigeant. Et nuancer les convictions des sionistes proustiens.

À ce propos, l’étude d’Antoine Compagnon peut être croisée avec celle de Pierre Birnbaum. Historien et politiste, spécialiste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle en France, période sur laquelle il a notamment publié Le moment antisémite (Fayard, 1998), Birnbaum part d’un autre point de vue. Il s’intéresse d’abord au Proust vivant, il le distingue du narrateur de la Recherche, et tente de comprendre ses engagements. Il met en perspective ses deux côtés, son double « Je ». Si le premier défend l’innocence du capitaine Dreyfus, le second combat la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État. En s’appuyant sur l’immense correspondance de Proust (41 volumes), ses essais et les témoignages disponibles, Birnbaum voudrait saisir ce qu’Antoine Compagnon appelle « la faille de la duplicité de Proust, ou sa dualité. Ce que le roman cache ou ce que son auteur veut oublier ». Plus que dans une enquête, il se lance dans une véritable traque du « moi profond et divisé de Proust » en suivant plusieurs pistes.

« Jéru-salem ! Jéru-salem ! », dessin de Marcel Proust. Collection Reiner Speck, Cologne, Binoche et Giquello, 7 octobre 2014, lot n° 142 © Collection Reiner Speck, Cologne

D’abord les relations avec Jeanne Weil, sa mère adorée et juive. Fruit d’un couple mixte, le petit Marcel a tendance à l’effacer, à choisir le côté du père. Il reçoit une éducation catholique. Dans la correspondance qu’il entretient avec sa mère, « la dimension juive est quasiment absente », c’est « sa » religion à elle et pas celle du fils, alors que selon la tradition il est juif.

Dans la vie, Proust demeure « à l’écart du monde juif », ne s’intéresse pas à ses questionnements, « ne porte guère attention aux prises de position favorables au sionisme ». D’ailleurs, prenant le contrepied de Siegfried van Praag cité plus haut, Pierre Birnbaum, historien des processus d’assimilation des Juifs de la Troisième République, affirme que « contrairement à tant d’interprétations qui prévalent dans la littérature, Marcel Proust ne symbolise nullement le processus d’assimilation en œuvre dans la logique du franco-judaïsme ». En résumé : « Proust n’est pas juif », « Proust lui-même a quitté le monde juif ». Ce qui donne la couleur et l’atmosphère de deux autres pistes suivies méthodiquement par le politiste : son comportement pendant l’affaire Dreyfus et son abondante correspondance avec ses amis antisémites.

Proust se présente volontiers en « dreyfusard incoercible et vertueux », il proteste publiquement contre l’arrestation du colonel Picquart à l’été 1898, décrit à sa mère le supplice infligé au capitaine Dreyfus, loue sa force morale et défend « l’innocence que l’on accuse injustement ». Il fait de Dreyfus son héros, et de l’Affaire un événement dans la Recherche. Pourtant, Birnbaum voit en Proust un dreyfusard désenchanté. Il remarque son entrée tardive dans l’Affaire, bien après Bernard Lazare ou Émile Zola ; dans ses lettres, Proust ne parle d’ailleurs pas du procès Zola et, surtout, semble ignorer la puissance du mouvement populaire antisémite qui descend dans les rues (jusqu’en dessous de sa fenêtre, 9 boulevard Malesherbes) en hurlant « Mort aux Juifs ! » Sa perception de l’Affaire est surtout mondaine, avec « des retournements de veste, des passages de plus en plus fréquents d’un camp à l’autre qu’il mettra en scène dans la Recherche en faisant alterner les coups de théâtre qui révèlent le dreyfusisme masqué ou le passage brutal et inattendu à l’antidreyfusisme ». Il est certes conscient de la montée de l’antisémitisme à partir de l’Affaire, mais il « reste aveugle à sa dimension nationaliste qui traverse toute la société » ; « Proust ne voit pas que c’est la présence [des Juifs] au sein de l’État, fondée sur la méritocratie républicaine, qui suscite leur rejet. Surtout, il reste muet sur le véritable moment antisémite qui saisit la société française à travers la plupart des groupes sociaux. »

Birnbaum traque la même ambivalence dans la correspondance de Proust, « entre admiration et désaveu », de l’écrivain avec ses amis antisémites. « C’est un fait, écrit-il, Proust déborde de tendresse et d’égards envers des pamphlétaires antisémites qui se proclament ses amis fidèles » : Charles Maurras, directeur de L’Action française, Maurice Barrès, « le prince des nationalistes », Léon Daudet, « un des adversaires les plus féroces du capitaine Dreyfus », et beaucoup d’autres moins connus. Certes, il garde ses distances et ne les contacte pas au moment de l’Affaire, mais, après 1906, quand Dreyfus est réhabilité par la Cour de cassation, leurs échanges épistolaires laudatifs prennent leur « envol ». Il faut reconnaître que ces lettres laissent pantois le lecteur d’aujourd’hui.

Cependant, l’épistolier « ne cache pas ses profonds désaccords politiques » avec ces « amis ». Il écrit en 1922, peu avant sa mort : « Malgré les éloges infiniment exagérés mais bien touchants que Léon Daudet me donne constamment dans L’Action française […] je ne suis nullement (et mon frère non plus) un “nationaliste” ». Pour Birnbaum, cette précision est essentielle.

Au fond, Proust refuse le traditionalisme barrésien, il ne peut accepter la perspective de l’enracinement « qui, appliquée aux Juifs, rejoint la vision antisémite du Juif errant » et le « refus de la transplantation qui en découle ». Cela pourrait avoir « les plus effroyables conséquences pour la France dont on devrait expulser tous les Juifs », fait-il dire à Oriane, dans la Recherche, lors d’une conversation sur l’Affaire avec le duc de Guermantes. Le « moi profond et divisé » de Proust ne peut ni l’envisager ni l’accepter. Avec ce « jugement catégoriquement négatif », l’écrivain condamne sans ambiguïté les « valeurs politiques nationalistes et racistes » de « ses amis dont il n’était pas totalement ami ». C’est ce qu’il faut d’abord retenir. Même s’il peut s’en prendre, en bon conservateur, à la séparation des Églises et de l’État et à la sécularisation des écoles. « Je n’entends rien à la politique », aimait à dire Marcel Proust. Ce n’est pas le politiste Pierre Birnbaum qui le démentira.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)