Le deuxième roman d’Annie Lulu suit, de la Tanzanie à la campagne écossaise en passant par Londres et Paris, les destinées d’une lignée de combattantes entre 1986 et 2047. Réinventer une éthique solidaire du vivant, et surtout la mettre en pratique : cinq générations de femmes « vapeurs de volcan » incarnent l’impératif auquel l’humanité doit aujourd’hui se soumettre. Cette saga matrilinéaire lie les violences faites aux femmes à celles qui s’exercent contre toute créature terrestre. Elle fait l’inventaire, de la désertion silencieuse à la défense armée, des répliques à leur apporter, en assumant un female gaze assorti de la perspective située d’une génération Y féministe et cosmopolite.

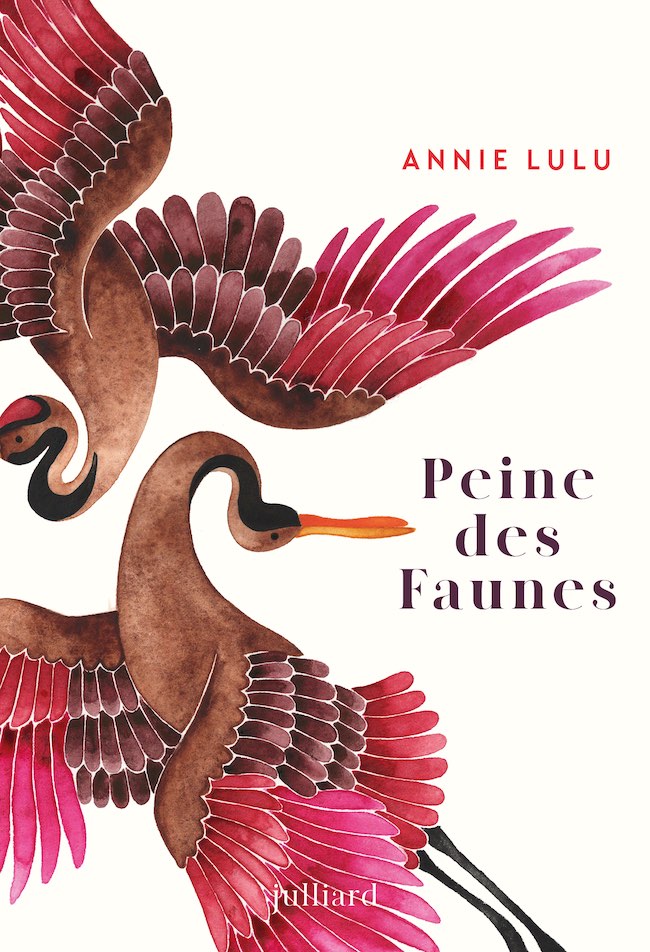

Annie Lulu, Peine des Faunes. Julliard, 320 p., 21 €

Tout commence par un Serpent noir : en mai 1986, afin d’épauler sa mère et les villageois qui s’opposent à la construction d’un oléoduc géant, ce « Serpent à tuer dans l’œuf », Nyanya, trente-six ans, déjà mère de huit enfants, choisit de « quitter son foyer en l’absence de son époux, [de] laisser deux enfants en bas âge à la charge d’une lycéenne et [de] partir, un bébé sur le dos, sans bagages, sous les flots du ciel inclément, vers un village dont le monde se contrefich[e], pour en défendre ce qu’il rest[e] de terre ».

Annie Lulu © Charlotte Krebs

Rébecca, dite Nyanya (« grand-mère ») en raison de sa ressemblance frappante avec sa grand-mère maternelle, est alors l’épouse d’un commerçant prospère d’Arusha, absent pour un voyage d’affaires à Zanzibar. En rejoignant sa bourgade de naissance, « nacelle de beauté piégée entre deux volcans » non loin du Kilimandjaro derrière le mont Meru, elle renonce à ses cours d’alphabétisation, à l’entretien de son splendide jardin, et laisse la charge du foyer à sa fille aînée, Maggie, une brillante lycéenne proche du baccalauréat, fiancée à un garçon qu’elle aime. Ici se noue la tragédie : bien que le projet de pipeline fasse long feu avant de ressurgir trente ans plus tard, Maggie, restée à la merci des décisions de son père, verra ses rêves se briser. Elle ne deviendra ni professeure de littérature à l’université ni l’épouse heureuse de Jay, et le prétendu beau mariage imposé par son géniteur signera son calvaire avec le drame de sa descendance.

D’une femme à l’autre de cette famille, se transmet l’Éclat volcanique, « brasillement des femmes qui l’[ont] précédée », aura chaleureuse irradiant chaque mère à l’instant de la conception d’une fille (il ne se produit strictement rien quand c’est un garçon). D’une femme à l’autre se distribuent les positions quant au commerce à entretenir avec la société des hommes : forte de sa conviction selon laquelle « on ne peut pas manger les mères », la majestueuse Omra, d’ascendance yéménite, « aveugle aux orbites luminescentes », aïeule thaumaturge auréolée d’un « chatoiement inexplicable », ne parle qu’aux femmes. Elle reproche à sa fille d’avoir épousé un « tueur » mangeur de viande, lui enjoint de faire téter au sein un faon impala dont la mère vient d’être abattue par un chasseur. Nyanya, faute d’avoir protégé sa fille en 1986, laissera derrière elle en Tanzanie ses plus jeunes enfants pour élever en Europe ses petites-filles, Djaïna-Jina et Viviane. Entretemps, guidée par la vision biblique de Jacob allant son chemin, Maggie aura tenté d’échapper, à Londres puis en France, au sadisme de son époux, Samuel : « Écoute-moi bien, Jina. Je vais te dire à mon tour ce que Nyanya, ta grand-mère, m’a toujours dit, ce que sa mère à elle lui disait : les hommes sont les êtres les plus cruels qui aient jamais été créés. Où que tu regardes sur cette terre, s’il y a du sang ou de la souffrance, c’est qu’il y a un homme. Ils nous tuent, ils nous violent, ils nous battent, ils nous mentent, ils nous humilient, ils font la même chose à toutes les femelles qui habitent sur terre, qu’on soit leur vache, leur mère, leur fille ou leur femme. »

En question, les résistances, accommodements ou affrontements avec les produits universaux du patriarcat : un père pourtant bienveillant qui fait le malheur de sa fille, une brute portant beau que sa logique masculiniste conduit à un crime atroce, des institutions policières et judiciaires laissant finalement des femmes à la portée de leur bourreau conjugal. Samuel Saïdi et son épouse Margaret Faradji, « hématome de femme extravasée par tous ses orifices » sur laquelle glissent les regards, représentent la violence mate régnant au sein de familles de la classe privilégiée, sur laquelle se sont récemment arrêtés d’autres romans : Crépuscule du tourment (2016 et 2017) de Léonora Miano, Les impatientes (2020) de Djaïli Amadou Amal, Les aquatiques (2021) d’Osvalde Lewat.

Peine des Faunes vise au-delà des affaires humaines : la « terre éventrée » souffre comme une femme ou une femelle impala. Jina et Viviane, nées respectivement en 1987 et 1991, ayant grandi en région parisienne, participent à des collectifs écologistes et féministes. La seconde deviendra fleuriste et ingénieure horticole, fondera à son tour un foyer, élevant à la campagne un jeune homme à la boiterie légère, Jacob, « séquelle du combat de toutes les femmes dont [il est] le fils », luttant à son tour « contre les forces obscures et humaines de la nuit du monde ». La première fraiera sa route comme elle le pourra, parce que la vie n’est pas un roman, et que ce roman est comme la vie. Elle soignera sa douleur d’exil avec Kitso, son chien basenji qu’elle a pu faire venir de Tanzanie en France, car « il existait un lieu particulier, un lieu intérieur où un animal pouvait s’asseoir et faire ce qu’aucun être humain n’était parvenu à accomplir ».

La troisième partie du roman nous projette dans un futur proche, donnant la clé du titre : la Peine des Faunes est un phénomène massif, à l’échelle du globe, de transhumance anarchique affectant mammifères, oiseaux, poissons. Elle détermine un clivage de l’humanité entre « fauneurs » obsolètes, chasseurs friands de viande, et « protecteurs » dressant des filets de défense armée des hardes animales. Omra le professait depuis toujours : les faunes, ce sont « toutes les créatures qui respirent et ont une mère sur cette terre », animal humain compris. L’enjeu est bien de se comporter, non en « descendants du meurtre », mais en « êtres humains au lieu de fils détenteurs ».

Traversé d’espérances violentes mais ponctué de tragédies, le récit animé par une grande science du dialogue est porté par une écriture incandescente, nourrie de plurilinguisme et de poésie, habitée de figures de poétesses, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann. Il nous renvoie, évitant ainsi l’écueil du roman à thèse, les interrogations soulevées par les choix de ses personnages : pourquoi la liberté d’une femme devrait-elle se payer de celle d’une autre ? Peut-on manger ce qui a une mère, tolérer ce goût parmi les siens ? Comment pardonner sans redevenir victime ? Annie Lulu accomplit ici avec puissance et subtilité le programme assigné à l’une de ses héroïnes : « Elle voulait rétablir l’équilibre. Changer le scénario de toutes les grandes narrations où la femme meurt à la fin, se tue puisqu’elle n’est bonne qu’à mourir. »

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)