Souvent présenté comme l’un des intellectuels français les plus influents à travers le monde, Bruno Latour, né le 22 juin 1947 à Beaune, est mort le 9 octobre 2022 à Paris. De formation philosophique, cet anthropologue des sciences, enseignant à l’École des mines et à Sciences Po Paris, s’était intéressé à de nombreux domaines, de la vie de laboratoire à la fabrique du droit, de l’écologie à la religion. Pour EaN, le sociologue Laurent Jeanpierre éclaire cette œuvre qui a suscité de nombreuses controverses.

Avant d’être célébrée publiquement en France comme un monument de la pensée écologique et des sciences humaines, l’œuvre de Bruno Latour a fait scandale. Alors qu’elle est désormais portée et diffusée sur une bonne partie de la planète et dans de nombreux domaines de la recherche et de la création par ce que l’anthropologue des sciences appelait un « acteur-réseau » (une foule de médiateurs, de traducteurs, de commentateurs, de supports écrits, théâtraux, radiophoniques, audiovisuels), on a tendance à oublier la somme des polémiques qu’elle a suscitées et qu’elle entraîne encore – même sous la masse des hommages rendus.

Bruno Latour © Émilie Hermant

Pour ses détracteurs, Latour était relativiste, postmoderne, anhistorique, irrationaliste, spiritualiste, conservateur, irénique, obscur, cavalier, esthète, et aussi de droite, cela va de soi. La plupart des sociologues ont décrété que Latour ne pouvait pas se déclarer sociologue. La plupart des philosophes ne l’ont pas reconnu comme l’un des leurs. Les institutions académiques parmi les plus prestigieuses du pays lui ont fermé leurs portes alors qu’il était déjà l’un des auteurs les plus lus et cités au monde. Lorsqu’il est arrivé à Science Po Paris, en 2007, le malentendu avec les politistes de l’institution était quasi permanent. Une grande partie de la gauche radicale intellectuelle a, elle aussi, fait de Latour un repoussoir. Derrière ces attaques ou ces rejets, il y a une cause principale, pas toujours consciente, mais à prendre au sérieux : avec un sens consommé de l’humour (parfois potache) et de la provocation, Latour s’est livré à une opération de destitution méthodique et, pour beaucoup, inacceptable des fondements de la culture occidentale, en particulier de ses manières d’envisager la science et la politique.

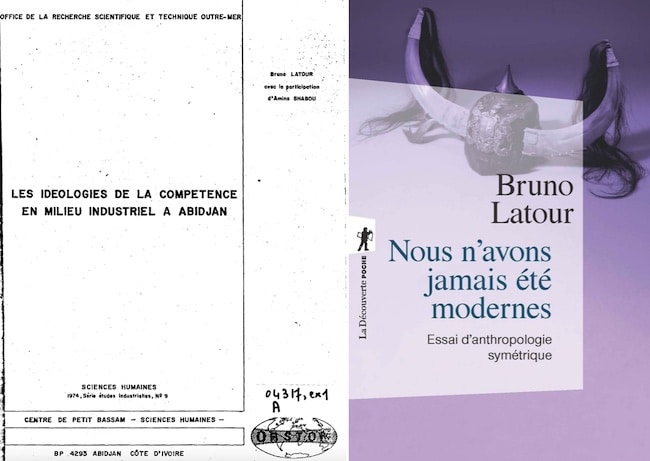

Sa première cible, ce fut, dans un rapport féroce écrit en 1974 (« Les idéologies de la compétence en milieu industriel à Abidjan », disponible en ligne), alors qu’il était coopérant du service national au centre Orstom à Abidjan, le racisme des expatriés français dans la Côte d’Ivoire indépendante et, avec eux, de tous les discours et dispositifs dits de développement. Décolonial avant l’heure, formé sur le tas à l’anthropologie et parti ensuite sur le terrain au Salk Institute de San Diego, Latour s’est livré pendant de nombreuses années à une étude minutieuse et concrète, extrêmement inventive, des manières de produire des faits scientifiques et de fabriquer l’objectivité, l’indisputabilité et l’autorité dans les laboratoires et au-delà d’eux. C’est d’abord dans ce monde académique des études sur les sciences qu’il est devenu un maître internationalement reconnu même s’il fut déjà jugé par certains comme trop littéraire ou métaphorique. En retournant pendant plus de deux décennies le regard distancié de l’anthropologie non pas vers les sociétés autres ou lointaines mais vers l’un des sites cardinaux de la prétention occidentale à la modernité, Latour a peu à peu fait des sciences puis des techniques des activités plus ordinaires, il les a exposées comme des pratiques tâtonnantes, controversées, divisées, moins mystérieuses et impérieuses qu’elles n’apparaissent généralement au sens commun et surtout aux savants eux-mêmes.

Un pas supplémentaire, le pas décisif sans doute, a été franchi en 1991 avec Nous n’avons jamais été modernes (La Découverte). Dans ce livre bref et incisif, Latour mettait en question la représentation que les sociétés occidentales se font d’elles-mêmes en se croyant supérieures aux autres sociétés. Il rapportait cette certitude historiquement construite à un ensemble d’oppositions mythifiées et cristallisées au moment de la révolution scientifique, comme celles qui séparent la nature de la culture, la science de la politique, la raison des croyances, les humains des non-humains. La charge contre les Modernes et l’esprit moderniste ou modernisateur devient, à partir de là, une constante de l’œuvre latourienne culminant ensuite dans sa pensée écologique qui s’est déployée dès le début des années 1990.

Que pouvait-il rester des Lumières (et du pays qui se targue encore d’en être la patrie…) après un tel jeu de massacre ? On discutera sans doute encore un certain temps afin de déterminer si Latour fut, ou ne fut pas, un Aufklärer d’un nouveau genre après avoir consciencieusement dynamité le nouage que les modernes occidentaux ont opéré entre les avancées des sciences et des techniques, ou de l’esprit humain, comme on disait alors, et les progrès de la civilisation, notamment ceux de l’égalité et de la liberté. Latour a fait aussi de l’opération même de la critique, puis de la critique sociale issue ou pas des sciences sociales, et plus largement de l’explication, de la déconstruction, de ce qu’il appelait l’iconoclasme (une catégorie large où il rangeait notamment le constructivisme en sociologie, les théories de la conspiration autant que le discours anticapitaliste), des symptômes apparentés, non seulement de la pathologie réductionniste (Irréductions dans Les microbes. Guerre et paix, 1984) dont relève l’énonciation moderne, mais, plus fondamentalement encore, des formes d’expression déniées d’un appétit de pouvoir de la pensée sur les pratiques, des théoriciens sur leurs objets, appétit dont les conséquences condamnent paradoxalement à l’impuissance collective. Vue sous cet angle, c’est toute la destitution théorique opérée auparavant par Latour lui-même qui pouvait, elle aussi, confiner à une opération sans lendemain. Que faire, ou plutôt comment faire, quand, comme c’est le cas à l’époque présente, les non dupes errent, et même lorsqu’ils prolifèrent ? Impossible, pour Latour, de laisser sans réponse cette question épineuse qui signalait aussi, au milieu d’autres indices venus du monde vivant et de la planète terre, l’épuisement dans une négation sans espoir du projet ou du mode de projection moderne.

Voilà pourquoi le geste à la fois précis et grandiose de destitution latourienne des Modernes s’accompagne en permanence d’un souci parallèle de restitution – plus que d’institution (quoique Bruno Latour en ait créé quelques-unes, à Sciences Po notamment) – de leurs manières de s’associer et de produire des certitudes. Reconstruire, représenter, recomposer : cette tâche a plusieurs noms. Elle fut en réalité conjointe plutôt que consécutive aux premiers mouvements de l’œuvre à partir de La vie de laboratoire (1979) mais n’a affiché sa pleine ampleur qu’au moment de l’Enquête sur les modes d’existence (2012), le grand œuvre de Latour dont les premiers linéaments avaient été jetés dans un carnet daté de 1973. En lisant l’ouvrage, on comprenait que l’insistance de l’anthropologue à montrer l’artificialité et à ouvrir la fabrique des vérités scientifiques n’était que le volet régional d’un programme de recherches bien plus vaste visant à décrire collectivement et de plain-pied, sans les hiérarchiser, dans leur variété et dans leur singularité, dans leur rencontre et leur éloignement, les régimes de véridiction des sociétés contemporaines – le droit (La fabrique du droit. Un ethnologue au Conseil d’État, 2002, La Découverte), la religion (Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, 1996, Les Empêcheurs de penser en rond ; Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, 2002, Les Empêcheurs de penser en rond), la politique, l’économie ou encore la fiction – et les effets de réel qu’ils produisent. Latour n’est pas si lointain, ici, de l’idée défendue par Max Weber d’un polythéisme irréductible des valeurs comme trait propre de la modernité.

Bruno Latour n’a eu de cesse de le répéter et de l’enseigner : restituer, c’est avant tout apprendre à décrire, c’est-à-dire aussi à écrire et à ré-écrire. Décrire au plus près les êtres et les entités, leurs liens et leurs attachements, sans recourir à des abstractions englobantes, à des totalités idéelles et désincarnées, à des notions molaires, à tous ces « gros concepts, aussi gros que des dents creuses » dont parlait Deleuze lorsqu’il raillait les nouveaux philosophes, et qui empoisonnent, selon Latour, le regard de l’ethnographe et toute la discussion publique. L’écriture est le noyau de l’œuvre latourienne : à travers le motif inaugural de l’exégèse, thème de sa thèse de théologie soutenue en 1975, Exégèse et ontologie, dont l’écho résonne dans sa conception de la relation comme traduction ; ou encore dans sa pratique régulière du journal commencée à l’âge de treize ans, et sa graphomanie notoire, sur le terrain et dans la vie.

En vue de fonder ce qu’il appelait un « nouvel empirisme » indispensable à l’époque de bouleversements dont nous sommes le plus souvent les spectateurs impuissants, Latour a multiplié les protocoles et les types de représentation : dans des revues savantes et des livres, bien entendu, mais aussi dans plusieurs expositions collectives avec des artistes et des commissaires, au théâtre et au cœur des humanités numériques lorsqu’il a développé la cartographie des controverses scientifiques et publiques. Il est probable qu’aucun chercheur en sciences humaines, ces dernières années, n’a autant fait varier les styles de compte rendu et fédéré autour de lui un aussi grand nombre de compétences d’artistes et de scientifiques.

Après l’enquête collective en ligne sur les modes d’existence, d’autres recherches plus récentes ont suivi, en écho notamment au mouvement des Gilets jaunes et en suivant le modèle des cahiers de doléances de la révolution française. Depuis quelque temps, Latour pensait que ce qu’il appelait le « nouveau régime climatique » exigeait d’enquêter au plus près de la vie quotidienne, en incitant les citoyens d’un lieu donné à se décrire eux-mêmes et à cartographier ce dont ils dépendent pour vivre, à identifier, comme il le proposa lors du confinement de 2020, pendant l’épidémie de covid-19, les activités dont ils estimaient qu’elles pourraient ou devraient cesser. C’est qu’au fil du temps, et dans le sillage du pragmatisme de Dewey, Latour a peu à peu conçu la pratique de l’enquête comme un opérateur politique fondamental : plus qu’une simple source de connaissances, un levier d’accroissement de puissance.

Alors, la politique, justement ? Sans doute est-ce le domaine où la pensée de Latour a le plus évolué. Depuis quelques années, les critiques de l’anthropologue se sont concentrées autour des conceptions qu’il en a proposées. Avec sa relativisation radicale des Modernes, Latour a projeté sous une lumière crue tout ce que le progressisme et la gauche devait à une conception idéalisée des sciences et de la politique ainsi qu’à une représentation modernisatrice de l’histoire qui écrasait la plupart des attachements et des mondes vécus. Que vaut désormais ce rapport moderne au temps et à l’action lorsque la Terre, les espèces et les humains sont menacés de disparaître par le dérèglement climatique provoqué par les vagues successives de modernisation dont la gauche, y compris révolutionnaire, a été partie prenante ? « Nous ne sommes plus devant une révolution à faire mais devant une révolution déjà faite, affirmait-il. Les catégories de la gauche ne sont plus adaptées à cette nouvelle situation ».

Dans ses derniers essais ou interventions, au lieu d’opposer un ou plusieurs récits alternatifs et plus réalistes aux mythologies fondatrices et « purificatrices » de la modernité occidentale, comme il souhaitait encore le faire dans les années 1990, Latour affirmait plutôt que la modernité était « terminée ». La connaissance de l’Anthropocène imposait peu à peu au plus grand nombre, quoique encore trop lentement, de prendre conscience de toutes les destructions accumulées au nom de la croyance dans le progrès et de la religion de l’histoire. L’époque actuelle, avec ses catastrophes écologiques à répétition, la disparition des espèces et le dépassement des limites planétaires, rendrait caduques l’idée même d’une opposition entre la société et la nature de même que l’orientation linéaire et optimiste de la flèche du temps. Latour voyait ainsi dans l’époque actuelle une situation historique non seulement nouvelle mais inédite depuis le XVIe siècle.

Pour lui, tout être, animal, objet technique, humain, est un acteur ou plutôt un « actant » dans la simple mesure où il produit des effets autour de lui. Cette ontologie latourienne, parce qu’elle s’est en partie affranchie de la division canonique entre les êtres parlants et non parlants, représente pour beaucoup un obstacle infranchissable vers sa sociologie et sa politique. Dans la dernière phase de l’œuvre, depuis l’Enquête sur les modes d’existence, la politique n’est plus immanente au social, comme elle l’était dans les premiers travaux de Latour où les relations de pouvoir étaient partout disséminées dans de vastes réseaux d’actants. Elle est plutôt conçue désormais comme un régime de vérité et d’épreuve particulier. Toute action politique est d’abord locale (« le système est en bas », disait-il pendant le mouvement des Gilets jaunes dont il fut l’un des seuls intellectuels à saisir la nouveauté) au sens où elle doit passer par un patient travail d’associations visant à produire des collectifs, et qui ne peut être mené que de proche en proche, en tenant compte des médiations et des compromis nécessaires, par traduction et par transformation de soi et des autres.

Le motif de la paix a longtemps dominé cette théorie politique latourienne à travers les modèles de l’assemblée (Politiques de la nature, 1999), de la diplomatie, de la composition. Une inflexion décisive a cependant été apportée depuis 2015 et Face à Gaïa (La Découverte) lorsque Latour évoque Carl Schmitt et inclut le problème des ennemis dans sa représentation du monde. Dans un entretien récent à Socialter, il illustrait ainsi ce tournant : « Ma vision politique de la nature dans les années 1990 était une version sociale-démocrate : maintenant nous sommes entrés dans un conflit de mondes. Je reconnais que la notion de diplomatie est tendue car depuis quatre ans avec Donald Trump et Greta Thunberg, ce n’est plus une dispute que l’on peut résoudre par la diplomatie mais un conflit planétaire. La vision peut-être un peu naïve du Parlement des choses, avec la représentation des non-humains, était une approche probablement beaucoup trop optimiste de la situation. Reste qu’il faut bien trouver un moyen, et quelle que soit la vision, démocrate ou tragique, que nous essayons d’inventer, il faut simultanément accepter l’état de guerre et en même temps trouver des solutions qui évitent l’extermination. »

C’est dans ce cadre général qu’a pris forme l’appel latourien, dans ses derniers livres, à « atterrir » (Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, La Découverte, 2017), ou bien à devenir « terrestres », c’est-à-dire à se débarrasser définitivement des mythes modernes et progressistes de l’envol, du décollage, du bond en avant, et, simultanément, à ne pas passer trop vite, en politique, au global, au général, aux grandes catégories : à se soucier de décrire collectivement, en vue de les transformer, les conditions les plus immédiates de subsistance et d’habitabilité. Ces derniers temps, Latour insistait pourtant sur les limites d’une écologie qui serait seulement locale et composée d’une somme de mouvements et d’expérimentations préfiguratives comme c’est souvent le cas à l’heure actuelle. D’où l’idée de reprendre, dans l’un des derniers ouvrages publiés avant sa mort (avec Nikolaj Schulz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, 2022), la langue des classes sociales, historiquement héritée de la gauche, et d’appeler à la formation d’une force politique écologique qui puisse se saisir de l’appareil d’État mais en redéfinissant ses fonctions, en arrachant celles-ci à l’horizon moderniste de la production et de l’agir transformateur.

Ces propositions politiques, tout comme les thèses métaphysiques ou sociologiques de Latour, ont été, sont encore, et seront longtemps discutées avec âpreté. Nul mieux que lui n’a d’ailleurs saisi la puissance contagieuse des controverses pour faire vivre une pensée. Je l’ai évoqué : pour Latour, toute relation, sociale, intellectuelle, politique, pouvait être conçue comme une exégèse. Mais, comme pour l’analyse chez Freud, sait-on vraiment si elle est terminable ou interminable, ou même s’il faut trancher en la matière ? En principe, l’exégèse d’une œuvre peut être sans fin. Mais si le temps de la fin est venu, comme l’anthropologue le pensait, en va-t-il de même de l’exégèse du monde ? Ces dernières années, Latour était devenu de plus en plus conscient du hiatus entre son approche délibérément modeste et patiente de la politique et l’urgence des questions climatiques. Que l’activité d’exégèse puisse avoir prochainement un terme ou rester insuffisante : telle était, pour Latour, à côté de celle du réchauffement climatique et de l’inaction qui l’accompagne, l’autre tragédie des temps présents.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)