Il y eut un temps où, comme dans les contes de fées, une jeune fille pauvre pouvait épouser un jeune et riche bourgeois. Cela se passait dans le mouvement ouvrier révolutionnaire. Portant un regard d’adulte sur ce couple parental morganatique (d’authentiques M. et Mme Morgan Hattick, comme s’amusaient à se définir Sartre et Beauvoir qui, au demeurant, venaient de la même classe), leur fille retrace l’engagement social et politique de Michla Gielman et Guy Braibant, inscrit dans le contexte de la gauche française et de sa fin. Tout en restituant à Michla la dimension humaine et professionnelle que masquait la renommée de son mari.

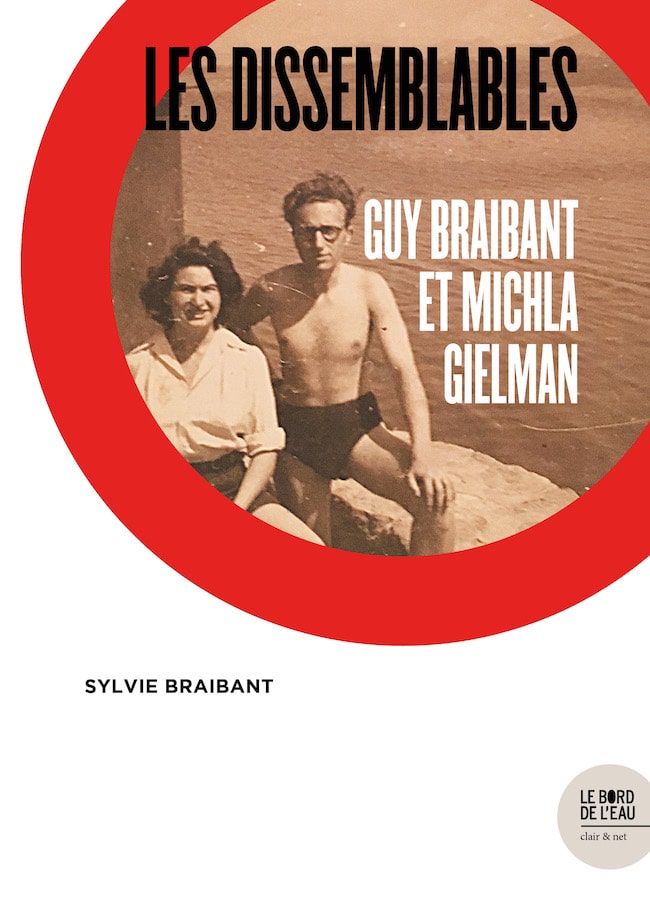

Sylvie Braibant, Les dissemblables. Guy Braibant et Michla Gielman. Le Bord de L’eau, 312 p., 22 €

Le Parti communiste français n’était pas le lieu où parler de ses origines ou d’une quelconque recherche d’identité. On avait d’autres préoccupations que son nombril, disait-on alors. Cela tombait bien, ni Michla Gielman ni son mari, Guy Braibant, n’étaient portés à l’introspection.

Michla avait échappé de justesse, le jour de ses vingt ans, à une rafle à Paris, où ses parents avaient émigré après avoir quitté la Pologne et l’antisémitisme, puis rejoint la Résistance. De cela, elle ne parlait pas plus que du reste. Par exemple, de son père et d’un oncle qui s’était lui aussi jeté du cinquième étage avec ses trois enfants pour échapper à une rafle, ce que Sylvie Braibant, sa fille, n’apprendra qu’au détour d’une conversation et bien plus tard. À ce sujet, elle relève fort à propos que les suicidés de cette période ont disparu des mémoires. Ils ne figurent ni dans les rapports de police ni dans le Mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge Klarsfeld et jusqu’à présent ils n’ont guère constitué un objet de recherche pour les historiens. Sur elle-même Michla Gielman sera toujours discrète, mais, assistante sociale, elle sera sans cesse à l’écoute des autres. Son silence sur ses origines était tel qu’elle ne disait jamais qu’elle venait de Pologne – pays où elle était née et qu’elle abhorrait au point de ne jamais le nommer – mais simplement d’une famille juive de Varsovie. « Cette famille communiste devait aimer l’humanité et la planète entière, à l’exception de la Pologne », note sa fille.

À défaut d’être noble, le juriste Guy Braibant avait par comparaison de nobles origines. Il eut pour père le fils d’un député des Ardennes et directeur des Archives de France, dont la seule « tache », bien cachée, fut l’épouse. Issue de la bourgeoisie juive du Caire, Evelina Braibant, née Curiel, fut déclarée copte, donc chrétienne, par son mari, Charles Braibant, qui l’expédia néanmoins à l’abri avec son fils sous l’Occupation – tandis que lui-même restait en poste comme chef du service des archives et bibliothèques de la marine (1919-1944), avant de rejoindre plus tard les Archives de France.

On naviguera ainsi d’une rive à l’autre, d’un arbre généalogique à un autre, se perdant parfois dans les lignages mais, cette fois, Michla Gielman aura toute sa place. Effacée, elle l’aura été jusque dans la notice pourtant très complète du Maitron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Même chose dans la page Wikipédia ou celle de l’Encyclopædia Universalis, toutes consacrées au grand juriste, conseiller d’État, « coordinateur » des ministres communistes en 1981 que fut Guy Braibant… Le souhait de replacer Michla au centre d’une histoire dont elle avait disparu est sans doute largement à l’origine de ce livre.

C’est d’ailleurs par son enterrement dans le carré juif du cimetière de Bagneux que Sylvie Braibant commence le récit des vies parallèles de ses parents. Pas de rabbin, bien entendu, mais un kaddish, à tout le moins. Et puis, sait-on jamais. Trois ans auparavant, c’est son ex-mari, puisqu’ils avaient divorcé, qu’on avait enterré, cette fois en grande pompe. Une cérémonie « chorégraphiée avec précision » dans le cimetière du Montparnasse. Conseillers d’État et énarques comme le défunt, ministres et personnalités politiques « arrivées dans un ballet de voitures avec chauffeur », juristes, collègues enseignants à Science Po et ailleurs s’y pressaient. Michla Gielman n’était pas présente. Avait-elle deviné qu’elle serait ignorée dans les discours qui allaient évoquer la vie et l’œuvre du grand homme avec lequel elle avait vécu quarante ans et dont elle avait eu deux enfants ? De toute façon, elle n’avait aucun penchant pour quelque cérémonie officielle que ce fût, et devait refuser tout honneur venant de l’État, la médaille du travail comme celle de la Résistance. On connaît bien peu de personnes capables de résister à de tels égards de la puissance publique.

Au sortir de la guerre, Michla Gielman ne devait pas rester en France, mais rejoindre la Palestine pour y construire un État socialiste. Restée auprès de sa mère malade, elle renonce à son projet. Elle vit à Saint-Ouen et travaille au sein du Comité juif d’action sociale et de reconstruction (Cojasor), où elle accueille les Juifs rescapés des camps nazis, leur procure logement, aides alimentaires et soutien moral. Un jour, une collègue qui habite une chambre de bonne dans le XVIe arrondissement l’entraine dans la cellule du PCF de l’arrondissement, la « cellule Passy ». Il existait donc une telle cellule… C’est là qu’elle rencontre en 1948 son futur mari qui, lui, est déjà membre du Parti depuis deux ans.

Guy Braibant a vu son ami âgé de 17 ans se faire fusiller pour complicité d’attentat contre un soldat allemand. Jean-Pierre venait d’adhérer au Parti et il en suivait les consignes : « à chacun son boche ». Rencontrée pour les besoins du livre, sa sœur dira à Sylvie : « Son geste n’a servi à rien. Le PC a envoyé les jeunes à l’abattoir. » L’historiographie reste encore prudente pour évaluer la portée de cette stratégie du PCF entré en résistance. Mais il y a aussi le fait que Guy est souvent au Caire avec sa mère où il fréquente ses cousins, dont Henri Curiel, ce militant communiste et anticolonialiste, assassiné à Paris en 1978 (et dont la clause du « secret-défense » interdit encore l’accès aux archives qui pourraient conduire aux assassins). Guy a adhéré au Parti, « le parti des fusillés » qui allait entrer dans le gouvernement de Gaulle pour une courte période (1945-1946). C’est donc un bourgeois communiste. À l’époque, il n’est pas le seul et le Parti a besoin de ces jeunes gens cultivés et dévoués.

« En adhérant au Parti communiste, en s’épousant, Michla et Guy tournent le dos l’un et l’autre à une partie de leur vie. Michla rompt avec le judaïsme rigoriste de sa mère et le sionisme militant de ses années de guerre. Guy se coupe des réseaux et des mondanités de la grande bourgeoisie. Ils s’ouvrent à d’autres mondes […]. Une entente tacite gomme leurs origines, tout ce qui pourrait entraver l’édification d’un monde meilleur peuplé de femmes et hommes nouveaux. » Sur ce plan-là, Michla Gielman et Guy Braibant seront d’accord. Sinon, comme le dit à Sylvie Braibant un ami de sa mère, « ce qui transparaissait dans la dynamique du couple, c’était quelque chose de très neutre ».

Pour écrire sur sa mère, Sylvie Braibant part à la rencontre de membres de la famille plus ou moins lointaine, d’amis du couple et d’anciens collègues. À sa grande surprise, elle qui n’avait d’admiration que pour le père, intériorisant le vague mépris de classe à l’égard de sa mère, constate qu’ils sont nombreux – et non des moindres – à évoquer les qualités humaines et professionnelles de Michla Gielman. Soudain, Sylvie Braibant n’est plus seulement la fille du brillant juriste et conseiller d’État invité à travers le monde. Elle est aussi la fille d’une exceptionnelle assistante sociale en psychiatrie dont la mémoire se loge dans les souvenirs qu’elle a laissés chez ses collègues – car ses archives professionnelles, conservées aux archives municipales de la commune de Saint-Ouen où elle a travaillé pendant trente ans, ne correspondent guère qu’à trois boîtes de format A4 ; son dossier est encore plus mince aux archives d’Ivry, où elle a œuvré dix ans dans le cadre du centre médico-psychologique municipal : « minuscules » sont les vies professionnelles des travailleurs sociaux…

En revanche, Sylvie Braibant dispose de quantité de sources sur son père : journal personnel dans sa jeunesse, notes, articles, cours, rapports et gros livres de droit, discipline dans laquelle il est devenu une sommité. Non seulement c’est un personnage public, mais sa vie privée croise la grande Histoire en raison de ses liens de parenté et d’affinité idéologique avec son cousin Henri Curiel – sans compter l’autre cousin, le célèbre espion britannique au service de l’Union soviétique, George Blake, débusqué et arrêté en 1961. D’où l’investigation dans les archives de la surveillance, le service de contre-espionnage, intrigué par « cette famille où se trouvaient des fils de banquiers, communistes, un agent double et deux juristes de haut vol engagés chez les “rouges” ».

On ne sait trop comment – ou alors j’ai manqué une information dans ce livre si dense – les fiches du SDECE concernant le dossier « CURIEL/BLAKE/WEIL -BRAIBANT/BRAIBANT » ont été mises à la disposition de l’autrice. On s’en doute, le dossier est lourd. Tous ces noms sont dans le collimateur de l’État. En ce qui concerne Guy Braibant, haut fonctionnaire, maître des requêtes au Conseil d’État, tenu à l’obligation de réserve, une photo montre qu’il a jadis participé à la manifestation interdite, organisée à l’initiative du PCF pour en finir avec la guerre coloniale en Algérie, du 8 février 1962, laquelle se terminera par la tragédie de Charonne : neuf victimes, deux femmes et sept hommes, dont un jeune de quinze ans.

Être communiste n’empêche pas Braibant de mener une carrière sans faute, en dépit des obstacles précisément liés à son engagement. Mais, après l’euphorie de l’élection de François Mitterrand en mai 1981, c’est la déception. Il désapprouve la fin de l’union de la gauche initiée par le PCF et à la construction de laquelle il a fortement contribué – au point qu’on l’appelait « le cinquième ministre du PCF » dans le gouvernement Mauroy. Il quitte le Parti en 1984. Michla Gielman l’avait quitté en 1979. Elle avait toujours avoué être un peu plus « stalinienne » que lui. À preuve son hostilité au féminisme. Marxiste et d’origine ouvrière, elle jugeait secondaire le combat des femmes, même celui pour le droit à l’avortement. Sans doute un peu moins péremptoire que Jeannette Vermeersch, la femme de Maurice Thorez, qui stigmatisait ces problèmes de « bourgeoises »…

Le ciment idéologique disparu, les parents de Sylvie Braibant se sépareront en 1987 et Guy déménagera pour retourner dans le XVIe arrondissement. Comme si tous deux avaient été ressaisis par leurs origines. « Ce milieu que fréquentait son mari, dira un ami et collègue de Michla, elle l’exécrait. » Elle s’éloignera de plus en plus de la politique et s’intéressera à nouveau à l’histoire juive, celle des persécutions surtout. Elle ne se rendra finalement jamais en Israël, irritée pourtant par toute critique contre l’État juif, tandis que Guy, qui y fut invité, aimait à rappeler que, dans l’Égypte des années 1930 et 1940, un train reliait Le Caire à Jérusalem en 9 heures 54 minutes. Une façon d’évoquer le passé en esquissant un clin d’œil à l’avenir.

En 1984, Guy Braibant essuie la haine de Jean-François Revel, journaliste au Point, pour avoir été communiste et cousin d’Henri Curiel ; le fait d’avoir été assassiné n’épargne pas à ce dernier les foudres anticommunistes de l’essayiste. Elles ont été déclenchées par le livre de Gilles Perrault, Un homme à part, consacré à Henri Curiel, livre auquel Sylvie Braibant a collaboré. Guy Braibant, qui a réintégré le Conseil d’État, semble devenu l’homme à abattre d’une certaine presse qui s’y connaît en la matière : « Une place rouge au Conseil d’État », titre à son tour à la une Le Quotidien de Paris. La curée aura des conséquences. Guy Braibant n’obtiendra pas la direction de l’ENA, ni la présidence du service du contentieux, mais un poste sera créé pour lui, la « section du rapport et des études », un lot de consolation qu’il servira avec toute sa rigueur professionnelle ; il obtiendra quelques beaux résultats, tout en rencontrant des échecs.

L’un d’eux concerne son rapport au Premier ministre sur les archives. En 1995, à la suite de la découverte par Serge Klarsfeld dans les archives des Anciens combattants du fichier des Juifs de la région parisienne réalisé par la préfecture de Paris à la demande de l’occupant en octobre 1940, fichier dont l’existence avait été dissimulée au public, Guy Braibant se voit confier un rapport sur la problématique question de l’accès aux archives désormais révélée au grand jour. Il s’acquitte de sa tâche avec un rapport substantiel qui, bien qu’écrit dans le langage convenu, ne mâche pas ses mots. S’il est officiellement félicité par les hautes autorités, on ne tient en revanche pratiquement aucun compte de ses recommandations. Sitôt approuvées, sitôt mises au placard.

Vingt-cinq ans plus tard, le problème demeure entier. En s’engageant dans le « Collectif secret défense », créé en 2021, qui lutte contre l’impossibilité d’accéder aux archives au nom des intérêts supérieurs de l’État – laquelle entrave la recherche de la vérité et la justice –, Sylvie Braibant poursuit l’œuvre de son père. Mais pas seulement. Si dissemblables qu’ils aient pu être, son père et sa mère lui ont transmis l’un et l’autre le sens du devoir et de l’engagement.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)