Pendant six mois, de la fin juin 1941 au début janvier 1942, avant que la faim et la maladie ne mettent fin à sa vie, un adolescent de seize ans de Leningrad a tenu un journal. Cet ego-document du siège mené par l’armée allemande est saisissant, autant par l’expérience tragique particulière qu’il décrit au jour le jour que par le rôle joué par ce journal pour ce jeune garçon. Un texte d’urgence pour percevoir le passé mais aussi notre présent, celui des millions de jeunes gens pris sous les bombes, en Ukraine et ailleurs.

Iouri Riabinkine, Le siège de Leningrad. Journal d’un adolescent (1941-1942). Trad. du russe par Marina Bobrova. Édité par Sarah Gruszka. Éditions des Syrtes, 176 p., 16 €

Si Iouri Riabinkine inaugure son carnet par une page intitulée « autobiographie » – « Je suis né le 2 septembre 1925 à Leningrad. Je vis avec ma mère, ma sœur et ma tante. Ma mère travaille au comité régional du combinat technique industriel en tant que bibliothécaire, elle est membre du Parti communiste depuis 1927 » –, c’est bien un journal qu’il tient pendant le siège de sa ville. Il y écrit sa peur d’une attaque chimique, raconte le premier bombardement le 8 septembre 1941, le déluge de feu doublé d’une pénurie alimentaire de plus en plus grande, l’espoir d’une évacuation… Chaque jour, parfois très tard, il livre sa vie de jeune homme, pris entre la sortie de l’enfance et l’entrée dans l’âge adulte, entre ses activités ludiques et sa mobilisation comme futur combattant.

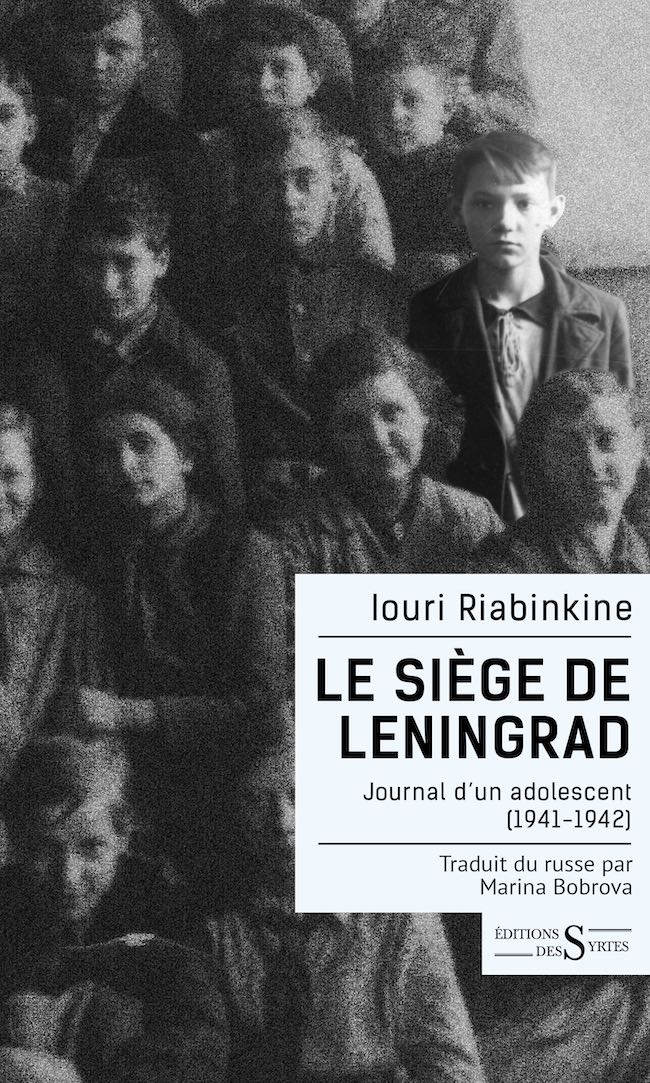

Iouri Riabinkine parmi ses camarades de classe, 1940 ou 1941 © D. R.

Les entrées de son journal sont ainsi d’abord centrées sur cette existence de lycéen, habitée par les jeux, notamment le jeu d’échecs en ce début d’été 1941 – « un jeu plus sérieux qu’il n’y paraît » ; mais la légèreté et l’insouciance sont au fil des jours gommées, supplantées par l’inquiétude suscitée par les bombardements. Iouri va de moins en moins jouer avec ses camarades, son emploi du temps ne lui laisse plus de temps pour lire Voltaire, Jack London ou Alexandre Dumas : il rejoint le Palais des Pionniers pour remplir des sacs de sable et contribuer à la défense de la cité. La gravité s’installe peu à peu.

Le diariste, qui considère son journal comme un lieu de liberté absolue, décrit avec une incroyable précision les effets de cette menace sur son « caractère ». Ne craignant jamais qu’un lecteur ou une lectrice (sa mère, par exemple) ne le lise à son insu, il note noir sur blanc ce que la guerre lui fait. Physiquement d’abord : « J’ai seize ans, mais ma santé ressemble à celle d’un homme de soixante ans » (1er-2 octobre) ; psychologiquement surtout : « Je suis tombé dans un abîme que j’appelle le relâchement moral, l’absence totale de conscience, le déshonneur et la honte » (15 décembre).

Ainsi, la violence que produit la lecture de ce journal tient sans doute à la métamorphose de ce garçon encore enfant en un homme éprouvant parfois les plus terribles sentiments à l’égard de ses proches lorsque la nourriture se fait très rare : « Aujourd’hui [15 décembre] en rentrant de la boulangerie, j’ai volé un bout de pain de Maman et Irina, 25 g environ ». Le journal de Iouri est ainsi la chronique d’un affamement cruel qui condamne son auteur à ne plus penser qu’à sa propre survie. Iouri l’écrit, s’en émeut, ne cesse d’interroger avec une lucidité bouleversante les comportements que la situation suscite en lui. Le 1er décembre, faisant le bilan de novembre, il écrit : « tous mes idéaux ont été immédiatement remplacés par des préoccupations matérielles. Pendant tout le mois, le besoin fondamental est resté le même : la nourriture ».

Plus les jours passent, plus le siège est strict, plus les conditions d’existence du jeune homme et de sa famille sont insupportables : la promiscuité (ils doivent partager leur appartement avec d’autres habitants), le froid qui devient intolérable à partir de novembre et surtout la faim qui génère entre eux « des scènes répugnantes de partage ». Progressivement, toute humanité déserte le jeune homme qui est hanté par la jalousie, le ressentiment, la colère et l’envie. La privation génère entre sa mère, sa sœur et lui des rapports de détestation et de colère ; elle détruit les liens qui les unissent mais aussi tous les rapports sociaux ordinaires.

Le diariste use de son journal d’abord pour « épancher son cœur » (le 18 septembre), s’en voulant de son lyrisme « déplacé » ; l’écriture est une arme pour lutter contre cette déshumanisation. Il y relève sans fard sa désillusion, sa colère aussi : « Je pleure, je n’ai que seize ans ! Quels salauds ceux qui ont déclenché cette guerre… Adieu mes rêves d’enfant vous ne reviendrez plus jamais. Je vais vous faire fuir comme la peste » (9-10 novembre). À partir de décembre, le journal change encore de fonction, l’écriture est ce qui le rattache à la vie ; le 10 décembre, alors que le froid, les poux, la faim, annoncent sa mort prochaine, il note : « Les pages de mon journal approchent de la fin. Il semble que le journal lui-même détermine le temps qu’il me reste pour le tenir. »

Le journal s’achève par un étonnement, une description si fine de l’impuissance face à une situation historique sur laquelle il n’a aucune prise : dans la dernière entrée, celle du 6 janvier, Iouri inscrit : « le temps traîne si lentement, si longtemps… Oh, mon Dieu, qu’est-ce qui m’arrive ? ».

L’histoire du journal de Iouri Riabinkine est emblématique des écrits personnels en situation extrême : il a longtemps été enfoui dans les archives privées avant de remonter à la surface. Son existence n’a été connue qu’en 1972, lorsqu’une collecte de témoignages sur le siège de Leningrad fut lancée : il est présenté dans une petite exposition locale et fait l’objet à cette occasion d’un article dans la revue Smena. En possession, pour une raison inexpliquée, depuis 1942 d’un instituteur de la région où la mère et la sœur de Iouri furent évacuées, il est sous les années Brejnev remis à sa grande sœur, qui se trouvait en Sibérie au moment du siège de Leningrad ; elle le conserve précieusement et le publie une première fois dans le volume collectif Le livre du blocus (1980), traduit dans de nombreuses langues mais jamais en français.

Après la chute du régime soviétique, le journal de siège fait l’objet d’une nouvelle édition non expurgée (Iouri et sa famille croient en Dieu). L’historienne Sarah Gruszka l’édite ici pour la première fois en langue française. L’éditrice précise que ce journal entamé le jour de l’invasion de l’URSS par les troupes du IIIe Reich n’avait pas vocation à être publié, même si l’adolescent semble soucieux de témoigner pour les historien.ne.s de demain, et que son journal constitue aujourd’hui un témoignage extraordinaire.

Ces archives autobiographiques ont été longtemps négligées par la discipline historique, parce que suspectes de narcissisme. Ce n’est plus le cas depuis une vingtaine d’années ; en France, l’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique (APA), fondée par la diariste Chantal Chaveyriat-Dumoulin et le chercheur Philippe Lejeune (elle fête ses trente ans en 2022), y a largement contribué avec plusieurs milliers d’ego-documents conservés à Ambérieu-en-Bugey. En Italie, l’Archivio dei diari, fondé en 1984 à Pieve Santo Stefano par le journaliste Saverio Tutino, a permis de mettre à l’abri ces archives personnelles. À Moscou, l’association Memorial avait, avant son interdiction, collecté des centaines d’écrits personnels rédigés pendant la période soviétique. Devenue un champ de recherches légitimes des études littéraires, l’étude de ces écrits, initiée notamment par Catherine Viollet, fait l’objet d’un site centré sur la mise en ligne du très riche Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi de langue française (sous la direction de Françoise Simonet-Tenant, avec la collaboration de Philippe Lejeune, Jean-Louis Jeannelle, Michel Braud et Véronique Montémont), paru aux éditions Honoré Champion en 2017.

Sarah Gruszka, dont on attend la publication de la thèse de doctorat soutenue en 2019 (« Voix du pouvoir, voix de l’intime. Les journaux personnels du siège de Leningrad, 1941-1944 » a reçu le Prix solennel de la Chancellerie des Universités de Paris), fait partie de cette jeune recherche nourrie de l’analyse de ces écritures si longtemps négligées. Elle a annoté sobrement le journal de Iouri Riabinkine, ne surchargeant pas ce texte intime d’un appareil critique inutile. Car cet écrit d’un jeune homme ordinaire n’est pas tant un document sur le siège de Leningrad que la voix d’un adolescent confronté aux désastres de l’Histoire. Il y livre un regard qui progressivement chasse les espoirs d’enfance ; la prise d’écriture, d’abord légère, se mue en un récit de transformation, l’histoire d’une initiation violente et brutale à la violence du monde, et devient un témoignage qui s’échappe de Leningrad, de 1941, pour peindre ce que nous sommes lorsque la guerre nous prend.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)