Le vif de l’art (12)

D’ordinaire, les grandes manifestations d’art contemporain se signalent par la « force » des œuvres qu’elles rassemblent. Souvent, d’ailleurs, le spectateur se sort de l’embarras qu’elles lui causent en se disant : « C’est fort. » Les commissaires de la 16e Biennale de Lyon ont au contraire décidé de manifester la « fragilité » des œuvres qu’ils exposent. Il se pourrait qu’avec ce thème Sam Bardaouil et Till Fellrath aient trouvé un point de rencontre avec le public, qui se dira peut-être pour une fois : « C’est cela. »

« manifesto of fragility ». Biennale d’art contemporain de Lyon. Jusqu’au 31 décembre 2022

65, rue Challemel-Lacour, 7e arrondissement de Lyon – « Cela » consiste, par exemple, à loger dans les intervalles d’un échafaudage quelques-uns des moulages d’antiques que conserve l’université Lyon 2 afin de les considérer dans un autre contexte que celui de l’étude. Ou, plus précisément, afin d’examiner leurs fragilités successives, survenues au cours de la réalisation elle-même, à la suite des bombardements de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui détériorèrent certaines statues, ou à cause des dégradations que les étudiants en beaux-arts – las d’héritages – leur firent subir en mai 1968. Selon le même principe, une enfilade de containers abrite des copies de peintures célèbres issues des collections du musée des Hospices. Les pièces de papier japonais dont sont recouvertes des zones plus ou moins étendues de leurs couches picturales correspondent aux lacunes que les restaurateurs traitent ainsi provisoirement.

Montrer ces œuvres d’art que le temps a fragilisées parmi des œuvres récentes conçues pour dessiner d’autres fragilités, répartir les unes et les autres en lieu et place des machines aujourd’hui délocalisées des anciennes usines Fagor-Brandt de Lyon, c’est définir, à partir d’un enchaînement de discontinuités, un continuum visuel et un espace où penser. Ce qui permet aux visiteurs d’y avoir leur place ; circonstance rare, dont on mesure combien elle détermine la nature du rapport – de force ou de fragilité – qu’instaure une œuvre avec celles et ceux qui la regardent.

Munem Wasif, « Fragments of a lost legacy 2007-2017 », Objets trouvés en métal, papier, toile de jute, photographie et Man Selling Jute, 2007-2017, Impression jet d’encre, cadre en bois. Courtesy de l’artiste / Project 88. Avec le soutien de la Samdani Art Foundation, de Project 88. 16e Biennale d »art contemporain de Lyon. Usines Fagor © La Biennale de Lyon

En arpentant les gigantesques halls désoccupés où siège temporairement la Biennale, on devine cependant pourquoi, en dépit de leurs intentions, les commissaires ne sont pas parvenus à dissiper tout à fait les rêves de grandeur dont se nourrit l’art actuel. Bordé d’un bassin d’eau noirâtre et recouvert uniformément d’un gris couleur de cendre ou de béton, le campement hétéroclite que Hans Op de Beeck a installé dans l’un deux illustre bien cette difficulté à inverser le rapport de force. We Are the Last to Stay se présente comme un parcours et se révèle aussitôt être un décor, à la fois opératique par ses dimensions et didactique dans son ambition d’illustrer la situation présente. En mimant la réalité à laquelle elle prétend répliquer là où on s’attendrait à ce qu’elle la mine, l’œuvre immerge le visiteur dans son univers, mais le monde qu’elle évoque ne le concerne plus.

À une échelle plus réduite, d’autres installations paraissent hésiter, elles aussi, à intégrer la fragilité à leurs dispositifs. Avec Virgo, Pedro Gómez-Egaña reconduit ainsi plus qu’il ne détourne le modèle du show-room, de même que, dans La science, comme la réalité, reste platonicienne, les meubles que Jose Dávila maintient dangereusement en équilibre sur des rochers démontrent l’instabilité sans renoncer à la maîtrise contenue dans sa démonstration. La proposition n’est pas hermétique du point de vue de sa signification, mais elle est bien forclose en ce qui concerne son procédé. Le statut de l’échafaudage sur lequel Lucia Tallová a bâti sa Mountain et accroché ses souvenirs (papiers découpés, photographies anciennes, livres d’occasion) oscille encore entre celui d’une forme adhérant plus ou moins à son thème et celui d’une simple structure d’exposition.

En reconstruisant grandeur nature la salle d’audience du tribunal des armées de Montluc en bois et en carton, Nicolas Daubanes semble introduire plus nettement la précarité au cœur de son œuvre. Pourtant, si la reproduction qui sert de cadre à Je ne reconnais pas la compétence de votre tribunal ! paraît là encore un peu forcée, c’est non seulement au regard du thème historique qu’elle aborde mais en comparaison du matériau qu’emploie Nicolas Daubanes pour ses portraits de prisonniers politiques algériens qui furent jugés et condamnés – certains à mort – dans les années 1950-1960 à Lyon. La limaille de fer aimantée de ses dessins leur donne en effet un aspect photographique ou archivistique et une consistance de papier brûlé qui renvoient visuellement à cette mémoire violente de la violence.

Bien qu’elle porte cette fois sur l’invisibilité des travailleurs immigrés au Qatar, cette violence impliquée dans la facture de l’œuvre se retrouve dans les acryliques et encres sur toile qu’a réunies Mohammed Kazem sous le titre Even the Shade Does not Belong to Them (« Même l’ombre ne leur appartient pas »). Des portraits dont l’effacement, parfois l’inachèvement, n’est pas dû qu’au médium pictural, mais répond au projet de l’artiste, qui, au début des années 2000, délinéait au crayon ses modèles, comme en témoignent la série Fenêtres, exposée cette fois au musée d’art contemporain de Lyon, ou encore l’immense toile intitulée elle aussi Window que lui a commandée la Biennale, et qui, dans un style d’affiche cette fois, montre une foule d’ouvriers casqués se pressant vers un car.

Dans une petite salle à part, Munem Wasif a disposé sur une table quelques outils rouillés, qui servaient autrefois aux tisseurs de jute bangladais. Cette industrie disparut définitivement le 2 juillet 2020 lorsque le gouvernement ferma les vingt-cinq dernières manufactures spécialisées dans cette production textile. En projetant dans l’usine lyonnaise la vidéo d’une autre usine désaffectée, au Bangladesh, Munem Wasif retisse un fil visuel ténu à partir d’un lien industriel rompu.

Les mains qui composent par ailleurs sa série photographique intitulée 2nd July, 2020 (visibles en plus grand nombre au musée Guimet) décrivent un désœuvrement analogue à la détresse de celles – les siennes – que dépose sur du tissu cyanotypé Sarah Brahim (exposées au musée Gadagne). À partir d’un même motif, quoique avec des moyens photosensibles différents, les deux artistes parviennent à ce point où, la délicatesse suggérant la fragilité, l’empreinte partielle d’un corps indique l’état d’un être et, par suite, celui d’une société.

81, quai Charles de Gaulle, 6e arrondissement de Lyon – À l’autre bout de la ville, le musée d’art contemporain réitère cette approche parcellaire en inventant, au sens archéologique du terme, c’est-à-dire en (re)découvrant, l’histoire de Louise Brunet. De cette femme, les organisateurs de la Biennale ne connaissent qu’un fragment d’une lettre en date du 9 mars 1840, envoyée depuis Beyrouth où elle aurait émigré après la révolte des canuts (1834). Elle comptait y travailler dans les élevages de vers à soie du Mont-Liban que les entrepreneurs français implantaient à l’époque, quitte à supprimer au passage une bonne partie des cultures vivrières locales.

Un épisode lointain de l’histoire lyonnaise que Michelle et Noel Kerserwany ont essayé de rapprocher par le moyen de la fiction vidéo en se demandant par quelles sinuosités la trajectoire de deux immigrées arabes, l’une Libanaise, l’autre Syrienne, devenues serveuses à Lyon aujourd’hui, découlait de cette histoire. Selon un principe analogue aux Chenilles des Kerserwany (projeté aux usines Fagor), l’exposition du musée d’art contemporain fait d’une personne réelle unique une personnalité fictive multiple, propice à l’entremêlement des histoires et au questionnement critique, voire utopique, qu’il autorise.

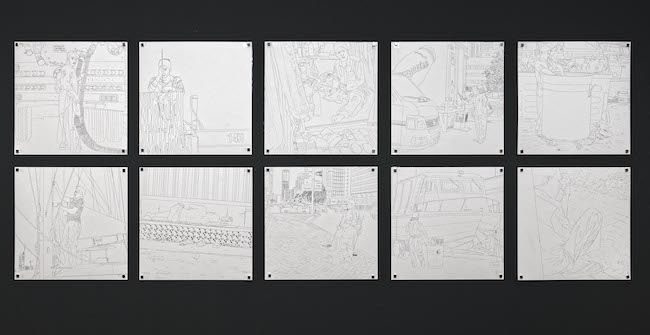

Mohammed Kazem, « Les nombreuses vies et morts de Louise Brunet ». Série Windows (2011-2012). Graphite sur papier. Courtesy de l’artiste et Gallery Isabelle van den Eynde. 16e Biennale d’art contemporain de Lyon, Musée d’art contemporain – macLYON © Blaise Adilon

« Louise Brunet » a-t-elle quelque chose à voir avec l’Horrible massacre à Lyon qu’a gravé un certain J. P. Clerc en 1834 (musée d’Histoire de Lyon) ? Avec l’affreuse affiche de Francisco Tamagno pour l’exposition coloniale qui s’est tenue dans la même ville soixante ans plus tard (musée des Confluences) ? Avec la triomphale Entrée de l’armée française à Beyrouth en 1860 que peint Jean-Adolphe Beaucé, ou encore avec la somptueuse marine de Michael Zeno Diemer montrant un trois-mâts prenant le large de la capitale libanaise en 1933 (collection Philippe Jabre) ? « Oui et non », répondent les commissaires, suivant une licence que s’accorde l’investigation artistique et que s’interdit la recherche historique, même si la première stimule aussi la seconde, ne serait-ce qu’en l’incitant à explorer autrement d’autres histoires fragiles.

Sous ce rapport, l’exposition Beyrouth et les Golden Sixties qu’accueille simultanément le musée d’art contemporain dans ses murs renoue avec des principes historiographiques plus traditionnels en évoquant la création artistique libanaise des années 1950 à 1970. Si pourtant ce panorama prend bien toute sa place dans le programme de la Biennale, c’est que le Liban constitue peut-être, de par sa situation politique et géopolitique, l’un des pays les plus fragiles au monde. Mais si l’on admet que l’art, quand il ne les a pas anticipées, a recensé ces fêlures avec une exactitude de sismographe, les lignes qu’en tirent les artistes empruntent quant à elles des tracés inattendus.

Dans les années 1960, Laure Ghorayeb armoriait à l’encre de minuscules idoles aux allures d’organismes multicellulaires (collection Saradar), quand Juliana Seraphim donnait à son Amulette phénicienne (vers 1965, collection Saleh Barakat) la texture d’un sol mêlé de poudres de couleurs et griffé de lignes imaginaires faites pour une table d’orientation sans orient. Les lignes droites que Farid Haddad traçait au graphite au cours de la décennie suivante résultent d’un même procédé soustractif, soit que le dessinateur confie au papier qu’il réserve le soin de frayer une voie et d’esquisser une structure, soit qu’il retire un peu de la poudre de son crayon en appliquant sur ses dessins une bande adhésive qu’il décolle ensuite.

Adaptée à l’abstraction géométrique, la technique qu’emploie Farid Haddad pour sa série Revival Variation (1974, collection Saradar) produit toutefois sensiblement les mêmes effets que celle, figurative, utilisée par Dia al-Azzawi pour les différentes planches de Tel al-Zaatar (1979, Barjeel Art Foundation). Qu’elles soient rectilignes ou déchirées, les coupures qu’inflige ce dernier à ses estampes en rompent l’intégrité. Une rupture que Jamil Molaeb, dans son Carnet de notes de la guerre civile (1975-1976, collection Saradar), maintient pour sa part à l’intérieur du cadre figuratif, qu’il s’agisse de fils de fer barbelé, d’un double cartouche sectionnant une face, ou bien d’un profil partagé en quatre dans l’objectif cerclé d’un viseur.

Ce même cercle qu’Huguette Carland peint rouge sang sur les fonds blanc-rose de son diptyque, c’est à peu près tout ce qu’il reste de figure dans sa Guerre incivile (1981, succession de l’artiste) ; lointaine évocation de l’abstraction passée ou vestige des nus féminins monochromes – Bonnard baignés de Rothko – qu’Helen El-Khal peignait au début des années 1970. De l’évolution de ces « lignes » libanaises, on ne peut cependant déduire une quelconque nostalgie pour l’art qui les a fait naître avant la guerre. On ne peut que deviner comment, à leur manière impliquée ou indifférente selon les cas, elles recoupaient quelques-unes des lignes de faille qui ont contribué à son éclatement en 1975, et à sa persistance pendant quinze ans.

51 rue du Lieutenant-Colonel Prévost, 6e arrondissement de Lyon – Le film d’animation qu’a commandé la Biennale à Nadine Labaki et Khaled Mouzanar, sur des illustrations à l’encre et à l’aquarelle de Jorj Abou Mhaya, produit une sensation plus ambiguë. Projeté au musée Guimet sur un écran semi-circulaire, conçu comme un long travelling que parcourt un enfant aux cheveux longs que l’on voit grandir au milieu des ruines, Le monde va à la guerre et moi j’en reviens suscite un sentiment de clôture voisin de celui qui se dégage de We Are the Last to Stay, ou, dans un style plus proche et avec des limites comparables, de Valse avec Bachir d’Ari Folman (2008). Appuyée par un parlé-chanté litanique, la saccade des différentes facettes du conflit et de ses conséquences aboutit en effet à une œuvre dans laquelle la guerre paraît finalement bel et bien bouclée par et dans l’esthétique qui la donne à voir.

Marta Górnicka, « Grundgesetz – Ein chorischer Stresstest », 2022, Installation vidéo, 33’00’’. 16e Biennale d »art contemporain de Lyon. Usines Fagor. Production Maxim Gorki Theater, Berlin. Courtesy Maxim Gorki Theater / EBENSPERGER. Avec le soutien de Maxim Gorki Theater © Blandine Soulage

Une impression équivalente se dégage de Morgestraich, la trop brève performance filmée de Clément Cogitore qui se réfère à la procession éponyme du carnaval de Bâle, au cours de laquelle une fanfare masquée et déguisée annonce d’un pas lugubre, en pleine nuit, la fin de l’hiver. Mais en circonscrivant la parade urbaine à un espace scénique, Clément Cogitore délimite ce qui aurait dû déborder. Ce n’est finalement qu’en quittant les hautes salles de ce qui fut jusqu’en 2007 le muséum d’histoire naturelle de Lyon, en s’éloignant de l’oppressante installation horticole et sonore placée par Ugo Schiavi sous l’ancienne verrière obturée, qu’on trouve matière à renouer avec le débordement que la fragilité érigée en programme promet aussi.

Dans une autre performance collective, visible aux usines Fagor, l’artiste Marta Górnicka s’érige en vigoureuse cheffe de chœur le temps d’une profération à cinquante voix, sous les colonnes de la porte de Brandebourg à Berlin, de la Constitution fédérale allemande. En percevant de loin leur clameur, on croit d’abord, contre l’évidence, qu’une manifestation ouvrière secoue de nouveau l’usine. On se rassure en s’approchant pour constater qu’il ne s’agit que d’un film enregistré, rien qu’une manifestation d’art où, comme au théâtre, tout finit par des chansons. Pas complètement rasséréné par l’élan que l’attroupement semble avoir suscité ce jour-là, on se félicite tout de même, avant de quitter les lieux mi-bourgeois mi-honteux (ce qui n’est ni commun ni commode), de la sagesse des gouvernements qui restreignent l’apprentissage du chant et le goût populaire au seul et pur hymne national.

Car lorsqu’une petite foule de tous âges et de tous horizons, d’une diversité à faire mordre son toupet à la première vieille perruque venue là en croyant assister à un requiem, quand une fraction de peuple s’empare de la loi fondamentale pour la clamer haut et fort, a capella ou accompagnée, en canon ou en solo, avec rage à certains moments et à d’autres sans passion, qu’elle crie chaque article l’un après l’autre afin de vérifier ce qui en résiste ou non, elle fait aussi voir celles et ceux qui résistent en reprenant cette parole qu’un texte porte en leur nom mais quelquefois sans leurs voix.