Constamment évoquée dans la presse et omniprésente dans l’agenda politique, la présence sur le territoire d’étrangers sans papiers y est rarement décrite dans sa réalité concrète. Du coté des sciences sociales, un nombre croissant de travaux s’est penché sur la condition de ces hommes et de ces femmes pour qui le retour vers le pays d’origine est aussi improbable que leur régularisation dans le pays d’accueil – au point que leur situation « irrégulière » devient paradoxalement permanente, jusqu’à constituer un mode de vie précaire mais ordinaire. C’est à cette réalité que se confrontaient, au début des années 2000, quelques études nord-américaines classiques, notamment celles de Susan Coutin ou Nicholas De Genova. Dans cette perspective, l’anthropologue Stefan Le Courant propose une contribution importante à la description du quotidien ordinaire de ces « irréguliers permanents », mais aussi à l’analyse de l’institution étatique dont la marque est décelable, en creux en quelque sorte, dans leur condition sociale mais aussi dans leur état physique et psychologique.

Stefan Le Courant, Vivre sous la menace. Les sans-papiers et l’État. Seuil, coll. « La couleur des idées », 368 p., 23 €

L’État, en effet, c’est ce qui accule les étrangers sans titre à une existence rarement clandestine – ils ont des amis et des collègues de travail, possèdent un compte en banque ou sont parents d’enfants scolarisés – mais toujours précaire et incertaine. Cette incertitude emporte à son tour des effets psychologiques, que Stefan Le Courant analyse de manière approfondie : la sociologie du séjour « irrégulier » qu’il propose est aussi une sociologie de l’angoisse, de l’évaluation et de l’évitement ordinaires du risque, et, dans les cas extrêmes, de la paranoïa qui saisit les étrangers placés devant la possibilité permanente d’une arrestation et d’une tentative de renvoi forcé vers leur pays d’origine.

Pour réaliser cette recherche, il fallait tout d’abord relever un défi de taille : observer, puis restituer par l’écriture, des réalités qui semblent par hypothèse se refuser à l’enquête. Ce sont en premier lieu des vies qui cherchent à demeurer le plus possible dans l’informel, la formalisation par l’écrit – celui du travail sociologique, mais aussi celui du procès-verbal de police, du droit et des « papiers » – étant par excellence redoutée. C’est ensuite l’ensemble des émotions qui marquent la peur du contrôle omniprésente chez les sans-papiers : si les réactions émotionnelles ont leur sociologie, elles demeurent en effet une expérience subjective dont l’objectivation reste difficile. Pour Stefan Le Courant, la solution – stimulante – passe par l’enquête ethnographique : assurant le suivi d’un ensemble de sans-papiers en tant que bénévole de l’association Cimade, il a pu à cette occasion nouer des contacts et partager pendant plusieurs années le quotidien de travailleurs étrangers privés de titre de séjour.

Si les liens de complicité puis d’amitié qui se sont tissés avec ces hommes ont rendu possible l’enquête ethnographique, ils autorisent alors le projet d’un récit alternatif au récit médiatique, judiciaire ou policier de leurs vies « irrégulières » : celui d’existences irréductiblement singulières, et d’un quotidien fait de stratégies et de « débrouilles » multiples, dont les discours officiels effacent chaque fois la complexité. Ce terrain permet également de proposer une ethnographie particulièrement fine de ces stratégies, et de l’investissement émotionnel qu’elles supposent. La peur face à la menace est ici d’autant mieux restituée qu’elle est décrite telle qu’elle se manifeste, en relation avec des situations et des lieux concrets où Stefan Le Courant accompagne ses interlocuteurs. L’émotion est bien un ressenti physique, non réflexif et difficile à partager, mais elle est ici constituée (et maîtrisée) à travers un rapport particulier à l’espace et aux interactions avec autrui : c’est en analysant ces éléments concrets que les sans-papiers apprennent à contrôler leur angoisse en anticipant et en évitant le danger. Et c’est à une description très riche de ces mêmes situations concrètes que nous convie l’ethnographe.

Le livre s’ouvre sur une première partie présentant les sources institutionnelles de la menace qui pèse constamment sur les sans-papiers : l’institution étatique, et avant tout les frontières de l’État-nation. Stefan Le Courant rejoint ici les anthropologies qui proposent depuis quelques années une relecture de la figure de la frontière, à partir de sa matérialisation concrète dans le quotidien des personnes : la frontière n’est alors ni une ligne de démarcation géographique, ni même un espace qu’on traverse. Elle est un statut juridique et, partant, une condition sociale d’existence que l’on transporte avec soi bien après l’immigration, dès lors qu’on n’est pas administrativement autorisé à résider dans le pays. Pour celles et ceux qu’on ne régularise pas mais qu’on ne renvoie jamais, la frontière est donc un mode de vie, un entre-deux, dans lequel se déploient spécifiquement la menace et la peur qu’elle suscite. La possibilité constante d’une brutale manifestation de cette frontière dans le quotidien – à travers une arrestation, un placement en rétention ou une tentative de renvoi – n’est pas alors un simple effet de l’action de l’État, mais bien l’un de ses instruments de gouvernement privilégiés : cette menace peut ne jamais se concrétiser, il suffit de la laisser planer pour que les sans-papiers soient réduits à une existence informelle, et souvent nerveusement épuisante.

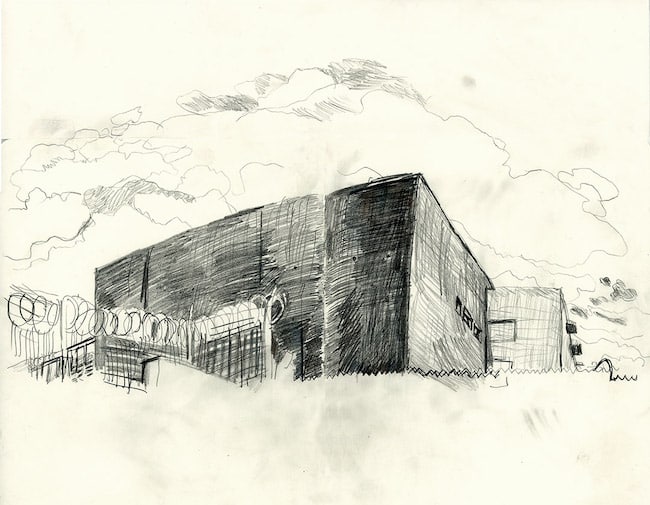

Centre de rétention du Canet, à Marseille, dessiné par Benoit Guillaume © CC4.0/Benoit Guillaume

C’est cette frontière comme espace social et politique de la « vie sous la menace » que décrit cette première section, ainsi que la seconde partie de l’ouvrage, qui analyse les stratégies mises en œuvre par les étrangers pour évaluer les risques d’arrestation. Au fil de ces deux sections, c’est d’abord la diversité des incarnations de l’État qui frappe. L’institution se manifeste certes à travers ses relais explicitement coercitifs, lorsque les sans-papiers font effectivement l’expérience d’une arrestation, d’un passage par la « retenue » au poste de police, et éventuellement par un centre de rétention administrative : l’État interdit alors physiquement toute initiative, à travers l’enfermement ou la pose de menottes. Mais la coercition s’incarne aussi, comme menace d’arrestation, dans les lieux les plus divers : aux guichets des administrations, mais également dans les transports, le lieu de travail, et jusque dans l’espace privé – celui où l’on côtoie des pairs dont la loyauté est toujours incertaine, et à qui il faut savoir ne pas trop en dire. À cette présence spectrale de l’État dans tous les lieux du quotidien répond un ensemble de stratégies devant permettre aux sans-papiers de détecter les signes annonciateurs du danger – l’apparence vestimentaire ou l’attitude d’un guichetier ou d’un passant, peut-être policiers – mais aussi d’y échapper : ainsi de cet enquêté qui joue les sourds lors d’un contrôle dans le métro, jusqu’à ce que son interlocuteur, excédé, abandonne la discussion et le laisse partir.

Les deux parties suivantes – la troisième partie centrée sur l’utilisation des documents officiels dans les stratégies de séjour irrégulier, et la quatrième, autour du vécu des procédures de régularisation par les sans-papiers – complexifient cette analyse, en montrant que l’État constitue également une ressource pour les sans-papiers. S’il contraint en effet les étrangers sans titre à l’informalité, il s’incarne également dans des administrations qui leur fournissent une paradoxale protection – médicale, sociale – dans certaines situations. On saisit alors la capacité des sans-papiers à produire une sociologie relativement précise de la complexité de l’État – entre répression et protection – tout en parant l’institution d’une aura quasi magique : saisie du point de vue de l’usager, elle consiste avant tout en un pouvoir discrétionnaire et imprévisible d’octroyer ou de retirer les papiers indispensables, pouvoir que l’on subit mais dont on peut parfois négocier l’exercice.

Les sans-papiers, que les discours politiques et médiatiques stigmatisent régulièrement tout en les réduisant au silence, retrouvent donc leur voix. En la faisant entendre, Stefan Le Courant décrit l’angoisse qui imprègne chaque séquence de leur vie, et montre également sa dimension politique : produite par des politiques qui menacent d’expulsion et n’expulsent pas forcément, elle constitue un véritable instrument de gouvernement des populations privées de titre de séjour. C’est là une démonstration importante, en ce qu’elle conduit à interroger les limites de la démocratie et du statut de plein citoyen qui la rend possible. Aux antipodes de la logique libérale, la vie des sans-papiers rappelle en effet celle des dissidents de tous les régimes autoritaires – où l’on redoute constamment l’arrestation, et où la concierge, le laitier ou l’ami intime sont toujours soupçonnés d’être des indicateurs de police. Le livre de Stefan Le Courant rappelle que pour certaines populations au cœur de nos sociétés – les étrangers sans titre, mais aussi les vagabonds, les prostituées et les autres « clients » ordinaires de la police – les « libertés » sont inexistantes ou dégradées.

![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)