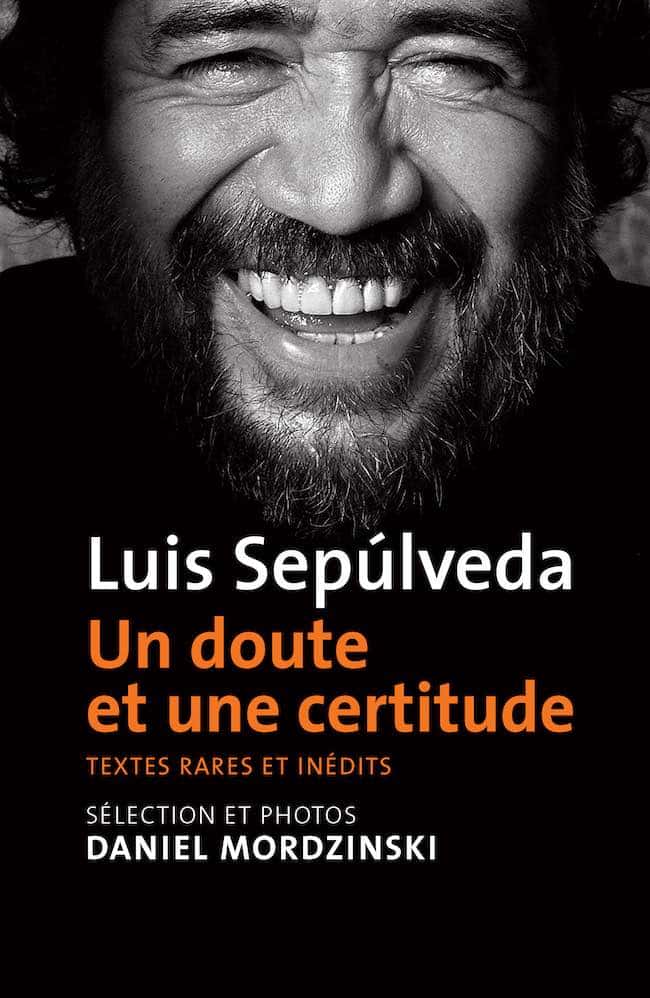

Si le nomadisme a pu caractériser l’écriture romanesque, au point même que la tour d’ivoire où se complaisait l’esprit pouvait s’assimiler à un envol panoramique où la plume se prêtait au voyage dans l’exiguïté d’une chambre, et s’il est vrai que le roman moderne a pu naître d’une geôle sévillane où Cervantès, reclus et déjà à l’index, s’évadait par la magie d’un graffiti, sans aucun doute et en toute certitude Luis Sepúlveda, lui, fut un grand évadé et un sabreur de frontières. Deux ans après sa disparition, par la grâce de l’éditrice de toute son œuvre en France, Anne-Marie Métailié, et l’amitié de toute une vie de ce grand photographe d’écrivains qu’est Daniel Mordzinski, voilà qu’il nous revient dans un ouvrage posthume et essentiel où ce Chilien imprime sur notre rétine son large sourire pour l’éternité.

Luis Sepúlveda, Un doute et une certitude. Textes rares et inédits. Trad. de l’espagnol (Chili) par François Gaudry, Bertille Hausberg et René Solis. Photographies et sélection de textes de Daniel Mordzinski. Métailié, 208 p., 22 €

Luis Sepúlveda, Raconter c’est résister. Quatre romans (Le vieux qui lisait des romans d’amour – Le monde du bout du monde – Le neveu d’Amérique – L’ombre de ce que nous avons été). Trad. de l’espagnol (Chili) par François Maspero, François Gaudry et Bertille Hausberg. Métailié, 496 p., 28,30 €

Le signe premier de pareille compilation de signes est la confiance dans le monde et les hommes de cette planète en péril. Une confiance qui donne la main à la défiance, c’est pourquoi jamais titre ne fut mieux choisi que celui qui met en balance et en équivalence le doute et la certitude. Car si le doute conduit à la paralysie, la certitude est un moteur d’action. Et nous le voyons et le lisons, aujourd’hui, tel que la mort l’a figé, dans l’invincible élan qu’un Giacometti a impulsé à son « Homme qui marche », ou tel que Valéry l’a saisi en instantané, « Achille immobile à grands pas ». Sepúlveda vit désormais dans l’intimité des dieux, parmi les mythes de cet Olympe qu’il continuera d’animer de sa parole magique et de désordonner d’une révolte permanente.

Luis Sepúlveda © Daniel Mordzinski

L’incertitude l’a conduit à choisir entre deux vocations, le football – la religion la plus authentique de l’Amérique latine – et la littérature : « La vie est une somme de doutes et de certitudes. J’ai un grand doute et une grande certitude : pour le doute, je me demande si la littérature a gagné quelque chose avec mon engagement dans la parole écrite et pour la certitude je suis sûr que le football chilien a perdu un grand avant-centre à cause de la littérature. » On notera cette nuance, qui est de taille : Sepúlveda appelle l’art de sa plume « la parole écrite », qui dit bien, lui qui n’est et ne fut jamais un homme de cabinet et de tour d’ivoire, qu’au milieu des êtres et de cette nature si chère dont il lutta sa vie durant pour la préservation il a été cet « homme qui parle » (1), ce trouvère qui écrit ce qu’il dit et dont l’écriture – la littérature – n’est que le moyen pérenne de transmission.

Et au milieu des deux, entre doute et certitude, l’amour. Éconduit, en sa prime adolescence, par cette jolie blondinette à qui il offre pour son anniversaire son bien le plus précieux, la photo dédicacée du meilleur milieu de terrain du pays, et qui le rejette en lui disant que ce qu’elle aime, c’est la poésie, il largue alors tous ses élans de jeune macho et mise tout sur son art de la parole et son talent de plume. Toute sa vie, Sepúlveda aura été cet amoureux. Amoureux d’une seule femme, Carmen Yáñez (dont les éditions Métailié annoncent la prochaine parution des mémoires), sa camarade chilienne qu’il épousa à deux reprises, dans la turbulence de l’histoire, une première fois dans l’insouciante jeunesse d’avant la dictature du général au nom imprononçable, et la seconde fois, bien plus tard, après que la répression les eut jetés l’un et l’autre en prison, puis séparés, divorcés, et en exil discordant, elle en Suède, lui en Allemagne ; pour enfin se retrouver dans l’harmonie d’un âge mûr et au milieu d’enfants semés ici ou là – Chili, Équateur, Suède et Allemagne –, et ce fut ce second mariage et leur installation définitive à Gijón, où Lucho (Luis) créa un fameux Salon du Livre ibéro-américain, et où il mourut au printemps 2020, victime du covid.

L’ouvrage coordonné par Daniel Mordzinski, cet « autoportrait littéraire », est un livre d’amitié rassemblant des textes rares et inédits avec la volonté de « transformer la douleur et le désarroi en création ». C’est, au sens que lui donnait Ravel, « le tombeau de Sepúlveda ».

Comme beaucoup de déracinés, comme Camus déclarant que la langue française était sa patrie, Sepúlveda, qui fut ballotté entre tant de pays et de nations, et qui a toujours eu du mal à parler allemand dans ce Hambourg où il vécut de 1982 à 1996, a souvent répété que la langue espagnole était sa patrie. Certes, mais il était très attaché à ces Asturies où il vécut plus de deux décennies en revendiquant les attaches celto-basques de sa grand-mère ; et, par-dessus tout, avec sa « gueule de métèque », pour ce fils de Mapuches, ces Indiens du sud du Chili – dont le patronyme maternel, Calfucurá, effraya tant la mère de Carmen Yáñez, réticente pour cela à ce mariage –, la vraie patrie, lointaine et proche, a toujours été le sud du Chili. Comme il le dit et le revendique dans cet ouvrage posthume : « ce Sud qui est ma force et ma mémoire, ce Sud auquel je m’accroche avec tout mon amour et toute ma colère ».

Et de fait, qu’aurait été son œuvre romanesque sans cette Patagonie et cette Amazonie primordiales ? Si l‘on sait qu’à l’âge de dix-sept ans, autorisation parentale en poche, il s’engagea comme mousse sur un bateau qui l’emmena tout au bout du cône Sud, vers la Terre de Feu, et qu’il en revint plus qu’ébloui, définitivement contaminé par le virus nomade, et s’il est vrai qu’il fit de Francisco Coloane, l’auteur des merveilleux récits du Cap Horn (2), son mentor, son ami, son maître, alors comment s’étonner que son premier roman ait été un récit des terres australes, cette Amazonie des Indiens shuar, qu’il avait connus, approchés et aimés ? Ce livre emblématique, qu’à l’égal des œuvres majeures de García Márquez nous rangerons au rayon de ce qu’on a appelé le « réalisme magique », fut son premier succès et il fut mondial (traduit en trente-cinq langues et porté à l’écran ) : Le vieux qui lisait des romans d’amour (Métailié, 1992). Nous ne nous lasserons pas de suivre à la trace ce vieillard échoué au fin fond du monde, se faisant apporter de la ville lointaine des romans véritablement romanesques, des romans d’amour, et qui découvre « combien le langage humain pouvait aussi être beau » : « Il lisait lentement en épelant les syllabes, les murmurant à mi-voix comme s’il les dégustait et, quand il avait maîtrisé le mot entier, il le répétait d’un trait. Puis il faisait la même chose avec la phrase complète, et c’est ainsi qu’il s’appropriait les sentiments et les idées que contenaient les pages. »

D’où parle l’auteur, qui s’attendrit sur les aventures immobiles d’un « Vieux, exilé de deux mondes, habitant d’une terre qui n’appartient à personne » ? Mais depuis son exil, bien sûr, car c’est de tout au loin qu’il contemple son pays perdu ; Hambourg et l’Allemagne, dans un dépaysement forcené, que les longues années n’ont fait que renforcer, sont le catalyseur de toute cette écriture.

On retrouvera ce roman dans cette somme romanesque imposante voulue par Anne-Marie Métailié : Raconter c’est résister, où le premier roman du Chilien précède la republication de son premier recueil de nouvelles, Le monde du bout du monde (dans la si belle traduction de François Maspero). Et voilà, nous sommes toujours dans ce Sud d’où naît toute l’inspiration du romancier qui, dans Le neveu d’Amérique, en troisième place, n’en finit pas de hanter ce Cono Sur, cette Amérique de tout en bas, et d’en rapporter d’époustouflants récits. Là encore, le point de départ de son irrésistible remémoration – sans oublier, comme dit quelque part Borges, que la mémoire est une des formes de l’imagination – est cette ville d’exil en Allemagne où il se répète la phrase primordiale de Moby Dick, ouvrant à la grande aventure des mers du Sud : « “Appelez-moi Ismaël… Appelez-moi Ismaël…’’ Je ne cessais de me répéter cette phrase en attendant dans l’aéroport de Hambourg, et je sentais qu’une force extraordinaire rendait mon mince billet d’avion plus lourd. »

Ainsi commence l’alchimie du verbe, cette lourdeur de tête, ce poids sur les paupières que ne peut soulager que l’écartement des lèvres, et la voix d’eau… Plus tard, dans ses nombreuses tournées littéraires, Lucho n’avait qu’à ouvrir la bouche et dérouler l’un de ses récits mapuches et patagoniens pour ravir son auditoire multitudinaire. Il fut le plus grand barde latino, et Michel Le Bris, en l’invitant à Saint-Malo, savait bien qu’il tenait là le plus étonnant des voyageurs. Le meilleur conteur qui soit. Il suffit, pour s’en convaincre, de découvrir dans Un doute et une certitude la nouvelle du « Dernier fakir », où ce contorsionniste désossé, que son manager décoince un soir de grande fatigue et remet à flot en lui faisant broyer du verre et grignoter des lames de rasoir, finit transpercé en avalant un – vrai – sabre, tandis que son profiteur de manager se lamente en se revendiquant comme « son meilleur ami », dans l’incertitude d’une tendresse qui le dispute à l’envie, de la bonté au profit et de l’humanité à la cruauté. Ou ce récit du « Shérif » qui retrace la fabuleuse épopée d’un chasseur de primes sur les traces de Butch Cassidy, ce pilleur de banques auquel Paul Newman prêta un jour ses traits, et qui finit, lui comme le romancier, par se perdre dans les dédales patagoniens. Ces « Rêves d’Amazonie », dont parlait si bien Michel Le Bris, sont tous inscrits dans ces deux volumes qui paraissent aujourd’hui chez Anne-Marie Métailié dont on ne vantera jamais assez le travail de découvreuse de cette littérature qui nous a tant séduits en agissant comme un électrochoc, ce que José Manuel Fajardo qualifie de « formidable pouvoir de son imagination », ce pourquoi un autre Chilien, José Donoso, la qualifia de « Boom ».

Mais en note finale à cette redécouverte d’un des plus grands écrivains de notre temps, laissons la parole à son ami de toute sa vie, et d’ailleurs témoin de son dernier mariage, Daniel Mordzinski, son « petit Russe » d’Argentine : « Aujourd’hui, alors qu’il navigue infatigable sur les mers au-delà de la fin du monde, je pense à quel point il me manque, et je me souviens de sa générosité, de ses gestes de considération constante envers son prochain, et je me sens fier d’avoir été l’ami, le compagnon de tous ses voyages et le frère de l’une des voix les plus dignes et les plus fermes de la littérature. » À quoi l’on ajoutera qu’en lisant et dévorant ce livre, ce parcours d’une vie aussi intense, peuplé de récits lumineux et savoureux, et en relisant les quatre romans republiés en ce dernier volume, on se répétera qu’il n’est pas de meilleure porte d’entrée au monde de Sepúlveda.

-

L’homme qui parle (El hablador) est un roman amazonien de Mario Vargas Llosa qui, à travers une expédition de jeunesse dans les tribus machiguengas, rapporte l’histoire d’un étonnant chaman.

-

Francisco Coloane, Cap Horn, traduction de François Gaudry, préface d’Albert Bensoussan, Points Seuil, 1996.