Dans une tribune publiée dans Le Monde le 15 novembre dernier, la sociologue franco-israélienne Eva Illouz faisait le constat de l’importance croissante en Israël d’un « fascisme juif » incarné par le député Itamar Ben Gvir. Depuis, Ben Gvir, qui « affiche un mépris ouvert pour les normes et les institutions démocratiques », est devenu ministre de la Sécurité nationale. Le passage du « populisme nationaliste », par lequel les démocraties périssent de mort lente, au fascisme est donc consommé. Parmi les multiples facteurs qui ont abouti à cette déroute de la démocratie, Eva Illouz accorde dans son nouveau livre une place primordiale aux émotions et à leur manipulation par des forces politiques qui contrôlent également les médias. L’émotionnel prime alors sur le rationnel et même parfois sur les intérêts socio-économiques de l’électorat.

Eva Illouz, Les émotions contre la démocratie. Trad. de l’anglais par Frédéric Joly. Premier Parallèle, 336 p., 22,90 €

La politique populiste israélienne mobiliserait ainsi quatre groupes d’émotions : la peur, le dégoût, le ressentiment et l’amour. Dès le début de son histoire, l’État d’Israël s’est constitué comme « démocratie sécuritariste » devant lutter pour sa survie contre une masse indifférenciée et haineuse d’Arabes qui menaceraient d’annihiler les Juifs. L’impératif de se protéger contre l’ennemi et de le tuer a d’emblée prévalu sur le droit, justifiant guerres, conquêtes territoriales et assassinats ciblés. C’est après le procès Eichmann, après la guerre des Six Jours, l’occupation et l’annexion de territoires hors de toute légalité internationale, que cette peur prend des dimensions quasi mythiques et que la Shoah commence à « jouer un rôle central dans la psyché collective israélienne », l’ennemi arabe étant « nazifié » comme l’a écrit Idith Zertal. « Blaming the victims », disait Edward Saïd. Eva Illouz, quant à elle, se refuse à « affirmer de façon catégorique qu’il y avait ou qu’il n’y avait pas d’autre manière de garantir la sécurité de l’État d’Israël ».

Des officiers de la police aux frontières israélienne à Hébron, près du Tombeau des Patriarches © CC4.0/Sharon Azran/B’Tselem

La peur prend aussi, comme chez les suprémacistes blancs, le visage de la menace démographique que représenteraient les bébés non juifs venant au monde en Israël. Ainsi se trouvent justifiées les mesures discriminatoires imposées aux Palestiniens d’Israël qui, par exemple, ne peuvent transmettre leur nationalité à leur conjoint.e quand bien même il ou elle viendrait des Territoires occupés ou d’un camp de réfugiés. Cette peur engendre une colère et une haine dont Eva Illouz mesure l’intensité dans les entretiens qu’elle a menés avec des Israéliens et des Israéliennes de tous bords. Elle n’a pas cherché à rencontrer ceux qu’elle persiste trop souvent à appeler les « Arabes », comme si elle-même était prisonnière, tout en la décrivant, de cette peur qui fait de l’ennemi une « entité impénétrable – une sorte d’animal tapi dans l’obscurité, invisible et dangereux, indiscernable », qu’il devient alors « bien plus facile de tuer, de torturer, de harceler, d’arrêter, de terroriser ». Cette peur, « émotion privilégiée de la droite » et instrumentalisée par elle, a toujours été présente dans ce qu’il faut bien appeler les « colonies de peuplement », comme le montraient si bien les vieux westerns avec leurs récits de la conquête de l’Ouest et la présence menaçante des « Indiens ».

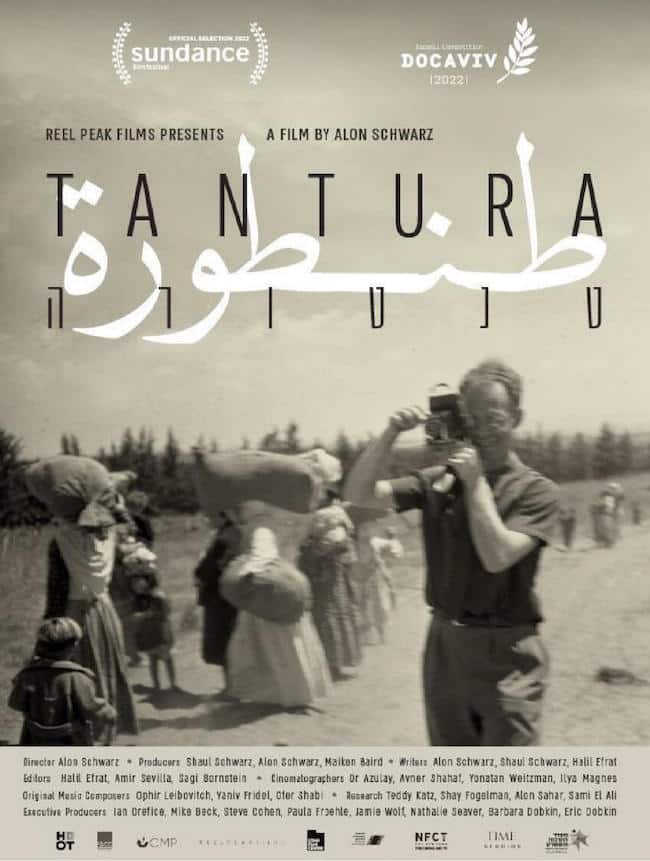

Lorsque Eva Illouz constate que depuis sa création l’État d’Israël vit dans un état d’exception permanent qui « lui permet de contourner la loi de façon routinière », elle ne cherche pas à en savoir davantage. La sociologue occulte ou ne parvient pas à affronter la réalité de l’expulsion violente en 1948 des Palestiniens hors du pays qui était le leur et celle des violences extrêmes qui l’ont accompagnée. La question est pourtant bien documentée et a fait l’objet de nombreux travaux d’historiens, à commencer par Baruch Kimmerling selon qui c’est avec la Nakba (la catastrophe) qu’a débuté le « politicide » des Palestiniens. Dans un documentaire réalisé par le cinéaste Alon Schwartz (Tantura, 2022), des vétérans de l’armée israélienne racontent comment ils ont tué ou vu tuer plus de deux cents habitants du village de Tantura. Leurs corps ont été enfouis dans une fosse commune recouverte par une dalle de béton. Elle se trouve aujourd’hui dans ce qui est un parking de la station balnéaire – « sublime », disent les guides touristiques – de Dor Beach.

Peut-être les soldats qui tirèrent ainsi à bout portant sur des paysans désarmés éprouvaient-ils du dégoût envers leurs victimes ? C’est à cette « émotion sociale », expression de la « peur de la promiscuité, de la proximité et de la mixité », qu’Eva Illouz rattache le racisme. Hitler, rappelle-t-elle, comparait les Juifs à « des asticots dans un corps en putréfaction ». Le rabbin Meir Kahane, fondateur du parti d’extrême droite religieuse Kach, aurait importé de son Amérique natale le racisme anti-noir des suprémacistes blancs et l’aurait transféré sur les Arabes. Ses idées furent reprises par beaucoup d’autres formations qui devinrent ainsi des « entrepreneurs du dégoût », lesquels, à la manière des évangélistes blancs des États-Unis, puisèrent dans les textes religieux des arguments pour préserver la pureté ethnique et la « sainteté » de la terre d’Israël. Massivement présentes chez les habitants des colonies, ces idées se sont répandues dans la population, ne visant pas seulement les Arabes, mais aussi les laïcs, les gens de gauche, les féministes, les homosexuels, considérés comme des substances dangereuses. Eva Illouz en attribue la cause à l’occupation en cours des Territoires palestiniens.

Une des questions fondamentales qu’a toujours posées la montée des mouvements fascistes, et ce depuis les années 1930, c’est celle de la base populaire de l’électorat qui les porte au pouvoir. S’agissant d’Israël, Eva Illouz invoque à ce propos une autre émotion, le ressentiment, qu’éprouverait le groupe ethnoculturel des Mizrahim, constitué par les Juifs (dont elle ne dit pas qu’ils étaient arabophones) « dont les parents ou les grands-parents avaient quitté leurs pays d’Afrique ou d’Orient (le Maroc, l’Irak, le Yémen, et de nombreux autres pays » pour venir vivre en Israël. Discriminés à leur arrivée par les élites de la gauche ashkénaze, et largement défavorisés par rapport aux Juifs originaires d’Europe, leur sentiment d’injustice et leur désir de prendre leur revanche les auraient conduits à soutenir des formations de droite voire maintenant d’extrême droite. Certes. Mais avec ce tableau brossé à très grands traits, Eva Illouz passe sous silence ou ignore l’existence de mouvements mizrahis tout à fait « progressistes » et soucieux de ne pas rompre avec leur arabité, telle la Coalition démocratique arc-en-ciel misrahi fondée par le sociologue Yehouda Shenhav. Elle semble également oublier le rôle joué dans la droitisation de la scène politique israélienne par les Juifs venus d’Union soviétique. L’un d’entre eux, Avigdor Liberman, alors ministre des Transports, n’avait-il pas proposé, en 2003, de conduire les prisonniers palestiniens en autocar jusqu’à la mer Morte et de les y noyer ?

La plage de Dor Beach, au sud du kibboutz de Nahsholim, construite sur les ruines de l’ancien village palestinien de Tantura, où des centaines de Palestiniens ont été tués en juin 1948 par les forces paramilitaires israéliennes après qu’elles ont conquis le village © CC3.0/Shabatashtiot

Le ciment affectif qui, au-delà de la peur, du dégoût et du ressentiment, lie la population israélienne à un « collectif organique imaginaire », autrement dit la nation définie dans la mouvance populiste selon des critères ethnico-religieux, c’est l’amour de la patrie devenant nationalisme. Or il en va de cet amour comme de l’amour romantique auquel Eva Illouz a consacré plusieurs livres : c’est « un amour qui se révèle d’autant plus fort qu’il reste sourd à la réalité ». Elle rappelle très justement que, lors de la naissance de l’État d’Israël, ce nationalisme « du sang et du sol », imprégné de symboles profondément religieux, s’était montré aveugle aux divisions sociales. Le sionisme des débuts s’était pourtant efforcé de séculariser ces symboles et se voulait laïque. Le nationalisme israélien, désormais acteur majeur de la politique et de la société israélienne, est entièrement adossé à la religion, la gauche laïque qui appelle à une définition civique de la citoyenneté étant dorénavant taxée d’antipatriotisme.

Comment dès lors penser ce « patriotisme démocratique fondé sur un amour critique de la nation » auquel aspire Eva Illouz et qu’elle associe à la fraternité et à la solidarité ? Peut-être en poussant plus loin qu’elle ne le fait la réflexion critique, car on la sent encore très attachée à cette mythologie nationale qu’elle excelle pourtant à décrire. Elle reste très représentative de toute une gauche israélienne prise dans ses contradictions, et qui a tourné le dos aux grandes figures de la pensée juive qui, comme Martin Buber, réfléchissaient avant la création de l’État à une option politique binationale. Dans un texte de 1931, Gershom Scholem écrivait : « Le sionisme n’est pas une puissance céleste, il n’est pas en son pouvoir d’unir l’eau et le feu ». On ne saurait mieux dire.