On n’échappe pas à sa légende. Cette phrase pourrait résumer le destin de l’agent secret Tomás Nevinson, héros et narrateur du dernier roman de Javier Marías, écrit dans le prolongement direct de Berta Isla (2017 ; Gallimard, 2019). Elle pourrait aussi figurer en épitaphe de l’œuvre entière d’un auteur disparu à 71 ans des suites du covid le 11 septembre 2022, un auteur qui est resté fidèle jusqu’au bout à sa réputation d’écrivain discret, excellant à explorer les secrets de l’identité – personnelle, collective et nationale.

Javier Marías, Tomás Nevinson. Trad. de l’espagnol par Marie-Odile Fortier-Masek. Gallimard, 736 p., 26,50 €

Sans doute sous-estimé par la critique hors d’Espagne, Javier Marías était l’un de ces auteurs qu’on respecte et célèbre comme des classiques vivants mais dont on n’attend plus qu’ils modifient foncièrement le paysage littéraire national ou mondial. Il y occupait pourtant une place très singulière, celle du plus anglais des écrivains espagnols. À l’exemple du titre de son dernier roman, qui sonne anglais (Thomas Nevinson) mais qui conserve, même en traduction, la graphie espagnole (Tomás Nevinson) – heureuse décision qui permet de mieux transcrire d’emblée la double identité (plus encore que la double nationalité) de son protagoniste et narrateur.

© Jean-Luc Bertini

On sait combien a été importante, dans la vie de Javier Marías, l’expérience d’enseignement à Oxford (après une enfance dans les campus américains où professait son père, le philosophe Julián Marías) : elle a suscité l’écriture en 1989 du Roman d’Oxford (Todas las almas, titre tiré du nom d’All Souls College), d’où découle, plus ou moins en droite ligne, toute la série des grands romans ultérieurs : Un cœur si blanc, Demain dans la bataille pense à moi, Dans le dos noir du temps, pour ne citer que ceux-là. Elle a aussi engendré le motif séminal du secret, associé aux cénacles fermés des collèges oxoniens, et dont l’écho s’est considérablement amplifié, beaucoup plus tard, dans la trilogie Ton visage demain (Tu rostro mañana, 2002-2007) – où le personnage de Jaime Deza réapparaît en universitaire espagnol agissant au service du MI5, préfigurant Tomás Nevinson. Cette pseudo-scène originelle, où « toutes les âmes » sont réunies pour décider du destin du jeune Marías, associe le goût du secret à la manipulation savante, omniprésente dans l’œuvre, de la culture littéraire – tirée du fonds shakespearien dont tout oxonien se doit de faire usage, comme le rappelle Tomás Nevinson – aussi bien qu’à la pratique de la traduction, qui innerve l’œuvre tout en définissant l’activité seconde de Marías, traducteur entre autres de Conrad, de Sterne, de Nabokov ou de Thomas Hardy.

C’est cet héritage (cosmopolite et polyglotte) qui s’expose une dernière fois dans ce roman – suite directe, en mineur, de son dernier chef-d’œuvre qu’est Berta Isla, du nom de la femme de Tomás Nevinson, qu’il a retrouvée en recouvrant son identité perdue, avant de la perdre à nouveau. Il s’est agi pour Marías d’offrir, sous le couvert de la voix de son protagoniste et narrateur, une nouvelle variation en forme de diptyque sur cette réalité dédoublée par la logique du secret et par l’ambivalence du langage. Une double variation, lisible elle-même comme une immense glose romanesque sur la trame de « La terre vaine » (The Waste Land) de T.S. Eliot, dont la lecture à Oxford, pour Nevinson comme pour Marías, a comme contaminé la vision de la réalité, au rythme de ses irrépressibles résurgences (« Nous naissons avec les défunts : voyez-les revenir et, avec eux, nous-mêmes », cité aussi bien dans Tomás Nevinson que dans Berta Isla).

Histoire secrète, sans cesse réversible, que celle de Tomás Nevinson, confronté à la réalité cachée au revers de l’apparence, à l’étoffe de vérité tissée des mensonges. À moins que ce ne soit l’inverse ? Car dans le cours du récit, valeurs et identités s’échangent, pour ne laisser de certain et de tangible que le récit lui-même : la légende d’une vie (de plusieurs vies et de plusieurs morts), bâtie sur quelques dates de l’histoire récente, et racontée par celui-là même qui doit la revêtir comme si elle était pour lui une tunique de Nessus. Qu’est-ce qui permet de distinguer le tissu de la vie de celui de la mort ? Ainsi, des trois femmes (Inés Marzán, Celia Bayo et María Viana) dont l’une est soupçonnée d’être une ex-terroriste complice de l’IRA et de l’ETA tout à la fois (Magdalena Orúe O’Dea) : qu’est-ce qui permet à Tomás Nevinson, alias Miguel Centurión, chargé de la reconnaître et de l’éliminer, de distinguer la vérité du mensonge, la légende de l’identité ? Qu’est-ce qui garantit, du récit de leur vie réelle ou feinte, qu’il touche juste, et ainsi sauve, ou condamne ?

Javier Marias © Catherine Hélie / Gallimard

Depuis la lecture de Berta Isla, on sait que le plus important, dans cette légende, c’est sans doute le souvenir de l’instant décisif qui l’a fait naître et a ainsi défini une ligne de vie : ce moment des possibles, refermé comme un poing par un mot, une phrase, un acquiescement ou un refus, impossible ensuite à rouvrir. Ce moment qui définit une vie à l’ombre de la fiction, dans ce que Javier Marías, démarquant Shakespeare, avait déjà appelé le « dos noir » du temps. Car « si la vie est fictive, il n’est même pas besoin de mort, l’écriture en tient lieu », écrivait-il dans le roman qui portait ce titre. Cette phrase résonne douloureusement aujourd’hui, une fois son auteur disparu. Mais c’est exactement là, en ce dos noir du temps, que l’on peut, en le lisant, le retrouver. Car cette phrase a défini sa vie (ou sa légende), à l’ombre, ou plutôt dans les ombres, de la littérature.

Cela est vrai, à mon sens, depuis le petit récit matriciel que fut L’homme sentimental : déjà un jeu des apparences, où la puissance d’envoûtement du récit servait une vision désenchantée d’une réalité tissée d’illusions ; déjà aussi la cellule fondamentale d’un roman sentimental, désiré et rendu impossible à la fois – comme dans toute l’œuvre ultérieure. Et cela est vrai aussi depuis ce qui demeure, selon moi, ou selon Vila-Matas, son chef-d’œuvre : Dans le dos noir du temps (Negra espalda del tiempo), où l’écrivain espagnol racontait comment Le roman d’Oxford avait pu être pris pour un « roman à clef » (en français dans le texte) et non une pure fiction, et comment cette transformation du pacte fictionnel lui avait fait éprouver dès ce moment, profondément et sans rémission, sa double identité – fictive et réelle – d’écrivain.

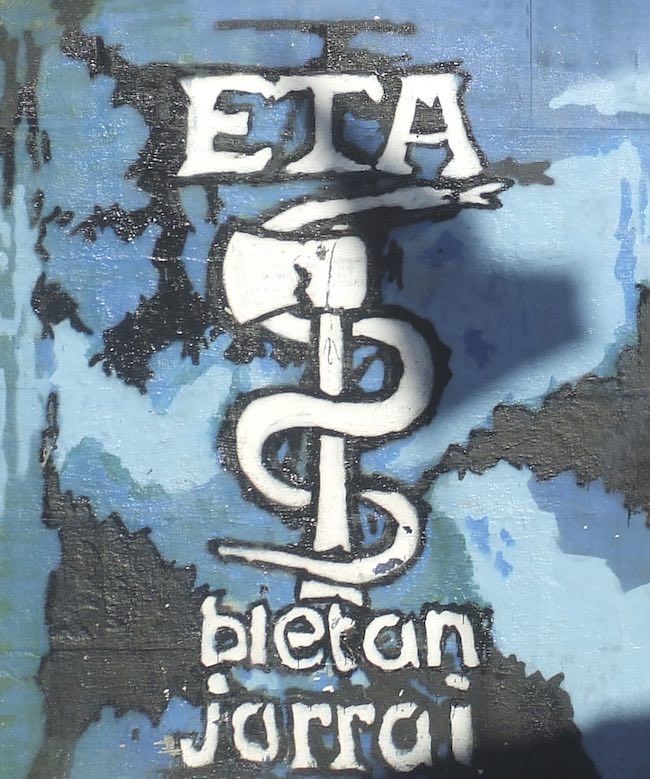

D’écrivain ou d’espion ? Car se rêver en espion, tel un double de le Carré, fait partie des mirages de ce tout dernier roman, écrit (2020) au bord du gouffre : Tomás Nevinson raconte à son tour un « retour de service » pour agent dormant (retraité, même). Il est ironique (et triste) que ces « retours de service » accompagnent la disparition, presque coup sur coup, de deux grands auteurs des romans du secret. Du secret et de la violence politique, car les deux sont liés. Ce ne sont pas, dans un cas comme dans l’autre, des romans que l’on pourrait dire testamentaires ; et pourtant ils en ont, presque malgré eux, la dimension, à l’instar de Tomás Nevinson qui entreprend d’éclairer les soubassements obscurs de l’Espagne contemporaine, depuis l’attentat etarra du supermarché Hipercor de Barcelone en juin 1987 jusqu’à la séquestration et l’assassinat, contemporains du temps de l’histoire, en juillet 1997 du conseiller municipal d’Ermua, Miguel Ángel Blanco – un acte de terreur de l’ETA auquel fait écho, en point d’orgue du roman, l’attentat meurtrier d’Omagh en Ulster, par une branche dissidente de l’IRA, l’année suivante.

Le serpent entouré autour d’une hache, logo d’ETA, et sa devise, « Continuer dans les deux voies », dans le village d’Altsasu/Alsasua en Navarre © CC0/Theklan

Située au début de notre siècle, la narration voit ce dernier comme « un siècle qui se débarrasse de nos convictions, l’une après l’autre, et pire encore de nos raisonnements ». C’est donc un retour de service face à la confusion des valeurs, sinon en son sein : confronté à l’indistinction meurtrière entre indépendantisme et terrorisme, mais aussi entre raison d’État et justice expéditive, Tomás Nevinson se heurte à la compromission de « l’État des autonomies » et du « Royaume » tout à la fois – Espagne contre ETA et Royaume-Uni contre IRA, en miroir l’une de l’autre. Un retour de service en pleine perte de crédibilité de la démocratie formelle, quand elle trahit l’espoir mis en elle, et confond à dessein confiance et crédulité, mémoire et vengeance.

Un roman beaucoup plus politique, en définitive, que le reste de l’œuvre ? Mais toute l’œuvre de Marías est politique. Simplement, elle l’était surtout jusqu’alors par la phrase. Car, comme disait Barthes, la phrase est un objet absolument politique (« Tant que la langue vivra »). Et il ajoutait, dans Fragments d’un discours amoureux : « N’est-ce pas au niveau de la phrase que le sujet cherche sa place – et ne la trouve pas ? » C’est la question même de l’œuvre de Marías – qui n’était pas seulement un maître de l’art du récit en tant qu’épreuve de confiance, mais un grand styliste de la phrase, conçue comme lieu-clé d’une subjectivation toujours menacée, toujours en suspens. On lui a d’ailleurs souvent reproché – comme à Antonio Muñoz Molina, autre classique contemporain – ses longues phrases, sinueuses et complexes. Aussi sinueuses et complexes que la subjectivité qu’elles traquent et dévoilent.

Ce reproche est injuste car, s’il est vrai qu’on ne peut pas dire de Marías qu’il est facile à lire, on peut en revanche considérer que son écriture crée, fabrique une sensation de lecture originale et puissante, très addictive à qui accepte de s’y prêter, voire d’en devenir, à son tour, le sujet (sujet d’expérience et sujet du vrai « royaume » qu’est, pour Marías, la littérature). C’est, sans doute, surtout vrai en espagnol, car la traduction française, toute cohérente et attentive qu’elle est à la lettre de la phrase, ne parvient pas toujours à en conserver la paradoxale clarté (y compris dans le décompte de ses multiples négations dont la logique reproduit, dans la syntaxe de la phrase, celle des multiples retournements d’identité du narrateur). On croit généralement que seule la phrase française peut être ductile et articulée à la fois. Marías témoigne allègrement du contraire.

Et cela importe car être sujet du monde commence par la langue et la syntaxe. Par une politique ou une éthique de la phrase – comme dans ce jugement frappant de Susan Sontag : « La tâche éthique de l’écrivain moderne est d’être non pas un créateur mais un destructeur : il doit détruire l’intériorité facile, la notion rassurante d’humanité universelle, la créativité dilettante et les phrases vides. » (Sous le signe de Saturne) C’est en cela que le récit de destruction (ce roman très noir) qu’est Tomás Nevinson trouve tout à fait son sens : il détruit les phrases vides et l’intériorité facile. Aussi, quand le roman se termine, sur les ruines du roman sentimental et au seuil d’un royaume de mort, peine-t-on à se détacher d’une voix qui a fini par coïncider, à travers tous ses masques, avec celle de l’auteur. On se rappelle alors, comme si l’on avait fait ses études à Oxford, cette phrase de Macbeth, citée beaucoup plus tôt dans le roman, mais qui résonne à toutes ses pages : « mieux vaut rejoindre les morts, plutôt qu’être attachés sur la roue de l’esprit en des affres inquiètes ».

À la fin de sa vie, Marías renoue avec le projet initial énoncé dans Dans le dos noir du temps (et qui renvoie secrètement à la mort de son frère, Julianín, « converti en fantôme » à trois ans. Peut-être l’une des clés de ce dédoublement perpétuel de soi-même) : celui d’épouser « une voix capricieuse et imprévisible » (una voz antojadiza e imprevisible), la « voix du temps quand il n’est pas encore passé et qu’il n’est pas perdu, et qui pour cette raison n’est peut-être même pas du temps ». Épouser ce moment où tout est encore possible. Où le revers du temps coïncide encore avec son endroit. Où la vie n’est pas encore devenue sa propre légende.