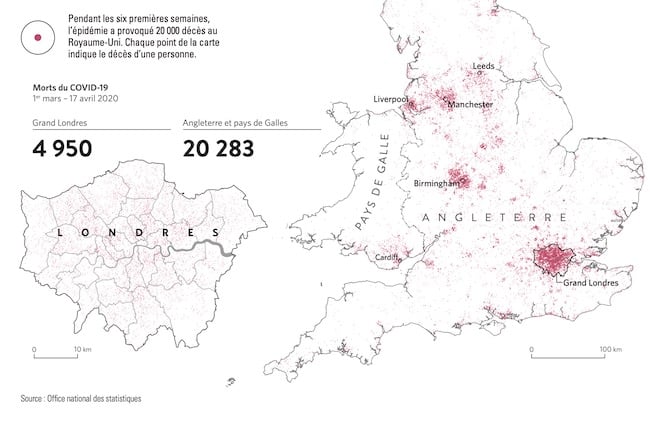

Air du temps oblige, la première carte de cet atlas nous situe les 20 283 décès du COVID-19 de l’Angleterre et du Pays de Galles entre le 1er mars et le 17 avril 2020. Cette ouverture retrouve l’objet principal de la cartographie médicale, épidémique. Cette technique date du XIXe siècle positiviste : Adrien Proust, le père de Marcel, médecin hygiéniste, avait cartographié en 1873 les routes de la peste et du choléra de l’Orient vers l’Europe.

James Cheshire et Oliver Uberti, Atlas de l’invisible. Cartes et infographies pour voir le monde d’un autre œil. Trad. de l’anglais par Laurent Cantagrel et Martine Sgard. Autrement, 216 p., 35 €

Des données chiffrées sur des états ou des processus, non matériels donc invisibles, sont présentées. Le principal média est la carte, elle visualise leur répartition à un moment précis, leur diffusion spatiale selon des temporalités définies. Des diagrammes complètent le dispositif cartographique. La fabrique de ces images croise les sources statistiques stockées par des banques de données. L’ère numérique que nous vivons depuis trois décennies permet de renouveler ce genre ancien de l’atlas, celui des collections de cartes rassemblées, reliées, commentées ou non.

© Éditions Autrement

Depuis le XVIe siècle, l’Occident a construit et diffusé ses représentations du monde, en privilégiant la répartition des objets concrets visibles : montagnes, fleuves, littoraux, îles, routes, villes. Mais les cartographes ont aussi dessiné des réalités plus fugaces ou conventionnelles : courants océaniques et atmosphériques, frontières, langues, « ethnies », etc. Les auteurs se réfèrent au seul atlas de Heinrich Berghaus et Alexandre de Humboldt, germanique (1846). Mais, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, en Russie, aux États-Unis, les puissances impériales avaient édité leurs états du monde.

Ouvrons ce nouveau venu (de papier, en sachant cependant que nos écrans peuvent afficher nombre d’images, précieuses ou insolites). Nous entrons dans le champ des SIG (systèmes d’information géographique). Les auteurs organisent l’ouvrage en formulant les questions de nos curiosités du XXIe siècle, plutôt que les domaines d’autrefois (géographie physique, humaine, économique et politique). « D’où venons-nous ? » ; « Qui sommes-nous ? » ; « Comment allons-nous ? » ; « Où allons-nous ? ». Depuis l’enfance, la lecture d’un atlas reste un jeu de pistes, poursuivies entre l’œil et le doigt.

« D’où venons-nous ? » Ce « nous », c’est d’abord notre espèce qui a peuplé la terre ; la génétique a précisé cet Homo sapiens, un tard venu. Depuis trois décennies, les gènes que nous portons disent tout ou presque de notre ascendance, des itinéraires suivis dans l’Ancien Monde puis le Nouveau. Au terminus « australien », gros fragment du Gondwana, peuplé il y a 45 000 ans, l’atlas représente par la génétique et les cultures 350 territoires, mosaïque largement effacée depuis « notre » siècle des Lumières, ici bien ténébreux. Plus près de nous, on apprend que les Homos Yamnayas, depuis leur foyer « ukrainien », il y a 5 000 ans, nous apportent 50 % de nos gènes avec la roue, le cheval domestiqué et des bases linguistiques indo-européennes.

© Éditions Autrement

Un diagramme dessine les « traversées inhumaines » des côtes africaines aux côtes américaines ; la comptabilité méticuleuse et sinistre des livres de bord des entrepreneurs de la traite permet de préciser ce que recouvre le syntagme « afro-américain ». Des côtes africaines de capture et d’embarquement aux côtes américaines où les rescapés de la traversée sont débarqués, des flux s’établissent, se croisent, se renforcent. Et il y a « l’annexe » caribéenne des trafics : entre domaines français, espagnol, portugais, hollandais, anglo-américain, des échanges redistribuent hommes, femmes et enfants, selon l’offre et la demande, et les cours du sucre, du tabac du coton… Dans la saignée établie à Surinam, sous-titrons : « C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ». Un planisphère des patronymes expose leur fréquence selon les grandes aires linguistiques ; une seule nous paraît absente : la francophonie… La base des données de l’University College de Londres aurait oublié les Dupont, Martin, Leclerc ? On ne veut pas le croire ! De fait, l’atlas est plus attentif, au fil de ses questions, au monde anglo-saxon.

« Qui sommes-nous ? » Ce nous du chapitre 2 est un peu de « l’entre-nous »… Des cartes y rendent visibles des comportements caractéristiques de l’american way of life, mobilités routière et aérienne, ségrégation ethno-sociale. Puis « Comment allons-nous ? » propose un regard clinique sur les sociétés qui se partagent différemment et inégalement la Terre. Du plomb dans l’eau (à Flint, Michigan), des particules de dioxyde d’azote (échappements de nos moteurs et des raffineries, de l’Irlande au golfe Persique), des aérosols émis par les méga-navires provoquent éclairs et orages non désirés. Un diagramme des violences subies par les femmes désigne les pays du « Sud » (curieusement, l’Amérique du Nord et l’Europe sont absentes, par « manque de données »). On observe aussi la gentrification résidentielle à New York et son corollaire, l’éloignement du centre des classes populaires. Les données concernant la guerre au Vietnam donnent à voir Apocalypse Now, l’intensité du déluge et ses séquelles durables sur l’environnement. L’infographie comme repentance ?

« Où allons-nous ? » : après l’apocalypse circonscrite, la catastrophe générale… L’atlas nous donne à voir et à prévoir les risques de l’Anthropocène : canicules, incendies, ouragans, pollutions, élévation du niveau des océans, fonte du stock glaciaire, érosion de la biodiversité marine et continentale. Dans son épilogue, James Cheshire incite le lecteur, un peu sonné par ces dernières nouvelles de demain, à agir. Les bouleversements du système climatique mondial vont mettre à rude épreuve ces terres où nous demeurons. Avons-nous plus de moyens que nos ancêtres de l’ère glaciaire pour régler le thermostat global ? Ici ou là comme avant-hier, l’adaptation prévaudra sans doute. L’atlas nous signale d’ailleurs que nous serons alertés sur nos portables des risques imminents : restons attentifs à nos applications.

© Éditions Autrement

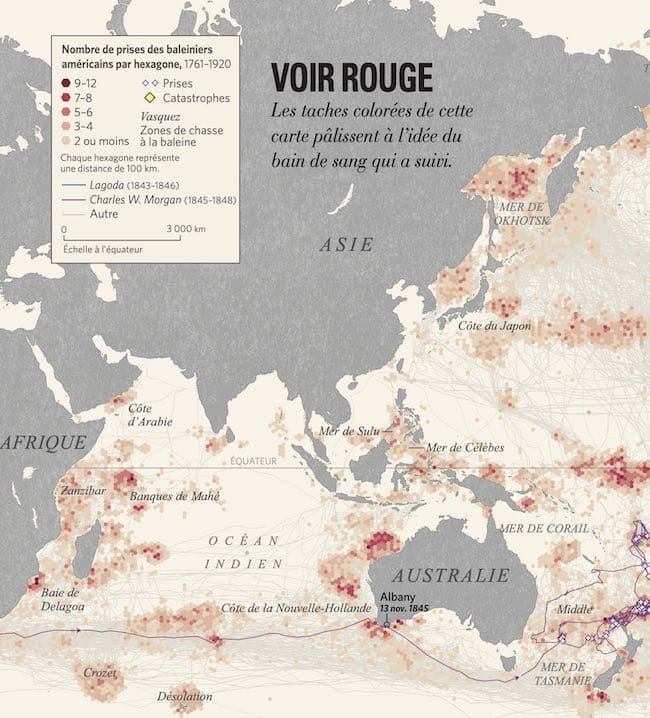

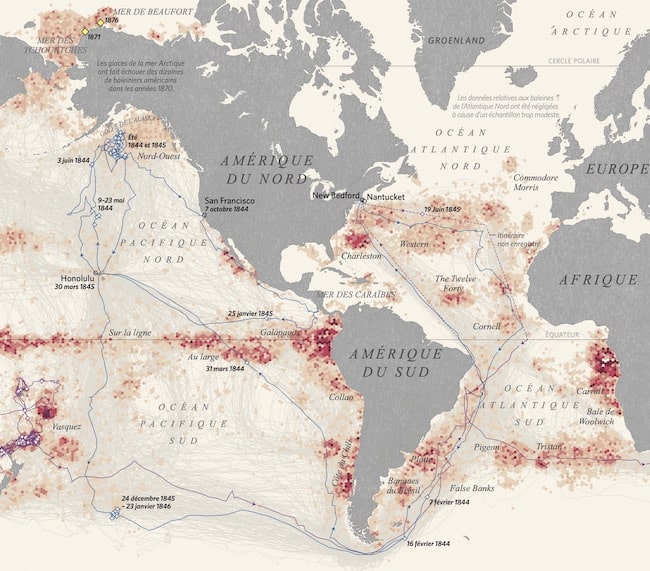

Sur quatre pages, nous est proposée une carte des prises de baleines et de cachalots de 1761 à 1920 par les armateurs de la Nouvelle-Angleterre sur tous les océans. On peut y suivre la campagne de chasse du navire-baleinier Charles W. Morgan, parti de Nantucket en 1845, y revenant en 1848. La mondialisation et l’Anthropocène prédateur sont déjà à l’œuvre. Trois ans plus tard, au chapitre 44 de Moby Dick, Achab déroule des cartes annotées de prises, de zones de rassemblements de cétacés, traces pour relancer sa traque. Et, dans une note, Melville signale la carte qui vient d’être établie par Matthew Fontaine Maury (1806-1873), fondateur de l’océanographie (surnommé « The Pathfinder of the Seas » ; son travail a été exploité par Verne et Conrad). Ce pionnier a rendu visibles les courants, les systèmes de vents, la dérive des icebergs et la présence des cétacés en exploitant les journaux de bord des compagnies baleinières. La connaissance positive avait balisé méthodiquement la carte des chasses, contribuant pour le siècle suivant à l’épuisement des populations de ces mammifères marins. Leur protection depuis 1948 a réduit à un millier le chiffre annuel des captures par an.

Les navires baleiniers de notre temps sont chargés de touristes, ils croisent dans d’anciens lieux de chasse où les cétacés ont leurs habitudes millénaires, ils y sont visibles. L’écotourisme baleinier est ouvert dans près de cent pays, plusieurs dizaines de millions de touristes s’invitent chez les cétacés… Sans harpon mais avec hélices et étraves, se rapprochant au risque de les aborder et de les blesser. Le stress trouble leur rythme respiratoire, la baleine soupire de malaise. Homo sapiens est décidément un mammifère intrusif !

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)