Le 21 août 2017 disparaissait à Montréal l’enfant rebelle de la littérature québécoise, et son grand absent, Réjean Ducharme. Combien de ses lecteurs et lectrices ont dû ce jour-là renoncer, pour de bon, à l’envoi d’une lettre restée muette dans un tiroir ou sur leur ordinateur par crainte de le déranger ? Cette mort inaugurait un silence dans un silence déjà présent, devenu assourdissant. La parution récente de l’ensemble de ses romans dans la collection « Quarto », enrichi d’une préface d’Élisabeth Nardout-Lafarge, d’une chronologie (« Vie & Œuvre ») et d’une iconographie, vient en quelque sorte rompre ce silence. L’ouvrage de près de deux mille pages lève le rideau avec délicatesse sur une vaste zone d’ombre – celle de la vie de l’auteur –, jetant une lumière neuve sur son œuvre.

Réjean Ducharme, Romans. Gallimard, coll. « Quarto », 1 952 p., 35 €

« Souffle va, et que ça flambe ! Plus tu brûleras, moins il restera de ruines. Vas-y va, tisonne sans façon, c’est à partir de rien que se produisent les plus étonnantes mutations… » Ainsi s’exprime Bottom, dans Dévadé (1990). C’est justement à partir de rien, ou presque rien, et juste avant la révolution du « joual » avec la création des Belles-sœurs de Michel Tremblay, que Réjean Ducharme (1941-2017) fait ses premières armes.

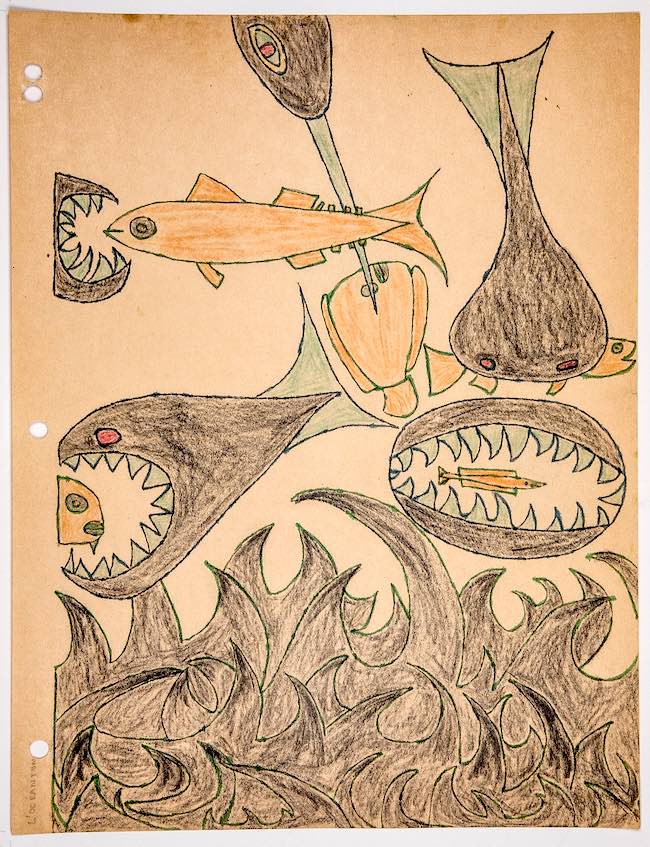

« L’Océantume, » de Réjean Ducharme, encres et crayons de couleur sur papier (1962) © Bibliothèque et Archives nationales Canada (BAC). Fonds Réjean-Ducharme. Cliché Monique Bertrand

Ducharme fait une entrée remarquée dans les lettres en 1966 avec L’avalée des avalés (Gallimard) – son premier roman publié, mature, flamboyant, d’une originalité et d’une aisance de style incontestables, fourmillant de références et de prouesses de langue. D’origine très modeste, grand lecteur, étudiant surdoué, il a dû interrompre son parcours académique faute d’argent, et se faire autodidacte. Après une expérience catastrophique dans l’armée (seul moyen à sa portée de poursuivre ses études), il enchaîne les petits emplois de commis de bureau.

Il envoie d’abord le manuscrit de L’océantume, son premier roman achevé, à l’éditeur québécois Pierre Tisseyre (Cercle du livre de France), qui le refuse. Encouragé par un ami, il l’expédie ensuite à Gallimard, un peu par plaisanterie. Plusieurs membres du comité se montrent enthousiastes, dont Raymond Queneau : « C’est un manuscrit qui révèle un écrivain qui mérite considération. » Encouragé par ces appuis de taille et un premier contrat reçu en janvier 1966, qu’il retourne accompagné d’une lettre signée « Votre tout surpris », Ducharme se met sans attendre à retravailler deux autres romans (Le nez qui voque, L’avalée des avalés) avant de les proposer aussitôt à Gallimard. Il n’y a alors plus de doute possible, les membres du comité de lecture sont devant un auteur exceptionnel, dont le génie sera reconnu, entre autres, par Dominique Aury.

L’éditeur choisit de publier en premier lieu L’avalée des avalés – qui reste à ce jour le plus connu et le plus lu des ouvrages de Ducharme. Le roman se retrouve en lice pour le Goncourt, alors que son auteur a à peine vingt-cinq ans et n’est connu de personne dans les milieux littéraires parisien et montréalais, refusant catégoriquement de se montrer. Éclate alors « l’affaire Ducharme » dans les journaux : on doute de la véritable identité de l’auteur, on raconte que le roman a été entièrement réécrit par l’éditeur, on croit à un canular. Pour dissiper tout doute, Gallimard lui-même, qui ne l’a pas encore rencontré, éprouve la nécessité de mener sa propre enquête. Ducharme accepte de recevoir chez lui Clément Rosset, alors professeur à l’université de Montréal, qui en aura le cœur net : « La richesse et la perfection de la langue de L’Avalée des avalés ne posent aucun problème d’authenticité, compte tenu de la culture, de l’intelligence et de la mémoire de Réjean Ducharme. […] Les divers bruits qui ont couru sur son compte proviennent, semble-t-il, exclusivement de certains milieux littéraires et journalistiques de Montréal que la retraite volontaire de Ducharme indispose ».

« L’Homme au chapeau ». Photo de Claire Richard, L’Île-Perrot, (1975) © Succession Réjean-Ducharme. Tirage Monique Bertrand (à partir du négatif original de Réjean Ducharme)

Cette affaire est révélatrice de la situation de la littérature québécoise de l’époque, mais elle est aussi déterminante pour l’écrivain. Motivé sans doute par la violence des propos qui ont circulé au cours de cette période exceptionnellement féconde, l’écrivain adopte pour de bon la posture radicale qui sera la sienne jusqu’à sa mort, celle de l’anonymat. Il ne veut pas être pris pour un écrivain, comme il le confie très tôt au poète et journaliste Gérald Godin. Il l’écrit d’ailleurs dans la préface (joueuse) du Nez qui voque : « Je ne suis pas un homme de lettres. Je suis un homme. » Tout semble contenu dans ce paradoxe, formulé dans la précieuse chronologie établie par Monique Bertrand et Monique Jean : l’auteur « ne peut concevoir l’écriture hors de l’offrande spontanée et craint que la publication l’enchaîne dorénavant à la profession d’écrivain. Pourtant, il s’y engage ». En même temps que la publication – et le succès – consacre son statut, en menaçant le « plaisir de n’écrire pour rien », elle le met en danger. Et il semble que le combat mené pour conserver l’anonymat – parfois critiqué, pourtant incritiquable tant il était vital à la fois pour l’homme et pour l’écrivain – reste indissociable, chez Ducharme, de la quête de pureté du geste de création.

C’est ainsi qu’après L’océantume, L’avalée des avalés et Le nez qui voque, qui mettaient déjà une enfance rebelle en scène, il offre aux lecteurs La fille de Christophe Colomb, épopée loufoque écrite en vers, dans l’urgence et le désir de ne faire aucun compromis. Il l’achève en un mois, en 1966, propose ses « corrections » – nombreuses – sur épreuves trois ans plus tard. Au contraire d’atténuations qu’un assagissement aurait pu susciter avec le temps, ces importantes retouches viennent « accentu[er] la facture “potache” par la torsion de la langue, l’ajout de jeux de mots et d’allusions sexuelles », comme il est précisé dans la présentation de l’édition « Quarto ». Le roman déconcerte, bien sûr, et la critique est divisée, en France comme au Québec. L’auteur, perçu par Claude Gallimard, qui l’a rencontré en 1967, comme un « être extrêmement sauvage », sans doute fragilisé par cet accueil mitigé, croit par la suite sa carrière littéraire finie, comme il l’écrit à Claire Richard, sa compagne.

Il propose pourtant au même moment des textes pour le théâtre, dont un Cid « médiocrisé », Le Cid maghané (1), et entreprend bientôt l’écriture d’un de ses livres majeurs, L’hiver de force (1973). « Le bon, le meilleur et le mieux c’est rien. Reste assis là et nie tout : le cigare entre tes dents, le jour dans tes yeux, la peau sous tes vêtements. Nie, nie, nie, et recueille-toi comme une bombe dans chacun de tes non, et ne t’arrête jamais d’être sur le point d’éclater, et n’éclate jamais. »

Manuscrit et épreuves corrigées de « L’Hiver de force » avec notes manuscrites de Réjean Ducharme (8 septembre 1971) © Bibliothèque et Archives nationales Canada (BAC). Fonds Réjean-Ducharme. Cliché Monique Bertrand

L’hiver de force met en scène un refus, celui d’un couple de correcteurs ayant décidé de vivre à l’écart, à rebours de la marche du monde, campés dans une négation radicale. Il marque un tournant stylistique dans l’œuvre du romancier. Comme le souligne Nardout-Lafarge, après les épopées de l’enfance davantage inscrites dans le territoire rural (évocations de l’île Saint-Ignace où a grandi Ducharme), L’hiver de force achève d’intégrer une esthétique urbaine déjà présente dans Le nez qui voque. L’écriture est désormais plus près du ton familier de l’oralité, souvent caricaturé. Viendra ensuite Les enfantômes (1976), récit de deuil atypique, une histoire que l’auteur a d’abord voulu écrire pour son ami J.M.G. Le Clézio, « comme une lettre ». Dans sa première version, il s’agissait d’un collage d’extraits d’ouvrages de littérature québécoise et française, que l’auteur s’est amusé à relier entre eux par une histoire, se donnant pour contrainte de combler les interstices entre les passages choisis. Suivra, quatorze ans plus tard, Dévadé (1990), couronné par le prix Alexandre-Vialatte, roman à l’ironie féroce où l’amour et la vie vont mal, et dont le narrateur est l’ex-prisonnier Bottom (référence possible au poème de Rimbaud, à sa « réalité épineuse »).

Quelques années plus tard, dans le lumineux et plus sobre Va savoir (1994), vient un apaisement. Un couple s’y défait, mais il y a la « chambre à recommencer », les débris utilisés pour se reconstruire, et la légèreté qu’incarne la petite Fanie, l’enfant qui « remet la vie en route » pour Rémi. Comme ailleurs, l’intrigue est mince, l’essentiel se passe dans la langue poétique et l’esprit inventif de l’auteur, d’une fragilité dénudée, comme ici, au lendemain d’une première neige : « Je fais ma toilette en te faisant mes prières : un train-train qui prend ce matin, avec tout ce neuf, tout ce frais, un sens à trembler comme une feuille, une dernière au bout d’un peuplier. » Puis Gros mots (1999), son neuvième roman, ferme le bal. C’est au cours du retravail – semé d’embûches – de ce dernier livre que l’auteur décide de tirer sa révérence littéraire, et même de fermer son atelier : il cesse peu de temps après de créer ses Trophoux, ces centaines de tableaux signés Roch Plante et composés de débris, de menus trésors oubliés de nous dans les interstices de la ville, aux titres farceurs (Or de ma vue, Tulemtu, Entrée entrance, Tas de beaux yeux). Que l’on pense à ces errances fécondes ou au bricolage d’extraits qui a servi de socle aux Enfantômes, « l’œuvre ducharmienne sous ses oripeaux carnavalesques […] se dresse farouchement contre tous les héritages et toutes les traditions et s’érige […] à même les dénis et les débris qu’elle engendre », écrit Marie-Andrée Beaudet (2).

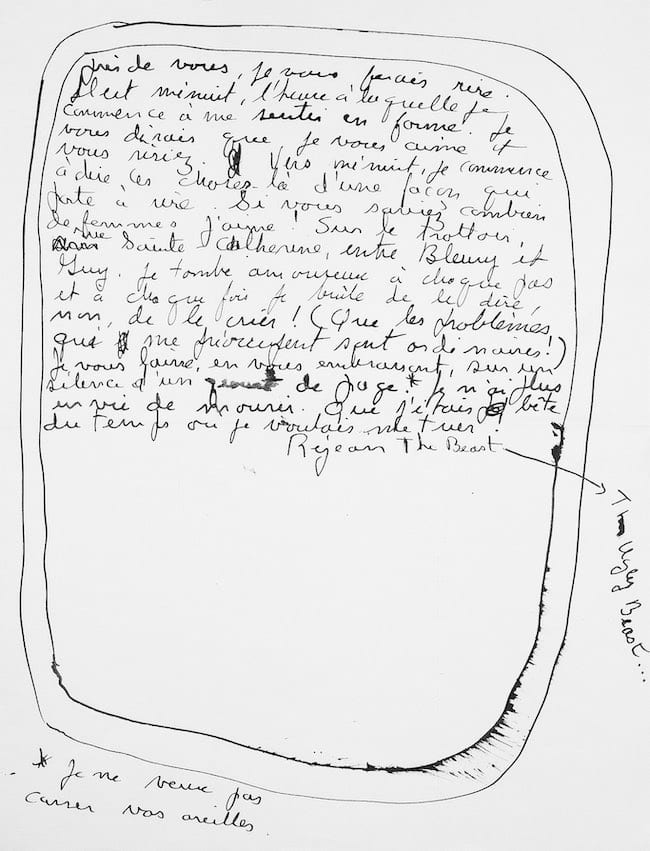

Lettre à Marie-Claire Blais, troisième page : « Je vous laisse, en vous embrassant, sur un silence d’un quart de page. * Je ne veux pas casser vos oreilles. » (octobre 1969) © Bibliothèque et Archives nationales Canada (BAC). Fonds Marie-Claire-Blais. Avec l’autorisation de Gabrielle Blais, Succession Marie-Claire-Blais. Cliché Monique Bertrand

Des flaques de gadoue, des bières, de la tequila, un téléphone à la « sonnerie qui grelotte » et qu’on serre dans ses bras faute de pouvoir embrasser son interlocuteur. Des moqueries, des amours qui pincent. De grosses voitures et des bars un peu mal famés. De la botanique et des études de langue, des pompeux tournés en dérision. Des comparaisons qui exagèrent, qui ouvrent sur l’inconnu. Un univers où l’amour se dit mieux dans le combiné. Une ambiance d’euphorie entrecoupée de crises de larmes versées au-dessus d’une assiette de frites froides. Un narrateur ne s’attribuant aucune réussite, habité et façonné par les livres, souvent occupé à regarder évoluer un couple d’amis, à consoler l’une, à envier l’autre (d’être avec l’une). Pas de concessions, mais des effets de vertige et de nudité. Ce qui touchera sans doute le plus le lecteur de cette somme romanesque est la proximité constatée entre l’œuvre et les extraits du Journal, de l’Aide-mémoire et des lettres (à J.M.G. Le Clézio, à Marie-Claire Blais, à Gallimard, à Claire Richard…). La même intensité, les mêmes outrances, la même fragile puissance, les mêmes existences marginales, la même connivence, la même poésie, y sont présentes. Et s’il se mettait à l’écart, l’auteur s’est nourri toute sa vie de connivences et espérait le dialogue. « Il n’est rien que j’aime comme les petites amitiés », écrivait-il à Claude Gallimard en février 1969, « celles qui se créent et se nourrissent d’un bonjour. […] [L]a main qui écrit que je n’ai jamais serrée est comme celle de l’ensemble des hommes. D’ailleurs j’écris mes romans comme des lettres, dans l’espoir de recevoir beaucoup de lettres en retour ».

L’homme a voulu se mettre à l’abri de l’homme de lettres d’autant plus radicalement que chez lui ces deux êtres étaient absolument indissociables. Avant de le laisser pour de bon en paix, laissons à la poésie de son Journal le mot de la fin : « Je me suis assis et j’ai regardé la fenêtre, singulièrement illuminé[e]. Le soleil poudrait dans les six carreaux sales. Chaque poussière brillait comme un cristal de neige, et ça neigeait sur les géraniums. Ça m’a donné envie de prendre des photos. J’ai marché et j’ai photographié ce qui me frappait : les traces sculptées des pneus d’un camion dans un pied de boue, les flaques de glace restée attachée aux tiges des arbustes après la baisse des eaux. Je suis rentré gonflé de soleil et d’air pur ».

-

Le texte a été créé en 1968 mais reste à ce jour inédit. Ducharme a également écrit les pièces Le marquis qui perdit (créé en 1970, inédit), Ines Pérée et Inat Tendu (éd. Leméac et Parti pris, 1976) et HA ha !… (Gallimard, « Le Manteau d’Arlequin », 1982). Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs chansons de Robert Charlebois, et de deux scénarios de films réalisés par Francis Mankiewicz, Les bons débarras (1980) et Les beaux souvenirs (1981).

-

Citée dans les actes du colloque Présences de Ducharme, édités sous la direction de Marie-Andrée Beaudet, Élisabeth Haghebaert et Élisabeth Nardout-Lafarge, Nota Bene, 2009. Parmi les contributions, on trouve un texte passionnant de Roger Grenier, « Éditer Ducharme ».