Colson Whitehead vient de publier un nouveau roman, Harlem Shuffle. Ce polar constitue une transition par rapport à ses derniers livres, Underground Railroad et Nickel Boys, l’un et l’autre couronnés par le prix Pulitzer (avant Whitehead, trois écrivains seulement ont obtenu deux fois ce prix), le premier de ces romans ayant également reçu le National Book Award. Début janvier, EaN l’a rencontré à Paris.

Colson Whitehead, Harlem Shuffle. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Charles Recoursé. Albin Michel, 432 p., 22,90 €

Colson Whitehead (2017) © Jean-Luc Bertini

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire un polar ?

En général, la genèse de mes livres est assez banale. En l’occurrence, en 2014, j’étais en voiture avec ma femme, on hésitait sur la vidéo à louer pour la soirée, je songeais une fois de plus à Ocean’s Eleven, je me suis dit : quelle joie ça a dû être de faire ce film ! J’adore les films de braquage, je me suis demandé si je pouvais faire un roman de braquage. Je me suis dit : « Pourquoi pas ? » Sauf que j’étais en train de commencer la rédaction d’Underground Railroad. Ensuite, avec la victoire de Trump à l’élection présidentielle, et mon besoin psychologique de trouver de l’espoir dans tout ce désespoir, il me semblait plus pertinent de travailler sur Nickel Boys. Enfin, je crois que c’était en 2019, mon emploi du temps était libre, et je m’y suis mis pour de bon.

Il me fallait un personnage principal, j’ai pensé à la figure du receleur (« fence ») dans les films de braquage. Vous savez comment ça se passe : supposons que les braqueurs volent deux millions de dollars, la moitié de la bande a été tuée, les autres saignent, ils viennent rencontrer le receleur qui leur dit : « Je vous donne 10 % ». Et eux, ils répondent : « Quoi ! Tout ce travail pour ça ?! » J’ai commencé à réfléchir sur ce personnage, j’ai fait des recherches. Beaucoup d’entre eux auront une boutique officielle où ils vendent de l’électronique, des meubles d’occasion, puis au fond du magasin ils vendent les trucs illégaux. À mes yeux, cela reflète bien leur nature divisée : au premier abord, ils donnent l’impression d’être honnêtes, mais en fait ils ont un côté obscur. Et là, j’avais les prémices de la psychologie de Ray Carney [le héros du roman].

Un braquage a-t-il quelque chose de singulier ?

Il y a deux sortes de braquages, ils ont en commun de tourner autour de la capacité de déjouer le destin. Dans le premier cas de figure, vous arrivez à bien organiser et planifier, tout se passe comme vous le vouliez : vous transcendez vos origines, voire votre existence sordide, en accomplissant le grand vol, pour obtenir le pactole qui permettra la transformation de votre vie. Dans le second cas, le lecteur/spectateur sait d’avance que, malgré des préparatifs identiques, le résultat ne sera pas le même : le conducteur du véhicule finira par reprendre de l’héroïne, le perceur de coffre-fort sera trompé par sa femme, et donc le jour du braquage tout part en vrille, on ne peut échapper à son destin, vous êtes condamné à votre existence minable.

De même, en tant que romancier (« storyteller ») qui planifie l’histoire, on doit déterminer d’avance les contours de l’intrigue, on réfléchit sur les variables qui seront mises en jeu si tout est bien ficelé, afin de réussir le coup. Le lecteur ne participe pas en amont à cette planification, il n’a aucun moyen de savoir si les personnages vont faire x, y ou z. Et voilà, on arrive à organiser un braquage. Dans les films des années 1950 et 1960, à l’orée du genre – Du rififi chez les hommes, Quand la ville dort, L’ultime razzia de Stanley Kubrick –, il s’agit d’une bande de perdants ainsi que d’un criminel au-dessus de la moyenne. Tout finit par partir en couille ; à la fin de L’ultime razzia, il y a une scène classique avec Sterling Hayden sur le tarmac de l’aéroport, il regarde le chariot transportant les valises vers l’avion. Sa mallette est posée sur un tas de valises, soudain un petit chien saute des bras d’une passagère et court vers le véhicule, la mallette s’ouvre en tombant, et des millions de dollars volent jusque dans les hélices de l’aéroplane. Les flics arrivent sur place : c’est le contraire d’Ocean’s Eleven.

Vos inspirations sont donc plutôt cinématographiques ?

Oui, j’ai vu plus de films de braquage que je n’ai lu de romans sur ce sujet. J’aime Ocean’s Eleven, ces garçons hi-tech ne sont pas des perdants, ils sont les meilleurs dans leur jeu, ils s’en sortent.

Ray Carney, le héros de votre roman, est-il un gagnant ou un perdant ?

Il ne gagne pas à tous les coups, et parfois le destin ne lui permet pas de monter autant qu’il aurait voulu. Mais ce que j’aime dans ce livre par rapport aux deux romans précédents (Underground Railroad et Nickel Boys), c’est que Ray arrive à transcender les circonstances, parfois il peut gagner, à la différence de Cora, esclave en fuite, ou des deux garçons dans Nickel Boys. Donc, au fur et à mesure des trois histoires de ce roman, on découvre comment Ray réussit, avec son ingénuité criminelle.

Ce roman de divertissement tranche sur vos deux livres précédents.

La vie est courte, j’écris ce que je veux, juste avant Underground Railroad j’ai publié Zone 1, un roman apocalyptique sur des zombies. À mes yeux, ces distinctions ne sont pas pertinentes, elles ne fonctionnent pas.

Y a-t-il un parallèle entre la carrière de Ray et celle de Michael Corleone dans Le parrain ?

Ce roman est l’histoire de Ray Carney, on observe les évènements à travers son regard, il a grandi avec un père qui était un criminel, c’est ça son modèle de virilité. Il veut autre chose, il veut subvenir aux besoins de sa famille, avoir une jolie maison, se faire respecter en tant que membre de la communauté des affaires de Harlem. En même temps, il y a cette partie de son être qui l’attire vers le crime. Carney n’est pas si mauvais, il n’a tué personne, mais il lutte avec ces deux aspects de lui-même.

La culture populaire est riche en histoires de gangsters, avec cette volonté exprimée dans Le parrain de se défaire de ce qu’il reste de criminel dans leurs activités, ambition qui s’avère irréalisable. Le lien avec Le parrain, c’est le côté obscur. Michael Corleone commence comme GI collet monté, puis, au fur et à mesure qu’il verse dans le crime, sa vraie nature se révèle : il est pourri jusqu’à la moelle. La première génération chevauche celle d’après, qui réussit et cherche à intégrer la classe moyenne, à dépasser ses origines. Certains d’entre eux y sont empêtrés et pourtant ils arrivent à s’en sortir, d’autres poursuivent un lent déclin, tel Al Pacino dans Scarface ou Walter White dans Breaking Bad : au début, ils sont honnêtes, puis, épisode après épisode, ils cèdent à leur côté sombre.

Au cœur de l’intrigue, on trouve l’amitié entre Ray et son cousin Freddie. Cela rappelle le lien entre Elwood et Turner dans Nickel Boys. Chaque fois, un membre du duo finit par mourir.

Lors de l’écriture de ces deux livres, mon frère – il y avait peu de différence d’âge entre nous – était en mauvaise santé, alors je méditais sur les destins divergents des individus. Il est mort [instituteur à Brooklyn, Clarke Whitehead est mort d’insuffisance cardiaque à l’âge de quarante-huit ans, en 2018]. On est issus du même endroit, on a fabriqué les mêmes trucs, puis j’ai choisi un chemin et lui un autre.

Les trois chapitres du roman – chacun raconte un nouvel épisode criminel – se passent respectivement en 1959, 1961 et 1964. D’où vient ce choix chronologique ?

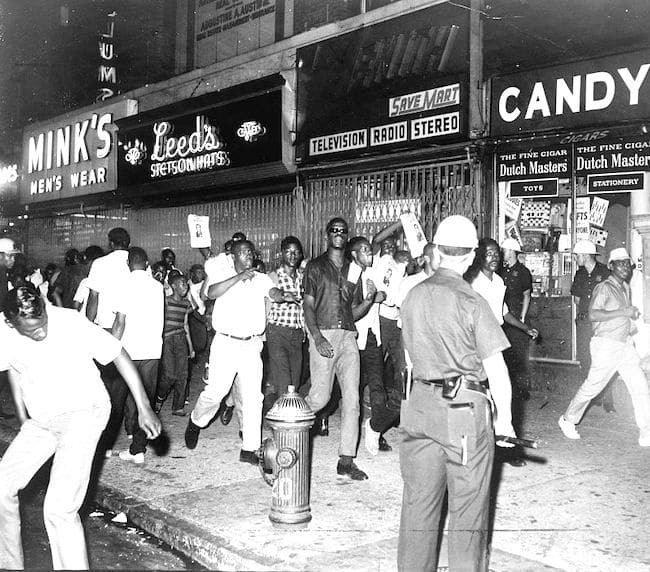

Après deux romans situés essentiellement dans le Sud, j’avais envie de retourner à New York, l’endroit sur lequel j’écris le plus souvent, c’est l’un de mes sujets principaux. Je voulais exploiter une grande catastrophe new-yorkaise. La panne d’électricité de 1977 est un poncif, sinon j’ai pensé aux émeutes anti-police des débuts des années 1940, mais Ralph Ellison s’en est servi pour L’homme invisible, j’ai décidé de les lui laisser. Puis il y avait une manifestation qui a duré une semaine en 1964 après le meurtre d’un jeune adolescent par un policier. Au début, ma bande devait se servir du chaos pour accomplir son braquage, mais en fin de compte je n’ai pas aimé l’idée d’exploiter une tragédie de cette manière, donc j’ai décalé l’intrigue, elle a lieu pendant la semaine suivante, lorsque la ville essaie de se ressaisir. Puis j’ai continué à inventer d’autres aventures pour Carney. Donc, au lieu d’un seul braquage, j’ai trois histoires (« novellas ») différentes qui forment un roman et me permettent de suivre Carney sur quelques années.

Des manifestants défilent dans Harlem en juillet 1964, après le meurtre devant une quinzaine de témoins de James Powell, un adolescent afro-américain, commis par le policier Thomas Gilligan © CC0/Library of Congress

Le titre – « Harlem Shuffle » – vient d’une chanson de Bob & Earl (1963). Les trois chapitres portent également des noms piquants.

J’ai cherché à exprimer la tonalité de chaque épisode. « Le Pick-Up » (titre du premier chapitre) se réfère au camion que Ray hérite de son père. « Dorveille » (le deuxième) est cet espace au milieu de la nuit qui constitue – pour les criminels, les alcooliques, les écrivains et les insomniaques – un moment d’activité. Quant au titre « On se calme, chéri » (troisième section), il vient d’une brochure distribuée par des manifestants.

J’ignorais ce mot, « Dorveille ».

C’est un mélange de « dormir » et de « veiller » : au Moyen Âge, il n’y avait pas de lumière électrique pour rester éveillé toute la soirée. Les paysans se couchaient au crépuscule, ils se réveillaient vers vingt-trois heures et se rendormaient deux heures plus tard. On appelait cela le sommeil segmenté. C’était un moment où on pouvait effectuer des tâches ou écrire dans son journal ou faire l’amour. Puis on se rendormait. C’est un rythme naturel, il y a des personnes qui se glissent dedans, mais peu de gens ont le temps ou l’envie de le faire. Cela m’est apparu comme une métaphore intéressante de l’activité criminelle.

Votre intérêt pour l’Histoire se manifeste dans ce roman. On apprend plein de choses, comme l’existence d’une communauté noire et irlandaise sur le futur site de Central Park, qu’on appelait alors Seneca Village.

Dans cette ville, tout est constamment en train d’être effacé et reconstruit, chaque coin de rue cache son propre secret. Wall Street a brûlé, a été détruit, rebâti, attaqué par des terroristes. C’est comme la ville entière et comme les êtres humains : on subit un revers, ensuite on doit se reconstruire. Seneca Village a été démoli pour faire place à Central Park, aujourd’hui on y trouve quelques plaques commémoratives, ça fait partie des nombreux effacements de l’histoire de la ville.

Auteur de l’essai Le colosse de New York, vous êtes particulièrement sensible au développement de la ville, notamment le quartier de Harlem, dont le centre névralgique est l’Hôtel Theresa (site du premier braquage du roman).

J’ai cherché des endroits à Manhattan qui pourraient éclairer le personnage de Ray Carney, tout en illustrant le caractère changeant du paysage urbain. Aujourd’hui, on sait que Radio Row est devenu un cratère pour devenir les tours jumelles, ensuite un cratère, enfin la Freedom Tower. Ou que, plus au nord, à Harlem, un Brownstone qui fut construit en 1880 et qui est encore debout sur la 127e rue a vu ses étages traversés par les vagues d’immigrants irlandais, juifs, allemands et italiens, tous en train de monter l’échelle vers la classe moyenne avant de déménager au centre-ville ou de partir en banlieue, pour être remplacés par des Afro-Américains du Sud, par des Dominicains et des Porto-Ricains. Et qu’aujourd’hui, dans un Harlem gentrifié, les arrière-arrière-petits-enfants des premiers immigrants juifs ou allemands y retournent parce qu’il est bon marché et qu’il s’est embourgeoisé. Le cycle redémarre…

L’Hôtel Theresa, à Harlem (2017) © CC4.0/Shugars/WikiCommons

Quant à l’Hôtel Theresa, ç’a été le Waldorf Astoria de Harlem, toutes les célébrités noires y ont séjourné, comme Joe Louis et Ella Fitzgerald. Fidel Castro a fait campagne devant la façade, en posant pour une séance photo. C’était un lieu saint pour l’Amérique noire, donc bien évidemment mes personnages criminels cherchent à le détruire ou à l’exploiter ou à pisser dessus.

On décèle chez vous une certaine nostalgie pour le Harlem d’autrefois.

Eh bien, aujourd’hui la 125e rue (voie principale de Harlem), c’est Nike et Shake Shack. Donc, oui, à titre personnel je suis nostalgique, en même temps je sais que ça fait partie de l’évolution d’une ville. Lorsqu’au milieu des années 1990 j’ai déménagé à Brooklyn, dans le quartier de Fort Greene – aujourd’hui hyper-gentrifié – il n’y avait que des « maisons du crack ». Maintenant, je me dis que j’aurais dû acheter l’une de ces maisons quand c’était encore possible, mais c’est ridicule. Il y aura encore un ralentissement et tous ces nouveaux venus à Harlem repartiront, ensuite le processus recommencera.

Outre vos inspirations cinématographiques, avez-vous été influencé par des polars ?

Pour ce livre, j’ai été inspire par Richard Stark (l’un des pseudonymes de Donald E. Westlake), auteur de vingt-six romans sur un voleur dénommé Parker, un sociopathe qui fait bien son boulot et qui serait riche s’il n’était pas obligé de travailler avec des incompétents. Il est très fort pour l’organisation et la planification, ensuite les choses foirent inévitablement parce qu’il travaille avec les mauvaises personnes. Sinon, Chester Himes est l’auteur de romans policiers situés dans le Harlem des années 1950 et 1960. Et il y a les Ripley de Patricia Highsmith. J’ai songé à la psychologie de ses livres en élaborant le personnage de Carney.

Que lisiez-vous enfant ?

J’ai été un énorme consommateur de comics, de science-fiction et de livres de fantaisie : les comics Marvel et DC, Stephen King, Ursula K. Le Guin, Ray Bradbury. Au lycée, j’ai été inspiré par Gabriel Garcia Marquez, par la manière dont le réalisme magique recouvrait l’univers des romans de fantaisie pour en faire un soi-disant roman littéraire. En premier, j’ai été touché par Le conte de deux cités et par Crime et châtiment.

Harlem dans votre roman devient un lieu magique. Cet univers-là existe-t-il encore ?

La plupart des personnages qu’on rencontre dans ce roman sont des tueurs, des maquereaux et des voleurs, donc ce n’est pas représentatif de la population en général. Aujourd’hui, le quartier est très gentrifié, beaucoup d’étudiants blancs s’y sont installés, c’est moins cher et plus sûr que Brooklyn. Donc je ne crois pas qu’il y ait encore de tels endroits. On trouve plus de quartiers majoritairement noirs à Brooklyn qu’à Manhattan.

Apparemment, vous travaillez à une suite.

En Amérique, ça sort cet été, sous le titre Crook Manifesto. La parution française est programmée pour octobre 2024. Le livre suivra Ray Carney dans les années 1960, 1970 et 1980, quand il sera au début de la trentaine, de la quarantaine et de la cinquantaine. Il y aura diverses sortes de crimes.

Pensez-vous, comme Balzac, que le secret des grandes fortunes est un crime oublié ?

New York a commencé avec une escroquerie : selon la légende, on a acheté l’île de Manhattan aux Indiens Lenape pour vingt-sept dollars. Dans le premier chapitre de Harlem Shuffle, on rencontre des criminels de rue, ensuite ce sont les banquiers et comptables corrompus du Dumas Club (à Harlem), enfin, dans la troisième partie, on a affaire aux véritables figures importantes de la ville, les magnats de l’immobilier de Wall Street.

Propos recueillis par Steven Sampson