L’historiographie anglo-saxonne sur la colonisation et particulièrement sur la guerre d’Algérie a une caractéristique que l’on ne retrouve généralement pas chez les historiens français (notamment ceux des générations des années 1950/1990), celle de faire l’histoire par le bas, au plus près des sociétés et des acteurs. Au-delà d’une histoire ample et en surplomb, à la Sirius, elle participe, nourrie par un héritage socio-anthropologique et ethnographique, plutôt de la micro-histoire à la Ginzburg. Elle s’attache aux faits dans leur déroulement singulier, portés et accomplis par des acteurs, des individus, que l’on saisit comme vivant et agissant dans des contextes historiques particuliers bien éclairés. Or, Le désinformateur, d’Arthur Asseraf, réussit à la fois à rendre compte de la trajectoire d’une personnalité « indigène » emblématique, Messaoud Djebari, d’un moment clé de la colonisation, et à le faire vivre à travers ses pérégrinations locales et internationales.

Arthur Asseraf, Le désinformateur. Sur les traces de Messaoud Djebari, Algérien dans un monde colonial. Fayard, coll. « L’épreuve de l’histoire », 276 p., 22 €

Arthur Asseraf a « rencontré » Messaoud Djebari à l’occasion de recherches d’archives à La Courneuve et il s’interroge, à travers « une enquête sur une enquête », sur sa fascinante personnalité. Au-delà d’une trajectoire atypique qui restitue tout au long de la double enquête ce qu’a été la colonisation profonde, le livre pose des questions épistémologiques et méthodologiques importantes pour l’écriture de l’histoire.

En interrogeant quelqu’un « qui n’est jamais sincère », Arthur Asseraf se donne les moyens de comprendre les faits éclairés et analysés, non à travers des « confessions » qui n’existent pas, mais à partir des « enquêtes ou contre-enquêtes » que son personnage suscite. « Comprendre la méthode de Djebari revient pour un historien à regarder sa propre méthode dans un miroir inversé », écrit-il. Cela définit un point de vue sur celui que l’on suit comme sur soi-même. S’interrogeant, au cours de ses « multiples rencontres » avec le personnage, autant sur la réalité des informations que celui-ci produit que sur celles confiées par d’autres sur lui, il livre ses incertitudes sur un homme qui lui échappe. Arthur Asseraf tente de le caractériser par ce qu’il n’est pas, mais n’arrive pas toujours avec certitude à dire ce qu’il est, concluant par une règle générale d’appréhension qui postule une totale dissociation entre connaissance et information. Cela produit une perspective de relation historique, une narration qui confine à une enquête policière révélant ce que pourrait être une méthode de l’histoire : une interrogation sur les faits livrés par les archives et contextualisés, et dans le même mouvement une interrogation sur soi observant, travaillant, se questionnant et re-questionnant les archives et les faits à la lumière d’autres données.

Cette forme de présentation et d’écriture extrait le lecteur d’une approche globalisante et fait entrer d’emblée dans le contexte colonial, où l’on apprend que les indigènes, les élites locales, que l’on supposait défaits, inertes et inexistants, au lendemain de ce qui aurait été la fin de la conquête militaire, s’intéressent autant à la géopolitique régionale qu’aux relations internationales entre les grands empires du moment.

Les Bazars algériens lors de l’Exposition universelle de 1889 à Paris © Gallica/BnF

La première rencontre de l’auteur avec le personnage se fait après la découverte de l’action d’une association de l’Est Algérien, perçue par l’administration comme une société secrète islamique, qui se propose de soutenir la Tunisie au moment où celle-ci bascule sous le protectorat français. La situation qui voit Messaoud Djebari missionné par la société secrète pour prendre contact avec le gouverneur de Tunis, et la réaction des autorités françaises inquiètes de cette démarche qu’elles n’ont pas contrôlée, nous renseignent, à travers nombre de détails ethnographiques, sur l’état socio-économique et culturel des indigènes, sur les représentations des autorités coloniales et les relations des uns avec les autres. On a là, sur quelques belles pages, une description qui conforte et renouvelle à la fois les connaissances sur la société indigène au lendemain des violences de la conquête militaire et de la dépossession. Dans une société complétement déstructurée, émergent des groupes sociaux constitués des notables, des oulémas, soit une soixantaine de personnalités qui n’abdiquent pas leurs référents culturels et s’ouvrent sur le monde, en faisant appel au médersien bilingue qu’est Djebari, à travers une presse nombreuse (au moins quatre-vingt-neuf journaux sont édités dans le Constantinois entre 1881 et 1888). Les réformes scolaires Ferry ne sont pas encore engagées en Algérie et la langue arabe est combattue.

Djebari est le produit de la médersa de Constantine qui a fonctionné de 1850 à 1880 et, comme tel, il représente un groupe tout à fait minoritaire. La section indigène de l’École normale de la Bouzaréah ne comptant encore que de faibles effectifs, il fait même office d’instituteur. La distinction entre élites d’assimilation, sorties du séminaire laïque de la Bouzaréah (qui montrent ce que peut la colonisation pour certains élus), et élites de différenciation, certifiées par les médersas officielles réformées (celles qui vont parler au nom des autorités coloniales à la société locale, dans sa langue et ses codes), n’est pas encore nette. Djebari est issu, comme la plupart des enfants indigènes, « de la basse classe arabe », ceux qui arrivent « on ne sait comment à être bacheliers » (Ferhat Abbas). Une classe distinguée alors de la catégorie des notables, qu’incarne l’association avec laquelle il collabore. Cette jonction n’apparait possible dans le contexte que parce que les professions de la magistrature musulmane, perdant leur autonomie, entrent en crise et que le médersien devient de fait l’intermédiaire entre eux et les autorités coloniales. Les activités d’un personnage, « à l’intersection de plusieurs cercles » et réseaux, permettent ainsi d’observer, à partir du contexte local, des transformations qui définissent plus largement un passage qualitatif de la colonisation à la fin du XIXe siècle.

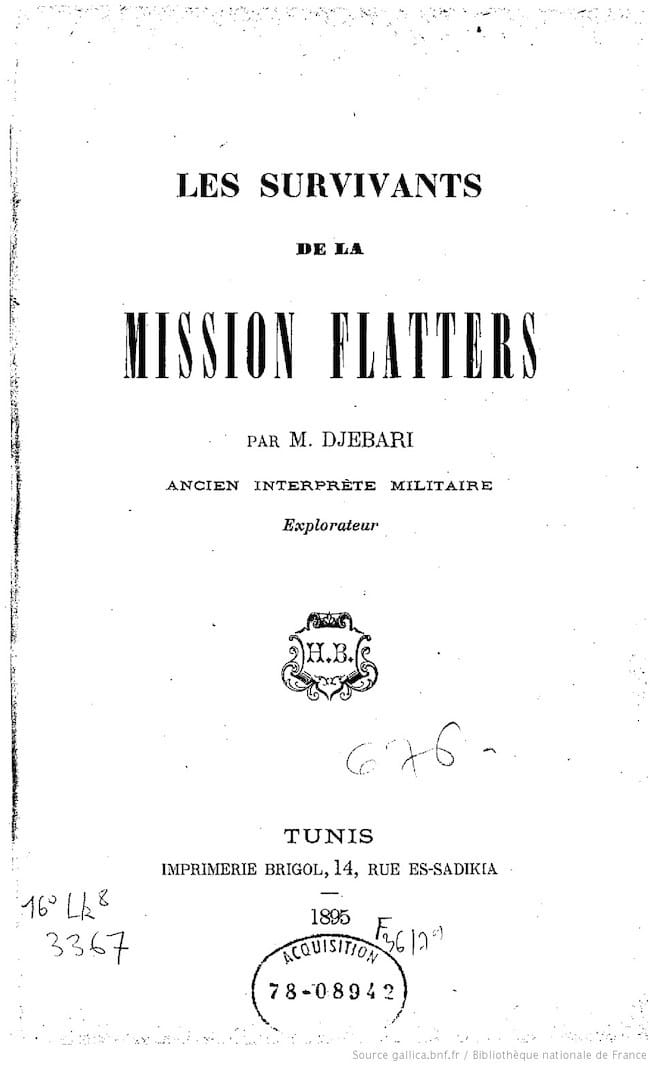

Couverture de « Les survivants de la Mission Flatters », publié par Messaoud Djebari à Tunis, en 1895 © Gallica/BnF

Plus étonnant encore, la seconde rencontre entre l’auteur et son personnage révèle une activité plus largement « transrégionale » du personnage, où la dimension locale et méditerranéenne de celui-ci, déjà relevée à travers ses premiers contacts en Italie, s’élargit à l’Afrique, à partir de ce qui relève des interrelations causales de pratiques coloniales plus larges. Engagé, à l’initiative d’un administrateur colonial en poste à Tunis, dans une mission d’exploration menée avec un lettré musulman nigérian, Messaoud Djebari devient explorateur, informateur. À travers cette mission, soutenue par la Société de géographie et conçue comme « exploration scientifique » mais, en réalité, mission « de renseignement militaire », la dimension coloniale est réinterrogée à partir des intrications, « des enchevêtrements », entre différentes historicités et temporalités, des territoires colonisés. Elle est également réinterrogée à partir des jeux d’acteurs en contacts suivis, protagonistes des confrontations dans le moment. Ces questionnements permettent d’éclairer comment se construisent et opèrent les hiérarchies de statuts, les hiérarchies raciales, d’expériences et d’expertises.

« La mission de Djebari permet de repenser le rôle des Maghrébins dans la colonisation », écrit ainsi Arthur Asseraf. Et parce que les Algériens ont été colonisés plus tôt, ce décalage temporel témoigne d’une expérience différente qui s’affirme entre autres par de multiples tentatives de survie, dont la fuite, l’exode, la circulation tous azimuts, la mise au ou sous service d’autorités… Une situation de précarité, produit d’une déstructuration avancée, qui va faire que Djebari, déjà informé par son expérience du rôle majeur de la presse, retrouve sa place de révélateur du contexte colonial à travers une publication polémique. La signature par Djebari d’un ouvrage portant sur les « Survivants de la mission Flatters » éclaire le contexte dans sa dimension métropolitaine, voire européenne (passage à Bruxelles). Il sera au centre de vifs débats, nourris par différentes interventions de personnalités reconnues du champ journalistique et intellectuel parisien. Sont ainsi mis en lumière les musulmans évoluant dans le Paris de l’affaire Dreyfus. La question du regard métropolitain sur l’Autre, l’Arabe écrivant sur l’Afrique, permet de mesurer « ce qui fait office, dans le moment, de vérité sur l’Afrique ». On apprend ainsi que sont dénoncées comme « danger européen, les activités des sociétés secrètes musulmanes ». De la même façon, on retrouve l’assignation raciale comme critère de justification de la vérité. Djebari en tant qu’Arabe ne pouvait écrire un tel ouvrage ! Le racisme le plus désinhibé se déploie sans limites. La jonction entre histoire métropolitaine et histoire coloniale permet de dépasser une séparation factice – prégnante jusque-là dans l’historiographie française – entre la racialisation des musulmans et celle des juifs. De fait, la description du contexte montre une interpénétration continue et une influence réciproque entre « l’impérialisme européen en Afrique et sa représentation » et entre métropole et colonie.

Un article sur Messaoud Djebari dans « La gazette algérienne » du 21 mars 1895 © Gallica/BnF

L’ouvrage de Djebari pose, au-delà de sa qualification, une question plus large, épistémologique, sur les conditions de production de la vérité. « Les faits et la fiction, écrit l’auteur, ne s’opposent pas, ils se définissent les uns par rapport à l’autre » et il ajoute que « le roman peut devenir le lieu de production d’une autre vérité ». Le roman et sa réception métropolitaine affirme alors de nouveau la crédibilité de son auteur. Il s’agit de chercher à connaitre « l’homme derrière la succession des affaires ». Ce sera leur troisième rencontre qui lui permettra d’interroger de manière novatrice les conditions d’entrée dans la nationalité en situation coloniale. Au-delà des socialisations primaires, l’enquête fait émerger la figure d’un intellectuel atypique, qui annonce, à travers « une synthèse entre le républicanisme français et l’islam réformiste », une bonne partie des élites indigènes qui vont s’affirmer au tournant des années 1930. Et, comme le montrent les engagements politiques du personnage, c’est peut-être dans une suspicion réciproque qu’il faut chercher la raison de l’absence de confiance qu’il suscite.

Djebari verse « dans une forme de politique-secret qui le rapproche du début de la droite révolutionnaire », commente-t-il. Le personnage a fait pourtant tout le chemin vers une naturalisation, une intégration, une assimilation, d’abord par l’armée, ensuite par un mariage mixte qui a eu comme témoins les personnalités les plus reconnues de la colonisation, enfin par sa participation aux débats du champ médiatique, politique et intellectuel parisien. Plus critique de ses compatriotes indigènes que de la colonisation, cependant « opposé à la domination européenne sur les musulmans », engagé pour l’égalité sociale et l’exercice d’une pleine citoyenneté, il ne peut, « fait crucial », « guère s’exprimer politiquement de manière directe, dans un monde soumis aux conditions de l’indigénat » ! Sans doute contraint, Djebari s’affirme comme un « provocateur [qui] tape dans la fourmilière », « tirant son pouvoir de sa capacité à attirer l’attention de ses contemporains en pesant sur les réseaux médiatiques qui l’entouraient, qu’il s’agisse de l’administration ou de la presse », annonçant par-là la figure actuelle des influenceurs et autres face-bookers. Preuve s’il en est que l’ouvrage d’Arthur Asseraf apparaît tout à fait stimulant, aussi bien par les questions historiographiques et épistémologiques qu’il pose que par les observations et les données nouvelles qu’il apporte à la connaissance des situations coloniales et de leurs répercussions sur le présent.