Le retour de la guerre en Europe rappelle les risques courus par les civils, mais aussi par les soldats faits prisonniers et victimes de mauvais traitements, voire d’exécutions. Dans ce contexte, l’ouvrage dirigé par Fabien Théofilakis sur les conditions de la captivité consécutive à la défaite française de 1940 suscite un intérêt renouvelé.

Fabien Théofilakis (dir.), Les prisonniers de guerre français en 40. Préface d’Henry Rousso. Fayard, 384 p., 29 €

Spécialiste des prisonniers de guerre, Fabien Théofilakis leur a consacré de nombreux travaux ; publié sous sa direction, Les prisonniers de guerre français en 40, dont il a rédigé huit des douze chapitres, propose un nouveau regard sur une question jusqu’ici très peu étudiée : les débuts de cette captivité, en France, dans l’urgence et avec un nombre inattendu de prisonniers (1 850 000 hommes capturés en six semaines).

Dans une France qui fait face à la désorganisation totale du pays provoquée par un exode massif, évalué à 8 à 10 millions de civils, il faut regrouper, transporter, loger et nourrir cette masse humaine. C’est ainsi que s’élance « l’immense fleuve de la défaite », ces longues colonnes de prisonniers pour lesquels l’armée allemande, totalement débordée par l’ampleur de sa victoire, doit improviser en utilisant toutes les solutions locales possibles. Une cinquantaine de camps provisoires (57 au maximum en octobre 1940), les Frontstalags, hébergent ces soldats en attendant leur acheminement en Allemagne. Il faut y ajouter des structures provisoires de rassemblement ou de transit.

Lors de la capture, les lois internationales de la guerre ne sont pas toujours respectées. C’est ainsi que, dans la logique raciale nazie, se déchaîne une violence inouïe – mais pas systématique – contre des soldats coloniaux noirs qui, dès leur arrestation, sont victimes de massacres (une trentaine) ; on évalue les victimes au total entre 1 500 et 3 000 soldats. Dès sa capture, le prisonnier est dépouillé de ses effets militaires et personnels. Après le choc de cette capture, c’est le début de la « transhumance » lors de marches éreintantes vers les Frontstalags, en zone occupée. Les déplacements multiples donnent l’impression d’une improvisation totale et d’une absence de rationalité.

Ces camps sont installés pour moitié dans des installations militaires existantes. Le livre s’ouvre sur l’exemple détaillé de celui qui s’installe à Compiègne – lieu doublement symbolique – où les troupes allemandes arrivent le 9 juin 1940, en transformant une caserne militaire existante, le camp de Royallieu, en Frontstalag 170 KN 654. Sont aussi réquisitionnés divers bâtiments civils, des lieux qui ne sont pas prévus pour cet usage. Les adaptations nécessaires transforment une partie de ces Frontstalags en vastes chantiers afin de fournir à tous un logement en dur, ce qui n’est pas le cas dans les premiers temps. Les transferts vers l’Allemagne prennent du temps : 400 000 prisonniers sont partis au 25 juillet. Il reste 440 000 prisonniers en octobre et encore 180 000 dans 25 Frontstalags, au 20 janvier 1941. Cette captivité, au départ transitoire, s’organise dans la moyenne durée, du fait des difficultés de l’occupant à mettre en place la détention des prisonniers en Allemagne. Les derniers convois ne quittent donc la France qu’au début de 1941.

Assez rapidement, un tri « racial » est mis en place. C’est ainsi que plus de 115 000 prisonniers « indigènes », Algériens, Tunisiens, Marocains, Africains de l’AOF et de l’AEF, Malgaches, Indochinois, Antillais ou autres, sont placés dans des camps séparés (la convention de Genève prescrit – dans l’intérêt des prisonniers – une telle séparation des « races » et des nationalités ; le racisme nazi n’est donc peut-être pas la motivation première). Néanmoins, alors que tous les prisonniers « blancs », à l’exception de quelques « mis en congé », vont partir en Allemagne, les soldats de l’Empire resteront en France ou y reviendront – à partir d’août, pour ceux qui étaient partis dans les premiers contingents – et ce jusqu’à la Libération, en 1944. Cela résulte clairement des fantasmes et des stéréotypes prenant leur source dans l’occupation en Rhénanie consécutive à la Première Guerre mondiale (voir Jean-Yves Le Naour, La honte noire. L’Allemagne et les troupes coloniales françaises, 1914-1945, Hachette, 2004).

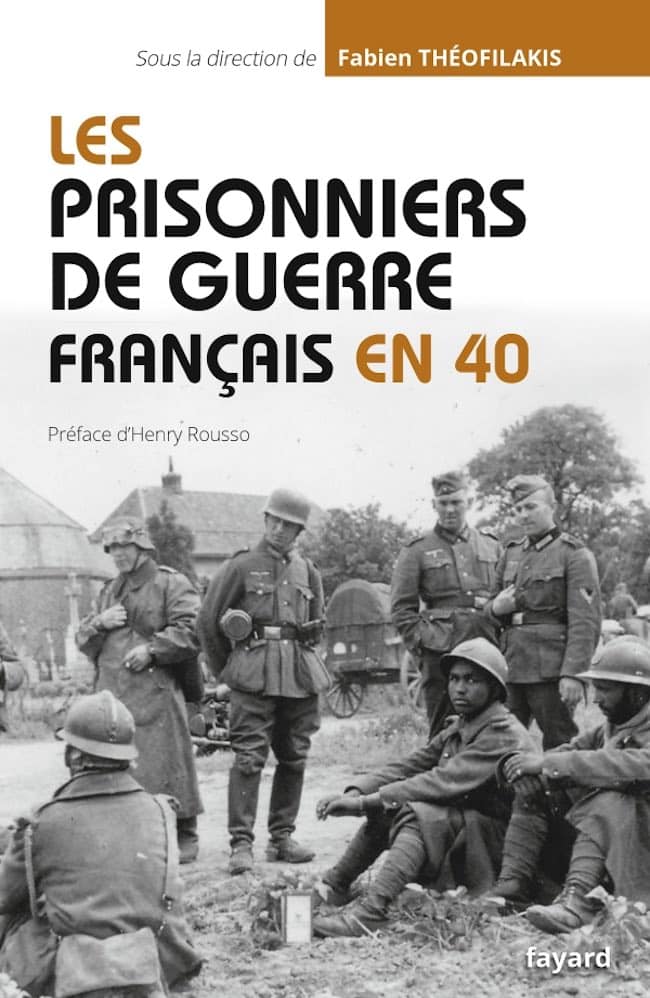

Prisonniers de guerre français, dans le nord de la France, en 1940 © Bundesarchiv, Bild 121-0404 / CC-BY-SA 3.0

Dans les camps, la vie quotidienne s’organise d’abord dans l’urgence, avec une intendance totalement débordée. Les premiers temps sont très durs, les hommes sont mal et peu nourris, ils souffrent souvent d’une faim tenace. Il faut attendre septembre pour que les difficultés alimentaires soient surmontées, mais la réalité à l’échelle locale est très hétérogène. Les conditions d’hygiène sont également très variables. La discipline, jugée le plus souvent sévère, dépend de la personnalité du commandant du camp. Elle peut aller jusqu’à des formes marquées d’une violence arbitraire qui semble cependant surtout le fait de dérapages individuels, souvent punis.

Quelques activités sont permises pour soutenir le moral des prisonniers. Aux classiques jeux de cartes et autres pratiques sportives quand l’espace disponible le permet, s’ajoutent la lecture (livres, presse ou journaux spécialement destinés aux prisonniers) et plus rarement des pratiques théâtrales ou musicales, parfois des cours ou des conférences, ainsi qu’une pratique religieuse pour certains.

Le territoire métropolitain a été privé d’une bonne partie de sa force de travail par la mobilisation. Dès les premières négociations, les Français tentent d’obtenir la libération des catégories les plus nécessaires à la reprise économique et au rétablissement de l’ordre : personnels des administrations, employés des chemins de fer, forces de l’ordre, professions médicales, etc. C’est le début d’une épreuve de force, car l’enjeu est aussi important pour Vichy que pour les occupants. Ces derniers décident que, dans la zone occupée, seuls les prisonniers les plus utiles à l’économie seront mis en « congé de captivité » : soit environ 220 000 hommes, ce nombre baissant progressivement avec les départs vers l’Allemagne. En zone non occupée, ces mises en congé seront exceptionnelles et individuelles. Pour le Reich, la priorité est en effet de disposer de la main-d’œuvre en Allemagne pour soutenir son économie de guerre. Mais il doit trouver un équilibre avec la nécessité de reconstruire en partie, pour mieux l’exploiter, le territoire français occupé. Beaucoup de prisonniers (autour de 120 000 en octobre) sont mis au travail à l’intérieur même des camps, pour diverses corvées.

Colonne de prisonniers français surveillés par la police militaire allemande (1940) © Bundesarchiv, Bild 121-0414 / CC-BY-SA 3.0

Selon le droit international, les puissances dites protectrices (la Suède pour l’Allemagne, les États-Unis pour la France) ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont autorisés à rendre visite aux prisonniers et à s’informer de leur sort. Dans la pratique, ces droits ne sont pas vraiment respectés. À tel point que le gouvernement de Vichy, après avoir déclaré sa volonté de collaboration (24 octobre), accepte la proposition allemande d’être lui-même la puissance protectrice de « ses » prisonniers, créant ainsi un précédent international (novembre 1940).

Le CICR joue un rôle majeur par ses visites de contrôle et sert d’interface pour la correspondance et les colis. Mais la première visite de son délégué n’intervient que le 16 septembre 1940. La Croix-Rouge française est chargée des collectes de vêtements et de vivres et de leur répartition, mais l’accès direct aux camps pour ses délégués est souvent compliqué, soumis à un arbitraire local. La circulation du courrier, élément clé pour les prisonniers et leurs familles, est très perturbée. Pour certaines familles angoissées, il faut attendre plusieurs mois avant de recevoir enfin la « carte de capture ». Quant aux captifs, beaucoup d’entre eux ne reçoivent aucune correspondance ou très tardivement. Là encore, c’est la conséquence de la désorganisation due au nombre et non le résultat d’une politique restrictive des vainqueurs.

Le lecteur est parfois un peu perdu entre les « millefeuilles » institutionnels, multiples et difficiles à saisir, tant du côté des vainqueurs que des vaincus. Ce qui est sûr, c’est que le gouvernement français, tout en acceptant la plus grande collaboration dans ce domaine, reste entièrement soumis aux diverses autorités allemandes. Cette question, éminemment politique, est une priorité de l’action et de la propagande de Vichy. L’acteur principal des négociations sur cette question est la mission Scapini. Ce service diplomatique est chargé de négocier d’abord le retour des prisonniers blessés ou malades, mais les Allemands ne cèdent d’abord que pour des raisons économiques, pour finalement admettre quelques libérations pour des raisons humanitaires et de propagande.

Prisonniers français au Frontstalag 155 de Dijon-Longvic © CC2.0/PhotosNormandie/Flickr

Beaucoup de prisonniers sont tentés de s’évader, chose évidemment plus facile sur le territoire français que plus tard en Allemagne. Aidés souvent par un travail à l’extérieur des camps, un certain nombre d’entre eux y parviennent, souvent de façon durable, ce qui provoque une véritable hantise du côté allemand, où l’on manque de personnel de surveillance. Les chiffres sont impressionnants : les estimations sont de 200 000 évadés entre mai 1940 et janvier 1941, à comparer aux 70 000 prisonniers français évadés d’Allemagne.

Cet ouvrage novateur, qui s’appuie sur de nombreuses sources primaires, n’échappe pas à quelques redites au fil des chapitres. Il contient un nombre important de photographies et de documents, mais souvent de trop petit format, et parfois illisibles. Ce travail constitue cependant un pas important dans une lecture nouvelle de la captivité de guerre française qui tient une place importante dans la mémoire – d’abord honteuse et humiliée – de cette période. La focalisation sur l’année 1940 permet d’apporter des connaissances sur une période qui avait été presque écartée des recherches, et elle est très révélatrice des tâtonnements et des errements de ces premiers mois de la défaite ; on perçoit désormais ce qu’a pu avoir de difficile l’expérience de soldats français captifs sur leur propre territoire.

Le dernier chapitre, historiographique et mémoriel, est particulièrement intéressant. Il explique parfaitement comment la transformation du système de représentations de la guerre a permis de sortir le vécu du prisonnier et ses récits de l’infamie de la défaite. La recrudescence de l’intérêt et des publications tient en partie à un effet générationnel. Depuis les années 2000, les anciens prisonniers se font passeurs de mémoire avant leur disparition, et c’est la génération de leurs petits-enfants qui prend directement le relai. Ces évolutions s’inscrivent dans un changement de la lecture générale des guerres, l’approche multidirectionnelle succédant à l’approche concurrentielle qui a longtemps dominé.