Comme beaucoup d’écrivains, Gabriel García Márquez (1927-2014) fut d’abord un journaliste et un chroniqueur prolifique, n’ayant jamais cessé d’écrire et de publier dans divers périodiques, (El País, à Madrid, El Espectador, à Bogotá, Momento, à Caracas…). N’a-t-il pas déclaré, justifiant sa profession : « Le journalisme est une nécessité biologique de l’homme » ? Son éditeur habituel en France a eu l’idée de rassembler bon nombre de ces chroniques – chair de sa chair –, données comme « écrits journalistiques », et qu’on qualifierait plutôt de contes vagabonds, tant l’errance de l’écrivain y est grande, et son talent de conteur éclatant et séduisant à chaque page.

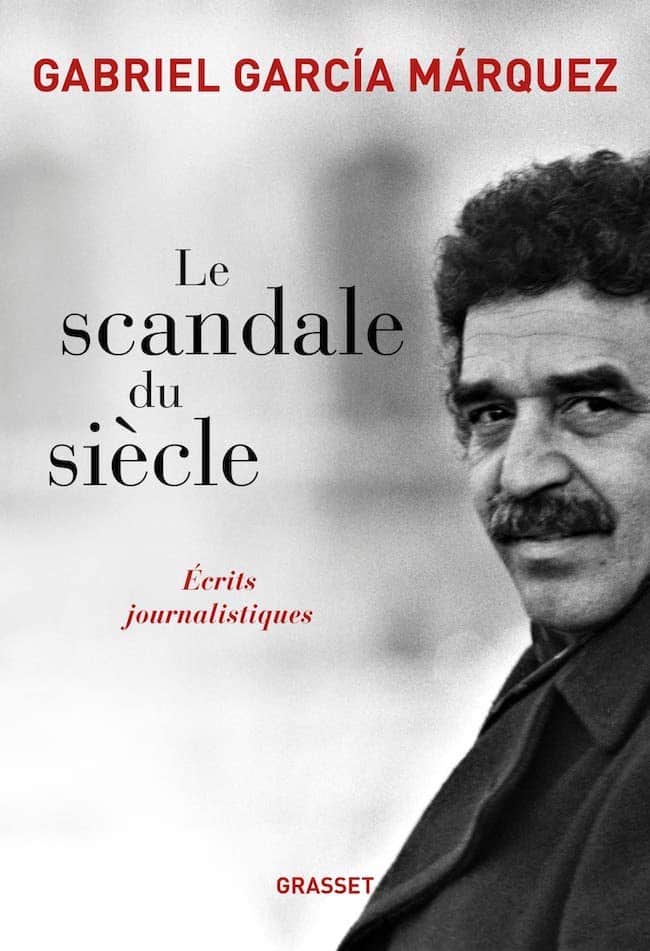

Gabriel García Márquez, Le scandale du siècle. Écrits journalistiques. Trad. de l’espagnol (Colombie) par Gabriel Iaculli. Grasset, 448 p., 24 €

Car ce qui préside à cette écriture, sous toutes ses formes, est l’étonnement permanent du scribe, qui fait tout le charme de la moindre ligne de tout ce qu’a pu écrire García Márquez. Si bien que rien ne sépare les pages de ce nouveau livre dit « journalistique » des chefs-d’œuvre romanesques que furent Cent ans de solitude ou Chronique d’une mort annoncée. L’émerveillement est partout dans ce monde que le romancier parcourt et recrée avec un esprit étonnamment frais et naïf. Non pas d’une naïveté fabriquée ni d’une fraîcheur d’emprunt, mais avec un ébahissement si perceptible qu’on dirait parfois le récit d’un de ces conteurs de village, riches de toutes les mémoires collectives de leur peuple.

C’est que le Prix Nobel 1982 a incarné à la perfection ce Gran lengua ou « Grand diseur » cher à Miguel Ángel Asturias, cet Homme qui parle ou Hablador magistralement campé par son ancien complice Mario Vargas Llosa : porte-parole des communautés indigènes, et voix prophétique qui rassemble la collectivité et lui renvoie son propre visage. Dans Cent ans de solitude, l’œuvre la plus achevée de García Márquez, le premier émerveillement naît d’un aimant géant que les Gitans exhibent et qui traîne derrière lui chaudrons, poêles, tenailles et chaufferettes, puis, par un effet de style hyperbolique, met à la torture les vis et les clous de toutes les poutres en bois. Et l’on va dans ce roman d’étonnement en étonnement, d’émerveillement en émerveillement, jusqu’à cette culmination de l’inouï à partir d’un rien ou de l’éphémère, ce bloc de glace « renfermant une infinité d’aiguilles sur lesquelles venaient exploser en étoiles multicolores les clartés du couchant », qualifié de « grande invention de notre époque » et qui nous transporte dans l’univers du magique et du sacré – là même où vivent et jouent les enfants.

Dans tous leurs registres, fussent-ils politiques, ces textes du Scandale du siècle, dont beaucoup préludent à l’écriture romanesque, nous font revivre cet émerveillement ou un étonnement qui va jusqu’à la stupéfaction, en sollicitant le mystérieux, l’insolite et le magique, à partir de nouvelles d’agence de presse, de riens, de « chiens écrasés » transfigurés, magnifiés par la baguette magique de García Márquez.

S’il lui arrive de se présenter comme « un rationaliste convaincu », Gabo (comme l’appelaient ses amis et tous ceux qui l’aimaient) n’en est pas moins sensible à « la très riche histoire de la matérialisation de la poésie ». Aussi ne s’étonnera-t-il pas de l’existence de fantômes, d’apparitions ou d’hallucinations. Et de nous rapporter, à deux reprises dans ce livre, l’histoire de cette « femme vêtue de blanc », autostoppeuse qui en chemin la nuit monte dans la voiture de quatre jeunes et qui, après quelques kilomètres, en arrivant à une torsion de la route, lance au conducteur : « Attention, ce virage est dangereux », avant de disparaître mystérieusement ; on dénombre ensuite tous ceux qui sont morts sur la route, si bien que l’auteur-journaliste, qui a lui-même été témoin d’un horrible accident de la circulation, note, en statisticien averti : « Rien qu’en France, on comptait il y a seulement quelques années jusqu’à deux cents morts par semaine pendant les mois les plus frénétiques de l’été », et il tire la seule conclusion d’un rescapé de l’hécatombe : les êtres humains comme lui qui a beaucoup voyagé sur les routes ne sont que « les survivants d’un virage ».

Portrait de Gabriel García Márquez © CC2.0/Thierry Ehrmann/Flickr

Des fantômes, on en trouvera en maintes pages et de façon savoureuse dans ce séjour à Arezzo dans le château médiéval acquis par son ami, l’écrivain vénézuélien Miguel Otero Silva, « une maison pleine de fantômes ». Bien sûr, l’écrivain crédule n’en croit pas un mot, et surtout pas que ce fameux Ludovico qui poignarda sa femme avant de se trucider hante, depuis, la maison en promenant sans fin son remords, car, n’est-ce pas, « la seule chose qui perturbe les fantômes, ce sont les labyrinthes du temps ». Eh bien, alors que Gabo et Mercedes, son épouse, ont dormi au rez-de-chaussée dans une pièce jugée sûre, ils se réveillent ailleurs au matin, « avec une griffure d’horreur », dans la chambre haute, sous le baldaquin du « lit de sang » du fantôme. Ce texte, publié dans El País en 1980, et qui se veut apparemment un reportage sur un innocent voyage en Italie, nous dit tout de l’alchimie littéraire du maître de ce mouvement qu’on a pu qualifier de « réalisme magique ».

À vrai dire, la réalité chez García Márquez fait toujours de la résistance. Et la meilleure preuve en est cette longue enquête qui donne son titre à ce recueil et qui ne regroupe pas moins de treize articles de presse publiés dans El Espectador de Bogotá, avec ce sous-titre qui, dans sa formulation, nous apparaît comme la signature ou le sceau du grand écrivain colombien : « Morte, Wilma Montesi va et vient de par le monde ». Les faits et témoignages s‘accumulent sur la disparition de cette toute jeune fille, mais, au lieu d’expliquer le pourquoi du comment, ils ne font que grossir nuages et ténèbres, si bien qu’à l’arrivée il y a bel et bien, encore et toujours, un de ces fantômes qui narguent la raison dont le sommeil, comme le disait Goya dans une de ses ténébreuses aquatintes, « engendre des monstres ». Cette affaire de la disparition d’une jeune fille nécessitera deux années d’enquête qui ne serviront qu’à entasser et classer les noms, les comparutions, les témoignages, deux années au terme desquelles l’investigation policière conclura de la façon la plus laconique qui soit, au regard des milliers de pages du dossier : « Wilma est restée absente de chez elle pendant vingt-quatre heures ». Point final. On se rappellera seulement ce trait, qui ne manque pas de poésie : « L’expertise judiciaire a établi que, peu avant de décéder, Wilma Montesi avait mangé une glace » ! (La glace, toujours ; qui en fera un sujet de thèse ?)

La tombe de Wilma Montesi au cimetière de Verano, dans le nord de l’Italie © CC4.0/Antonio Pagliu/WikiCommons

Bref, la réalité échappera toujours au conteur qui, à l’instar du héros des contes d’E.T.A. Hoffmann, a des yeux merveilleux « qui vont jusques au fond de l’âme et qui même dans bien des cas en peuvent prêter une à ceux qui n’en ont pas ». On ne dira jamais assez combien cette plume de Gabo est avant tout un œil magique ; et ce qu’il écrit, le fond d’un kaléidoscope au jeu fascinant de formes et de couleurs. Aussi, en maintes pages de ce livre qui parle de littérature et de réalité, il fait ce constat initial : « Un problème très grave que notre réalité démesurée pose à la littérature est celui de l’insuffisance des mots » ; et, à partir de cette frustration d’un écrivain né dans la profusion caraïbe, il ne peut que souligner la faiblesse de ses armes et de son écritoire : « Je n’ai jamais rien pu faire de plus saisissant que la réalité. Je ne suis parvenu à rien d’autre qu’à ne la transposer qu’avec des recours poétiques ». Tout García Márquez est là et ce qu’en dira la critique ne sera que « vent de paroles » – selon Saint-Exupéry, un écrivain que Gabo aurait aimé, disait-il, traduire.

C’est pourquoi, si l’on est en quête d’exégèse et d’interprétation, mieux vaut s’en remettre à ce Scandale du siècle qui, au fil de ses cinquante articles, nous éclaire définitivement sur l’art d’écrire et cette pesée de mots qui obsède le romancier. Laissons-le conclure sur cette phrase énigmatique : « la seule chose qui vaille mieux que la littérature, c’est faire de son mieux ». À défaut d’être une clé ou un éclairage, elle nous persuade qu’il n’est d’art que dans la mystérieuse alchimie qui autorise cet écrivain hyperbolique à nous donner à voir et à comprendre la réalité à la lumière des mythes, en confondant dans un seul périlleux virage, en une géniale et salvatrice embardée, le roman et la poésie. « La littérature aussi a ses âmes en peine », dira-t-il en mettant un point final à ce qu’il nomme ses « contes vagabonds ».