Charles Wilson, un physicien anglais, découvrit en observant les nuages que certaines particules électrisées laissaient en traversant les régions sursaturées en vapeur d’eau des traces repérables qui matérialisaient leur trajectoire. Il tira de cette observation le principe de « la chambre à brouillard » où le trajet de corpuscules créés par la collision d’atomes avec une cible pouvait, suivi à la trace, être mis en évidence. La construction de cette chambre, piège à particules élémentaires, lui valut le Nobel en 1927. Quatre-vingt-seize ans plus tard, elle figure en titre du nouveau roman d’Éric Chevillard.

Éric Chevillard, La chambre à brouillard. Minuit, 208 p., 18 €

Une telle réalisation matérielle, géniale dans sa simplicité apparente, allait avoir une longue postérité : chambre à bulles de Donald Glaser (Nobel 1960), où la condensation en atmosphère humide est remplacée par l’évaporation révélant les parcours dans l’hydrogène liquide – principe différent mais but révélateur identique ; enfin chambre à détecteurs multifils, les particules à repérer l’étant grâce à un réseau de fils métalliques parallèles, cette dernière machine, inventée par Georges Charpak (Nobel 1985), mille fois plus rapide et plus précise que ses devancières, équipant aujourd’hui tous les laboratoires de recherche fondamentale du monde, alors que la chambre à brouillard, l’ancêtre, n’est plus qu’une curiosité expérimentale.

Réplique de la chambre à brouillard de Charles Wilson © CC4.0/Thesupermat/WikiCommons

Pourquoi donc Éric Chevillard, passionné depuis le début de son œuvre par l’expérimentation scientifique revisitée en ses développements les plus saugrenus, a-t-il choisi un matériel obsolète, dont le nom n’est plus connu que des spécialistes, pour couronner son dernier roman, alors que, dans les trois cas ci-dessus, si le procédé évolue, son utilité demeure la même : faire apparaître des phénomènes dont l’existence ne saurait être prouvée autrement ?

C’est une raison purement littéraire, ou plutôt même littérale : si le facteur commun des trois machines est le mot « chambre », la puissance émotionnelle comme « générateur » de fiction du mot « brouillard » est incomparablement supérieure à celle des mots « bulles » et « fils ». Or l’écriture de Chevillard n’est pas seulement virtuose, elle est surtout poétique. Les connotations du mot brouillard (impossibilité de se repérer, confusion mentale, à la limite opacité) vont lui permettre de retourner comme un gant l’usage fait par Wilson de sa superbe machine à clarifier le réel (but de toute la physique). La machine du texte, elle, vise à obscurcir, elle crée un système imaginaire inextricable à partir d’une entité certes invisible à l’origine mais qui pourrait être simple, le sujet d’un roman. Et comme rien n’est jamais perdu pour un romancier quand il soumet une idée au remue-méninges, ni la chambre à bulles (le cerveau dément du narrateur brassant une sorte d’ébullition permanente) ni la chambre à fils (séquences de vocables appelés par la méthode marabout/bout d’ficelle ne cessant, au fil des pages, d’enchevêtrer leurs pelotes) ne seront en rien négligées par l’intrigue ou ce qui en tient lieu.

Quid de la structure ? Après un incipit éblouissant, cavalcadant, de vingt-six pages, qui semble amorcer une histoire de traque d’un suspect non identifié, dans une atmosphère allègrement morbide d’association de malfaiteurs, dont le narrateur est partie prenante, le récit pseudo réaliste et bouffon, très dans la manière « Chevillard attendu » qui promet une bonne dose de rigolade, bascule brutalement dans un flash-back qui met en scène le même narrateur en chercheur freelance gravement siphonné, dans une entreprise aussi étrange que nébuleuse : en attendant que le caïd ami, pour honorer sa promesse de l’incipit, ramène pieds et poings liés un suspect innommé au domicile du narrateur, parvenir à cerner ce qu’est au juste ledit suspect dans son essence matérielle, s’il en a une.

Car pieds et poings liés, ça va bien s’il s’agit d’un homme. Mais rien n’est moins sûr. En fait, la nature même du suspect/sujet incriminé gît dans le brouillard des supputations. Est-ce un être et, si oui, chu de quel taxon de la phylogénétique du vivant ? ou plutôt un objet, aux formes qui changent si vite qu’il est impossible de l’immobiliser pour l’examiner à loisir ? ou une de ces particules virtuelles qui sans répit naissent et s’annihilent dans le vide sidéral ?

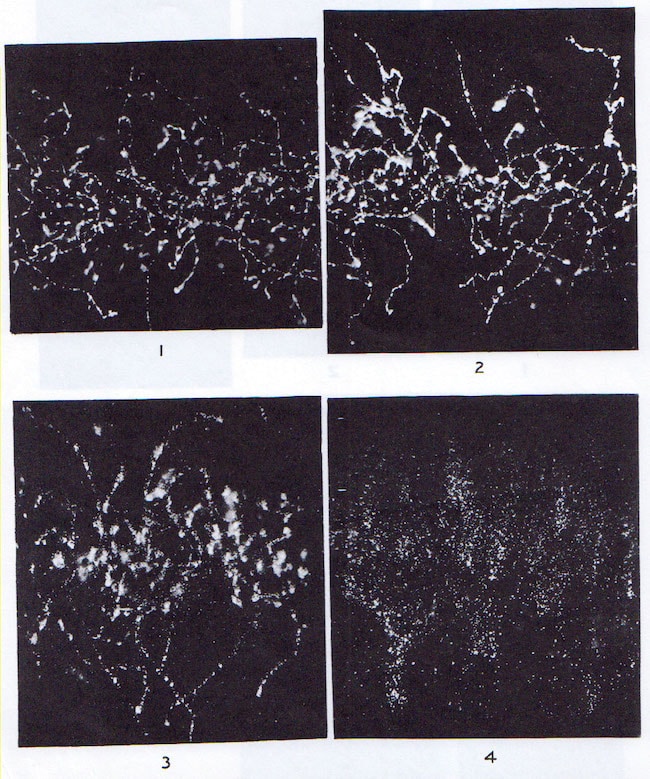

Particules détectées par une chambre à brouillard réalisée par Charles Wilson en 1912 © CC4.0/WikiCommons

Les cent trente-huit pages suivantes ne sont consacrées qu’à la tentative d’élucidation de ce mystère. Elles ont pour piètre héros un savant fou qui se confond avec le narrateur à la première personne. Naturellement rongé de vanité, atteint du délire de la persécution au point de s’inventer un rival acharné à lui nuire en lui volant ce maudit sujet sur lequel il a tant de peine à mettre la main, il poursuit en rêve ou en réalité, il ne le sait pas et le lecteur non plus, des expériences aussi repoussantes et inquiétantes que stupides. Tout se passe certes dans le domaine du fantasme, mais il n’empêche : nous ne sommes pas loin de nous indigner contre cette créature de papier (je veux dire le narrateur) dont l’égoïsme est tel qu’il sacrifie à sa passion femme et fils, se réjouissant de la mort de celle-ci dans l’effondrement d’une partie de sa maison, supportant tout à la condition que la chambre bien close (en fait le sous-sol ou la cave) où, parfois comme matérialisé dans un coin d’ombre, le souffre-douleur évanescent se pelotonne, continue à séquestrer le sujet, le sujet actif qui pourtant aurait été dévoilé dans son entièreté, croit l’expérimentateur, s’il ne s’était pas échappé à l’instant même où on le tenait enfin.

D’où la coda, et le retour vite expédié à la fiction du début (le malfrat tient sa promesse, retrouve le X en cavale et le renvoie comme convenu). Les yeux enfin dessillés, le narrateur ferme alors hermétiquement la caisse (X, s’il existe, va donc y crever) et formule la conclusion que le lecteur attendait et, à vrai dire, espérait : « refermer la porte et c’est fini, il n’y paraît plus, tout est redevenu comme avant, on oublie, on change de sujet, je ne peux rien en dire encore, mais cette fois je crois que je tiens quelque chose ».

Conclusion en apparence énigmatique, car elle n’offre aucune perspective d’interprétation du livre achevé qui soit satisfaisante à 100 %. Il y a certainement dans ses pages une part de satire de la recherche, notamment universitaire : Gorius, le rival supposé, est une caricature de mandarin bardé de certitudes, prédateur d’étudiantes, accapareur sans scrupules des idées d’autrui ; l’acharnement mis à poursuivre des travaux en réalité insignifiants, voire inexistants, est joliment ridiculisé ; l’esclavage imposé à son entourage par le chercheur enchaîné à son sujet mis en une lumière à peine exagérée.

Ajoutons qu’il existe aussi, dispersée dans ce livre, une énergie très efficace employée à démolir bien des stéréotypes gnangnan fort partagés : douceur du foyer, amour conjugal, amour filial, confiance réciproque, entraide. Mais ces éléments, s’ils agrémentent le texte, ne le constituent pas, tout le talent de l’écrivain restant mobilisé sans relâche au profit de sa tâche principale : embrouiller les fils d’un récit qui refuse de démarrer réellement et de raconter quelque chose, en somme de traiter un sujet.

Éric Chevillard (2006) © Jean-Luc Bertini

Rester dans la chambre à brouillard, telle est l’obsession, et cette volonté de frustrer le lecteur de la moindre explication un peu nette, malgré l’avalanche de jeux intérieurs sur les phonèmes, de jeux sur les mots entre eux, de rapprochements incongrus, de morceaux d’une verve jubilatoire pure, finit par avoir un effet préjudiciable sur le seul personnage intéressant qui surnage dans le vase à cocktail agité frénétiquement par un écrivain enivré qui se prive volontairement de tout appui sur une anecdote consistante. Ce personnage, c’est le narrateur lui-même.

Le charme principal des romans de Chevillard, c’était pourtant de camper ce narrateur omniprésent, tantôt agressif, tantôt indulgent, toujours à côté de ses pompes (mais pas de ses œuvres), doué d’empathie et de cette chaleur humaine qu’on débusque dans ses meilleurs emplois (au hasard : Du hérisson, Choir, Ronce-Rose). Ici, il a rétréci, parce qu’il est devenu hargneux, méchant, et c’est faute d’avoir trouvé un vrai sujet en effet, comme la coda le dit avec une lucidité admirable.

La chambre à brouillard de Wilson était faite pour découvrir, pas pour interdire la découverte des dessous de la réalité, qui en littérature s’atteint via l’imaginaire. Je risque une hypothèse. Depuis des années, Chevillard écrit une sorte de journal poétique de bord, sous le couvert de « l’autofictif ». Il y pratique une forme quasi prosodique, par paragraphes ou versets rappelant souvent la forme des « petits poèmes en prose » d’Aloysius Bertrand, reprise et sublimée par Baudelaire. Il déploie dans ce travail colossal (quinze volumes publiés depuis 2009 à L’Arbre vengeur !) une invention qui, lorsqu’il s’agit d’entrer dans l’élaboration, autrement difficile, d’une structure romanesque, semble soudain lui faire un peu défaut. Ce que constate peut-être le fantôme de Baudelaire qui surgit soudain, à la page 183 du présent livre, avec le plus sulfureux de ses chefs-d’œuvre condamnés, un des sommets de l’art. Comme un remords ?

J’en ai trop dit. Chevillard est un très grand écrivain. Sûr qu’il va changer de sujet, ou plutôt en chercher un tout neuf et que la salutaire misanthropie de son narrateur retrouvera, au-delà du brouillard des projets, une saine alacrité dont le lecteur, accablé par le monde actuel, a fichtrement besoin.