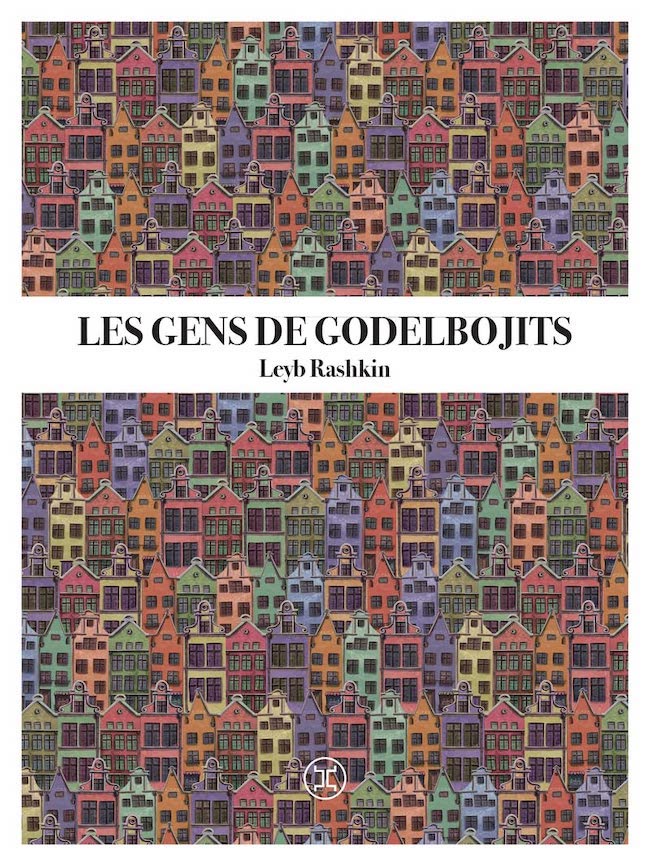

Le hasard des publications nous a gratifiés de deux remarquables nouvelles traductions du yiddish au cours des derniers mois : Les gens de Godelbojits, de Leyb Rashkin, traduit par Jean Spector, et Voyage à rebours, de Jacob Glatstein, traduit par Rachel Ertel. Deux œuvres très différentes mais qui, outre la beauté des traductions, entretiennent entre elles des liens subtils et contribuent à nourrir la connaissance par le public français d’un monde bien particulier, celui des Juifs polonais de l’entre-deux-guerres, juste avant sa disparition violente, donc, ce qui rend ces lectures d’autant plus précieuses.

Jacob Glatstein, Voyage à rebours. Trad. du yiddish par Rachel Ertel. L’Antilope, 352 p., 23 €

Leyb Rashkin, Les gens de Godelbojits. Trad. du yiddish par Jean Spector. Le Tripode, 592 p., 25 €

En 1934, le poète yiddish Yankev Glatstein, le plus célèbre des modernistes américains, se rend pour la première fois en vingt ans à Lublin, au chevet de sa mère mourante. Il ne l’a pas revue depuis son départ pour l’Amérique, à l’âge de dix-huit ans, en 1914. Quant à Leyb Rashkin, pseudonyme de Shoyl Fridman, né en 1905 dans la même région de Lublin que Glatstein, 1934 est précisément l’année où il écrit son premier roman, qui sera publié en 1936, à peu près au même moment que le récit autobiographique de Glatstein. Voyage à rebours paraît en feuilleton dans la revue introspectionniste In Zikh, tout au long des deux années écoulées depuis le retour de son auteur en Pologne. Il paraîtra en volume en 1938, avant la publication d’un second tome (encore à paraître en français) en 1940.

Au cimetière juif de Kazimierz Dolny (ou Kazimierz sur la Vistule) © CC1.0/Vadim Akopyan/WikiCommons

Si Glatstein est alors au sommet de sa carrière poétique et de son activité de théoricien d’une poésie moderniste ouverte sur le monde, Leyb Rashkin, dont le roman acquiert d’emblée une véritable notoriété et remporte un prix littéraire réputé, n’aura guère le temps de faire davantage carrière littéraire, et le volumineux récit dont nous disposons aujourd’hui pour apprécier son talent sera finalement son chant du cygne : il meurt dans un ghetto de Biélorussie en 1942, à l’âge de trente-sept ans. Glatstein, quant à lui, écrit en 1938 son fameux poème « Bonne nuit vaste monde », où il revient symboliquement « au ghetto », répudiant la culture occidentale porteuse de mort et de haine antisémite. C’est d’ailleurs pendant son voyage en Pologne qu’il lui est donné de voir de près le climat anxiogène qui condamne le judaïsme polonais avec l’accession de Hitler au pouvoir en Allemagne et la politique vigoureusement anti-juive appliquée en Pologne dès le milieu des années 1930. Depuis son asile américain, il assistera à la disparition d’une grande partie de sa famille, de sa culture et de sa langue. Il devient alors le chantre d’une poésie puissamment inspirée par la déploration mémorielle et les symbolismes culturels en cours d’effacement, avec la même liberté souveraine que dans sa période avant-gardiste, mais en un mouvement conscient d’essentialisation des signifiants de l’origine, investis de la toute-puissance de l’imaginaire et de la mémoire. Lorsqu’il meurt, en 1971, il est l’auteur d’une œuvre poétique monumentale, et de plusieurs centaines d’essais critiques qui font de lui l’un des plus fins connaisseurs de la littérature yiddish contemporaine.

A priori, il y a donc une disproportion entre ces deux trajectoires, l’une célébrée et qui ne craint pas de se mesurer à l’échelle du monde (même si l’usage littéraire de la langue yiddish condamne Glatstein à une méconnaissance certaine), et l’autre engloutie par l’annihilation du judaïsme polonais et l’anonymat d’une culture minoritaire, attachée à son lieu, car cet unique roman est centré sur la ville natale de Leyb Rashkin, Kazimierz sur la Vistule, petite ville au riche passé judéo-polonais dans la région de Lublin. Lublin, précisément, la ville natale de Glatstein, le but de son périple mémoriel à travers les notations spatialisées de ses deux titres originaux : Ven Iash iz geforn (« Quand Yash est parti ») et Ven Yash iz gekumen (« Quand Yash est arrivé »), Yash étant le diminutif slavisé de son prénom, ce qui vaut signature autobiographique. En ce qui concerne Leyb Rashkin, c’est l’évocation fictionnalisée de son lieu de naissance qui retient l’attention dès le titre de son roman, sorte de comédie humaine réduite à l’enceinte d’un lieu unique, d’où se produit à la fin le départ du personnage central vers la capitale. Glatstein restitue aussi à travers ses souvenirs ses fréquents voyages de Lublin à Varsovie, souvent accompagné de son grand-père qui l’aurait, dit-on, présenté à Peretz, le grand écrivain yiddish polonais.

Certes, les deux ouvrages sont bien différents sur le plan littéraire. Le roman de Rashkin, touffu, foisonnant, imprégné de réalisme local, est un monde en soi, à l’image des univers autosuffisants de la narrativité épique du XIXe siècle ou de l’expressionnisme haut en couleur d’un Berlin Alexanderplatz ; le récit distancié et ironique de Glatstein emprunte davantage aux codes cosmopolites du récit de voyage et au topos du « retour au pays natal ». Les deux livres cependant sont aimantés par la quête d’une identité individuelle à l’aune de l’inscription dans un chronotope structurant : microcosme de la lutte pour la vie au sein d’une société déshumanisée par la misère et la domination, d’une part ; évocation mémorielle ambivalente du lieu de l’origine, à partir d’une vision très critique de la société occidentale, représentée par le microcosme du transatlantique et du voyage en train à travers l’Allemagne nazie, d’autre part.

En outre, la porosité de la frontière entre factualité autobiographique et mise en fiction rapproche, là encore de façon différenciée, les deux ouvrages. On classe parfois les deux récits en prose de Glatstein dans la catégorie des romans, même si une certaine platitude du fil narratif et des allusions biographiques éparses semblent contester cette désignation. Le premier volume, seul traduit pour l’instant, se termine sur l’arrivée du narrateur à Lublin, au terme d’un cheminement narratif d’abord contaminé par le suspens temporel de la traversée en paquebot, assimilable à une sorte de parenthèse « enchantée », un tiers-lieu hétérotopique, et régi par l’exceptionnalité des « lois de la mer » et l’influence « mystique » des flots. Avec l’arrivée sur le continent européen, après une courte escale assez morose à Paris, le sentiment d’urgence et de course contre la montre amplifie l’inquiétude du narrateur devant ce qui l’attend à son retour et dont il prend conscience dans le train allemand où il est confronté à une jeunesse hitlérienne largement fanatisée. Sur le bateau, la nouvelle de la Nuit des longs couteaux et de l’élimination des SA par Hitler a déjà exposé le narrateur à son anxiété « juive » et à l’indifférence des passagers non juifs.

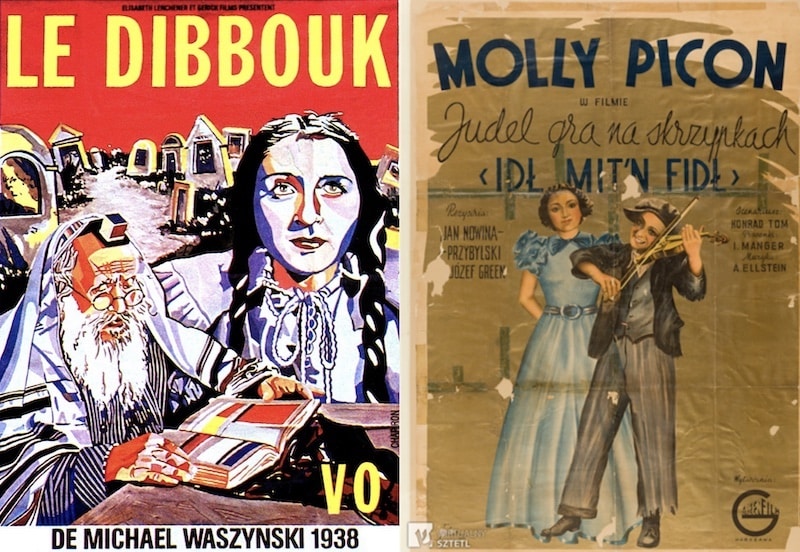

Affiches du « Dibbouk » (1937) et de « Yidl mit Fidl » (1936)

Le second volume (à paraître en français) s’ouvre quant à lui sur le séjour du narrateur dans un lieu de cure proche de Lublin, où il se repose de sa dépression causée par la mort de sa mère, et inclut une incursion « touristique » à Kazimierz. Réputé pour sa bohème artistique et ses paysages pittoresques, cette cité sera la toile de fond de deux films célèbres en yiddish, Le Dibbouk et Yidl mitn fidl, tournés à peu près à l’époque de la sortie des deux ouvrages qui nous occupent : Kazimierz Dolny en polonais, Kuzmir en yiddish, qui, sous la plume acerbe de Rashkin et le toponyme fictionnel de Godelbojits, devient l’épicentre de la crise historique s’abattant de plein fouet sur un monde juif en pleine décadence et travaillé par de multiples ferments de transformation. Le roman de Rashkin commence par la généalogie quasi légendaire de la famille de Shimen et Nosn Shifris, les deux frères qui sont les personnages principaux d’un récit se ramifiant suivant les liens enchevêtrés d’une famille à la fortune déclinante, confrontée aux différentes composantes sociales de la collectivité juive et au monde hostile environnant. Or la décadence est symboliquement reliée à l’exode rural : on passe de la campagne, où l’arrière-grand-père était encore métayer du hobereau, au raffinement et aux plaisirs de la ville, où le grand-père s’allie avec une famille de pieuse observance et de haut lignage dans le domaine de l’étude traditionnelle.

Même si ce récit doté d’une intrigue foisonnante aux multiples ramifications est à l’évidence un monde romanesque à part entière, la vocation réaliste de l’inspiration de Rashkin n’est pas dénuée d’implications documentaires, qui renvoient essentiellement à la vie du personnage principal, Shimen, doté de quelques caractéristiques qu’il partage avec son auteur. En outre, on a pu relever l’exactitude de nombreux détails du récit en les confrontant au « livre du souvenir » (Yiskerbukh) de Kuzmir, célèbre dans le monde juif pour sa dynastie hassidique. Certains traits d’ailleurs évoquent les hassidim au sein de la bourgade juive dans le roman, la plupart du temps de façon ironique pour les confronter aux véritables dominants qui semblent désormais tirer les ficelles au terme des remaniements dus à la guerre : les nouveaux riches et les parvenus qui ont supplanté l’ancienne élite à l’occasion des bouleversements du premier conflit mondial. Rashkin montre aussi des autorités spirituelles corrompues et contrôlées par la pègre, des artisans à demi ruinés qui végètent et tentent d’échapper au carcan du boycott polonais, et enfin une jeunesse militante et idéaliste, avide de savoirs nouveaux et de débouchés à la mesure de ses idéaux d’ouverture au monde et de justice sociale.

Le pont enneigé du paquebot « Antonia » (1926) © Gallica/BnF

Le « voyage à rebours » de Glatstein, quant à lui, renvoie davantage à une forme de théâtralisation ironisée, à mi-chemin entre le Women de George Cukor, pour sa vision très misogyne des rapports entre les sexes, et le Lifeboat de Hitchcock, pour l’allégorisation des rapports historiques entre société juive et non juive, entre les différentes caractéristiques nationales, entre les divers pôles d’un monde juif en cours d’assimilation aux normes occidentales mais soumis à l’anxiété massive de la menace historique omniprésente. Cette micro-société au bord du gouffre semble aussi futile que sourde aux signaux de l’actualité, mais confronte le narrateur à ses propres apories identitaires, à son besoin de communauté avec ses congénères juifs malgré leur médiocrité, leurs masques grandiloquents, leur logorrhée compensatrice des blessures de l’exil et du manque d’assise historique. Les histoires de vie des uns et des autres, hommes et femmes, juifs et non juifs, nantis d’Amérique et propagandistes zélés de l’Union soviétique, se déploient en une sorte de cacophonie des discours et des poses, en contraste frappant avec la splendeur immuable du ciel et de la mer qui les enserre. L’écrivain ici est comme un passager clandestin, opérateur de rencontres et de transgressions sociales, spécialiste des différents idiomes, de la musique des mots, des langues, des accents. Il se fait souvent traducteur, appariant les différentes couches sociales et traversant symboliquement les frontières entre les espaces cadenassés des classes sur le paquebot. On pense parfois à Kafka et à sa nouvelle « Le chauffeur », qui ouvre son roman L’Amérique, déjà allégorique d’un monde occidental basculant vers un capitalisme modernisé.

Chez Glatstein, le mouvement semble s’inverser et s’involuer, à mesure que les défroques de l’assimilation occidentale tombent pour les passagers juifs, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent regroupés et démunis devant les formalités douanières européennes, avant de prendre en groupes compacts les trains qui vont les ramener « au pays natal », où ne les attendent que périls et angoisse. Le genre littéraire de la satire ménippée, dont pouvait sembler relever l’épisode de la traversée transatlantique, avec ses stratégies carnavalesques et son interrogation intellectualisée sur les liens identitaires, s’efface alors progressivement devant l’inflation mémorielle et l’élégie culturelle. Le voyage dans l’espace, avec sa linéarité, se complique d’aspects symboliques, voire initiatiques, et renvoie le narrateur à la dimension irrémédiable de la perte. Il s’avère qu’il est lui aussi, malgré son silence prudent et sa position d’écoute attentive aux discours d’autrui, en attente d’une connaissance de soi encore inachevée, malgré la réflexivité d’un parcours poétique qui lui a toujours permis de maintenir à distance, grâce à un langage ludique et suprêmement maîtrisé, les sombres profondeurs de l’autobiographie. À plusieurs reprises, sur le bateau, des associations apparemment fortuites font remonter les souvenirs avec de plus en plus d’ampleur.

Au cimetière juif de Kazimierz Dolny (ou Kazimierz sur la Vistule) © CC1.0/Vadim Akopyan/WikiCommons

Se déroulent alors, de façon intime et sérieuse, en contraste avec l’ironie distante de l’intellectuel maître des discours, les souvenirs d’enfance associés à sa ville natale. L’espace se diffracte, incluant au sein d’une nature marine immuablement lumineuse les ténèbres de plus en plus compactes de sa Pologne natale. Le voyage s’effectue alors directement à même la matière noire du souvenir, comme dans un tableau de Soulages. Le puits sombre du passé, le flux épais comme la poix du temps de l’enfance, semblent sortir progressivement de la mémoire, tel le tonneau obscur dans lequel le narrateur contemple son visage dans l’auberge où il se revoit, attendant le passeur avant la traversée clandestine de la frontière, au moment de l’émigration. C’est à son être fracassé par le départ loin de sa famille et de son lieu de naissance que doit se confronter le narrateur en route pour le dernier adieu à la figure maternelle. Dans le tableau noirci du souvenir, ce sont les oreilles jaunes comme la cire de sa mère mourante qui semblent lui faire signe, de même que, dans le souvenir d’enfance, ce sont les flammèches des chandelles et des lumières sabbatiques qui clignotent pour le rappeler à elles. L’onirisme prend alors même le pas sur le souvenir, et, lors de l’arrivée à Varsovie, c’est un véritable rêve éveillé qui opère la transition entre le Glatstein chef de file d’une école poétique moderniste, bourgeois juif américain soulagé de s’extraire de la pesanteur des contraintes professionnelles, passager insouciant d’une classe de luxe sur le paquebot, assistant amusé à la comédie humaine cosmopolite, et l’enfant juif polonais qu’il retrouve au sein du rêve comme une vision éloignée de lui-même.

« Un gamin au visage pieux se rendait d’un pas calme au heder. Il tenait dans la main une galette au beurre fondu, un petit sac de griottes acides et, dans la poche, il avait une pièce de deux sous pour une glace. Ce petit garçon sage m’était si connu que j’avais envie de pleurer… » Le voyage se désarticule, empruntant son allure à un remaniement temporel brisant la vectorisation spatiale et l’indexant sur l’imaginaire et le temps mémoriel : « La Varsovie matinale ne m’avait pas encore salué. Son âme était endormie. Ma lamentation chaude, je la gardais pour Lublin, la ville de mes rêves, la ville de ma peur juive, qui se cachait entre deux cloches hostiles, l’une orthodoxe, l’autre catholique. Il m’est venu à l’esprit que j’étais en train de me rendre chez ma tante en passant par New York, comme si j’avais fait un détour pour arriver par un autre porche, et entrer par une porte arrière. Jadis j’allais directement de Lublin à Varsovie, cette fois-ci je suis passé par New York, une bagatelle ! Vingt ans pour arriver à Varsovie, et maintenant que j’y suis, je rentre à Lublin ».

Chez Rashkin, le périple narratif de Shimen, luttant pour une existence digne au sein du poisseux tissu social de la bourgade juive, gangrenée par la corruption interne et écrasée par l’oppression externe, est en apparence bien différent, mais la noirceur de la satire et les tonalités assombries du tableau de la Pologne juive au sortir de la Première Guerre mondiale échelonnent le nuancier de la comparaison avec le voyage à rebours chez Glatstein.

Resté orphelin avec son frère Nosn après la mort de son père pendu comme otage par les Russes au tout début du conflit et celle de sa mère, rendue folle de chagrin, Shimen, comme le jeune Yash, a une enfance pieuse au sein d’une famille jadis prospère mais ruinée par la guerre. Moins rebelle que son frère, qui deviendra un ouvrier éduqué, résolument engagé dans le mouvement révolutionnaire, Shimen veut avant tout s’élever par le mérite et l’étude et sans doute aussi briser les chaînes de la discrimination, en prenant des leçons de polonais et en devenant comptable dans une banque coopérative. Il cesse de pratiquer et sans doute même de croire, et se débat dans des histoires sentimentales compliquées et pas très heureuses, jusqu’à sa rencontre avec l’égérie des Rouges, Zosia, qui le conduit à remettre en question ses velléités de bonheur bourgeois et conventionnel. La mort tragique de Zosia, en prison, l’amène à couper définitivement les ponts avec la société corrompue et étouffante du shtetl, le conduisant alors lui aussi à Varsovie, prêt à conquérir de haute lutte l’avenir et sa jeune vie d’individu.

Mais le dernier paragraphe, tout en sous-entendus, à l’image d’une narration comme dédoublée par l’humour envers son héros et l’ironie cinglante à l’égard de la société communautaire, nous propose finalement un détour, une ultime torsion métapoétique. Shimen, apparemment libéré des sombres méandres de la bourgade, et malgré l’emprisonnement de son frère pour six ans, prend le tramway à Varsovie, d’excellente humeur, pour se rendre à son travail. Absorbé par la lecture d’un article de journal qui narre les derniers rebondissements abracadabresques des luttes sociales acharnées de Godelbojits, il rate son arrêt à Nowy Swiat (Nouveau Monde). « Shimen se retourna pour voir “Nouveau Monde”… Il avait de nouveau dépassé son arrêt. Il rangea vite son journal, agacé : c’était chaque fois pareil : il se perdait quelque part dans ses pensées, et ensuite il devait revenir sur ses pas… »

Yankev Glatstein est revenu de Pologne au bout de deux mois pour continuer à mener une vie bien remplie à Manhattan. Leyb Rashkin a définitivement quitté Godelbojits et a été assassiné dans le ghetto de Brest en Biélorussie en tentant de gagner les territoires soviétiques pour échapper à l’avancée allemande.