« La terre n’a-t-elle pas le triste privilège de ne faire que comprendre le mal dans toute sa force, mais sans l’éradiquer, et n’est-ce pas là la raison pour laquelle le mal atteint sur terre son plus haut degré ? La terre est une île isolée. » Ajoutons : une île où les Robinsons s’entretuent. Où cependant, pour Fiodorov, la cendre des ancêtres fertilise aussi la mémoire et la vie : l’histoire est alors indissociablement profane et sacrée.

Nikolaï Fiodorov, Philosophie de l’œuvre commune. Sous la direction de Françoise Lesourd. Trad. du russe par Gérard Conio, Régis Gayraud, Luba Jurgenson et Françoise Lesourd. Postface de Svetlana Semionova. Éditions des Syrtes, 804 p., 30 €

Nikolaï Fiodorov (1829-1903) pratique une spéculation qu’il voudrait inséparable de l’action, et dont le but serait de remplacer le désordre du progrès par l’œuvre commune, cause commune, celle des hommes d’une génération comme celle de leurs pères : « tant qu’il n’y a pas d’œuvre commune, il y aura toujours de l’intolérance », celle-ci étant trop souvent le fruit gâté d’une idéologie.

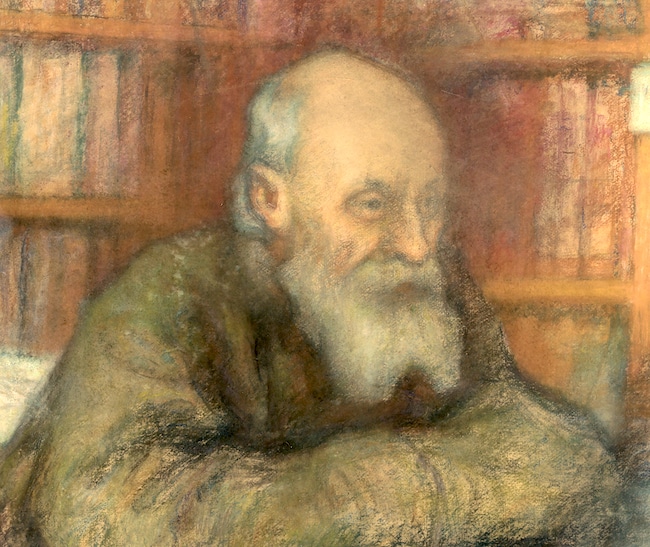

Portrait de Nikolaï Fiodorov par Leonid Pasternak © CC0/WikiCommons

Dans son « œuvre commune » (hormis quelques fragments disséminés, elle n’avait jamais été traduite en français), Fiodorov inclut la mort qui ne saurait être un point de rupture, mais au contraire le lien retrouvé, chaque fois retissé, des hommes qui auraient pu se séparer (hostilités individuelles ou civilisations concurrentes) en constructions adverses. La mort est ainsi le rappel de la vie à son unité, la vie terrestre s’étant faite trop souvent, sous un certain rapport, privation de cette unité, alors qu’elle aurait dû devenir sa recherche.

Chacun s’isole, fût-ce en se liant sinon en se ligotant provisoirement aux autres (alliances ou bien conflits) pour sa propre survie individuelle au sein de la collectivité. Un tel isolement n’aboutissant jamais qu’à des fossés, ténèbres et abîmes. Mais la querelle avec l’autre n’est que trop souvent l’image d’une querelle plus profonde avec soi-même. La mort vue par l’individu replié, clos sur son moi tel une fleur nocturne, est avant tout pour Fiodorov l’ignorance ou le mépris du premier lien : celui qui unit l’être humain à ses pères et qu’il ne lui arrive que trop rarement, dans les conditions qu’il s’est faites, de pressentir.

C’est qu’aujourd’hui l’homme, « usé jusqu’à la corde », est d’abord oublieux, voire dans le refus, avec une vie séparée où il travaille à s’éloigner tant des autres que de son propre être. Il ne se rappelle plus, n’a plus de direction, ni un je immuable. Il survit à sa vie. Il s’isole dans la résolution tâtonnante et brouillonne de ses questions. Il ne gagne alors qu’en ignorance. Il oublie, gomme sa dette envers les pères comme envers la nature et aborde la mort divisé d’avec soi. Alors qu’il lui fallait « propager la lumière de la conscience », il n’aura connu que la cécité. Personne, depuis beau temps, pour déposer une terre humide sur ses yeux qu’il a lui-même rendus aveugles, et pour souffler dessus.

« À l’évidence, notre temps demande un changement radical, autant dans les regards qu’on porte sur les faits que dans les faits eux-mêmes, et les mots utilisés jadis pour se définir soi-même et définir le monde, se sont trouvés usés, galvaudés. » Même le progrès, auquel l’homme s’est confié dans son « éternel infantilisme », ne répond plus. Tout est séparé, disloqué, parti en dérives adverses. L’homme n’a plus le nom d’homme qui lui siérait. Il n’a plus de pères. Il sait beaucoup de choses, cependant il ne connaît plus. Et se reconnaît encore moins. Il n’échafaude et ne pratique que des correctifs. Et pourtant il lui faut retrouver l’œuvre (ou encore la cause) commune, abandonner le progrès et ses multiples enfermements comme ses multiples enferrures qui brisent l’unité de la vie, afin de restaurer l’activité cognitive en sa plénitude : connaissance de soi et connaissance de la nature allant ensemble. Cette résurrection de la vie, pour Fiodorov, appelle tout naturellement celle des ancêtres.

« N’est digne ni de la vie ni de la liberté celui qui n’a pas rendu la vie à ceux de qui il l’a reçue. » Fiodorov lie logiquement le mariage à la mort elle-même : le mariage, étant « le pressentiment de la mort et le début de celle-ci », appelle et suscite de nouveaux participants à l’œuvre de vie. En mettant l’accent sur l’action nécessaire, Fiodorov parle de rendre à la vie, et plus précisément de ressuscitation plutôt que de résurrection : celle-ci vient comme un don, un fruit qui se détacherait de l’arbre, quand la ressuscitation tient d’une volonté et d’un effort.

C’est que l’œuvre des ancêtres est toujours à l’œuvre, si l’on peut dire, et demande à être prolongée et conduite : « nos pères non pas morts mais vivants ». Elle demeure cette cause commune à travers la division des âges et des temps. Aussi, il n’est pas étonnant que sur la fin de l’URSS, au début des années 1980, Fiodorov ait pu resurgir (en choix seulement, mais tout de même resurgir) dans une édition soviétique (1982), l’URSS étant alors à bout de souffle idéologique, et Lénine tout près de son jugement dernier, qu’en russe on appelle le jugement terrible – le communisme n’étant plus qu’un vagabond qui a oublié le nom de sa famille (l’humanité) pour avoir perdu très vite la simple mémoire de l’humain. Cette mémoire pourtant retrouvée et reconduite par le fils naturel d’un prince : Nikolaï Fiodorov. Alors qu’autour de lui toute la vieille Russie était déjà comptée comme descendue dans la fosse, il a voulu rechercher les morts pour la réveiller.

À Moscou, au musée Roumiantsev (aujourd’hui Bibliothèque nationale de Russie), Fiodorov restait enfermé la plupart du temps dans la salle de lecture où il exerçait la fonction de préposé.

Ses sorties hors des livres étaient rares. Mais son œil n’était pas usé par la solitude ni n’acceptait la taie de la résignation, de même que son retirement même ne signifiait nullement un désintérêt pour le monde et la vie, loin s’en faut : « peut-on concevoir quelque chose de plus absurde qu’une tentative de découvrir la liberté en restant dans son cabinet de travail ; imaginez de fabriquer des bottes en pensée, et cela donnera l’illusion de bottes, et non des bottes ; sans action, sans libération, la liberté, restant un simple savoir, sera une fiction ».

« Champ de seigle », d’Ivan Chichkine (1878)

Étonnante remarque qui rapproche Fiodorov de Dmitri Pissarev (1840-1868), penseur matérialiste et démocrate révolutionnaire, pour qui une paire de bottes valait mieux que Shakespeare. Étonnante, mais pas tant que ça. Fiodorov faisait partie de ces hommes qui font brèche à toutes les clôtures et n’apportent avec eux rien d’artificiel ni de faux mais préviennent et prophétisent, c’est-à-dire dégagent les filons d’une vérité nouvelle et concrète : « la régulation du processus terrestre, elle, est bien le début de l’œuvre commune qui nous a été confiée par nos pères, qui résoudra les contradictions, qui éliminera les causes d’hostilité et mettra dans la joie ceux qui étaient auparavant dans l’inquiétude ».

Il s’agit pour cet homme de la fin d’un XIXe siècle alors en pleine vitesse d’industrialisation (même dans l’Empire russe semi-féodal) de passer de la consommation du monde à sa recomposition et à son sauvetage. Revenir du chaos à un cosmos où la pensée et l’existence se comprennent. Où la mort pourra en quelque sorte signer et sceller cette compréhension. « Tant que n’existent pas ces chemins de la conscience et ces conducteurs de l’action, sans même parler des bouleversements et des séismes périodiques, le monde présentera un ordre étrange, perverti, qu’il serait plus juste de nommer désordre. La nature indifférente, insensible, inconsciente continuera à briller de sa beauté éternelle, la personne, elle, reconnaissant la magnificence de l’incorruptibilité, se sentira non seulement exclue mais cause d’exclusion. Un être dans lequel il n’y a aucune forme d’exclusion, qu’elle soit subie ou provoquée, pourrait-il être le créateur d’un monde de ce genre, qui n’est pas un cosmos mais un chaos ? »

Fiodorov en appelle à un renversement de l’ordre du monde. Il exige que la science « cesse d’être inféodée à la classe manufacturière et marchande ; l’industrie acquerra ses lettres de noblesse en obtenant le statut de servante de la science ». Toute l’Histoire est autant l’histoire intérieure des consciences et leurs conflits : dans sa bibliothèque, Fiodorov veillait l’une et les autres. Et même chez lui la nuit où, dit-on, il n’avait qu’une planche de bois pour dormir et des livres pour oreillers.

Il veillait sur l’héritage que l’homme, faiseur de tromperie, et trop occupé à travailler à son enfer technique et scientifique, de surcroît politique, dénature. Il veillait et prévenait : « Ainsi le monde touche à sa fin et par son activité l’homme contribue même à en approcher la fin car la civilisation, qui exploite mais ne reconstitue pas, ne peut pas avoir d’autre résultat que l’accélération de la fin. » L’avenir que Fiodorov redoutait, cet avenir pour ainsi dire déjà là, peut-il encore se rendre à son conseil ? C’est bien aujourd’hui qu’il faut l’entendre : « Si le concept de peuple, ou plus généralement de nation, ne se laisse pas définir, cela montre que ce dont les peuples ont besoin, ce n’est pas de séparation mais d’union. » Mais, aujourd’hui, qui veut entendre ?

« Travaux de réparation sur une ligne de chemin de fer », de Constantin Savitski (1874)

Nikolaï Fiodorov aura amplement justifié « l’anormalité de la situation du philosophe – celle d’un être exclusivement pensant » auquel il prête un dynamisme sui generis, car pour lui « l’idée en général n’est pas subjective, elle n’est pas non plus objective, elle est projective. C’est le bien suprême, comme la liberté qui constitue le projet ». Ainsi nous fut rappelé dès 1982, via l’URSS vacillante, Nikolaï Fiodorov qui venait rendre la vie à cette même Terre de laquelle il l’avait reçue. Cette Terre qui pour lui oblige l’Homme, mais paraît obliger très peu les dirigeants des nations.

Laissons-lui le dernier mot, qu’aucun de ces dirigeants ne saurait bien sûr composer ni même lire ou rencontrer dans les dédales du temps et de sa pensée : « Quand le monde entier, abandonné à son aveuglement à la suite de la chute de l’homme, sera dirigé par la conscience, alors tout sera spirituel en restant corporel, tout sera cieux en restant terres. » Aussi Fiodorov voit-il que « l’homme ne différera pas de ce qu’il est aujourd’hui, il sera alors davantage lui-même que maintenant ; tout ce que l’homme est aujourd’hui passivement, il le sera activement ; ce qui existe en lui au moment présent en pensée, ou seulement dans des aspirations confuses, projectivement, sera alors en lui réellement, effectivement, et les ailes de l’âme deviendront alors des ailes corporelles ».

Passer à une telle spiritualisation du monde ne peut que faire sourire ceux qui ont perdu l’esprit même du sourire, ceux pour qui aujourd’hui plus crûment, car ils y travaillent avec une consternante constance, « l’histoire comme fait est extermination mutuelle » et « perte du sentiment de parenté entre les hommes ». Seule l’écriture de livres comme Philosophie de l’œuvre commune, une écriture que Fiodorov voulait simple, accessible à tous, restaurerait-elle la vie ? Et la restaurerait-elle dans cette existence d’aujourd’hui où il semblerait y avoir davantage de victimes que de morts naturelles ? Où l’on s’arrange de tout au point que la guerre et la paix, sur cette curieuse route d’Emmaüs, devisent même ensemble.

Alors, Fiodorov rappelle et ouvre.