Les livres sont, comme chacun sait, bien autre chose que des parallélépipèdes de papier. Dans ce recueil poétique, ils prennent chair, ils font voile, bref ils prennent vie, emmenant avec eux le lecteur qui risque à son tour, comme affecté par un étrange syndrome, de devenir livre lui-même en écrivant. Joy Sorman l’a dit comme d’autres avant elle, « tout auteur est d’abord un lecteur », mais ici on est véritablement dans le corps, et pas seulement celui du texte. Aurélie Foglia capte les étapes de cette métamorphose et reconstitue l’écosystème de la lecture dans une langue qui parvient à conserver ce qui fait le sel de la lecture comme de la vie : une part d’inattendu.

Aurélie Foglia, Lirisme. Corti, 278 p., 21 €

Si Rupi Kaur a pu contribuer à populariser l’image de la reliure d’un livre comme une colonne vertébrale (« spine » dans les deux cas en anglais), l’aspect corporel des livres prend ici d’autres dimensions. Comme aux enfants, aux dormeurs et aux personnes âgées, il leur faut leur couverture. On les ferme comme on ferme la bouche ou la porte. L’éditrice et critique australienne Carmen Callil (1938-2022), fondatrice des éditions Virago, a comparé les livres à des compagnons de voyage, à des jardins, a vu en eux des créations/créatures inséparables de l’être humain. Aurélie Foglia va plus loin, traquant sans relâche la nature insaisissable, protéiforme, du livre. Celui-ci est parfois un espace clos, chambre ou jardin, mais aussi un compagnon presque animal, quand il n’emporte pas le lecteur comme un véhicule, train ou bateau : « certains soirs éteints / tu ne trouves pas / la force / de monter dans un livre ». Les mots à l’encre noire sont des vols d’étourneaux, des ronces, des cendres, les pages des ciels pâles ou des étendues neigeuses. Le papier se souvient de mots tracés sur des peaux, les feuilles redeviennent du végétal, le fil des pages se confond avec celui de l’eau.

Portrait de la déesse Nout retrouvé dans le tombeau de Toutânkhamon © CC BY-SA 2.0/-alice-/Flickr

Les livres partent moins dans tous les sens qu’ils ne parlent à tous les sens : la vue est essentielle (« lirisme » contient l’iris), les livres affectent les yeux jusqu’à l’aveuglement. Qu’on lise ou non à voix haute, « les yeux les pages claquent de la / langue », il y a des froissements de papier, « les pages font un bruit de frein », des frôlements qui rappellent aussi la nature tactile de la lecture. Ici, on ne s’extasie pas sur l’odeur des vieux volumes mais on perçoit les essences et tannins du bain de lecture, et le goût des livres s’accompagne de tous les sucs de la digestion. Le livre, dont la mort est ailleurs régulièrement prédite, semble rejoindre ici la liste des espèces ou ressources menacées (combien de temps la neige des pages peut-elle tenir ?) ; qu’est-ce donc qu’un livre ? « autre chose qu’une chose / est un livre », écrit Aurélie Foglia sous la plume de qui le livre confine au vivant ; « c’est vrai les livres ne font pas / de bons animaux domestiques // pourtant nous léchaient avec / leur langue râpeuse […] / rappelez-vous comme ils / jetaient leurs pattes leurs peaux / sur nous / comme ils s’insinuaient dans / nos intestins pour nous ronger // et maintenant // ils s’en vont du monde et de / nous ».

L’un des aspects remarquables de Lirisme est qu’il emporte le lecteur de la position de personne qui lit à celle de personne qui écrit. Si le livre le tient parfois captif, le lecteur est aussi un prédateur puisqu’il dévore les livres, fût-ce avec les yeux. Et si la personne qui lit choisit à son tour d’écrire un livre, passant de l’autre côté du miroir d’eau de la page, elle s’expose à la gestation et à l’accouchement pour donner naissance à un nouvel objet/sujet prêt à se faire dévorer, voire cannibaliser, par un autre lecteur. L’écriture, c’est la vie, et donc la mort. Si la vie est une maladie mortelle, le livre est le syndrome d’une maladie textuellement transmissible. Le livre est hermaphrodite : il s’offre à l’œil du lecteur, à ses mains qui lui écartent les pages mais le pénètrent aussi : « un livre mais c’est / quelqu’un // qui […] // à l’image d’un arbre vous / attend au détour derrière / un buisson sans // réserve ni répit vous pousse / à l’intérieur des mots vous / remontent dans le corps / d’autres vous descendent // maintenant qu’aucun dieu / ne vous viole plus il est le / seul ». Le livre emmène vers d’autres vies, « ici tu trouveras toujours les chaussures / d’un inconnu à ta pointure », bouleverse le temps : « appelle livre l’implosion / n’importe quand d’un / présent ».

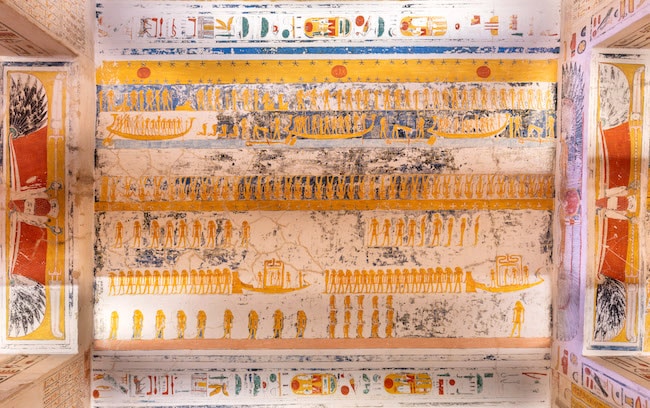

Scène du « Livre du jour et de la nuit » au plafond du tombeau de Ramsès VI © CC BY-SA 4.0/Diego Delso/WikiCommons

Il fallait toute la souplesse que le vers seul donne à la phrase pour restituer cette relation du lisant et du lu, où l’objet devient sujet et vice versa. Un pavé de papier grand comme la main devient un monde où l’on s’immerge jusqu’à se perdre (« ce dédale qui tient / dans la main torse / d’un autre »), de minuscules traces noires révèlent quelque chose qui occupe tout l’espace mental. Telle est la lecture ; ensuite, à l’inverse, il faut recondenser toutes ces virtualités sur la page, composer à partir de tant d’éléments avalés un être neuf qui tiendra à son tour entre les mains. L’écriture est bien l’enfantement d’un livre, dont la lecture peut permettre à son tour l’enlivrement d’un enfant : « je suis née dedans // j’ai bu l’eau de ce bain / dans le ventre qu’on s’invente / une fois dehors // nos parents digéraient les livres / pour nous les versaient dans l’o / reille sur l’oreiller ».

Ce livre défend les livres, ces créations antédiluviennes à l’ère des consoles électroniques et autres supports numériques, et cette dame sans âge, la poésie : « c’est chant la poésie // n’a plus ses règles depuis / plus d’un siècle // rajeunissant d’être peut-être / à force d’être // moins répandue que les / mots en général ». C’est une écriture qui sait jouer des sonorités et déjouer les banalités : « quand un livre l’ouvre il peut le faire / dans la langue qui lèche la bouche / des métros […] / alors ne dites pas que c’est une / habitation troglodyte datant du / dix-neuvième siècle ni une niche / pour nantis strictement interdite en / pratique aux non-initiés ». Aurélie Foglia envisage chaque chose selon des angles neufs (par instants, on pense à Roland Dubillard), chaque geste selon plusieurs perspectives, faire et défaire, peindre et dépeindre, ici lire et dé-lire : « peut-être ne savons-nous plus que délire ». Il y a tant de mots qui sont à géométrie variable que l’autrice ne se prive pas d’en faire jouer toutes les acceptions.

Dans Lirisme, comme dans d’autres œuvres d’Aurélie Foglia, le sujet s’incorpore au monde ; on lit ainsi dans Grand-Monde : « je ne suis pas très je / dans mon bain d’arbre ». Comment dépeindre parle de perte après la destruction par autrui de créations picturales : « j’ai dans mon ventre / personne ne pourra me le retirer // ce poids sans pesanteur de vos élans / je vous entends presque / depuis le néant vécu éclater / en terre je ne peux presque plus dire / je ». La création (sens étymologique de poiêsis, la poésie) est cette interpénétration du monde et de la personne qui crée, sans faire l’impasse sur ce qui touche à la mort.

En cela comme par d’autres aspects, Aurélie Foglia rejoint une conception de la poésie contemporaine théorisée par Pierre Vinclair (d’ailleurs nommé dans les remerciements) dans agir non agir (Corti, 2020) : « Le poème n’est pas l’expression d’une subjectivité cultivant jalousement sa particularité, mais un réagencement sensible du collectif dont ma subjectivité fait partie. » Elle joue avec la langue, les langues, sans dédaigner des outils comme ceux de la traduction automatique, prélève des textes trouvés en ligne sur les vols d’étourneaux (« murmurations » en anglais), ne craignant pas d’ajouter des voix anonymes à la sienne en plus des évocations d’écrivains antérieurs. Les expressions détournées suivent le va-et-vient entre les choses, les mots et la personne qui lit ou écrit : « l’herbe est plus verte dans l’anthologie / que tu rumines ». Le flux toujours changeant des mots est indissociable de la vie, passée, présente et à venir : « écris-je le livre que j’aurais aimé lire ? / parce qu’il faut toujours en refaire comme / des générations ? ». Lirisme, plus abouti encore que les recueils précédents d’Aurélie Foglia, est un fabuleux moment de lecture et de poésie.