Il est convenu de dire que l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs. La vérité est qu’on ne se donne pas la peine de lire ce qu’ont écrit les autres. La défaite des Babyloniens face à Alexandre le Grand est exemplaire de ces situations, moins rares qu’on ne voudrait, de brillante civilisation qui s’agenouille devant un envahisseur décidé à faire partager les bienfaits de sa propre civilisation, dont un des traits est de se donner une perspective universalisatrice.

La Babylonie hellénistique. Textes traduits et commentés par Laetitia Graslin-Thomé, Philippe Clancier et Julien Monerie. Les Belles Lettres, 336 p., 35 €

Depuis les premiers livres de la Bible jusqu’aux grosses productions cinématographiques, le nom de Babylone est celui d’une puissance monstrueuse et maléfique. On ne sait d’ailleurs pas bien ce qui justifie, ou du moins expliquerait, une image aussi négative. Sans doute la rivalité envieuse que suscite la trop grande ville. Était-il donc si mal d’avoir voulu construire une gigantesque ziggurat qu’il ait fallu détruire la langue unique alors commune à toute l’humanité ? Il y eut certes la captivité d’Israël en Babylonie mais il ne semble pas que cela se soit passé dans des conditions infernales et c’est Cyrus, le maître de la Mésopotamie à ce moment, qui, en 539, favorisa le retour des Hébreux sous la direction de Zorobabel. Cela n’explique pas que l’Apocalypse de Jean nomme « Babylone » la bête à sept têtes qui incarne la « grande prostituée », la « mère des impudiques et de toutes les abominations de la terre ». Ses lecteurs ont compris que cette image de la dépravation caractérisait une Rome non encore chrétienne. Mais pourquoi la métropole mésopotamienne devait-elle porter ce poids ? On comprend que, se souvenant de la déportation d’Israël, les rastafaris fassent de Babylone une personnification de l’esclavage. Mais on peine à croire que les vedettes du cinéma hollywoodien soient prisonnières d’une servitude « babylonienne » comme le prétend un film récent.

S’il est un conquérant respectueux du vaincu, c’est justement Alexandre, qui prit le titre de roi d’Asie, fit restaurer les temples de Babylone conquise, et décida d’en faire sa capitale avant d’y mourir de maladie. Lors des noces de Suse, il incita des milliers de ses officiers et soldats à épouser des Asiatiques, dans une perspective de fusion des peuples dans un empire à visée universelle. Le grand philosophe hégélien Alexandre Kojève voyait là un acte politique hautement significatif de la « marche à l’universel » entreprise par un roi qui avait eu pour maître Aristote.

Le livre que publient aujourd’hui Les Belles Lettres est précieux par son originalité même. Les études ne manquent pas sur les cultures sumérienne et akkadienne ; une chaire du Collège de France leur est consacrée. Mais il s’agit là du millénaire et demi durant lequel on peut parler d’un empire babylonien. Le rayonnement de Babylone était alors si considérable que son nom finit par s’appliquer à toute ville grande et magnifique. Déjà, au Ve siècle, Hérodote pouvait raconter les malheurs qu’elle avait connus. Au siècle suivant, la conquête alexandrine en accomplit l’ultime déclin – et les périodes de décadence intéressent moins que celles de grandeur.

© Les Belles Lettres

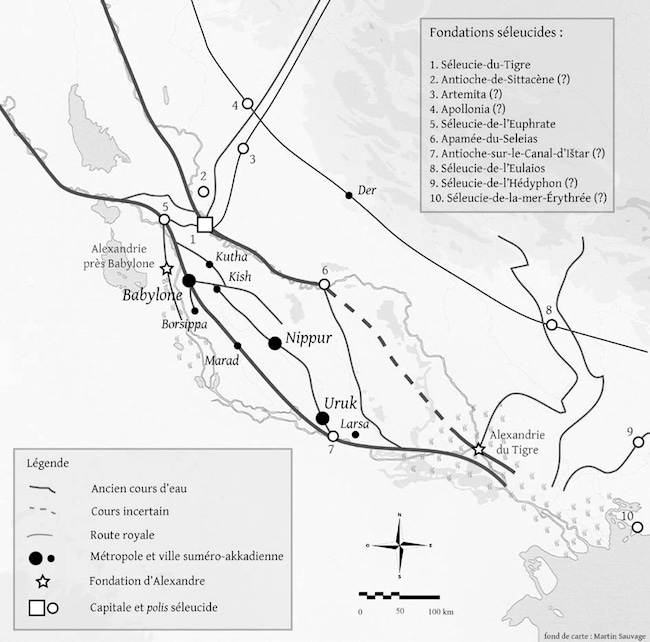

Or c’est précisément à une telle période que s’attache ce livre, celle qui court de la victoire d’Alexandre à Gaugamèles, le 1er octobre 331, jusqu’à la disparition d’Antiochos VII en 129. Ces deux siècles ne sont certes pas les plus brillants pour Babylone, non plus que pour la Grèce, et pourtant ils sont marqués par une tentative à laquelle nous pouvons être sensibles, celle de constituer un empire fondé sur l’union de peuples disparates et la fusion de leurs cultures sur la base de l’hellénisme. Pour le Proche-Orient, ce fut l’œuvre de la dynastie séleucide, tandis que quelque chose d’analogue se passait dans l’Égypte des Lagides, qu’illustrent bien les fondations du musée et de la bibliothèque d’Alexandrie.

Telle fut l’ambition d’Alexandre, reprise par ses héritiers politiques : helléniser l’Orient en en rebâtissant les temples, en fondant nombre de cités munies d’institutions politiques conçues sur le modèle grec. Or nous disposons de textes babyloniens, écrits en cunéiforme et parfois transcrits en alphabet grec, qui nous montrent comment fut perçue l’arrivée de ces Gréco-Macédoniens si assurés de la primauté de leur culture et cependant respectueux de celle du pays où ils arrivaient. Nous est donc proposée aujourd’hui une sélection de textes provenant de la Babylonie hellénistique, présentés dans une trentaine de chapitres thématiques, à chaque fois accompagnés d’extraits d’auteurs grecs racontant les mêmes épisodes ainsi que de commentaires élaborés par les signataires de l’ouvrage et d’une bibliographie savante. Cette pluralité des points de vue fait tout l’intérêt de l’entreprise.

« Le Triomphe d’Alexandre le Grand », de Gustave Moreau (entre 1873 et 1890)

Celle-ci est rendue possible par le fait que nous sont parvenus un grand nombre de textes mésopotamiens écrits en cunéiforme. Une richesse particulière de cette région attachée de longue date à l’écriture est sa pluralité linguistique. À « la fin du IVe millénaire, deux langues étaient écrites dans la région : le sumérien et l’akkadien ». Quand le sumérien cessa d’être parlé, il resta une langue de culture jusqu’à l’époque hellénistique. Puis vint l’usage de l’araméen dont « la langue et l’écriture alphabétique supplantèrent l’akkadien et l’écriture cunéiforme ». Dès lors, l’akkadien, comme auparavant le sumérien, survécut comme langue de culture utilisée dans les milieux liés aux temples. Et ces trois langues ne sont pas les seules en usage dans la région et l’on peut penser que cette « diversité linguistique […] inspira l’histoire biblique de la tour de Babel ».

Relevant de familles linguistiques dénuées de parenté, ces langues ne sont pas écrites de la même manière, et la différence ne porte pas seulement sur la transcription ou non des voyelles. Une question qui peut paraître anecdotique a une grande importance pour les historiens, celle du support. Il était d’usage courant que le cunéiforme fût gravé sur des tablettes d’argile, lesquelles résistent bien aux conditions climatiques de la Mésopotamie. Grâce à quoi les assyriologues disposent de « centaines de milliers de documents écrits ». L’araméen, en revanche, s’écrit à l’aide d’un alphabet sur des supports souples et périssables, si bien que la grande masse des textes écrits dans ces conditions a disparu, et il en va de même pour le grec utilisé après la conquête macédonienne. Conséquence de cette différence qu’on serait tenté de dire purement technique, la majorité des textes mésopotamiens qui nous sont parvenus étaient écrits en cunéiforme, et donc en suméro-akkadien, langue des prêtres et de certains intellectuels cultivés. Or ce sont précisément les milieux les plus favorables à un conquérant qui se proposait de restaurer les grands temples et manifestait de diverses manières son intérêt pour la brillante culture babylonienne.

Tablette cunéiforme mentionnant la bataille de Gaugamèles et l’entrée d’Alexandre dans Babylone, conservée au British Museum © CC BY-SA 4.0/Zunkir/WikiCommons

Les études assyriologiques ont longtemps dédaigné l’époque hellénistique, si pauvre en documents écrits au regard de ceux des époques antérieures, tellement plus brillantes. Ceux-ci n’ont véritablement intéressé les savants que très récemment, il n’y a guère plus d’un demi-siècle. Le livre qui paraît maintenant présente donc aussi cette vertu de donner une idée de l’état actuel de la recherche sur un sujet qui n’est généralement connu que de nom – Babylone, certes, mais aussi le Proche-Orient hellénistique des Lagides et des Séleucides.

Habitués comme nous le sommes aux délires des propagandistes modernes, nous pourrions nous attendre à ce que les points de vue des Babyloniens et des Grecs s’opposassent. Or ce n’est pas le cas. S’agissant aussi bien de la pénétration des institutions grecques que des considérations religieuses ou savantes, nous voyons plutôt une curiosité mutuelle et bienveillante, susceptible de confirmer que l’ambition alexandrine de fusion des peuples dans un empire commun n’était ni un vain mot ni une totale illusion.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)