En un format ramassé à glisser dans sa poche ou à porter contre son cœur, Rym Khene, photographe et chercheuse en littérature, et Khalid Lyamlahy, enseignant-chercheur à Chicago, critique littéraire – il collabore à En attendant Nadeau –, traducteur et écrivain, offrent un petit traité pratique d’élargissement de nos paysages intérieurs. « Greff[ant] des bouts de trajectoires arrachés à la résignation », Khalid Lyamlahy poursuit l’exploration des matières mémorielles de l’exil dans un roman tout en questionnements, élaboré autour de la noyade à Venise, en janvier 2017, d’un jeune réfugié gambien qui aurait dû avoir la vie devant lui.

Rym Khene et Khalid Lyamlahy, J’ai rencontré un cheval de mer. La Place, 48 p., 12 €

Khalid Lyamlahy, Évocation d’un mémorial à Venise. Présence Africaine, 172 p., 12 €

Bribes de vies minuscules, virgules d’existence, « traces de l’océan » et ciels rencontrés sous les pas : mots et images composent, dans J’ai rencontré un cheval de mer, des formes de vie prêtes à germer au gré des « trottoirs de l’exil », des hasards du regard ou de nos déambulations quotidiennes dans des villes insituées. En regard de proses serrées comme un poing ou d’une page blanche, les photographies de Rym Khene tendent à nos mémoires le miroir de leurs déflagrations silencieuses. « Regarde où tu marches ! » C’est ce que nous faisions, enfants, et puis nous avons oublié, et nous marchons désormais droit devant, sans prêter attention aux rebuts sous nos pas de la vie ordinaire. Nous baissons à nouveau les yeux : et voilà qu’à petite échelle se réanime la forme d’une ville.

« J’ai rencontré un cheval de mer » © Rym Khene

Le poème répond à l’énigme matérielle que propose la photo en noir et blanc : brins de raphia contorsionnés sur un dallage, reliefs de papier déchiré, reliquat végétal vibrant au ras d’un bitume. D’un bout de plastique, d’un entrelacs de tuyaux, naît une tératologie sans effroi ni métaphore. Comme autant de germinations adventices entre deux pavés disjoints, la poésie se glisse et surgit entre images et mots. Tapie entre les formes, l’impulsion d’une phrase la propulse à notre encontre.

Une étrange violence, salvatrice, émane de ces rencontres entre matières animées : « Sur le terrain de mes guerres intérieures, je compte les artères arrachées, les aortes éventrées, les veines déviées de leurs trajectoires. Je cours pour échapper aux obus, prie pour quitter un fragment et renaître dans le suivant. » Poète et photographe mènent leur affaire à la manière d’une guérilla jardinière (cet activisme urbain consistant à semer n’importe où, au moyen de bombes à graines, des plantes sauvages), au rythme dégingandé – marelle erratique entre photos, textes et pages blanches – d’une conversation désarticulée et pourtant sourdement accordée.

Cette poétique du tâtonnement apparie les incertitudes du je (« Ma mémoire est un chantier ») à ce qui taraude chacun : « Je vide mon âme sur les pavés », à nous de faire de même. La proposition renverse en quelque sorte la vision retracée dans les premières pages des « Pratiques d’espace » (troisième partie de L’invention du quotidien) par Michel de Certeau, quand les « pratiquants ordinaires de la ville » ne peuvent accéder qu’à une « connaissance aveugle » de cette dernière, écrivant de leurs pas un texte urbain qu’ils ne sont pourtant pas (encore) en mesure de lire. La danse d’apparence désordonnée de l’hippocampe fournit une clé de déchiffrement, bottom up, de ce qui demeurait, pour les marcheurs urbains, en deçà des seuils de visibilité. En leur énonciation conjointe, texte et image font voir ensemble et donnent naissance dans l’interstice à d’infimes mais vigoureuses vibrations du sens : « Chaque brouillon est une épave flétrie qui vient renaître sur le bitume. »

« J’ai rencontré un cheval de mer » © Rym Khene

Khalid Lyamlahy est aussi l’auteur d’un roman qui paraît aux éditions Présence Africaine, tout comme son premier (Un roman étranger, 2017). Le narrateur du premier roman était un étranger exilé dans une capitale européenne, aux prises avec le renouvellement de son titre de séjour. Celui du deuxième, voyageant désormais nanti de tous les titres requis, se souvient de ces épineux déboires. Mais l’attention s’est déportée vers autrui. Évocation d’un mémorial à Venise relate par morceaux discontinus la quête d’un jeune écrivain arrivé à Venise sur les traces de Pateh Sabally, un réfugié gambien âgé d’une vingtaine d’années qui, le 22 janvier 2017, mourut noyé dans les eaux glacées du Grand Canal, sous les yeux d’une centaine de badauds et touristes. Aucun ne s’était porté à son secours. Quelques bouées ou gilets de sauvetage furent jetés à l’eau à proximité du jeune homme, qui ne s’en saisit pas, peut-être déjà trop affaibli pour le faire, ou par volonté d’en finir. Débarqué en Sicile deux ans plus tôt, arrivé en train depuis Milan quelques jours auparavant, il était détenteur d’un titre de séjour de réfugié, qu’on retrouva intact dans une pochette plastifiée qu’il conservait sur lui.

Il s’agit d’un fait réel, relaté à l’époque par de nombreux journaux et médias. Plusieurs articles et reportages rapportèrent notamment les clameurs accompagnant la noyade, parmi lesquelles des exclamations exaspérées, des commentaires cyniques et des insultes racistes. On ne sait en définitive ce qui fit le plus scandale : la mort d’un jeune homme, ou cette vindicative indifférence des témoins présents, qui fit écrire à Hamidou Anne dans L’Afrique des idées, sous le titre « À quoi bon sauver un simple migrant ? », que pourtant « ces Vénitiens et ces touristes auraient plongé pour sauver n’importe quoi, même un appareil photo ».

Plan du centre historique de Venise (1888) © Gallica/BnF

Quatre ans plus tard, le narrateur du roman de Khalid Lyamlahy arrive à son tour à Venise en poursuivant la mémoire d’un jeune homme qu’il se refuse à oublier en l’ensevelissant sous des récits convenus. Aux prises cette fois avec la « matière ondoyante et instable du récit », il conduit avec humilité une double entreprise. En premier lieu, non seulement donner à voir ce qui a été effacé, rendre visible ce que le flot continu des images a, en l’absorbant aussitôt, invisibilisé, mais aussi offrir une trace pérenne à ce qui n’était pas parvenu jusqu’à présent à s’imprimer dans nos mémoires. Puis, ce faisant, interroger la position du témoin, institué comme tel, où qu’il soit, par l’évènement. Or, témoins de cette sorte, nous le sommes toutes et tous : « Combien de temps faut-il pour s’éteindre comme un vulgaire reflet dans les eaux d’une cité millénaire ? Avec les récits des réfugiés, on pourrait composer une sorte de dictionnaire de la défaite collective. » Une dépêche du 12 avril 2023 nous apprend que « selon les Nations unies, le premier trimestre de l’année 2023 a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017 avec 441 vies perdues », un nombre bien sûr en deçà du bilan effectif. La même dépêche rappelle que « plus de 20 000 décès ont été enregistrés sur cette route depuis 2014 » et que « cette crise humanitaire persistante » en est venue à être « normalisée » dans les consciences.

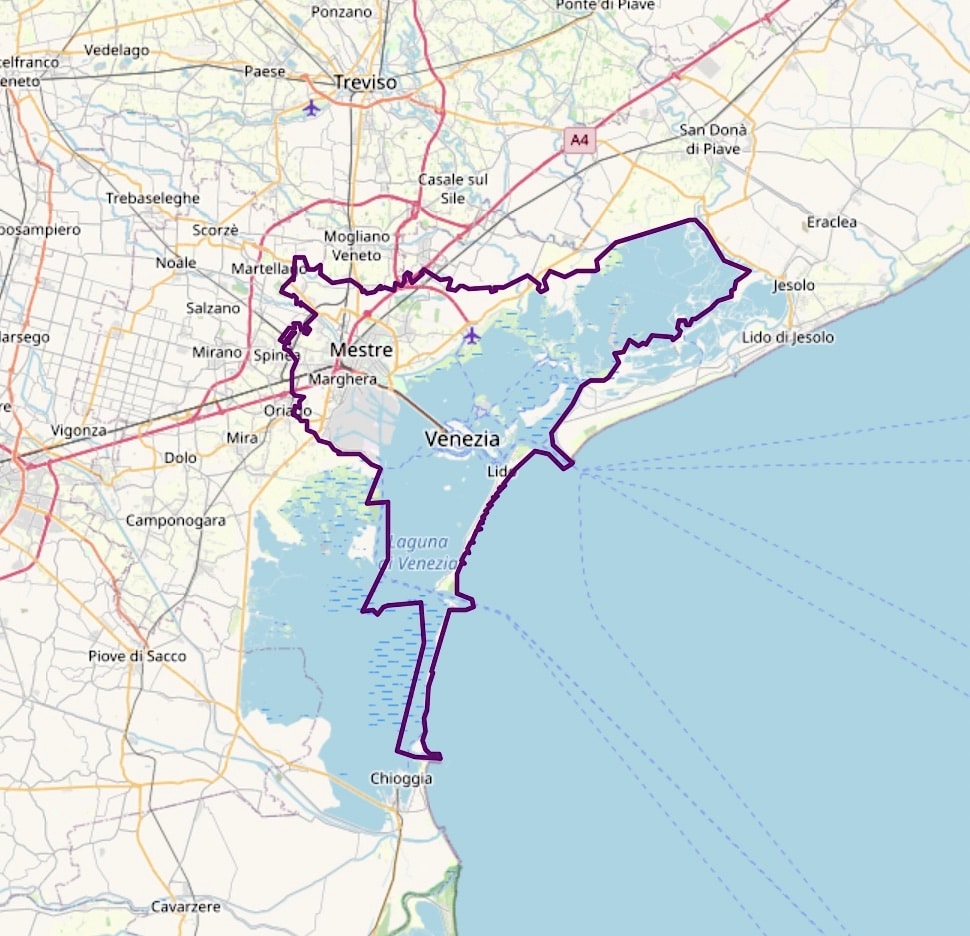

Alors qu’il est impossible – et le narrateur ne s’y essaie pas – de reconstituer l’histoire de Pateh Sabally, celle de sa mort à Venise forme scrupule dans le flot anesthésiant des nouvelles, une « bulle de silence dans le vacarme » de la litanie matinale des naufrages. Le scrupulus, c’est ce petit caillou qu’un mollusque, irrité par sa présence, va enrober de nacre : « Chaque fragment », écrit Khalid Lyamlahy, « a pour ambition d’opposer aux discours creux l’énergie de l’évocation. » Il a l’intelligence, sans méconnaître pour autant l’« imaginaire vénitien de la mort », de ne pas s’arrêter plus qu’il ne faut aux prestiges de « l’immense bibliothèque vénitienne », confessant d’ailleurs n’être jamais allé lui-même à Venise, et avoir basé son travail sur un repérage à partir de cartes et d’images. La documentation produite par le narrateur intègre plutôt le site InfoMigrants, les vidéos retraçant l’hommage à Pateh Sabally rendu quelques jours plus tard par un groupe d’Africains et la mairie de la cité, le travail de Cristina Cattaneo, la légiste identifiant les corps des hommes et femmes noyé.e.s au large de l’Italie.

Plan Open Street Map de Venise © CC-BY-SA 2.0/WikiCommons

« Entre les failles du récit » s’installe l’image, réelle et provisoirement rassérénante, de ces réfugiés gambiens au Sénégal revenant au pays en « traversant le fleuve Gambie fin janvier 2017 après la fuite de l’autocrate » Yaya Jammeh (qui quitta le pouvoir la veille du décès de Pateh Sabally). Le roman ne rappelle pas en revanche que, sous le titre « Barca Nostra », un artiste suisse exposa lors de la Biennale vénitienne de 2020 l’épave du Barcone, chalutier d’une vingtaine de mètres de long qui en 2015, entre les côtes libyennes et Lampedusa, fit naufrage avec environ neuf cents personnes à son bord, dont seule une poignée survécut.

« À la cacophonie de la mémoire, j’oppose les déchets de l’écriture » : l’inachèvement assumé du geste est à la mesure de la nécessité qui l’appelle. Loin de toute ambition monumentale, il convient de s’en tenir à ce qui reste, si modeste et épars que ce soit, pour en faire le recueil tout en actant l’« inexorable effritement » et le « processus de dislocation » à l’œuvre dans les mémoires individuelles et collectives. De même que le petit livre composé avec Rym Khene, le roman assume l’éclatement de sa texture fragmentaire. Dans les deux ouvrages, cependant, ces fragments sont plus appareillés que dépareillés, le récit allant quelque part d’un trot somme toute décidé. Composé de trois parties, « Les eaux », « Les cris » et « Les mots », le roman, imprégné de la certitude qu’« aucune forme d’écriture [ne] peut accueillir ton drame », travaille à forger « le nous de cette expérience commune », afin d’« ouvrir les yeux sur ce qui vient ».

Une forme de volontarisme fictionnel sert de truchement à cette ambition dans la troisième partie, celle des « mots » : l’esquisse d’une idylle avec une jeune femme nommée Alma, celle d’un tableau mémoriel par un « vieux peintre » de légende rencontré sur une place Saint-Marc déserte, allégories plus romanesques et peut-être plus dispensables d’un deuil partagé. Les deux livres ont aussi en commun l’inquiétude d’une mémoire qui ne recherche pas la consolation : « Combien de crimes ai-je observés de loin avec la lâcheté des impuissants ? Au bout de mon indifférence, j’ai vidé mon cœur sur les pavés et mis des jours à séparer ma honte et mes refus. » Ce fragment emprunté à J’ai rencontré un cheval de mer pourrait servir de proême à l’Évocation d’un mémorial à Venise.