Les livres parfois se font signe et, d’Il n’y aura pas de sang versé à L’épreuve, de Serge Airoldi, des relayeuses inventées au marathonien dont l’existence est attestée, on peut tirer un fil, sans doute celui du style qui emballe. Carlo Airoldi, héros du récit écrit par son improbable descendant, a tout fait pour courir l’épreuve reine des premiers jeux Olympiques modernes en 1896. Il travaillait comme ouvrier dans une fabrique d’emballage de chocolat. Il aurait pu (et dû) devenir le premier athlète couronné dans la course d’Athènes. Mais Serge Airoldi aime les héros qui n’ont pas réussi.

Serge Airoldi, L’épreuve. Inculte, 192 p., 19,90 €

Il y a deux ans, un autre héros avait enchanté la rentrée, Mike Brant. Loin du beau gosse frivole, on découvrait un mélancolique dépassé par un succès qui ne correspondait pas à l’homme qu’il avait été. Carlo Airoldi, lui, n’est pas atteint par l’acédie. C’est un « battant » à l’allure de lutteur de foire, issu d’une famille paysanne de la Brianza, en Lombardie. Il grandit non loin de Côme, lac n’ayant rien à voir avec celui qu’on se figure quand on lit La Chartreuse de Parme, rien non plus avec la richesse attachée à cette région de Lombardie. Le nanti regarde de haut celui dont les chaussures sont abîmées, ou le paysan qui troque son chapeau « tout cabossé et empoussiéré » des champs contre une « coiffure noire en peau de lièvre » pour se rendre à la ville. ‘Nunziata, la mère de Carlo, est native du Frioul ; c’est une femme au regard gris vert qui a pris sa place dans cette campagne lombarde. D’un accent l’autre, on est d’abord l’étrangère.

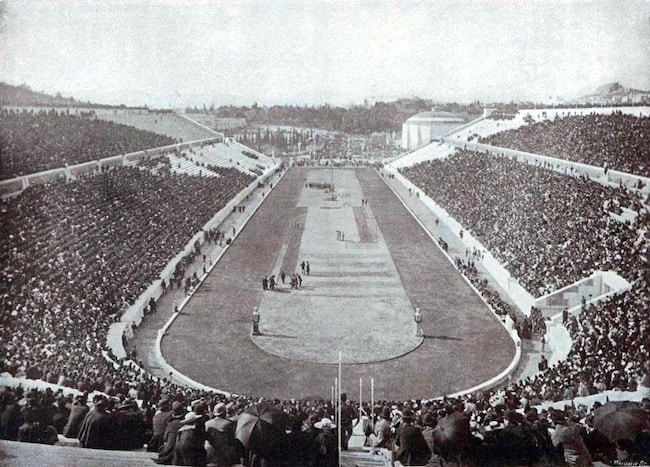

Le stade panathénaïque à Athènes, bâti en 330 avant Jésus-Christ et rénové pour les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne, en 1896. Photographie publiée dans « Sport universel illustré » du 15 mai 1895

Carlo quitte la terre et commence assez tôt à travailler à l’usine. Mais, très vite, le goût de la course lui vient. Il ne marche pas, « il court dans son propre labyrinthe morphologique ». Ses deux jambes sont son unique moyen de transport ; un élan le mènera au marathon. Il aura même concouru contre Buffalo Bill, le héros devenu sur le tard phénomène de foire, quand l’épopée se transforme en Wild West Show, spectacle pathétique, en tournée pour continuer de vivre.

Airoldi enchaîne les compétitions, remporte un difficile Turin-Barcelone : « Les jours défilent avec les douleurs qui abîment les muscles, les carcasses, les âmes. » Il s’y montre magnanime avec Louis Ortègue, son principal concurrent, et connaît sans doute la victoire qu’il ne fallait pas remporter. Nous éviterons de dévoiler pour quelle raison.

Il remporte d’autres compétitions, mais la plus belle aventure est sans doute ce long voyage à pied entre Milan et la capitale grecque : « Il veut avaler toute la gloire à venir, vomir tous les échecs du passé, être un homme nouveau, un tesson de verre, une braise, encore ».

Un jeune coureur à pied à Arles (2010) © Jean-Luc Bertini

Jour après jour, en ces premiers mois de 1896, il affronte les chemins défoncés et boueux, les chiens féraux, la bora qui souffle sur la côte entre Trieste et la Dalmatie, il subit les blessures, se soigne avec des onguents ou des herbes comme on en propose dans les recoins des Balkans et arrive jusqu’au palais du roi de Grèce, un souverain danois qui se veut plus nationaliste que le plus humble de ses sujets. Après, c’est une autre histoire et elle ne se termine pas trop bien. Il ne court pas à Athènes et il devient amer ; les proches l’évitent : « La vie de Carlo était une outre percée que plus personne ne conduisait au puits ». Diabétique, il se détruit et meurt, en 1929.

Serge Airoldi ne quitte jamais son personnage. C’est comme s’il braquait une caméra sur cet « ancêtre » déterminé, sacrifiant tout pour la couronne de laurier. On le voit en cette année cruciale du long périple, on le voit avant et après, dans cette Italie fin de siècle, qui subira la défaite d’Adoua, première bataille d’une longue guerre contre l’Éthiopie. Une Italie incarnée par Crispi, le traitre qui avait beaucoup promis, et par la famille Sanminiatelli qui vient en aide à Carlo. Donato, le fils de Fabio, reçoit le marathonien à Raguse, qui s’appelle aussi Gravosa. Au XXe siècle, la ville deviendra Dubrovnik. Tout autour, avec le réveil des nationalismes dans les Balkans, le chaos s’installe et Donato le sent : « J’ai peur de ce qui va se passer Carlo. Je redoute de nouveaux drames. Des flammes, du sang en abondance, des tragédies innombrables. Abominables. Et partout autour de nous, c’est le même chant guerrier qui monte. Un jour, une force nous anéantira. Nous finirons à la fosse. » Plus tard, en 1919, Carlo lira les journaux à propos de l’occupation de Fiume par l’extravagant D’Annunzio et ses compagnons dont certains portent déjà la chemise noire : « bolchevisme de droite », comme le qualifie Albert Londres.

Le stade panathénaïque à Athènes (2019) © CC4.0/George E. Koronaios/WikiCommons

Pourtant, de la politique, des remous, flux et reflux, Carlo Airoldi n’a que faire. C’est tout juste s’il s’intéresse à ce qui se passe dans l’usine. L’essentiel reste la compétition et plus encore cette ferveur qui le porte. Le mouvement du récit est inscrit dans cet élan. Le narrateur écrit ce qui se répète, ce qui recommence chaque matin, il écrit la monotonie de l’épreuve que s’inflige son héros, et son écriture n’est jamais monotone, au contraire : elle est faite de dyastole/systole, elle est rythme ininterrompu.

Quelque chose, sans doute la thématique de la course, nous rappelle Zátopek, le héros raconté par Echenoz dans Courir. Outre le goût pour la course qu’ils partagent, ils subissent l’échec. Pour Carlo, c’est synonyme de solitude. Chez Zátopek, l’échec n’est pas sportif mais « politique » : les apparatchiks en place après le Printemps de Prague lui règlent son compte. Le vrai point commun est l’absence de style. Du coureur, le narrateur écrit ainsi : « Ses bras arrachent loin devant le buste des masses d’air pour propulser son volume vers l’avenir […] Il arrache, conquiert, perfore le vide devant lui ». On relira les pages que consacre Echenoz à son héros.

Si Carlo n’a pas de style, Serge Airoldi n’en manque pas. Qui en douterait pourrait lire son superbe Rose Hanoï, paru en 2017 aux éditions Arléa, mais ce qu’il met sous la plume imaginaire de Carlo donne une autre preuve, très contemporaine, quand le « pitch » ou le « sujet » est roi : « L’histoire est écrite depuis longtemps, elle est consommée, mais le style, les enfants, c’est vous qui lui donnerez toute sa dimension et c’est le style qui fera de vous des hommes de tenue et d’exception. »

Le style, c’est un peu le chapeau du dimanche. Il accompagne un costume en velours noir côtelé. Serge Airoldi a de l’élégance.