L’historienne Christelle Taraud a réuni plus d’une centaine d’auteurs et d’autrices, des œuvres d’artistes et d’écrivaines, des témoignages et des archives pour composer Féminicides. Une histoire mondiale, paru en septembre 2022. Pour En attendant Nadeau, l’historienne Michelle Zancarini-Fournel s’est plongée dans cet ouvrage majeur, qui montre que « l’histoire des féminicides se fond dans une histoire mondiale et globale de l’exploitation des femmes ».

Christelle Taraud (dir.), Féminicides. Une histoire mondiale. La Découverte, 928 p., 39 €

Cette histoire mondiale des féminicides est une somme impressionnante, dirigée de manière magistrale par l’historienne Christelle Taraud, omniprésente dans cet ouvrage d’un millier de pages, de deux kilos environ. Elle signe une trentaine d’articles sur des sujets variés, de l’Antiquité à aujourd’hui, témoignage d’une érudition époustouflante. De plus, comme il est discrètement signalé dans la présentation liminaire, sans compter les traductions revues, « l’ensemble des encarts, légendes ou commentaires non signés ont été rédigés par Christelle Taraud ».

Cette dernière est parvenue à coordonner des textes de taille et de nature diverses, d’environ 130 autrices et auteurs du monde entier car, comme elle l’indique dans un entretien à Non-fiction le 8 novembre 2022, il lui « est apparu important que ce livre réunisse, à part égale, des autrices et des auteurs du monde majoritaire (non-occidental) et minoritaire (occidental) […]. Il était tout à fait inconcevable qu’un ouvrage comme celui-ci puisse aborder cette thématique sans faire une place égale à des voix venues d’autres continents, d’autant que le concept structurant du livre – le féminicide – a été justement avancé au début des années 1990 au Mexique sous la plume de Marcela Lagarde y de Los Rios, intellectuelle et femme politique mexicaine de premier plan ». C’est dire à quel point la publication de cette histoire mondiale des féminicides, transcontinentale et transpériode (de la Préhistoire à nos jours), est maîtrisée de bout en bout par la coordinatrice malgré la diversité des points de vue, des ancrages géographiques et des spécialités des intervenant.e.s. Dans la partie sur l’esclavage et la colonisation envisagés comme féminicides – point de vue qui peut être discuté –, on se déplace ainsi du Groenland aux Aztèques en passant par le Congo français et Israël. Un index des lieux et un index des personnes, comme une table des matières détaillée, auraient favorisé l’incorporation de la richesse extraordinaire des informations qui font vraiment de ce livre une histoire mondiale des violences faites aux femmes.

Écrite par Christelle Taraud, la première des introductions – véritable colonne vertébrale de l’ouvrage – se base sur quelques fondamentaux égrenés tout au long du livre : malgré la diversité des situations et des expériences, un lien constant est tissé entre présent et passé, avec une forme d’invariant, un « continuum féminicidaire » entendu dans une définition très large comme « un agrégat de violences polymorphes connectées ».

Des noms divers ont caractérisé dans l’histoire les meurtres de femmes : uxoricide, conjuguicide, gynocide, sexocide, fémicide, nous dit Christelle Taraud. Le vocable adopté ici de « féminicide » est un mot ancien, mais devenu d’usage courant au XXIe siècle au sens de meurtre conjugal. Son intronisation en 2015 dans le dictionnaire Le Petit Robert (avec la définition suivante : « le meurtre d’une femme et d’une fille en raison de son sexe ») l’atteste. Comme nous l’apprend la politiste Margot Giacinti (dans Nouvelles questions féministes, vol. 39, 2020/1), on le trouve dès le XIXe siècle sous la plume de la féministe Hubertine Auclert (en même temps que celui de fémicide). La philosophe belgo-française Françoise Collin diffuse en 1976 un numéro de la revue féministe Les Cahiers du Grif intitulé « Violence », dans lequel figure déjà une typologie des différentes formes de violences faites aux femmes ; un article sur le fémicide aux États-Unis est signé Nicole Van de Ven, co-organisatrice à Bruxelles en mars 1976, avec Diana Russell, du Tribunal international des crimes contre les femmes. Cette dernière a publié en 1992 Femicide : the Politics of Women Killing, considéré dans cette introduction comme l’ouvrage ayant conceptualisé le terme fémicide. Le terme feminicidio a été diffusé au Mexique dans les années 1990 sous la plume de Marcela Lagarde y de Los Rios, en référence aux femmes assassinées en raison de leur sexe, en particulier dans la région de Ciudad Juarez, et aussi parce que des institutions gouvernementales, par leur inaction, entretiennent l’impunité à l’égard des violences contre les femmes.

Manifestation féministe reprenant la performance « Un violador en tu camino » de LasTesis à Oaxaca au Mexique (2019) © CC BY-SA 4.0/Katmacktruth/WikiCommons

Au-delà du fémicide, « meurtre d’une femme par un partenaire intime », Christelle Taraud, dans une acception élargie, rapporte le féminicide à l’ensemble de la domination masculine sur toutes les femmes, « norme hégémonique » qui produit discriminations croisées (en fonction de la « classe sociale, la race, la confession religieuse, l’orientation sexuelle, l’âge… »), violences et « infériorité systémique du féminin ». À cette analyse quelque peu accablante, la préfacière oppose la sororité à l’échelle mondiale, incarnée après la prise de parole généralisée mondialement avec le mouvement Me Too et par un « hymne devenu planétaire, la chanson “Un violador en tu camino” du collectif féministe chilien LasTesis, performée pour la première fois le 20 novembre 2019 à Santiago ». L’histoire du « continuum féminicidaire » à travers les âges se veut, non « un panthéon mondial des martyres », mais un « outil de résistance », une « caisse de résonance polyphonique à travers le monde ».

Pour ce faire, l’ouvrage est divisé en sept parties rendues un peu déroutantes au fil de la lecture par les allers-retours à travers les temps historiques et une absence de logique chronologique : on trouve, par exemple, dans la quatrième partie le récit par Jessica Pierre Louis d’un féminicide à la Martinique au XVIIIe siècle, suivi immédiatement d’une évocation par Ségolène Forgar de l’affaire Cantat en 2003. Voici les titres des sept parties : « Chasse aux “sorcières” » ; « Esclavage et colonisation » ; « Meurtres de femmes et féminicides de masse » ; « Masculinismes et féminicides » ; « Féminicides et génocides » ; « Normes de beauté, mutilations corporelles et annihilations identitaires » ; « Tuer les filles, les domestiquer et les marchandiser ». Ce choix d’organisation des divers types de textes des très nombreuses autrices/auteurs ne facilite pas une lecture suivie. Mais on peut trouver son miel dans la diversité géographique et théorique des contributions qu’il est impossible de toutes chroniquer dans ce compte rendu.

Nous allons prendre l’exemple de la « chasse aux sorcières », socle théorique de l’analyse des féminicides. Christelle Taraud rappelle les dates-clés de la chasse aux « sorcières » et montre le rôle de l’Inquisition, tribunal religieux créé au départ par la papauté pour juger les hérétiques. L’extrait cité du livre de l’historien Michel Porret porte sur le parcours de Michée Chauderon, la dernière « sorcière » genevoise, dénoncée par des voisines, dont le procès pour sorcellerie a lieu en 1652. Servante bannie de Genève pour « paillardise » en 1639, elle revient dans la ville avec un mari qui meurt de la peste et elle devient blanchisseuse. Elle est vite accusée de vol ; guérisseuse, elle est dénoncée pour sorcellerie par d’autres femmes. L’analyse de Michel Porret sur ce cas « emblématique d’un litige féminin » ne serait-elle pas, par la responsabilité directe des femmes elles-mêmes, en contradiction avec la théorie, largement développée, de la philosophe Silvia Federici ? Cette dernière explique la généalogie du crime de féminicide par le développement au XVe siècle du capitalisme et de l’ordre patriarcal. Ce postulat de Silvia Federici, déjà exposé dans Caliban et la sorcière, publié en français en 2004, ne s’appuie ni sur des sources premières ni sur l’étude de la responsabilité des discours inquisitoriaux pratiquée entre autres par Carlo Ginzburg (cité dans sa bibliographie).

Manifestation féministe reprenant la performance « Un violador en tu camino » de LasTesis, à la Women’s March de San Francisco (2020) © CC0/Pax Ahimsa Gethen/WikiCommons

On ne comprend pas l’absence des « sorciers » dans ce panorama – et ce jusqu’à la conclusion évoquant « une punition publique genrée » –, même si Armelle Le Bras-Chopard leur attribue par défaut une place dans les procès de l’Inquisition. Le plus contestable dans les propos de Silvia Federici est sa reprise de l’affirmation selon laquelle « jusqu’au XXe siècle la chasse aux sorcières a été le cas de persécution de masse le plus important de l’histoire ». Cette affirmation concorde avec les chiffres évoqués par Rosa-Linda Fregoso sur la période de la persécution des « sorcières » en Europe (1450-1750), selon laquelle de 200 000 à 500 000 femmes accusées de sorcellerie auraient été exécutées, « certaines estimations allant jusqu’à neuf millions » (p. 325). Ce chiffre improbable de 9 millions a été diffusé, sans preuve, par la féministe états-unienne Mathilda Jooslyn Gage à la fin du XIXe siècle. Cette dernière affirme ainsi, dans Woman, Church and State (1893), qu’il y eut 9 millions de victimes entre le XVe et le XVIIIe siècle, essentiellement des femmes (citée par Ludovic Viallet, La grande chasse aux sorcières. Histoire d’une répression, XVe-XVIIIe siècle, 2022). La fourchette retenue actuellement par la majorité des historien.ne.s se situe entre 50 000 et 100 000 victimes dans l’Europe moderne pour toute la période concernée, chiffre considérable et abominable, sans compter les tortures, que l’on peut qualifier, selon Armelle Le Bras-Chopard, de « gynécide » jusqu’à, selon elle, l’assujettissement des femmes – mariées – par le Code civil de 1804.

Au cours du second XXe siècle, les tueries silencieuses en Inde et en Chine, où l’on compte 200 millions de « filles manquantes », sont analysées ici comme des féminicides. Une des grandes originalités de l’ouvrage est de faire connaître, dans le lot des violences patriarcales, la persistance de « chasses aux sorcières » dans certains états africains, asiatiques, d’Océanie ou d’Amérique latine. Alors qu’une loi sur la sorcellerie datant de la colonisation britannique en 1925 est encore en vigueur au Kenya pour condamner toute « sorcière » prétendant être dotée de « pouvoirs surnaturels » à au moins cinq ans de prison, Christelle Taraud énumère les pays les plus touchés par cette chasse aux sorcières dans le temps présent : en Afrique, la Gambie, le Ghana, le Bénin, le Cameroun, le Nigeria, la République démocratique du Congo, l’Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Zimbabwe, le Malawi et l’Afrique du Sud ; en Amérique centrale et du Sud, le Mexique, la Bolivie, le Guatemala, le Pérou, l’Équateur.

En Asie ou en Afrique, les femmes peuvent être chassées de leurs maisons, de leurs villages ou tuées. Celles qui héritent de terres peuvent être accusées de sorcellerie pour qu’on puisse les en déposséder. Plusieurs de ces situations sont connues grâce à des reportages télévisés ou des films récents. Au Ghana, il existe encore en 2010 six camps où vivent environ sept cents « sorcières ». Les accusations de sorcellerie constitueraient une sorte de « mécanisme de contrôle social ». L’organisation matrilinéaire et polygame de la vie familiale y contribuerait selon certains anthropologues. Lorsqu’un drame frappe le mari, l’une des coépouses ou ses enfants, les épouses venues d’un autre lignage sont considérées comme des sorcières. Des accusations peuvent surgir lorsque le mari se tourne vers d’autres femmes. Dans tous les cas, il est démontré que l’association entre femmes et sorcellerie est un phénomène mondial.

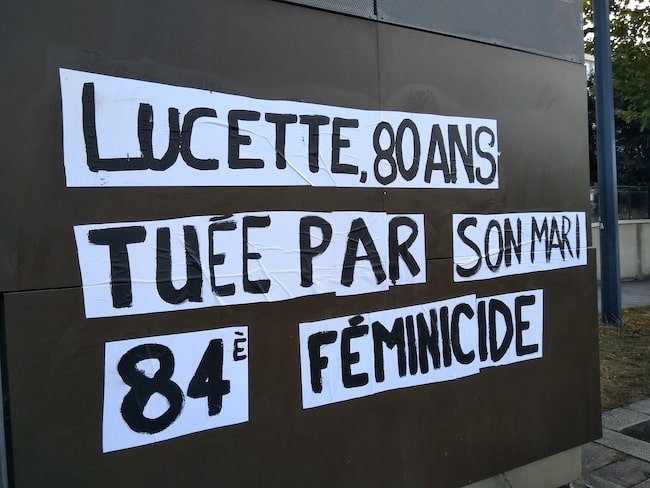

Collage à Rennes (septembre 2019) © CC BY-SA 4.0/Skimel/WikiCommons

En Asie, une Indienne, Chutni Mahato, après avoir été elle-même accusée de « magie noire » et attaquée à coups de hache, a organisé dans sa modeste maison un refuge pour les femmes persécutées à la suite de dénonciations de guérisseurs – les ohijas – qui, en l’absence de service social dans les contrées reculées, régissent les haines et les superstitions villageoises. Plusieurs articles du livre concernent la Papouasie-Nouvelle Guinée, notamment celui de Salmah Eva-Lina Lawrence qui, à travers une étude très précise de la langue dans la baie de Milne, est l’un des rares à prendre en compte des hommes qui « en l’absence de fils transmettent leurs connaissances [sur l’ensorcellement] à leurs filles ». Elle évoque aussi une forme d’égalité de genre et la nécessité d’adopter une perspective décoloniale qui permette de conserver le patrimoine culturel de la Mélanésie.

La réapparition de la sorcière comme icône féministe (occidentale) en lutte contre la domination masculine, symbole de rébellion et de résistance, est présentée à partir du Manifeste Witch de 1968 proclamé à New York le jour d’Halloween. Depuis cette date, la figure de la sorcière n’a pas quitté la scène publique, soit sous forme de revue (Sorcières de Xavière Gautier en 1976), soit par le manifeste en 1981 de l’écoféministe Miriam Siros, dite Starhawk, arrêtée à la suite d’une semaine de manifestations qui rassemblaient des « sorcières » en Californie autour de rituels païens, jusqu’au pamphlet dénonçant trois siècles de chasse aux sorcières, toute femme incarnant le mal dans le contexte général de la misogynie fondamentale du christianisme (Le sexocide des sorcières de Françoise d’Eaubonne en 1999).

Manifestation contre les féminicides au Kirghizistan (2020) © CC BY-SA 4.0/Aiylchy/WikiCommons

Le titre de la sixième partie, « Normes de beauté, mutilations corporelles, et annihilations identitaires : au cœur du continuum féminicidaire », intrigue. En quoi les normes de beauté et les mutilations corporelles peuvent-elles relever des féminicides ? Selon Christelle Taraud, le corps des femmes est considéré comme un « capital » qui se positionne sur le marché matrimonial concurrentiel, l’espace de l’identité féminine étant occupé par le syndrome du « prince charmant ». Les concours type « Miss Monde » (1951) servent à promouvoir une beauté universelle, idéalement blanche. En 1968, une Miss Black America a été élue le même jour que la Miss America blanche. Une troisième manifestation du Mouvement de libération des femmes a contesté le concours même de Miss América. Barbie, poupée blonde, mince et longue, est l’incarnation universelle des canons de la féminité occidentale.

À la fin du XXe siècle, d’autres concours de beauté des femmes autochtones ou des femmes trans ont renouvelé normes et modèles. La féminité reste cependant connectée aux politiques de l’apparence, génératrices de normes au coût élevé (idéaux de jeunesse et de minceur) suivies d’anorexies ou de boulimies. Ce point de vue est confirmé par un rapport récent qui constate dans plusieurs pays une surmortalité des filles de douze à dix-huit ans par suicide parce qu’elles ne se trouveraient pas conformes aux normes esthétiques diffusées par les réseaux sociaux. Dans de nombreuses sociétés, le plaisir féminin est banni par des mutilations du clitoris qui perdurent, comme les pieds bandés, symboles de la puissance de l’Empire chinois et de la domination masculine, pratique interdite en 1949 seulement. Le dressage et le conditionnement de la féminité sont lus ici comme un système d’oppressions qui génère un féminicide juridique et socio-économique. Que quelques centaines d’enseignant.e.s aient refusé désormais d’apprendre à leurs élèves que « le masculin l’emporte sur le féminin » a été considéré par l’Académie française comme « un péril mortel » : le langage même apparaît alors à Éliane Viennot comme une violence sexiste.

La dernière partie se rattache directement aux féminicides. Il y est question de ces filles tuées à la naissance dans des communautés pauvres du sud de l’Inde pour ne pas avoir à payer de dot au moment du mariage, mais aussi préventivement pour des familles citadines aisées ayant le loisir d’utiliser les technologies modernes d’échographie et d’avortement pour ne pas voir naître une fille. La politique de l’enfant unique en Chine, adoptée en 1979, a vu s’effondrer le taux de fécondité. À cela s’ajoute en Inde la pratique de mariages précoces dans des familles musulmanes où les fillettes sont mariées par leurs parents très pauvres pour l’équivalent de 70 euros à de riches Arabes saoudiens. En 2017, les femmes musulmanes rohingyas de la Birmanie, majoritairement bouddhiste, ont été particulièrement touchées par ces mariages forcés. Le dernier texte de Christelle Taraud dans ce livre, qui concerne « des cimetières de fœtus en Italie » dénonçant sur une croix le nom des femmes ayant avorté, est saisissant, il témoigne de l’activisme des associations en lutte contre l’interruption volontaire de grossesse, pourtant légale depuis 1978.

Fresque en mémoire de Paulina Camargo et Karla López, victimes de féminicides, à l’université ibéroaméricaine de Puebla, au Mexique © CC BY-SA 4.0/Luis Alvaz/WikiCommons

Les deux conclusions reflètent le souci de Christelle Taraud évoqué en introduction : celui de donner la parole aux femmes « du monde majoritaire non-occidental ». L’anthropologue argentino-brésilienne Rita Laura Segato et l’écrivaine malienne Aminata Dramane Traoré recentrent le propos sur le patriarcat, les inégalités des relations de genre et des rapports Nord-Sud. Rita Laura Segato plaide pour une « politique féminine communautaire » enracinée. Aminata Dramane Traoré met en cause les politiques de développement, comme l’exploitation des femmes africaines y compris par les Occidentales, « femmes blanches et/ou riches ». L’histoire des féminicides se fond dans une histoire mondiale et globale de l’exploitation des femmes.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)