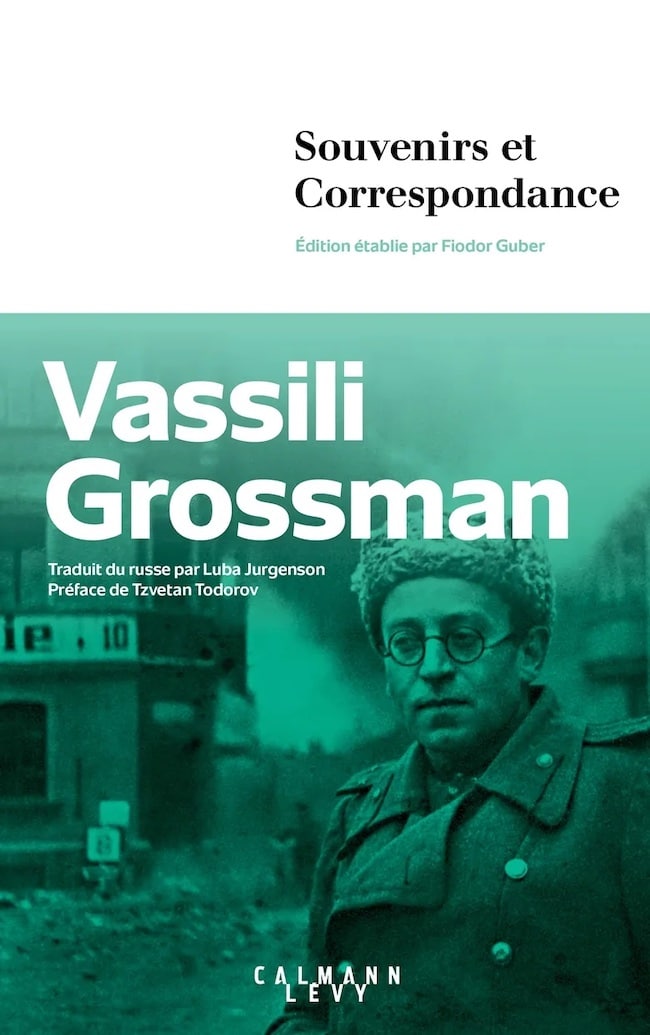

Cette entreprise éditoriale peut surprendre, mais on ne peut que se réjouir que l’œuvre de Vassili Grossman qui fut, au cœur du XXe siècle, le dernier écrivain russe du XIXe, fasse l’objet d’une telle réactualisation. Calmann-Lévy nous propose les Souvenirs et Correspondance, édition établie par Fiodor Guber (première publication en langue russe en 1995, traduits en français pour la première fois par Luba Jurgenson), mais aussi une nouvelle édition de Pour une juste cause, que Luba Jurgenson a retraduit en intégrant les fruits du travail minutieux réalisé sur les différents tapuscrits par le traducteur anglais de Grossman, Robert Chandler, afin de dégager le roman des multiples censures qu’il a subies.

Vassili Grossman, Pour une juste cause. Trad. du russe par Luba Jurgenson. Calmann-Lévy, 1 100 p., 31 €

Vie et Destin. Trad. du russe par Alexis Berelowitch et Anne Coldefy-Faucard. Calmann-Lévy, 1 200 p., 31 €

Tout passe. Trad. du russe par Jacqueline Lafond. Avant-propos de Linda Lê. Calmann-Lévy, 300 p., 21,90 €

Souvenirs et Correspondance. Trad. du russe par Luba Jurgenson. Édition établie par Fiodor Guber. Préface de Tzvetan Todorov. Calmann-Lévy, 400 p., 22,90 €

Carnets de guerre 1941-1945. Édition établie par Antony Beevor et Liouba Vinogradova.. Trad. de l’anglais et du russe par Catherine Astroff et Jacques Guiod. Calmann-Lévy, 568 p., 25,90 €

Écrivain de guerre pour le journal de l’armée soviétique L’Étoile Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, présent lors de la grande bataille de Stalingrad (« Je me suis retrouvé à Stalingrad et je suis reconnaissant au sort pour cela. Il n’y a qu’ici qu’on peut comprendre, sentir, voir la guerre dans toute sa tragique majesté », écrit-il à Olga Guber), mais aussi témoin direct de la découverte des camps de Treblinka et Majdanek par l’Armée rouge, coauteur avec Ilya Ehrenbourg du Livre noir sur l’extermination des Juifs en URSS et en Pologne (1941-1945), Grossman offre au lecteur l’opportunité précieuse de se tenir au cœur de l’expérience soviétique, au cœur aussi de l’expérience juive. Né à Berditchev, il se confronte à la réalité de la destruction de la population juive, dont le pouvoir stalinien ne reconnaît la dimension spécifique que lorsqu’il s’agit de solliciter l’aide de la communauté juive internationale, mais qu’il n’hésite pas à utiliser, sans préciser l’identité juive des victimes, pour mobiliser la population russe contre l’ennemi allemand. Sa mère, restée à Berditchev, est assassinée le 15 septembre 1941. Le comité antifasciste juif à l’origine du Livre noir aura été créé puis démantelé par Staline qui fera assassiner sur ordre personnel le président de ce comité, celui qu’il nommait « le Juif principal d’URSS », Solomon Mikhoels, en janvier 1948.

Le cimetière juif de Berditchev, la ville natale de Vassili Grossman © CC BY-SA 4.0/Kiyanka/WikiCommons

Comme ceux d’Ilya Ehrenbourg, les articles de Grossman sont vénérés par les soldats de l’Armée rouge. Il est d’ailleurs, dès ses premiers écrits, adoubé par Maxime Gorki et dans la foulée par Isaac Babel et Mikhail Boulgakov (qui lisent sa nouvelle « Dans la ville de Berditchev » et sont frappés, comme nous le sommes encore aujourd’hui, par la force de ce récit qui restitue la vie juive hassidique en Ukraine). Grossman a eu aussi un impact énorme sur toute une génération de lecteurs français qui n’ont découvert Vie et Destin (dont la rédaction débute dès la fin de la guerre) qu’en 1983 aux éditions Julliard/L’Âge d’Homme. Semion Lipkine, un des amis les plus proches de Grossman, auteur du Destin de Vassili Grossman (L’Âge d’Homme, 1990), libéra ce livre « arrêté » par le KGB en 1961 en faisant passer un manuscrit en Suisse en 1974, par l’intermédiaire d’Andrei Sakharov.

La réception de Vie et Destin en France est significative à plusieurs égards. Bien sûr, la pensée antitotalitaire y a vu un ouvrage de référence, une œuvre où la vérité était enfin délivrée, en particulier les similarités entre stalinisme et nazisme, en mettant de côté, peut-être pour des raisons idéologiques – comme le souligne Dominique Fernandez dans Le roman soviétique, un continent à découvrir (Grasset, janvier 2023) –, les aspects profondément soviétiques de cet écrivain. De là à affirmer, comme le fait Fernandez lorsqu’il critique l’édition « Bouquins » des Œuvres de Grossman (2006) qui ne propose que des textes postérieurs à la mort de Staline, qu’ « en voulant ignorer la phase “soviétique” de Grossman, l’Occident se rend coupable de la même supercherie que celle pratiquée par les Soviétiques quand ils censuraient un ouvrage qui n’était pas dans la ligne », il y a une limite que l’on peut approcher sans pour autant la franchir. Nous ne naviguons plus aujourd’hui dans des supercheries dignes des pratiques soviétiques, et les lectures récentes de Grossman par Alain Finkielkraut (dans Un cœur intelligent, Stock-Flammarion, 2009) et par Mathias Enard (qui signe la préface d’Années de guerre, Autrement, 2021) ou encore par Tzvetan Todorov (qui préface les Souvenirs et Correspondance) saisissent au contraire l’être Grossman en rassemblant à pleines mains toutes ses fibres soviétiques, reprenant sans l’ombre d’une hésitation, par exemple, l’épisode connu de Grossman signant une lettre à Staline lors du « complot des blouses blanches » en 1953. D’ailleurs, se saisissant lui-même par les cheveux, comme l’a fait le baron de Münchhausen pour se sauver de la noyade (sauvant aussi, par ce génial procédé, son cheval), Grossman a, de lui-même et en lui-même, trouvé la force de s’extirper de la boue idéologique dans laquelle il était empêtré.

On sait, grâce à Fiodor Guber, que le KGB considérait Vie et Destin comme un livre plus dangereux que Le docteur Jivago de Pasternak. Ces degrés de dangerosité, cette échelle de la valeur pensée/danger, fascinent et donnent le sentiment que la littérature de Grossman, mélange savant de récit et de discours, au sens le plus classique du terme, a un pouvoir de révélation chimique dont l’impact reste aujourd’hui, plus que jamais, saisissant. Il faut bien sûr remettre dans son contexte la force d’un livre, dans une société soviétique où l’adoration pour la littérature va de pair avec le sentiment de sa dangerosité. Mais ne nous y trompons pas. Ce n’est pas seulement le régime soviétique qui est en cause, mais nous-mêmes : nos lâchetés, nos compromissions, nos fictions contemporaines, nécessitent un travail constant car, comme le dit si justement Claude Lefort : le « progrès de la connaissance déplace avec lui ses propres bornes, plutôt qu’il ne les supprime. Quand nous goûtons l’ivresse, amère, de renverser nos premières thèses, c’est peut-être alors que nous restons le plus captifs de leurs principes ».

Le centre de Stalingrad en février 1943 © RIA Novosti archive, image #602161 / Zelma / CC-BY-SA 3.0

Dans un article paru dans la revue Esprit en février 1984, « Vassili Grossman ou la libération inachevée d’un romancier », Pierre Pachet écrivait à propos de Vie et destin à quel point il trouvait ce roman mauvais, allant témérairement à contre-courant de l’immense et spontané mouvement d’admiration de la critique française. Il a le sentiment que la vérité n’y apparaît que par éclats, incrustée dans un processus romanesque au service d’une utopique saisie du monde dans son entièreté (et qui provoque, à sa grande exaspération, d’insupportables énumérations dont il met la sincérité en doute). Il évoque, malgré tout, avec émotion l’arrestation par le KGB de Vie et Destin, laissant Grossman libre, peut-être, mais dans un état de découragement abyssal. « La survie du régime [soviétique] suppose le maintien d’un gouffre, d’une anti-archive où sont neutralisés les souvenirs, les documents, les pensées. Cette pyramide de non-savoir atteste la nature pharaonique du régime, qui ne se satisfait pas de détruire comme une mafia ou une bande de gangsters, mais vise l’éternité, y compris au sens métaphysique, vise à la retenir et à la maîtriser. » Les manuscrits de Grossman seront finalement libérés et remis en juillet 2013 par le FSB (successeur du KGB) au RGALI, les Archives nationales de littérature et d’art. Fiodor Guber, dans ses souvenirs, souligne que, non seulement le parti de restituer à la famille de Grossman ces manuscrits n’est venu à l’idée de personne, mais aucune excuse n’a été exprimée dans les discours officiels : « Ce que l’État bandit a confisqué, l’État héritier du bandit se l’est approprié. »

Vassili Grossman est un idéaliste, un amoureux des hommes, enivré par la sensation du peuple, peuple qui lui apparaît incarné par chacun de ses éléments humains, un par un. Mais la guerre sépare la mère et le fils, l’époux et l’épouse, et tout ce monde, dans la séparation subie, tente de se relier par tous les moyens, par des colis, par des lettres, mais surtout par des pensées, auxquelles Grossman accorde une si grande importance que cela finit par tisser, au-dessus du peuple, comme un peuple de pensées.

Marx, dans Sur la question juive, défendait la libre expression religieuse, mais il critiquait la conception bourgeoise de l’individu comme une monade repliée sur sa propriété, y compris sa propriété intellectuelle, ses opinions, ses convictions religieuses, son sentiment d’appartenir à telle ou telle nation. Il ne mesurait pas, selon Claude Lefort, la portée politique de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement […]». La guerre déchire le tissu social et incite l’homme à penser. L’armée est aussi une puissance subversive qui menace directement l’État qu’elle sert. Dans les conversations qui se tiennent dans les camps, dans les appartements collectifs, dans Stalingrad même, surgit encore et encore la précieuse question de la liberté : « Nous n’avons pas compris ce qu’est la liberté. Nous l’avons écrasée. Marx aussi l’a sous-estimée : elle est la base et le sens, elle est l’infrastructure des infrastructures. » L’individu, dont la liberté est si précieuse, revendique le droit d’être lui-même, mais aussi de se disperser, de s’égarer dans l’espace public, de se confronter à des opinions divergentes, de subir des métamorphoses politiques ou amoureuses. Condamnant à une solitude extrême l’individu subversif (voire l’ironie des termes « privation de correspondance » qui signifiaient sans le dire la mort d’un prisonnier politique), le régime soviétique semble dire, avec une ironie terrible, qu’il ne fait que renvoyer, mais avec un jusqu’au-boutisme mortifère, l’individu à son individuation. En isolant l’individu, on le tue en quelque sorte par là où il a péché, c’est-à-dire par son envie de se distinguer des autres et de distinguer les autres, de leur prêter à l’un, à l’autre, des caractéristiques propres. Ce processus d’individuation qui passe par l’altérité, qui n’a de sens qu’en rapport avec l’autre, est au cœur de l’œuvre de Grossman.

Fiodor Guber, dont on peut lire les souvenirs agrémentés de nombreux extraits de correspondances et autres documents (ne pas rater le rapport de lecture du KGB reproduit vers la fin de l’ouvrage), est le fils adoptif de Vassili Grossman. Après son premier mariage, Grossman était tombé amoureux d’Olga, la femme de Boris Guber, un écrivain qui faisait partie du groupe Pereval dont le chef de file avait été chargé par Lénine, au lendemain de la guerre civile (1917-1921), de rassembler la nouvelle littérature soviétique. Ils firent preuve d’un amour pour la Russie qui leur fut fatal à une époque où le seul terme Rus’ « était considéré comme quelque chose de grotesque, d’absurde et même d’hostile dans son archaïsme » (Semion Lipkine, Le destin de Vassili Grossman, L’Âge d’Homme, 1990), notamment par la RAPP, association russe des écrivains prolétariens (1928-1932). Guber est arrêté et fusillé en 1937, Grossman décide alors d’adopter les deux enfants d’Olga, Micha et Fiodor. Sa fille Ekaterina était issue de son premier mariage.

Pendant la guerre, Fiodor Guber est avec son frère Micha à Tchistopol, sur la Kama, un affluent de la Volga (qui descend vers le sud et vers Stalingrad), en compagnie de leur mère et d’autres enfants d’écrivains. Une nuit, ils se font cambrioler. Boris Pasternak, apprenant la mésaventure, vient aussitôt apporter un manteau en laine d’Écosse que Fiodor portera jusqu’à l’âge de dix-huit ans pour le donner finalement à un ami rentré de détention. Quelque temps plus tard, Micha meurt et Boris Pasternak creuse lui-même la fosse pour l’enterrer. Il trouve même un prêtre orthodoxe pour célébrer une messe, ce qui à l’époque est totalement inconcevable. Ce sont là des traits de bonté chrétienne qui illustrent parfaitement ce que Grossman théorise dans Vie et Destin lorsqu’il évoque les « gribouillages » d’Ikonnikov : « Cette bonté privée d’un individu à l’égard d’un autre individu est une bonté sans témoins, une petite bonté sans idéologie. On pourrait la qualifier de bonté sans pensée. » Ikonnikov, qui dans le roman est prisonnier dans un camp allemand, meurt exécuté parce qu’il a refusé de participer à la construction du camp d’extermination. Cet humanisme en dehors de toute idéologie, auquel Grossman est si sensible, inspirera le philosophe Emmanuel Levinas. On peut trouver, dans Vie et Destin, à quelques pages de ce discours évangélique, des paroles tout aussi saisissantes. C’est à propos de Tchekhov, mis en opposition à Tolstoï : « Qu’a dit Tchekhov? Que Dieu se mette au second plan, que se mettent au second plan les “grandes idées progressistes”, comme on les appelle ; commençons par l’homme; soyons bons, soyons attentifs à l’égard de l’homme quel qu’il soit. Et cela s’appelle la démocratie, la démocratie du peuple russe, une démocratie qui n’a pas vu le jour ».

Les opinions sur les grands auteurs russes sont un des moyens de discerner, chez les uns ou les autres, celui qui sera un ami, une amante, un allié pour la vie ou un ennemi. À propos de Strum, personnage central de Vie et Destin, Grossman souligne : « Toute sa vie, il en avait voulu à Lioudmila Nikolaïevna de son indifférence à l’égard de Tchekhov ».

Après la guerre, nous dit Fiodor Guber, Grossman a dicté des notes à son épouse, Olga, couvrant dix-sept carnets. Ces carnets ont été publiés en français dans le recueil Années de guerre, sorti dans la Bibliothèque de la revue L’Étendard en 1989. « L’historien anglais Antony Beevor a édité la traduction de ce texte en y ajoutant des citations de différentes sources, y compris du digest de mon livre publié à Riga, dans la revue Daugava, en 1990 », nous explique Fiodor Guber. C’est la traduction de l’ouvrage d’Antony Beevor qui est proposée par Calmann-Lévy sous le titre Carnets de guerre 1941-1945, dont l’édition a été établie par Antony Beevor et Liouba Vinogradova.

Cette édition des carnets nous propose en réalité un récit d’Anthony Beevor racontant les déplacements de Grossman en tant que reporter de L’Étoile Rouge, récit émaillé de nombreux et importants extraits de la prose de Grossman. Le texte de Grossman, « Dans le camp de Treblinka », se trouve à la fois dans le recueil d’Écrits de guerre que les éditions Autrement nous ont proposé en 2022 et dans cette édition des Carnets de guerre, ce qui peut prêter à confusion, l’intérêt de ces deux éditions étant principalement de distinguer l’écriture journalistique de l’écriture intime. La prose d’Anthony Beevor contextualise, en prenant le risque de ne pas établir en toute transparence le texte original. Par ailleurs, Antony Beevor suggère dans sa préface que la suspicion des Ukrainiens vis-à-vis des Juifs que le pouvoir soviétique aurait désignés comme responsables de la famine « aurait joué un rôle par la suite dans l’aide enthousiaste que les Ukrainiens apportèrent aux Allemands qui massacraient les Juifs ». Or, à l’époque, la famine étant niée par le pouvoir, on imagine mal comment les Juifs auraient été désignés comme responsables. Et, d’autre part, il affirme, allant d’ailleurs à l’encontre de ce qu’on retient comme un des messages fondamentaux de l’œuvre de Grossman, que « l’antisémitisme de Staline [n’est] toutefois pas du même ordre que celui des nazis, reposant moins sur la haine que sur une suspicion xénophobe ». Cette euphémisation de l’antisémitisme ukrainien et de l’antisémitisme de Staline étonne.

Lorsque Strum, ce physicien juif que l’on rencontre dans Pour une juste cause et que l’on retrouve dans Vie et Destin (il n’apparaît pas dans Tout passe qui s’articule autour d’un nouveau personnage, Ivan Grigoriévitch, décrit à son retour des camps), lit les derniers écrits de sa mère, notés dans un carnet alors qu’elle est dans le ghetto, et qui resteront « comme un tombeau dans sa vie », on saisit ce qu’a pu être pour Vassili Grossman la révélation du destin juif dans sa dimension à la fois personnelle et universelle : « Ce même matin on m’a rappelé ce que j’avais eu le temps d’oublier pendant les années de pouvoir soviétique : j’étais une Juive […] Mais je voudrais te parler aussi d’autre chose. Je ne me suis jamais sentie juive. Mes poètes préférés étaient Pouchkine et Nekrassov, Oncle Vania. Je ne quitterai jamais la Russie, je me pendrai plutôt. Et pourtant, en ces jours terribles, mon cœur s’est empli d’une tendresse maternelle pour le peuple juif. Je ne me connaissais pas cet amour auparavant. Il me rappelle l’amour que j’ai pour toi, mon fils bien-aimé ». Staline, qui accusait les Juifs d’être des « cosmopolites sans patrie » (rejoignant par là un argument antisémite bien connu de l’Europe d’avant-guerre), oublie ce que la révolution doit aux Juifs. De même, dans les chapitres consacrés à la persécution de Strum dans Vie et Destin, le pouvoir veut écarter les réflexions talmudiques (je reprends le terme de Grossman) de la recherche fondamentale, trop théoriques, trop détachées du réel à son goût, avant de se ressaisir, car la bombe atomique est un enjeu trop important pour que l’on se passe des scientifiques juifs (ce qui a été le cas en Allemagne).

Comme l’indique Robert Conquest dans son ouvrage sur la collectivisation des terres en URSS (Sanglantes moissons, Robert Laffont, 1995) : « Il y a la fiction ou la réalité qui apparaît dans la fiction ». Pour cet historien incontournable de la terreur stalinienne et de la famine du début des années 1930 en Ukraine, les ouvrages de Vassili Grossman représentent une source d’information précieuse, à l’instar des témoignages et des documents. « Il faut citer Tout passe dont le chapitre sur la collectivisation et la famine compte parmi les plus émouvants écrits sur cette période. » Luba Jurgenson indique aussi dans ses notes la justesse du récit de Grossman lorsqu’il évoque la vie dans les camps. Fiodor Guber souligne de quelle façon Grossman, qui n’a jamais été arrêté, a passé des heures à converser avec d’anciens prisonniers. Il est aussi un des très rares auteurs à évoquer le génocide des Tcherkesses, dans le Caucase. Le personnage de Tout passe se souvient de son père et retourne sur les chemins de son enfance : « Dans son enfance, il marchait là, dans la pénombre de la forêt, examinant avec soin les traces de la vie des Tcherkesses, de la vie disparue : arbres de jardin rendus à l’état sauvage, vestiges des clôtures entourant les habitations. Encore quelques pas et dans cette lumière il apercevrait la maison. Sa mère viendrait vers lui, l’enfant prodigue, et il s’agenouillerait devant elle. »

Autre témoignage d’importance, la manière dont Grossman note, dans ses carnets, les viols commis par les soldats russes. La violence des soldats n’est pas un ingrédient de choix pour un écrivain qui souhaite donner au peuple russe, à l’immortel peuple russe, une scène dramatique, où l’homme, un par un, l’un après l’autre, chante sa propre chanson. Si la rhétorique de l’héroïsation donne à voir, dans Pour une juste cause, ses arcanes, comme on devine le fil blanc de la couturière, il n’en reste pas moins que chaque être humain, dans la prose de Vassili Grossman, aussi humble, aussi fragile qu’il soit, a quelque chose de grand à exprimer. « L’homme emporte avec lui le sentiment de sa vie. Il ne le partagera avec personne. Le miracle d’un individu est dans ce sentiment unique, muet et secret de son unique vie. » Sentir la vie, c’est d’une certaine manière la seule consistance de l’individu. C’est le miracle de la littérature que de donner forme à ce quelque chose, qui, entre sensation et sentiment, entre parole et silence, vit, souffre et meurt.

« Avec personne d’autre je ne puis avoir de discussion aussi virulente qu’avec vous », dit Strum à son maître et ami Tchepyjine (personnage imposé par la censure à Grossman pour que Strum, le physicien juif, reste un personnage secondaire). Grossman est et sera pour les lecteurs de Vie et Destin une fréquentation semblable. Avec personne d’autre on ne peut avoir de discussion aussi virulente et aussi stimulante.

Mais il y a aussi chez Grossman ce lyrisme tragique, qui nous emporte, nous ensorcelle. Si c’est, au fond, l’idéologie qui est complice des mouvements les plus lyriques de sa prose, il n’empêche que, pour reprendre les mots de Nietzsche : « sous l’influence du sortilège dionysiaque, ce n’est pas seulement le lien d’homme à homme qui se renoue : c’est aussi la nature, qui après lui être devenue étrangère, hostile, ou lui avoir été assujettie, fête à nouveau sa réconciliation avec son fils perdu ». Grossman aimait chanter les chansons populaires et les airs d’opéra russe les plus célèbres. Il a ressenti, durant cette guerre terrible, une grande exaltation, dont Vie et Destin porte la marque. Dans Tout passe, son dernier roman, celui des illusions perdues, Vassili Grossman s’en tient à la parole individuelle, sobre comme un récitatif, dans l’absence du grand chœur, de la grande musique. Sans l’individu, la pensée n’est peut-être pas possible (selon Simone Weil), mais Vassili Grossman nous révèle aussi que, sans l’exaltation et sans l’ivresse, la sensation du peuple risque de nous échapper à jamais.