Les vrais éditeurs se comptent aujourd’hui sur les doigts des deux mains. Dans les maisons les plus prestigieuses, les gestionnaires sont aux commandes, et les sombres prédictions d’André Schiffrin se réalisent. Les chiffres comptent plus que les lettres. Ou bien les coups médiatiques. Georges Lambrichs, comme Lindon, Nadeau et quelques autres aventuriers, était de ces artisans qui lisent « attentivement, c’est-à-dire très lentement », choisissent avec clarté, capables de dire « ça ne va pas » ou « c’est épatant ». Après quoi ces solitaires enthousiastes touchaient peu au texte. Arnaud Villanova dresse le portrait de Lambrichs, éditeur au singulier dans Le chemin continue.

Lambrichs aimait d’abord les revues, « marmites de la littérature contemporaine ». Il en a créé dès son jeune âge, en Belgique, il a continué en France. Dans son pays natal, il était lié au groupe surréaliste, notamment à Nougé, Scutenaire et Magritte. Pendant une décennie, il a dirigé aux éditions Gallimard Les Cahiers du Chemin. Puis la NRF.

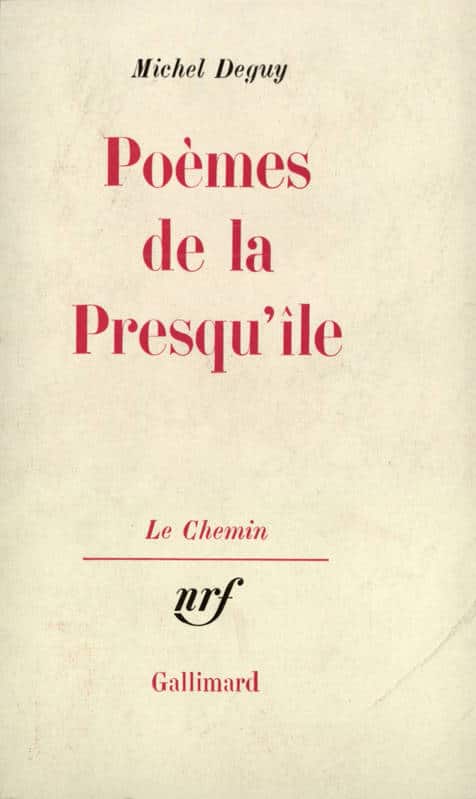

Lambrichs était éditeur. Il a vraiment débuté aux éditions Minuit, a fait un bref passage chez Grasset avant de diriger la collection Le Chemin. Ce nom parce que « le chemin continue », parce que la collection est un « trajet ». Parce qu’il préfère « l’écrivain en devenir » au « texte fait » et qu’à travers toute sa vie d’éditeur il évitera de se figer, de tomber dans l’académisme.

Dans toutes les situations, il décide seul. Il y tient comme à son indépendance. […] Et son unique critère pour éditer un livre est la qualité littéraire.

Dans toutes les situations, il décide seul. Il y tient comme à son indépendance. Quand on veut lui imposer des livres refusés par la collection blanche, il s’y oppose. Et son unique critère pour éditer un livre est la qualité littéraire. Toujours. Interrogé par Jean-Maurice de Montrémy, il tente une définition : « Disons que la littérature naît d’une sorte de bonheur, d’émerveillement, d’affolement à la lecture de textes ou de poèmes. On rencontre quelqu’un, quelque chose. On a le sentiment que ces phrases, que ces histoires, que ces figures ou ces imaginations recèlent une certaine beauté ». Et ailleurs dans l’entretien : « On s’enferme dans des idées, dans des concepts ; on ne s’enferme pas dans la littérature ».

Ces convictions-là ont fait de lui le premier lecteur convaincu par Beckett quand il travaillait aux côtés de Jérôme Lindon. Ce dernier aura la « révélation » ; Lambrichs évoque quant à lui son « étonnement » : « Il se posait là, sérieux, l’œil bleu immobile, impressionnant. Et il se taisait. Et je me taisais. Et nous nous comprenions ». Il ne « découvre » pas l’écrivain ; un tel auteur ne « se pressent » pas.

Dans un autre registre, Lambrichs est l’éditeur de Christiane Rochefort – immense succès en librairie – mais il a également pris le risque de publier Tombeau pour cinq cent mille soldats de Guyotat, la plupart des romans de Le Clézio, mais aussi plusieurs essais de Starobinski (dont L’œil vivant) et la poésie de Michel Deguy. On trouvera à la fin de l’ouvrage de Villanova le catalogue complet du Chemin. Impressionnant.

Évidemment, un ensemble aussi éclectique, et souvent audacieux, avait de quoi effrayer Gaston Gallimard. Ce dernier avait le sens du commerce même s’il était assez intelligent pour perdre de l’argent avec certains auteurs. Lambrichs avait des arguments : deux Goncourt (Borel et Lainé) le Renaudot de Le Clézio. Mais ces préoccupations financières ne l’obsédaient pas : il était là pour prolonger une ambition de jeunesse, quand à Bruxelles il lisait la NRF de Gide, aussi diverse que possible tant en collection blanche qu’à travers la revue alors dirigée par Paulhan pour qui il éprouvait une immense admiration, laquelle ne s’est jamais démentie.

Ce qui les unissait était un ensemble de refus. L’un comme l’autre, œuvrant aux éditions de Minuit, ne voulaient pas que la maison se fige dans une pose. Lambrichs s’en explique avec Jean-Maurice de Montrémy : « Moi, je suis lecteur aux côtés de Vercors, avec Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet, sans jamais cacher mon dessein : dépolitiser les Éditions de Minuit, sortir de la littérature de guerre et des épigones du Silence de la mer, notre titre-vedette. »

Précisons que Lambrichs comme Paulhan avaient participé à l’activité clandestine, l’un dans sa ville natale, prenant des risques pour diffuser la revue Message, l’autre dans le bureau jouxtant celui de Drieu la Rochelle à la NRF collaborationniste, avec Les Lettres françaises. Lambrichs n’appréciait pas la littérature engagée et tenait Sartre pour un « prof ». Il en existe de très bons (Barthes en est un, « amusant »), certains peuvent être pénibles, dogmatiques. Or le dogmatisme déplaisait foncièrement à Lambrichs. Sans doute est-ce pour cela qu’il a publié Pierre Pachet, « fort désaltérant à écouter », note son voisin Chaillou.

Trop dogmatique aussi pour lui, le Nouveau Roman. Il a édité Les gommes et appréciait l’œuvre de Robbe-Grillet en général, mais la théorie lui paraissait fabriquée après coup et, comme il le dit dans l’entretien avec Montrémy, Jean Ricardou lui paraissait visiter « une chapelle vide » en écrivant sur cette « école » dans laquelle ni Claude Simon ni Nathalie Sarraute ne trouvaient leur place. Butor encore moins. Ce dernier, grand admirateur de Balzac, usant donc autrement que Robbe-Grillet de la description, est bientôt devenu un fidèle du Chemin après avoir été édité par Lambrichs à Minuit, pour Le passage de Milan.

Lambrichs a également résisté au souhait de Michel Foucault de développer les sciences humaines « J’avais publié en 1965 son Raymond Roussel. Je le voyais souvent. Il en profitait pour essayer de me convertir à son système tout-sciences-humaines, sans fiction, ni littérature. Uniquement démasquer, déconstruire, manœuvrer, etc. Très peu pour moi ».

Diriger une collection et une revue, c’est susciter des rencontres. On a cité quelques noms et on devine que les débats n’étaient pas toujours sans éclats. Des témoins interrogés par Villanova disent les effets d’une certaine diversité (dont on notera qu’elle est peu féminine, y compris dans le catalogue). Gérard Macé résume : « Ce n’était pas fermé, on ne savait pas ce qui nous définissait. On savait très bien ce que nous n’étions pas : on se définissait plus dans les contrastes et les refus que dans l’affirmation ».

Diriger une collection et une revue, c’est susciter des rencontres.

Les auteurs se retrouvent dans un bistrot, puis chez les Lambrichs, chaque mercredi. Chacun apportait sa bouteille de vin et parfois de quoi fumer. Pas seulement du tabac dont Lambrichs bourrait rituellement sa pipe. L’un des convives amusait tout le monde, c’était Réda. Il ne se contentait pas de faire rire, et son premier recueil, Les ruines de Paris, a suscité des balades et rêveries. Réda écrit la préface de cette biographie et il illustre ainsi ce qu’écrit Borges disant que lire est un acte « plus courtois, plus intellectuel et plus civilisé » qu’écrire, notant que cette courtoisie était un trait constant chez Lambrichs. Lequel écrivait, aussi. De courts récits, denses et elliptiques, quelquefois énigmatiques. Une phrase aphoristique semble résumer Les fines attaches (1979) ou Mégéries (1974) : « Les mots souvent nous aveuglent plus qu’ils ne nous éclairent ».

Sur ce plan comme sur d’autres il était proche de Paulhan dont certains textes nous frappent surtout par leurs titres. Lambrichs écrivait le matin, au café, quand il en trouvait le temps. Son contrat chez Gallimard stipulait en effet qu’il devait consacrer « le meilleur de son temps » au travail d’éditeur, et donc aux lectures, aux conseils. C’était toute sa vie.

Post-scriptum : Au risque de passer pour le prof ronchon, signalons de nombreuses erreurs dans l’édition du livre. Marianne Alphant perd son t final, Georges Henein devient Henin, Pierre Oster se prénomme Paul. Une photo, page 133, daterait de 1954 : Sollers était encore un inconnu et Foucault, en poste à Uppsala, n’avait rien publié. L’éditeur méticuleux n’aurait pas aimé…

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)