La publication très rapprochée des trois derniers ouvrages de Georges Didi-Huberman nous permet d’esquisser une vue en perspective, non pas sans doute sur l’ensemble d’une œuvre proliférante depuis plus de quarante ans, mais sur un court segment de cet ensemble. La perspective est cependant d’autant plus ouverte que le troisième de ces ouvrages, qui n’en est pas tout à fait un, est le catalogue d’une exposition inaugurée en mai 2023 à l’Institut Mémoires de l’édition Contemporaine (IMEC), proche de Caen, fondé par Olivier Corpet en 1988 et aujourd’hui dirigé par Nathalie Léger.

L’IMEC accueille déjà une partie des archives de Didi-Huberman ; Nathalie Léger ouvre Tables de montage par un long dialogue avec Didi-Huberman, dans l’impossible souvenir de la « première fiche ». Or cette exposition, qui ne relève pas directement de ce dépôt, porte bien, elle, sur l’ensemble du travail, puisqu’elle présente un échantillon de l’immense collection de petits cartons d’écriture et d’images qui sont le jeu de Didi-Huberman. De ces écritures, le plus souvent de brèves citations ou intuitions, « idées », dit-il, et de ces images – de peinture, sculpture, de photographie, de morceaux de nature –, surgit ce qui sera la substance des livres ; de ces écritures entre elles, de ces images entre elles, de ces images et de ces écritures : autant de silex frottés selon la méthode de la « critique immanente », comme le rappelait Didi-Huberman lors d’une visite du chantier de l’exposition en cours de montage, méthode, d’inspiration benjaminienne (une inspiration constante chez lui), qui fait, en effet, jaillir du contact de deux aperçus du réel un troisième aperçu qui relève alors, presque charnellement, de la conception.

L’atelier de Didi-Huberman est une démiurgie érotique – érotique et donc tragique, vitale et donc mortelle, Benjamin rejoignant ici un autre génie tutélaire, Georges Bataille. Ce jeu de cartes a ouvert dans la vie de l’auteur une partie infinie, car ces petits rectangles n’en ont jamais fini avec leur innervation de l’œuvre en cours : ils se déplacent, se réagencent et constituent, lorsqu’on en a la saisie synthétique qu’en donne l’exposition et le volume qui l’accompagne, une démonstration spectaculaire – visuelle – de ce qui apparaît alors comme un trait essentiel de ce grand travail : il porte le monde, comme l’Atlas, autre figure centrale de l’œuvre ; il n’est pas seulement une interprétation, voire une fabrication d’atlas, il est, en tant que tel, atlante. On irait même jusqu’à dire, parce que c’est vrai, qu’il porte la souffrance du monde, et plus spécifiquement peut-être l’incommensurable catastrophe du XXe siècle, en considérant tout autant l’acmé de cette catastrophe, au cœur du siècle, que l’intensité impuissante des grands esprits qui la traversent ou s’y perdent, à la conjurer : Benjamin encore, Brecht, Freud, Bataille encore, Klemperer, Binswanger, Warburg, Kafka – et tous ceux qui font de l’œuvre de Didi-Huberman un « livre de lecture », de ces livres qui composaient pour l’apprentissage de l’enfant une multitude d’écrits cousus en un seul.

Georges Didi Huberman renverse sa table de montage pour faire éclore, sur les ruines de ce monde, une infinité de mondes.

Lecture-écriture, inséparablement ; lecture-écriture illuminée par les fulgurances d’images qui viennent incruster son tressage d’éclats de marbre. Mais quelque chose d’autre se passe aussi : portant ce monde, portant sa souffrance et ceux qui en ont témoigné, dans leur chair ou dans leurs mots, Didi-Huberman, en livrant ces témoignages au grand jeu de leur communication – comme dans une communauté céleste –, renverse sa table de montage pour faire éclore, sur les ruines de ce monde, une infinité de mondes, chaque fiche, chaque « aperçue », pour reprendre le titre d’un autre livre, enfantant un nouvel événement, singulier, que leur montage aura fait voir. Et les livres sont eux-mêmes le fruit de cet enfantement, on pourrait presque dire involontaire, ou désirant. Le lit de la misère est fécond – et cet adage vieux comme le monde dit aussi ceci : anachroniquement, depuis le fond de la catastrophe, la nuit des temps s’éclaire et c’est alors que s’ouvre une autre perspective sur ces trois publications de l’année 2023, et plus précisément sur les deux premières.

On se rend compte que la production de Didi-Huberman, qui donne dans cette exposition quelques-unes des clés de sa très exceptionnelle générosité, est parcourue par un double mouvement.

D’une part, et ce serait plutôt du côté des éditions de Minuit, une avancée continue et comme sans se retourner, en prenant au pied de la lettre le modèle du séminaire de l’École des hautes études en sciences sociales, celui de la recherche en train de se faire, et chacun des chapitres de Brouillards de peines et de désirs est daté d’un jour, jour de ce séminaire, condensation et seuil dans un temps sans rupture. On avait lu Didi-Huberman dans une lamentation inépuisable des peuples en larmes, on l’avait suivi dans le retournement du soulèvement des peuples en armes, on est maintenant dans la plus profonde intimité des gestes de ces peuples qui sont aussi les gestes de chacun des individus absolument singuliers qui en font le grain : à nouveau ici, une conversion germinale, mais n’oublions jamais que les premières conversions au spectacle à partir desquelles l’œuvre de Didi-Huberman s’est d’abord construite étaient les conversions hystériques de Charcot, et les Brouillards de peines et de désirs sont la nouvelle mise en œuvre d’un principe, de méthode là encore, fondamental : les gestes font signe, mais ils ne font pas sens, et cette symptomatologie, ou cette sémiologie radicalement « incarnée » – un mot qui renvoie lui aussi à une nuit chrétienne des temps et à d’innombrables travaux de Didi-Huberman – rend raison par exemple, dans une autre exposition, celle qu’il consacra en 2016 aux Soulèvements, de l’affichage discuté d’un certain type de soulèvements qui n’était pas celui que l’on pouvait attendre mais qui soustrayait précisément le geste du soulèvement à l’emprise du sens.

« La vérité n’est pas toujours révolutionnaire », fait dire le cinéaste Francesco Rosi, contrariant Gramsci, à un personnage de ses Cadavres exquis (dont la référence surréaliste est ici précieuse à rappeler), mais l’affect que trahit le geste en est le socle indépassable. Ce socle porte Didi-Huberman, dans un chapitre sur les « Bras ouverts jusque dans le feu », à une discussion – parmi toutes celles qui habitent en permanence l’écriture du livre – avec les « Séminaires de Zurich » de Heidegger, et ce que celui-ci écrit de l’exister comme « possibilité d’appréhension orientée », possibilité obstruée par le refus, chez Heidegger, de la lecture par Binswanger de son Être et Temps, précisément centrée sur la puissance de l’imagination et du moteur de l’amour, comme modes d’ « appréhension ». Ces pages (Brouillards…, p. 349-358), passionnées, nous rappellent aussi la découverte précoce – et souvent recommencée – de Binswanger chez Didi-Huberman, qui remonte à l’époque de l’enseignement d’Henri Maldiney, tout aussi fondateur qu’a été fondatrice une distance progressive à l’égard d’une certaine « philosophie de l’art », dont la posture universelle n’est pas l’anachronisme comme écho, réveil et troublante migration des singularités.

Nous voilà entrés, par cet « anachronique » qui donne son titre à un chapitre de L’humanisme altéré, dans un second mouvement de l’œuvre de Didi-Huberman, et ce serait plutôt du côté de Gallimard. Le signalement des deux maisons qui ont principalement accueilli ses livres depuis 1985 pour la première et 1999 pour la seconde n’est pas secondaire. On pourrait dire, en effet, que s’est dessinée au fil des décennies entre ces deux destinations l’alternance de ces deux mouvements que je voudrais tenter de repérer : d’une part, comme je l’ai noté, l’avancée sans retour, l’aventure en quelque sorte, dans une direction dont le sol émotionnel s’approfondit de livre en livre (en passant par les Aperçues évoquées plus haut, en 2018), et dont, je l’ai souligné également, le « séminaire » est la source ; d’autre part, le geste régulier de la reprise – sous la forme là aussi de séries suivies, à l’égal de L’œil de l’histoire, de Ce qui nous soulève, etc. – d’un autre fil continu du travail, sur l’histoire des images anciennes ou très anciennes, fréquemment marqué par le retour révisé de multiples contributions, souvent allemandes, qui ont ponctué une lecture critique des catégories de l’histoire de l’art : ainsi Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté. L’image ouvrante 1 (1999), L’image ouverte. Motifs de l’incarnation dans les arts visuels (2007), Ninfa Moderna. Essai sur le drapé tombé (2002), Ninfa Fluida. Essai sur le drapé-désir (2015), Ninfa dolorosa. Essai sur la mémoire d’un geste (2019).

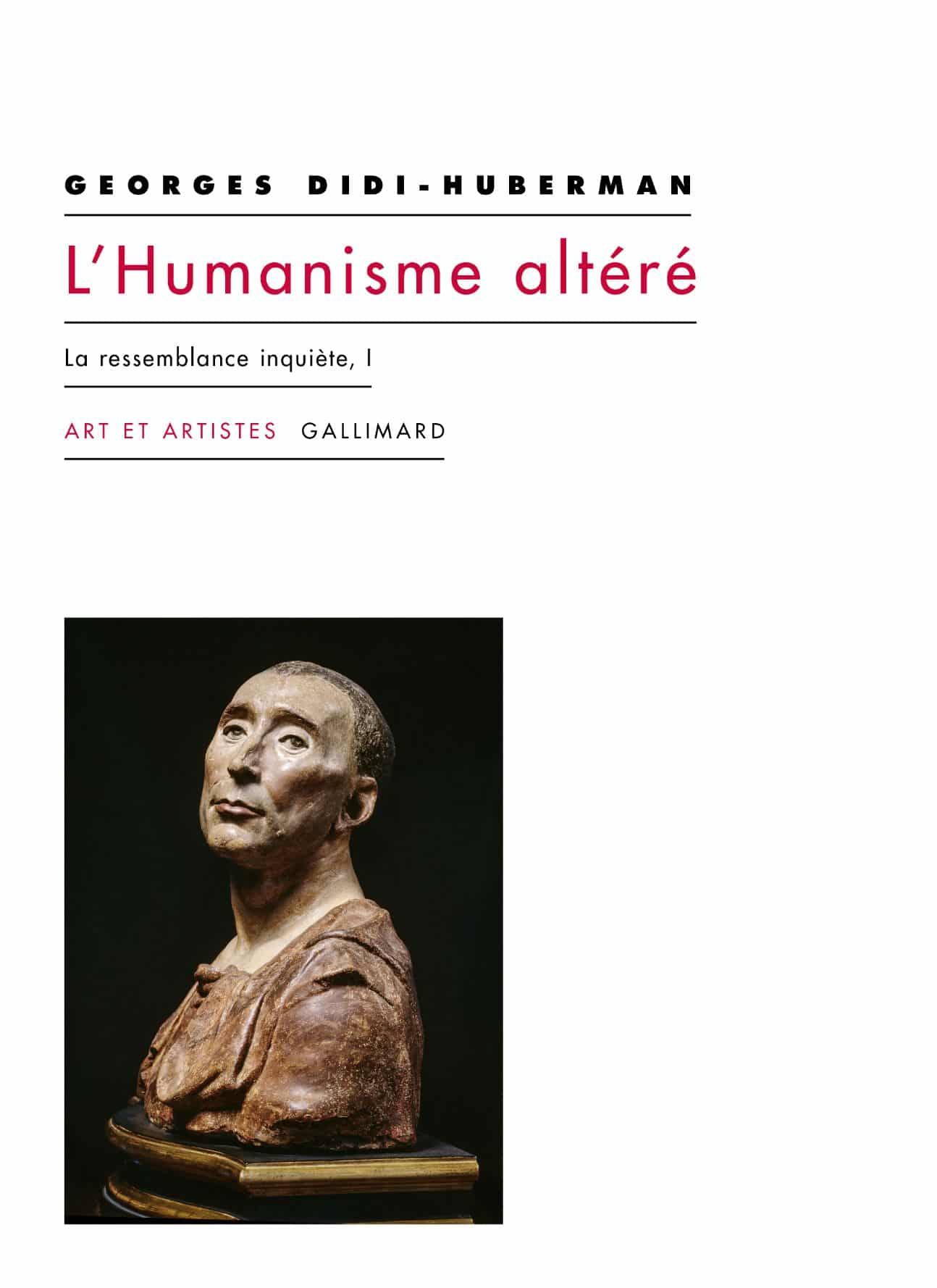

Mais l’importance particulière de L’humanisme altéré, qui ouvre un nouveau cycle sur La ressemblance inquiète, tient à ce qu’il noue étroitement les deux fils en remontant à la source d’un ouvrage capital de Didi-Huberman, son premier grand livre sans doute, Devant l’image, qui construisait une autre histoire de l’image à partir d’un maillon manquant essentiel qui faisait chavirer l’hégémonie de l’imitation aristotélicienne et du virtuose de cette imitation, l’artiste dans sa définition vasarienne : l’effigie faite d’une cire moulée sur l’homme vivant, forme massivement présente dans la Florence du XVe siècle et en particulier – totalement occultée et ceci jusqu’aux célébrations rétrospectives les plus récentes – dans l’œuvre du sculpteur Donatello. Or cette découverte était d’autant plus déterminante qu’elle faisait revenir au premier plan une pratique votive, celle de l’offrande d’une telle effigie, ou de tous les autres types de moulages des corps, en l’inscrivant au centre d’une culture, celle de la première Renaissance florentine, qui avait pourtant été définie par l’histoire de l’art comme une période dans laquelle l’image venait s’émanciper de ses usages rituels et dévotionnels pour basculer du côté de l’image artiste dans une société déjà sécularisée ; et cette découverte n’était pas seulement la redécouverte d’une pratique, mais aussi celle d’un discours, le discours de la théologie de la « ressemblance » (exploré par la voie de Fra Angelico dans les années antérieures), qui n’était pas celui de l’imitation.

La proposition de Didi-Huberman déclenchait un vaste chambardement de ce grand récit pour faire retour à une autre vision de l’image, celle du premier XXe siècle – au premier chef, celle de Freud (comme symptôme) et de Warburg (comme association rêvée, libérée des généalogies attestées) – et c’est des diverses étapes qui ont jalonné l’accompagnement de cet ébranlement profond que ce nouveau recueil rend compte, en écho à un petit livre antérieur décisif de Didi-Huberman, Ex voto. Image, organe, temps (Bayard, 2006), qui était venu poursuivre la percée de Devant l’image sur l’acte votif. Mais si cet Humanisme altéré me semble aussi ouvert sur l’ensemble de l’œuvre, c’est aussi parce qu’on y retrouve – et c’est une signification de l’altération, celle de la voix altérée – , par les offrandes votives, l’océan de malheurs, de douleurs, de souffrances, sur lequel Georges Didi-Huberman n’a cessé de naviguer, à la recherche de cet « amour » dont il retient l’héritage chez Binswanger, dans une inextinguible attente devant l’image.

Pierre-Antoine Fabre est historien et directeur d’études à l’EHESS. Dernier livre paru : Louis Richeome. Le discours des images (en collaboration avec R. Dekoninck). Éditions Jérôme Million, 2022.

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)