Dans son dernier livre, Françoise Vergès appelle à « décoloniser le musée », en empruntant à Frantz Fanon l’idée d’un Programme de désordre absolu. L’historien de l’art Éric de Chassey, directeur de l’Institut national de l’histoire de l’art (INHA), réagit à ce livre qui ne propose pas selon lui de pistes convaincantes pour réinventer les musées en France. Lesquels en auraient pourtant bien besoin si l’on veut vraiment changer de modèle et prendre en compte l’histoire coloniale.

Se présentant comme un programme en même temps qu’une histoire et un bilan, le nouveau livre de Françoise Vergès entend appliquer au musée – ou à ce qui pourrait le remplacer – le « programme de désordre absolu » que proposait Frantz Fanon dans Les damnés de la terre. N’était la forme du pamphlet qu’il adopte souvent, il y a là une ambition majeure, au moment où le musée fait l’objet de contestations nombreuses et renouvelées, assez différentes de la longue histoire de la muséophobie, même si elles ne manquent presque jamais de citer les Lettres à Miranda d’Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, qui avait inauguré cette histoire au moment de la création des musées révolutionnaires, au tournant du XVIIIe siècle.

Les arguments de la plupart des contempteurs du musée, jusqu’aux années récentes du moins, s’appuyaient en effet avant tout, comme l’a rappelé Rémi Labrusse, sur une mise en exergue des valeurs actives (esthétiquement et socialement) des œuvres d’art, que le musée empêcherait de libérer, voire détruirait : « l’art, pure énergie créatrice, devrait demeurer détaché du pouvoir et […] le musée institutionnel dont nous héritons serait donc, lui, coupable d’avoir pris les artistes et leurs œuvres au piège de stratégies de domination de tous ordres » (« Muséophobies. Pour une histoire du musée du point de vue de ses contempteurs », Romantisme, n° 173, 2016-3). Dans la plupart des textes portés par des positions théoriques postcoloniales ou décoloniales, la remise en cause du musée n’est plus justifiée par l’attention à l’art (Ariella Aïcha Azoulay, citée ici, affirme ainsi que la « désignation “art” est un type de violence impériale ») mais par un projet politique où les objets et les images (et les objets-images) n’ont d’autre importance que d’être des enjeux de représentations et d’identités.

Malgré quelque protestation d’admiration pour des tableaux (!), Françoise Vergès ne fait pas exception à cette tendance récente et affirme d’emblée « l’impossibilité de décoloniser le musée et la nécessité d’imaginer le post-musée ». À bon droit, elle dénonce le fait que nombre d’opérations récentes d’ouverture des musées aux questions de genre et de race relèvent largement de l’artwashing et ne remettent pas en cause les fondements sur lesquels repose l’ensemble des institutions occidentales (profondément capitalistes, affirme-t-elle, toujours insuffisamment démocratiques, dirais-je plutôt). Sans doute, cela n’a jamais été leur intention, à vrai dire, et, si l’on peut respecter la position politique radicale qui anime Françoise Vergès, on peut aussi penser qu’elle l’empêche de proposer de véritables pistes pour changer concrètement la situation existante, dont nous héritons collectivement, à moins de se situer entièrement hors du musée, dans des projets non seulement limites mais aussi limités.

Françoise Vergès choisit de centrer les chapitres qu’elle consacre à l’histoire du musée comme « champ de bataille » sur le Louvre, non sans se livrer à quelques considérations sur la place du mécénat et des fondations privées dans le monde de l’art actuel. Il y a là, à mon sens, un véritable paradoxe, car le Louvre est explicitement un musée euro-centré, même s’il accueillit, à plusieurs moments de son histoire, des objets qui échappaient à cette logique – mais toujours dans des annexes. Comme l’ont montré notamment Dominique Poulot et Bénédicte Savoy (qui figurent parmi les autrices et auteurs cités et repris, dans une bibliographie par ailleurs assez chaotique, partielle et partiale, mettant sur le même plan tweets et ouvrages universitaires), le Louvre de la période révolutionnaire et napoléonienne constitua ses collections à partir de pillages et de saisies dans de nombreux pays européens conquis par les armes. Mais il est d’abord le résultat de saisies internes à la France, celles des collections royales, aristocratiques et ecclésiastiques. Le principe d’inaliénabilité, qui a fini par être inscrit dans la loi, en France mais presque nulle part ailleurs dans le monde, n’a pas été promu dans un contexte d’appropriation strictement coloniale mais pour éviter que les changements politiques subséquents (notamment la Restauration) ne permissent aux églises et aux émigrés revenus en France de se réapproprier les objets qui leur avaient appartenu.

Sauf dans des cas limites que Françoise Vergès ne mentionne pas (pensons, par exemple, aux antiquités romaines provenant du territoire qui est aujourd’hui celui de l’Algérie, qui a fait l’objet d’un accord entre les deux pays au moment de l’indépendance algérienne), ce principe n’est pas directement concerné par les pillages coloniaux. On comprend bien que l’intérêt du cas du Louvre tient à ce que sa naissance s’est accompagnée de discours légitimant la conquête et la possession d’objets par des principes universalistes pour le moins paradoxaux car relevant d’un nationalisme agressif – c’est une histoire désormais, et depuis longtemps, bien connue. Ces discours pourraient certes être mobilisés pour justifier les appropriations coloniales mais il faut bien constater que, contrairement à ce qui est suggéré, les arguments développés pour délégitimer les demandes de restitution des anciens pays colonisés sont d’un autre ordre.

Aussi Françoise Vergès, lorsqu’elle entend montrer le lien intrinsèque et historiquement vérifiable entre le musée occidental et le racisme esclavagiste, abandonne-t-elle aussitôt le cas du Louvre et des musées pour donner les exemples d’un palais, d’une sculpture publique et d’une tour d’acier. Avec raison, elle donne cependant quelques exemples d’œuvres d’art conservées au Louvre dans lesquelles sont observables les effets, les objets et les individus liés à l’exploitation, à la traite et à l’esclavage coloniaux. Avec raison, elle note qu’il a fallu longtemps – et encore, cela n’est fait que très partiellement – pour que ces présences (ou ces absences) soient reconnues et explicitées. Mais, étant donné la nature des collections du Louvre, ce n’est pas là, à moins de survaloriser la portée symbolique, que devraient en priorité se porter des efforts de critique ou de contestation postcoloniale ou décoloniale ; et ce n’est pas là que ces efforts ont le plus de légitimité, sauf si l’on pense que tout objet produit en Europe à partir du XVIe siècle a de près ou de loin un rapport avec l’entreprise occidentale de colonisation du monde, ce qui est d’une certaine manière le cas mais devrait alors faire du musée un champ parmi d’autres. Au passage, il vaudrait la peine de rappeler que cette entreprise ne s’exerça pas d’abord contre l’Afrique subsaharienne mais contre d’autres territoires, dont il ne serait certainement pas moins légitime de se préoccuper, et dont la création du département des Arts de l’Islam, en 2003, montre d’ailleurs que le Louvre se préoccupe (mais Françoise Vergès ne s’y intéresse pas).

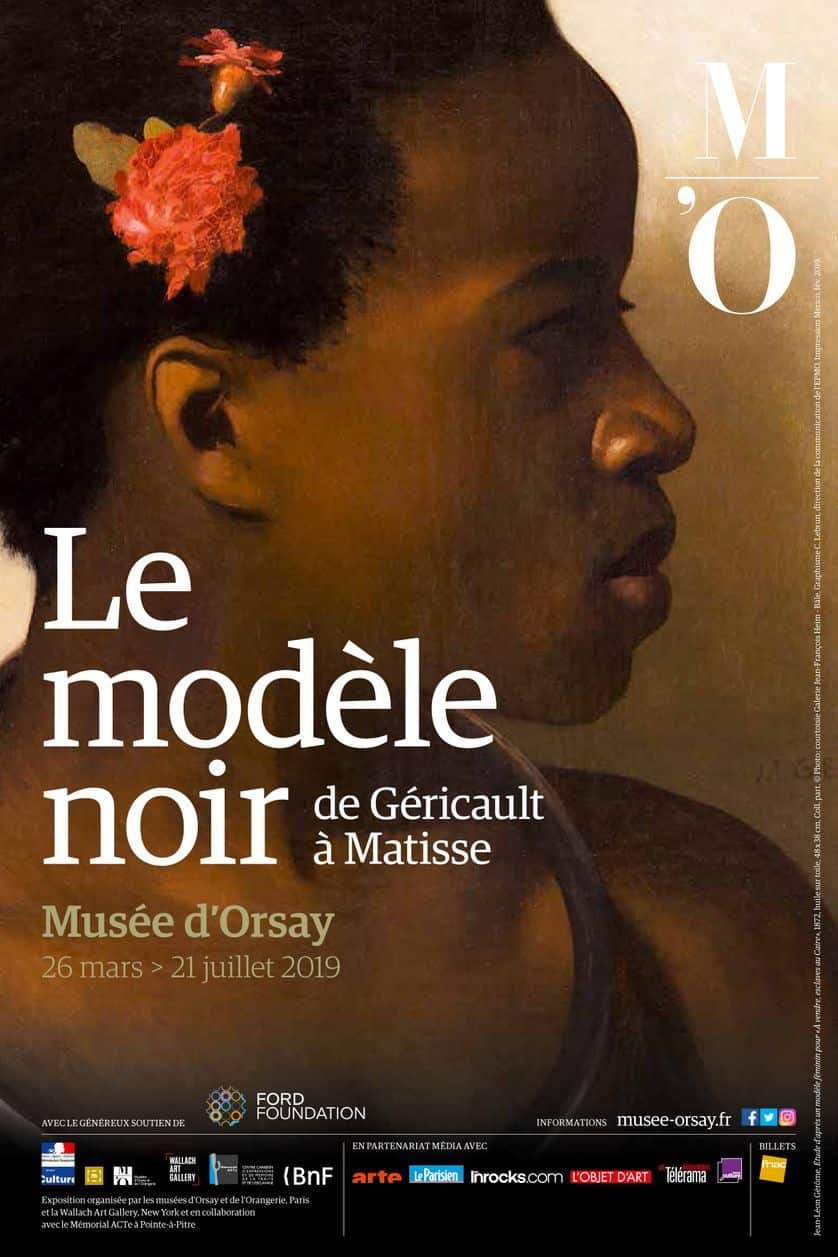

À vrai dire, l’étonnement le plus profond à la lecture de ce livre vient de ce que tout semble y être vu d’un point de vue strictement franco-états-unien, alors même que l’autrice affirme la nécessité d’une approche non occidentalo-centrée. C’est sans doute ce qui explique le bref chapitre consacré à une critique de l’exposition « Le Modèle noir » qui eut lieu au musée d’Orsay en 2019. Françoise Vergès reproche à cette exposition d’avoir posé un cadre « blanc » sur la question, sans mentionner autrement qu’en note que l’historienne de l’art afro-états-unienne Denise Murrell en avait été l’inspiratrice, sans reconnaître que celle-ci était aussi l’une des commissaires de l’exposition parisienne et pas seulement celle de la version new-yorkaise, et sans évoquer les désormais assez nombreuses expositions ou propos similaires (l’exposition Slavernij/Slavery , qui a eu lieu en 2021 au Rijsksmuseum d’Amsterdam, par exemple) [1]. Le dernier chapitre, entièrement autocentré puisque consacré au récit du projet de Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise, projet qui avait été porté par l’autrice avec Carpanin Marimoutou, se présente comme un programme de post-musée, sans objets. Son échec évite que soit posé le problème de ce qu’il aurait pu devenir. Surtout, l’absence d’autres exemples de nouvelles pratiques muséales et expositives portées par des points de vue plus ou moins radicaux (notamment féministes et postcoloniaux, mais pas seulement), pourtant nombreux dans les pays non occidentaux aussi bien qu’en Europe ou en Amérique du Nord, est particulièrement dommageable pour qui veut vraiment penser l’avenir des musées.

Françoise Vergès déclare dans sa conclusion qu’il faut « tuer » le « modèle du musée occidental » ; je crois pour ma part que, tout en faisant de la place pour d’autres modèles, celui-ci reste « le moins pire » des lieux pour montrer des objets-images sans cesse menacés de captation par les dérives marchandes et spéculatives. À condition de faire le point sur la part de « barbarie » qui le constitue, comme toute institution sociale, il est potentiellement un espace exceptionnel d’ouverture démocratique et laïque, capable de se repenser sans cesse, comme l’ont montré maints exemples au cours de son histoire pluriséculaire. Pour celles et ceux que l’actualité de cette question intéresse, et qui, sans rejeter forcément l’idée qu’il est nécessaire d’en passer par le désordre, cherchent des pistes positives de changements, je ne saurais que renvoyer au recueil d’entretiens avec des directrices et directeurs de musées et centres d’art, véritablement internationaux (quoique avec un certain biais états-unien), rassemblés par András Szántó dans The Future of the Museum: 28 Dialogues (Hatje Cantz, 2021). Là, les voix sont plurielles et les voies concrètement ouvertes, y compris celles qui peuvent permettre une véritable rénovation des musées existants et l’invention de nouveaux modèles, tentée sur tous les continents, mais ignorée ici.

[1] Écrivant cela, je n’adhère pas pour autant à l’idée que l’identité raciale, pas plus d’ailleurs que n’importe quelle autre, constitue en soi une légitimité particulière pour traiter d’un sujet : David Bindman (Ape to Apollo: Aesthetics and the idea of race in the 18th century, Cornell University Press, 2012) et Anne Lafont ont l’un et l’autre écrit des livres majeurs sur l’esthétique et l’idéologie racialiste au XVIIIe siècle.

Éric de Chassey est historien de l’art et directeur de l’Institut national de l’histoire de l’art (INHA)