Avec Patricia Farazzi, Michel Valensi a fondé les Éditions de l’éclat en 1985. Depuis, quelques centaines de titres parus ont construit un catalogue parmi les plus mystérieux et intrigants, qui, de la poésie à la philosophie analytique, de témoignages militants à la mystique médiévale juive, semble prêt à tout interpeller. Ce travail d’éditeur que l’éclat incarne avec une singularité rare s’accompagne d’une réflexion engagée sur le métier et sa technique, qui paraît d’autant plus importante à l’heure où la concentration capitaliste de l’édition française s’accélère. À l’occasion de la parution de deux nouveaux livres, nous avons voulu interroger longuement Michel Valensi pour déplier cette histoire de livres, d’éditions et de marges.

Vous avez récemment fait paraître Réa, un recueil de poésie de Pierre Gondran dit Remoux, travail très curieux sur la réanimation hospitalière. Il est composé en 49+1 poèmes, écrits sous forme de rectangles de textes figurant des lits d’hôpital. Comment avez-vous découvert ce texte?

Le manuscrit est arrivé par la poste, au moment où je travaillais sur Tentations de l’éthique d’Emmanuel Fournier, dont l’éclat publie les livres depuis presque trente ans. Tentations de l’éthique est un livre sur l’hôpital, sur le langage et la question des soins. C’était un livre de commande d’un éditeur spécialisé sur ces questions et on avait demandé à Fournier de ‘plancher’ sur la bientraitance, terme qui est au cœur des différents débats sur la médecine et l’hôpital. Ce qu’il avait écrit ne cadrait pas du tout avec ce qu’on pouvait attendre d’un professeur de médecine, spécialisé dans les questions d’éthique médicale, parce que c’était sans compter sur le fait qu’Emmanuel Fournier est aussi philosophe, poète, dessinateur et espiègle et donc jamais ‘spécialiste’, qualificatif qui, aujourd’hui, nuit gravement à l’inventivité et à l’audace. En tout cas, le manuscrit fut refusé par le commanditaire. Je lui ai proposé de le publier à l’éclat sous la forme qui lui conviendrait et il s’est mis au travail. C’est cette forme qui sort aujourd’hui dans la collection ‘Philosophie imaginaire’.

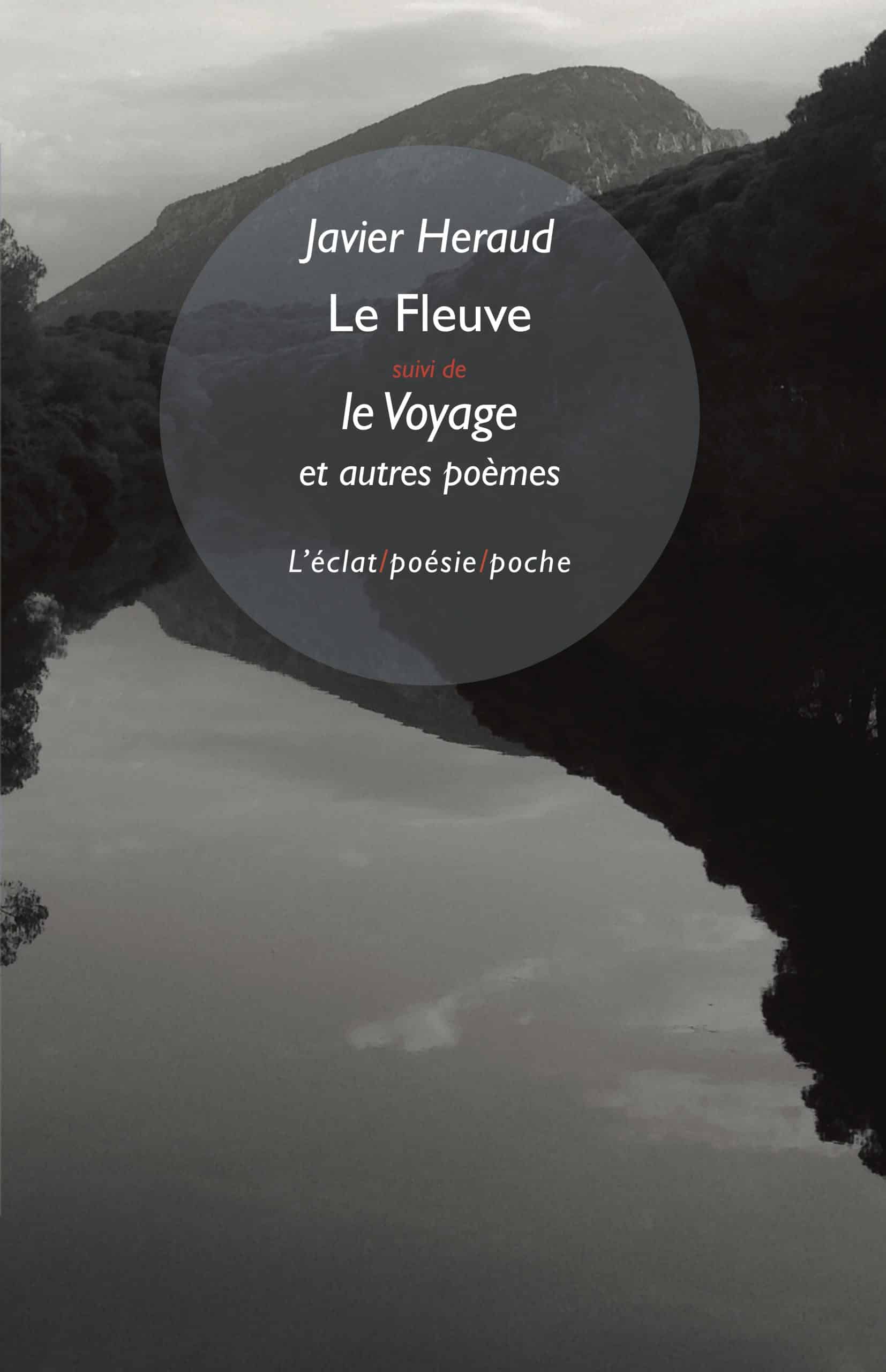

Tentations de l’éthique a représenté un long travail, dans la mesure où j’ai reçu un manuscrit qui était ‘presque’ achevé. Emmanuel Fournier est mort brutalement le 2 avril 2022. Il n’était pas question de terminer le texte à sa place et, avec l’aide de sa femme, Cécile Fournier, et de son ami et confrère Jean-Christophe Mino qui signe la préface, nous avons réussi à lui donner une forme qui devrait correspondre à ce qu’il aurait souhaité. Pendant ce travail d’édition, nous recevons Réa, qui résonne avec les Tentations de l’éthique. Quelques mois plus tôt, Patricia Farazzi avait inauguré une collection de poésie au format poche: L’éclat/poésie/poche. Après deux volumes de poètes sud-américains, l’Argentin Leandro Calle (né en 1969) et le Péruvien Javier Héraud (1942-1963), j’ai pensé que Réa pouvait ainsi ouvrir une piste vers la poésie française contemporaine. Il y a dans Réa une forme délibérément moderne, avec les césures de mots, le calibrage des poèmes, et qui ‘affronte’ une écriture d’une très grande émotion pour décrire une situation à laquelle l’auteur a été confronté et dont il est sorti par cet équilibre entre la modernité et l’émotion.

Mais, à l’inverse de Pierre Gondran dit Remoux, Emmanuel Fournier est un auteur publié par l’éclat depuis longtemps.

Le premier manuscrit de Fournier nous est parvenu également par la poste, en 1994. C’était Croire devoir penser, un livre de philosophie/poésie à l’infinitif, qui a été suivi d’autres volumes à partir de la forme infinitive. L’écriture de Fournier est une manière de concentrer la pensée sur l’action, sur le verbe sous sa forme première, infinitive : littéralement, ‘qui ne se finit pas’. Croire devoir penser dit des choses très différentes de devoir penser croire ou penser devoir croire. Pour Fournier, l’infinitif consistait, comme le dit un autre philosophe du catalogue, Jules Lequier (1814-1862), à « faire, et en faisant se faire ». Une philosophie de l’action avant qu’elle ne soit contaminée par les adjectifs ou les substantifs. Fournier était un personnage très secret: c’est tardivement qu’il m’a dit qu’en plus d’être un poète philosophe, il était aussi professeur de médecine au CHU de la Pitié Salpêtrière. En 2008, il m’a proposé un volume sur le cerveau, Insouciances du cerveau, qui, déjà, prenait le contre-pied de tous les discours des neurosciences sur le cerveau. Là encore une parenté avec Lequier, qui écrit : « Ce n’est pas le cerveau qui pense : c’est le cerveau qui nous empêche de penser. » C’est au cœur de l’hôpital que Fournier a assisté à cette transformation du rapport entre le soignant et le patient qui prend aujourd’hui des formes préoccupantes, décrivant un processus d’abandon de la responsabilité – comme il y a abandon du service public. D’où Tentations de l’éthique, qui reconsidère la question des soins et de la relation aux patients.

Ce recueil ainsi que le texte de Fournier vous arrivent dans un contexte où la réanimation et les questions médicales ont pris une importance inédite avec la pandémie de Covid-19.

C’est vrai que depuis 2020 une grande partie de la population est entrée (et heureusement aussi sortie) par les portes de l’hôpital. Et l’institution en a été ébranlée. On aurait pu penser que ce serait pour la repenser, l’améliorer, mais, comme pour bien d’autres choses, ce ne fut que pour la consolider dans ses failles, ou pour faire de ces failles, désormais, son fonctionnement. C’est pour ça que le livre me semble important. Il prend le contre-pied de tout ce discours sur la bientraitance, la résilience, l’empowerment… autant de mots dont les effets sont à l’inverse de ce qu’ils annoncent.

C’est en cela que vous considérez que Tentations de l’éthique est un livre ayant une forte portée polémique ?

Le sous-titre est Petit traité de la bien-maltraitance. Une bientraitance labellisée est une manière de déresponsabiliser ceux qui ont pour mission de soigner. Elle devient bien-maltraitance. Il y a une sorte d’abandon, à travers ce vocabulaire, de la question du soin par ceux dont ce devrait être la pratique. Aujourd’hui, c’est au patient qu’on demande, à force d’empouvoirement et de résilience, de résoudre son problème, sans quoi il se déprécie à ses propres yeux, comme si la maladie et le soin étaient un challenge dont il devrait sortir vainqueur.

Nous avons cru percevoir un lien entre cette question du soin présente dans ces deux parutions récentes et le fait qu’une des collections de l’éclat, consacrée à des questions très politiques, est intitulée « Premiers Secours ». Pensez-vous que l’on peut effectivement étendre cette question du soin à l’ensemble de votre travail d’éditeur ?

En italien, on dit de l’édition d’un livre qu’elle est ‘a cura di’, c’est-à-dire ‘aux soins de’. L’éditeur est un curatore : ‘celui qui soigne’

En italien, on dit de l’édition d’un livre qu’elle est a cura di, c’est-à-dire ‘aux soins de’. L’éditeur (d’un volume collectif, par exemple) est un curatore : ‘celui qui soigne’. ‘Premiers secours’, c’était évidemment une blague, mais pas seulement. Ce sont des livres qui, pour l’essentiel, ont à voir avec la politique, mais au sens de la polis dans laquelle nous vivons, cette communauté disparate, vivant dans une architecture qui devrait être un abri et nourrie d’un imaginaire sans lequel l’air deviendrait irrespirable. Si on voit un homme à terre et qui saigne, il nous semble normal de lui apporter ces ‘premiers secours’. Face à un monde à terre et qui saigne, les premiers secours sont ces livres de la Mauvaise Troupe, d’Ursula Le Guin, de Yona Friedman, de Mario Tronti, de PM, de toutes ces figures qui gravitent autour du catalogue que, pour certaines, nous sommes allés chercher nous-mêmes et qui, pour d’autres, sont venues à nous par les voies les plus diverses. C’est vrai que ‘Premier secours’ reste sur le seuil, cautérise les plaies, place les pansements. Que peut faire de plus un livre? Il « ne dit pas mais indique » (Héraclite) ce qu’il faudrait faire plus en profondeur, plus concrètement. Giorgio Colli a écrit que le livre est un « succédané de l’action ». Et il ajoutait : « nous devons justement nous en servir de façon à ce qu’il ne soit pas autre chose qu’un succédané ».

Les Editions de l’éclat donnent d’ailleurs voix à une grande variété de résistances. Vous avez publié récemment un livre passionnant, consacré à la Mohawk Warrior Society qui donne la parole à ce peuple à travers des écrits à la première personne…

Les Mohawks sont arrivés à l’éclat par un heureux hasard. Je cherchais un traducteur pour Le mouvement des kibboutz et l’anarchie de James Horrox, et un ami m’a parlé de Philippe Blouin qui vivait au Québec et cherchait des traductions. Philippe a traduit le livre sur les kibboutz et nous a parlé de son apprentissage de la langue mohawk et des recherches qu’il faisait sur leur histoire dans l’idée d’un livre. Cinq ou six ans plus tard, le livre était prêt dans sa version anglaise et, en coédition avec les éditions de la Rue Dorion à Montréal, nous en avons publié l’édition en français. Nous n’avons pas hésité une seconde. À la fois du fait de la qualité du travail du collectif autour de Philippe, et de l’enjeu que représente la lutte des populations autochtones, qui, d’une certaine manière – mais il n’est pas sûr que tout le monde pense les choses de la même manière que nous –, rejoignait la question des kibboutz en Israël et de ses rapports à la pensée anarchiste. Une cause de perdue, peut-être, mais dix de retrouvées, qui convergent toutes vers une idée de la société à laquelle nous ne renoncerons pas…

En évoquant une cause qui n’a pas perdu, vous avez parlé du livre du collectif Mauvaise Troupe, Constellations, consacré en partie à la zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes, qui sera suivi de trois autres titres plus spécifiquement consacrés à la ZAD. Les éditeurs ayant publié des textes issus de ce combat ne sont pas si nombreux. Comment la ZAD est-elle entrée dans votre catalogue?

Par la boîte aux lettres ! (rires). En fait par e-mail, puis par la poste. Ça fait partie des grandes joies de l’éclat. Nous étions plutôt déprimés. On publiait des livres, et on se demandait : pourquoi ? Pour qui ? Jusqu’à quand ? À la réception du manuscrit par e-mail, on a demandé une version papier, étant donné la taille. Ça s’appelait J’ai dix ans et il n’y avait pas de nom d’auteur. On était assez étonnés de recevoir un manuscrit aussi ‘politique’ et, après un premier coup d’œil, on a écrit à l’expéditeur en lui demandant pourquoi il l’avait envoyé à l’éclat. Pourquoi nous? La réponse fait partie des beaux moments de notre histoire éditoriale. « On a suivi la piste Mario Tronti-Walter Benjamin », nous a-t-on répondu. C’est ce livre qui est devenu Constellations. Trajectoires révolutionnaires du jeune 21e siècle, écrit et dessiné par le collectif Mauvaise troupe, dont le nom a été trouvé bien plus tard, quand il a fallu donner au diffuseur un nom d’auteur.

Il faut dire que nous arrivions à un âge où on se disait parfois que les jeunes ne savent rien faire, ne se battent pas, n’ont pas d’idées, contrairement à nous qui étions si combatifs, si créatifs dans les célèbres années 1970, nous qui avons fait tant de choses et … raté tant de choses (rires). Et, bien entendu, dans ces moments-là on se demande qui prendra la relève et même quelle relève il peut y avoir. En lisant J’ai dix ans (Constellations), on s’est dit : « C’est eux ! On peut mourir tranquille ! » (rires) La décision s’est prise dans l’heure pour un livre qui a représenté ensuite un travail considérable.

C’était un gros pari. Il n’était pas question de demander des aides publiques au CNL. Par ailleurs, ça faisait plus de 700 pages et on se demandait si on arriverait à trouver les lecteurs pour une telle somme, qui devait en plus ne pas coûter trop cher. Le mode de fonctionnement collectif de la Mauvaise troupe était exemplaire. Tous les textes circulaient entre eux et nous, étaient discutés, retravaillés, etc. Finalement, le livre a été très bien reçu et a bien marché et, après deux tirages, nous l’avons passé dans la collection L’éclat/poche, à un prix encore plus raisonnable.

L’un des traits remarquables du catalogue de l’éclat est de parvenir à faire dialoguer ces textes avec des univers à première vue très éloignés. Par exemple, les Mohawks côtoient Aboulafia, un mystique juif du XIIIe siècle. Comment construit-on un tel catalogue?

Comment est-ce qu’on arrive aux textes? Je crois que chaque livre a une histoire particulière. Aboulafia fait partie des premiers livres publiés par l’éclat. Et en même temps, c’était un personnage d’un livre de Patricia Farazzi, qui a eu l’idée de chercher ce qu’on pouvait lire de cet auteur à l’époque. En fait, rien, ou presque rien. Il n’existait à l’époque qu’un seul texte en hébreu, édité à Leipzig en 1854, mais toute l’œuvre, dont parle Gershom Scholem dans Les grands courants de la mystique juive, était encore à l’état de manuscrit. Nous avons trouvé l’édition de Leipzig, un traducteur (Jean-Christophe Attias), un préfacier (Shmuel Trigano), et Patricia Farazzi s’est chargée d’en écrire la ‘vie imaginaire’, puisque la collection ‘Philosophie imaginaire’ prévoyait d’accompagner chaque livre d’une vie imaginaire de l’auteur.

Quel rapport alors entre Abraham Aboulafia et les Mohawks, ou entre Jules Lequier et la Mauvaise troupe ? Peut-être… la marge. En fait, comme lecteurs, les marges sont l’endroit où nous pouvons griffonner nos commentaires, nous sommes irrésistiblement attirés par la marge.

Aboulafia est, dans le judaïsme, un marginal exemplaire. C’est un personnage incroyable, biographiquement et intellectuellement. Nous ne pouvons prétendre comprendre Aboulafia, nous ne sommes ‘spécialistes’ ni de son œuvre ni de la mystique juive en général (ni même de la pensée radicale), mais nous trouvons une richesse subversive dans ses textes – subversion telle qu’il a été excommunié par sa propre communauté. Pour Aboulafia, la langue, les lettres de la langue hébraïque contiennent le monde et lui donnent forme, elles contiennent toutes les autres langues, elles déplient et expliquent le monde. C’est absolument vertigineux, mais l’une des idées développées dans L’épître des sept voies, c’est que la connaissance cabalistique est dans la continuité d’un savoir philosophique et non en rupture avec lui. Aboulafia n’oppose pas rationalité et mystique, au contraire. La voie de la sagesse parcourt les sept voies de la connaissance et réconcilie les divergences dans une même quête authentique de la connaissance. Ce qui compte, c’est plus la démarche que le résultat. Et c’est une idée que l’on retrouve aussi chez Yona Friedman dans un tout autre contexte…

Dès la création de votre maison d’édition, les textes consacrés aux marges du judaïsme ont eu une importance notable. En 1985, année de création de l’éclat, vous faites déjà paraître Le même livre, correspondance entre l’écrivain marocain musulman Abdelkebir Khatibi et le psychanalyste juif égyptien Jacques Hassoun.

Ce livre était une commande et devait paraître chez un grand éditeur qui voulait publier une correspondance entre un juif et un musulman. Ce fut finalement un échange intellectuel qui dura quatre ans, de très belle qualité, mais, à la réception du manuscrit, l’éditeur a regretté que le livre ne soit pas assez polémique. Il a demandé aux auteurs de corriger les lettres et d’en écrire de plus… saignantes. Khatibi et Hassoun ont refusé. J’ai rencontré Hassoun qui avait entendu parler de la création de notre maison d’édition et il nous a proposé le manuscrit. Le même livre est donc sorti en 1985 et s’est très bien vendu.

Cela a dû vous convaincre de poursuivre l’aventure…

C’était encourageant, aussi parce que la structure était naissante. On travaillait à la maison, avec une réduction maximale de tous les frais. Nous avons toujours voulu garder la structure la plus petite possible. Ne pas grandir était une idée à laquelle nous étions très attachés. C’est pour cette raison que, à l’occasion des dix ans de l’éclat, en 1995, puis des trente ans, en 2015, nous avons pris une année sabbatique. Ce qui ne voulait pas dire qu’on partait en vacances… C’étaient des années où nous n’avons publié aucune nouveauté, pour nous concentrer sur le fonds du catalogue. En 2015, nous avons fait une exception en publiant un livre de Benjamin Gross sur le Shabbat. Arrêter le quotidien, suspendre l’activité frénétique, se retourner sur ce qui a été accompli : le shabbat est une répétition miniature et hebdomadaire d’un temps messianique dans le judaïsme. Une ‘fenêtre’ entr’ouverte sur l’avenir ou sur le possible d’un avenir. Et le livre de Gross tombait à point nommé.

Cette année sabbatique montre une réflexion importante sur l’Histoire, dans laquelle s’inscrivent vos livres. Vous avez récemment publié un article sur les classiques, qui témoigne aussi de ce questionnement.

La réflexion sur les classiques rejoint la question du fonds et de la longue traîne, et celle aussi de la taille de la structure. Dans Utopies réalisables, Yona Friedman a développé l’idée du groupe critique : « Nous appellerons groupe critique le plus grand ensemble d’éléments (hommes, objets et liens) avec lequel le bon fonctionnement d’une organisation, ayant une structure définie, peut encore être assuré. » Il y a un seuil ‘critique’ au-delà duquel un groupe ne peut plus fonctionner harmonieusement. C’est ce seuil qu’il ne faut pas perdre de vue, à chaque instant du développement d’une structure dont l’objectif est de permettre la circulation d’une certaine forme de pensée ou de créativité. Le problème des maisons d’édition comme l’éclat, lorsqu’elles arrivent à survivre, est de perdurer sans perdre de vue leurs objectifs. Quatre ans est une première étape. Puis dix, puis quinze. Après trente-huit ans, disons que ça se calme… et qu’on peut envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité. Nous avons eu une série de coups de chance avec des livres qui ont bien marché et qui nous ont permis de perdurer. À deux reprises, nous avons dû lancer un appel au secours à nos lecteurs sous la forme d’achats de livres, qui fut bien accueilli. Ce n’était pas une ‘augmentation’ de capital, mais une ‘réduction’ du manque de capital. L’éclat est une économie minuscule, pauvre, même si nous en vivons (modestement) depuis 1988 et si depuis quelques années nous touchons (du doigt) la retraite. En fait, de salariés exploités pour un salaire de misère par une petite maison d’édition qui tire aussi le diable par la queue, nous sommes passés au statut de retraités bénévoles exploités par une petite maison d’édition courageuse que la queue du diable semble avoir (pour le moment) oubliée. [rires]

Comment vous répartissez-vous le travail ?

Patricia Farazzi a fondé l’éclat avec moi en 1985, mais elle se consacre beaucoup plus à l’écriture après avoir beaucoup traduit. Elle a, par exemple, réalisé un travail très important en traduisant le philosophe italien Giorgio Colli, dont nous avons publié plus d’une dizaine d’ouvrages, et elle a écrit plusieurs livres, qui ponctuent le catalogue et souvent le suscitent. J’ai évoqué Aboulafia, qui est un personnage de son premier livre, L’esquive, ou Carlo Michelstaedter, qui est le personnage de deux récits : La vie obscure (1999) et Un crime parfait, ou encore Héraclite (dont elle a traduit les fragments édités par Giorgio Colli) et pour lequel elle a imaginé un voyage (1987) qui ne dure que le temps d’un léger mouvement de la tête vers l’Orient. Elle a écrit récemment un livre, dont En attendant Nadeau a d’ailleurs rendu compte, sur une figure de l’indépendance de l’Amérique latine, Manuela Saénz, parallèlement à la publication des deux poètes latino-américains dont j’ai déjà parlé.

Il n’empêche que, sans son apport, l’éclat n’existerait plus. Les choix se font de manière informelle dans une discussion, même s’il arrive qu’on ne soit pas d’accord. Pas de comité de lecture, pas de lecteurs. Nous allons chercher des livres à traduire, nous en inventons d’autres et certains nous parviennent par mail ou par des amis. Toute la partie administrative m’incombe, en même temps que la fabrication et la promotion (mise en page, maquettes, relations avec la presse, diffusion, etc.). De 1989 à 2002, Jean-Pierre Cometti a dirigé la collection ‘tiré à part’ consacrée à la philosophie contemporaine (avec un net accent sur la philosophie analytique). Il nous avait proposé ce projet et a fait dans ce domaine un travail tout à fait remarquable, qu’on aurait été bien incapables de faire nous-mêmes. Il est décédé en 2016 et a beaucoup compté dans le développement mesuré du catalogue philosophique de l’éclat. Il y a eu également un autre directeur de collection pour un projet d’édition de manuscrits d’auteurs de la cabale, Charles Mopsik, mais la collection n’a connu qu’un seul titre, même si le travail avec Mospik s’est poursuivi de manière informelle jusqu’à sa disparition en 2003, il y a vingt ans maintenant.

Vous évoquiez votre désir commun de ne pas grandir…

Nous avons toujours voulu garder la structure la plus petite possible. Ne pas grandir était une idée à laquelle nous étions très attachés.

Rester petits… rester jeunes (et non botoxés). (rires) L’enfance éternelle! C’est tout ce que tout le monde demande, n’est-ce pas? Même si l’âge est quelquefois un bien (sauf quand ça fait mal) …

L’année sabbatique était un bon système parce que nous avons continué à travailler, mais d’une autre manière et à travers une mise en avant du fond. Le fonds est le problème de l’édition : comment faire connaître un fonds, constitué année après année ? Nous avons du fonds, mais comment le faire remonter à la surface ? Pour cela, il faut arriver à stimuler les libraires, qui sont nos partenaires naturels et qui se posent quelquefois la même question. Un libraire devrait vivre de son fonds, mais se retrouve souvent noyé par la nouveauté.

Pour vous, journalistes, qui êtes contraints par la nouveauté, la question est peut-être moins prégnante. Mais j’ai l’impression qu’un certain nombre de médias sur internet (ou certains blogs) ont à cœur de maintenir cette relation avec le fonds.

Vous avez tout à l’heure évoqué une histoire mouvementée, mais, à vous entendre, nous avons l’impression qu’elle est surtout faite de succès.

On ne se souvient que du bonheur ! Mais j’ai dit aussi qu’à plusieurs reprises nous nous sommes trouvés dans des situations très critiques. Quatre ans après la création de la maison, nous avons connu nos premières vraies difficultés. En 1989, il n’y avait plus d’argent. Emballés par les premiers succès, nous avons dû faire des erreurs dans les choix, les tirages… En tout cas, ça n’était plus viable, d’autant qu’on venait de commencer à sortir un salaire. Et puis nous publions La persuasion et la rhétorique…

Ce livre de Carlo Michelstaedter semble central dans l’histoire de l’éclat.

C’est le cœur battant de l’éclat. Il est partout. Le personnage, c’est ce jeune homme qui écrit un seul livre dans sa vie, sa thèse de maîtrise, qui contient tout, qui répond à tout. L’intelligence et la clairvoyance de Michelstaedter sont inimaginables. Il termine ce travail, le met dans une enveloppe, l’envoie à ses professeurs, écrit une lettre où il liste les vingt-cinq sujets sur lesquels il aimerait désormais travailler, rentre chez lui et se tire une balle dans la tête. 17 octobre 1910. Fin de Michelstaedter. Il a vingt-trois ans. Comme la lampe à huile dont il parle dans son livre, il s’éteint, non pas à cause d’un manque (d’huile), mais à cause d’une surabondance (d’huile) et c’est ce qui transforme ce livre terrible, dont on pourrait penser qu’il est mortifère, en livre d’exhortation à la vie et surtout à une vie pleine, « persuadée ». Il y a cette phrase dans la Persuasion qui dit: « Ne faites pas ce dont vous ne possédez pas en vous la raison ; ne vous inventez pas une suffisance (un semblant de sagesse) de votre besogne quelconque par peur de la mort : prendre possession du bien, de sa propre âme, être égal à soi-même (être persuadé) est nécessaire ; vivre n’est pas nécessaire. » Mais dès lors que vous prenez « possession de votre propre âme », dès lors que vous être persuadé du bien-fondé de votre action, alors oui, vous vivez, libéré de la nécessité de vivre.

Nous avons découvert Michelstaedter à la librairie italienne de Paris. J’ai tiré d’un rayon un petit livre gris, La persuasion et la rhétorique. On ne peut pas dire que le titre soit vendeur… Je lis la première phrase: « Moi je sais que je parle parce que je parle mais que je ne persuaderai personne. Et c’est une malhonnêteté, mais la rhétorique me contraint à faire cela malgré moi. » Le reste est à l’avenant et ce fut pour nous un choc de lecture dont il n’est pas sûr que nous nous soyons remis. Nous avons été tous deux submergés par cette pensée et cette langue. Paru pour la première fois en 1913, il n’avait jamais été traduit en français, alors que le livre était dans le domaine public (même si la question est très compliquée). En tout cas, publier La persuasion et la rhétorique était nécessaire ! Ont suivi L’épistolaire, un ensemble de dialogues philosophiques, et la deuxième partie de la Persuasion, dont il n’existait plus d’édition disponible à l’époque en Italie.

Pour en revenir à l’histoire de l’éclat, comment ce livre vous a-t-il permis de faire face aux premières difficultés rencontrées par votre jeune maison d’édition?

L’éclat avait quatre ans. Nous étions près de mettre la clé sous la porte… Le premier tirage de 3 000 exemplaires de la Persuasion s’est vendu en quelques semaines, dans des conditions rocambolesques et avec l’aide – en plus de deux articles de Robert Maggiori et de Roger-Pol Droit – d’un libraire du boulevard Saint-Germain, qui à lui tout seul a vendu plus d’un millier d’exemplaires la première semaine. Georges Dupré – que sa mémoire soit bénie ! –, ancien libraire à la Joie de Lire, puis Autrement dit, qui dirigea jusqu’à la fin de sa vie la librairie La Hune (devenue un magasin de sacs à main), nous appelait le matin pour nous commander des livres que j’apportais moi-même. Le temps que je rentre à la maison, il me rappelait et me disait : « Vous m’en rapportez 300 ? » Plusieurs tirages ont suivi et je crois que pour un grand nombre de gens le livre a été un choc.

Depuis deux ans, nous nous auto-diffusions. Nous avions un distributeur, Distique (qui a permis à bien des maisons d’édition d’exister), et une petite diffusion. Puis, en 1986, nous avons mis en place avec les éditions Verdier un système de diffusion commune. Nous nous partagions la France en deux secteurs : je visitais environ 140 libraires de Lyon jusqu’à Marseille et de Nice jusqu’à Biarritz. Verdier faisait le reste, dont Paris. Nous visitions deux fois par an tous les libraires de France à trois : je vendais les livres de Verdier et Verdier ceux de l’éclat. Puis, quand Verdier m’a lâché en 1990, j’ai remonté un système presque identique avec Françoise Pasquier des éditions Tierce, jusqu’à ce que nous rejoignions l’un après l’autre la diffusion d’Harmonia Mundi en 1992.

Le fonctionnement que vous décrivez là vous semblerait-il viable aujourd’hui, ou bien appartient-il selon vous à un temps révolu ?

Il n’est pas impossible que cela puisse fonctionner aujourd’hui. Ce qui rend la chose un peu compliquée – mais on entre là dans des questions un peu techniques –, c’est qu’il n’y a pas vraiment de possibilité d’une distribution séparée de la diffusion [1]. Il n’est plus vraiment possible pour des éditeurs de déléguer toute la partie expédition, facturation, retour, sans que soit prise en charge aussi la diffusion par une même structure bicéphale. Ce qui signifie qu’un éditeur ne peut assurer seul l’information et la diffusion de ses livres tandis que la partie logistique est confiée à un tiers. Certaines petites structures aimeraient pouvoir le faire parce que c’est envisageable techniquement et que c’est surtout un moyen de défendre soi-même ses livres, ce qu’on ne peut demander à la meilleure équipe de représentants du monde qui doit présenter aux libraires trois cents nouveautés par mois en vingt-cinq minutes, dans le meilleur des cas.

Au début, le chiffre d’affaires de l’éclat était en progression modeste mais constante et de plus en plus de libraires prenaient nos livres. Au bout de quelques années on s’est rendu compte que cette augmentation du chiffre allait de pair avec une diminution du nombre de libraires. Cela signifie que les libraires qui vendent nos livres aujourd’hui sont moins nombreux, mais travaillent différemment et s’impliquent peut-être plus dans la défense de certains catalogues. Dans ce contexte et sur le strict plan matériel, un éditeur comme l’éclat pourrait tout à fait assurer sa propre diffusion. Les structures (et peut-être le courage) ne le permettent pas.

Cette réflexion sur la technique de l’édition est présente également dans votre engagement pour le lyber, qui voulait tirer parti du numérique pour soutenir les livres papier.

En 1999, on nous a proposé une anthologie sur les logiciels libres (free-softwares) qui s’est finalement intitulée: Libres enfants du savoir numérique. L’idée était d’embrasser toutes les formes du ‘libre’ dans la créativité, ce que l’on appelle aujourd’hui l’open, anglicisme qui a permis d’effacer les notions de ‘liberté’ et de ‘gratuité’ contenues dans free. En travaillant sur l’anthologie, je me suis rendu compte qu’il fallait arriver à trouver pour le livre un format qui corresponde à cette idée du libre. L’idée était de rendre libres et gratuits les contenus, tandis que le livre physique conservait sa valeur commerciale et pouvait être vendu dans un réseau libraire, alors ébranlé par l’arrivée du numérique. C’est ainsi qu’est né le projet de lyber: on donnait à lire le texte sur le site des éditions tout en continuant à vendre le livre papier dans les librairies. Encore une fois, Michelstaedter : « Donner, c’est faire l’impossible ! Donner, c’est avoir ! »

J’ai quand même le sentiment que le moment où on ne lira plus que des livres numériques correspondra à un moment où on ne lira plus du tout…

Ça a engendré deux types de réactions. Un certain nombre de libraires ont boycotté les Éditions de l’éclat et certains ont même retourné les exemplaires en stock. Quelques-uns, rares, nous ont fait part de leur solidarité et de leur scepticisme. Après les Libres enfants du savoir numérique, le premier lyber fut De la dignité de l’homme de Pic de la Mirandole, en édition bilingue, traduit et commenté par Yves Hersant et dont la première édition papier datait de 1993. En sept années, nous avions vendu 1 500 exemplaires du livre. En 2000, j’ai réimprimé le livre en même temps que la mise en ligne ‘libre et gratuite’. Dans les sept années qui ont suivi, je crois que nous avons vendu plus de 10 000 exemplaires du livre (pour plus de 15 000 consultations en ligne). Si les lybers ne marchaient pas tous aussi bien, il ne faisait pas de doute que les livres papier que l’on vendait le mieux avaient presque toujours une version lyber. L’autre réaction – assez amusante – est l’invitation à parler du lyber dans un collectif qui ne jurait que par la gratuité. Je défendais pour ma part cette forme mixte de diffusion. À quoi on m’a rétorqué que l’idée du lyber n’était qu’une arnaque commerciale, dont le seul but était de… vendre plus de livres. À part l’idée de l’arnaque, ça n’était pas faux.

Avec le recul, quel bilan tirez-vous de cette expérience du lyber?

Le principe du lyber a été une réussite à laquelle on ne s’attendait pas du tout. Au départ, c’était une réaction politique qui consistait à donner à lire le numérique, à l’époque des premiers e-books avec les cybooks de la société Cytale, parrainée par Jacques Attali et Erik Orsenna, qui prophétisaient (à grands traits) que le numérique remplacerait le papier. Je ne reviendrai pas sur cette expérience pathétique qui a tourné à la farce, mais l’idée absurde que le numérique supplanterait le papier continue de traîner dans des rapports de ministères qui entretiennent la peur. Pour l’éclat et, paradoxalement, grâce au lyber, il ne fait pas de doute que « le livre est irremplaçable » et qu’il faut parvenir à penser dans une relation positive les deux formats. Je crois que, de ce point de vue, c’est un ratage complet, et si le livre numérique se développe un peu, j’ai quand même le sentiment que le moment où on ne lira plus que des livres numériques correspondra à un moment où on ne lira plus du tout…

Vous fêterez bientôt vos quarante ans… Des idées pour les années à venir ? Comment les imaginez-vous ?

On se sent un peu plus libres. La maison d’édition a une certaine stabilité, avec presque 500 titres au catalogue, si on compte les numéros des revues. En titres actifs, nous dépassons les 300 références. C’est rassurant parce que la part du fonds dans le chiffre d’affaires est importante. Les livres ont un mode de fonctionnement qui nous échappe, mais qui est rassurant. D’une certaine manière, nos lecteurs sont des clandestins et ils s’expriment assez peu sur les réseaux sociaux. Ils entrent en librairie sans trop se faire remarquer, achètent un livre ou deux, ressortent sans que le libraire s’en aperçoive, sauf quand il vérifie ses stocks et recommande l’ouvrage. C’est le seul conseil que je me permettrais de donner à un libraire : « vérifiez régulièrement vos stocks et réassortissez le fonds ! ». Et on vend toujours et encore la version papier de De la dignité de l’homme de Pic de la Mirandole, dont le texte est libre et gratuit sur le site.

Que publie-t-on lorsqu’on se sent plus libre? Qu’est-ce qu’on s’autorise à publier qu’on n’aurait jamais osé auparavant?

De la poésie ! À vingt et quelques années, on commence l’édition avec une envie de publier de la poésie, puis on publie de la philosophie, des essais, dont la circulation et la vente sont moins dépendantes de la presse et qui, d’une certaine manière, trouvent un public peut-être moins sensible aux recommandations des médias, et on ne publie de la littérature qu’au compte-gouttes et avec une grande prudence. Aujourd’hui, on peut se permettre de créer cette collection de poésie, L’éclat/poésie/poche, avec trois livres parus maintenant et un programme assez fourni pour les prochaines années. Toujours de la poésie contemporaine, le plus souvent en bilingue pour les traductions. Une poétesse turque à la rentrée, un nouveau recueil de Biagio Marin, une poétesse palestinienne au printemps prochain…

Vous évoquez à nouveau la vulnérabilité de l’édition de poésie. Cela nous fait penser à votre réflexion sur l’édition pauvre, terme que vous préférez à celui d’éditeur indépendant.

Quand on a décidé de créer une maison d’édition, Patricia Farazzi avait étudié l’anthropologie à l’EHESS et beaucoup voyagé en Afrique et en Amérique latine, moi je jouais du violoncelle, après un passage en ‘Science des Textes et des Documents’ à Jussieu où un cours était intitulé : « Lecture de Barthes », dispensé par Barthes qui préparait à l’époque Barthes par lui-même. Nous n’avons pas eu de formation aux métiers du livre, ni fait d’école d’édition, ni rien. L’indépendance nous tendait les bras ! Mais je crois que les conditions ont largement changé et qu’il convient de repenser ce métier, non plus tant entre grands et petits, indépendants ou affiliés, mais plutôt entre éditeurs et non-éditeurs (reste à savoir qui conservera l’appellation). Quand Thierry Discepolo m’a proposé d’ouvrir les premières Assises de l’Édition Indépendante à Marseille, j’ai fait un petit discours où je réfutais le terme même ‘d’indépendant’ qui nous différencierait des éditeurs appartenant à un groupe. Et je proposais dans le même temps de trouver un autre terme pour définir le métier que je faisais, dans la mesure où ce que faisait un ‘éditeur’ classique recouvrait une réalité qui m’apparaissait comme de plus en plus étrangère à mon activité. J’ai donc préféré parler d’édition ‘pauvre’. Ce terme de ‘pauvreté’ correspond précisément à notre situation économique, et intellectuellement nous rattache à des courants de pensée où le vœu de pauvreté valait comme un ‘enrichissement’. Nous sommes un peu comme les saint François d’un métier qui n’a pas encore de nom : nous marchons pieds nus, nous nous habillons avec ce que nous trouvons, nos émoluments (et nos retraites) ressemblent à des aumônes, mais il n’empêche que nous parlons avec les oiseaux.

Malgré cette pauvreté que vous décrivez, les Editions de l’éclat fêteront bientôt leurs quarante ans et, au-delà de la richesse du catalogue, on sent également votre souci de la matérialité et votre attention aux objets que vous produisez.

C’est vrai que l’économie d’une maison d’édition comme la nôtre n’est pas grand-chose. Nous tenons absolument à maîtriser la conception de nos ouvrages. Nous ne sommes plus à l’époque de Guy Lévis Mano qui imprimait lui-même ses livres magnifiques, mais garder la main sur la fabrication du livre est essentiel et je me dis que ce pourrait être ça aussi et ça avant tout l’édition. À l’éclat, depuis l’acceptation du manuscrit jusqu’à l’envoi chez l’imprimeur, tout passe par nous. Il est très rare que nous fassions appel à des structures extérieures pour la réalisation des ouvrages.

Cela veut dire que nous sommes quotidiennement en contact avec le texte et sous toutes ses formes. On le voit se construire au fur et à mesure que les pages s’organisent, on voit ses déhanchements, ses grains de beauté, ses faiblesses, ses éblouissements. C’est très important. On a commencé dès 1986 à faire nos livres nous-mêmes sur un ordinateur Amstrad 8256, incroyable machine dont les lettres clignotaient sur un fond d’écran noir. Les premières mises en page se sont faites sur ces drôles de machines, en criblant le texte de ‘balises’ qui indiquaient le début d’italique, la fin d’italique, la taille des caractères, les interlignages et, à partir d’un texte cabalistique, on sortait une mise en page qui se révélait sur la feuille comme se révèle une photographie dans un bain développeur. Les techniques ont largement évolué mais le plaisir est le même et je crois qu’il a encore quelque parenté avec ce que pouvait ressentir un Guy Lévis Mano quand il retirait sa page de papier des cadres de ses plombs ancrés. C’est ce geste qu’il nous faut préserver, non au nom d’une nostalgie d’un temps révolu, mais au nom d’une permanence du livre dans ce qu’il a de plus réjouissant et enrichissant.

Propos recueillis par Jeanne Bacharach et Pierre Tenne

[1] Michel Valensi évoque les liens entre la distribution (acheminement et facturation des livres des éditeurs vers les libraires et retour des invendus) et la diffusion (présenter les catalogues aux libraires et prise de commande).

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)