Tourment, premier roman de Joy Williams depuis plus de vingt ans, confirme qu’elle compte parmi les écrivains américains les plus importants. Le livre raconte l’errance d’une adolescente dans un paysage dévasté pour arriver à l’Institut, un vieux village de vacances à côté d’un lac putride où une poignée de retraités décrépits planifient des actes terroristes.

Big Girl, le lac, n’a rien de sororal. Héros du deuxième des trois « Livres » (chapitres) de Tourment, sa réserve feutrée exprime la tonalité dominante : le silence. Joy Williams n’a-t-elle pas écrit : « Tout art tourne autour du néant : son approche, la peur et l’appréhension qu’il inspire » ?

Le Livre Deux est le seul narré à la troisième personne, comme si le lac prenait le gouvernail, narrateur discret, conteur des perceptions recueillies au fond de ses profondeurs ténébreuses. Que penser de ce bassin intemporel ? Faut-il s’apitoyer de sa condition morbide ? La fille aqueuse mène-t-elle une existence solitaire ? A-t-elle des frangins ?

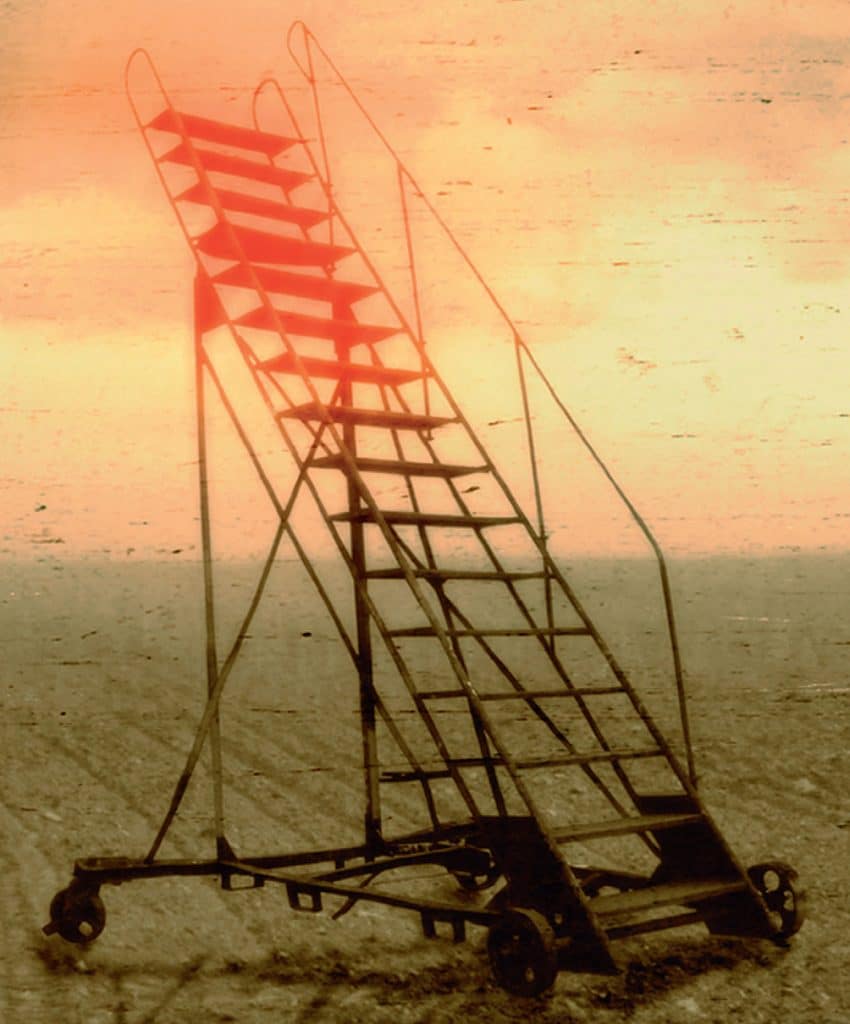

Si elle avait été humaine, elle aurait pu investir l’Institut, ses traits ramollis évoquent les peaux usées de ses voisins détériorés : « Pauvre vieille Big Girl. Un corbeau ne saurait être plus noir que ses eaux fétides. Le soleil couchant la contemplait et jetait un éclat louche sur sa face flasque […] Lorsque quelqu’un meurt, bourdonnements, roulements et craquements tournent autour du corps pendant jusqu’à quinze heures, des bruits que personne n’entend ni ne reconnaît. Il s’agit d’un fait scientifique, quoique refoulé. Big Girl avait éclaté, vrombi et claqué durant des années, comme c’était souvent le cas avec l’eau, mais elle restait silencieuse depuis tout aussi longtemps ».

À l’instar de Cynthia Ozick, ses phrases sont des miroirs qu’il faut traverser. Y a-t-il meilleure façon de pointer l’absurde qu’en le perfectionnant ?

Contrairement à Big Girl, la narratrice du Livre Un est une vraie fille, même si son prénom, Khristen — « chrétien » en scandinave ou russe —, s’épelle au masculin. Elle sera ressuscitée peu après la citation de Luc mise en exergue au début du roman : « Car si l’on inflige cela au bois vert / Qu’arrivera-t-il au bois sec ? » Le Christ, charpentier à l’origine, a fini par être fixé à un poteau de bois sec : la fusion entre la forêt et l’homme, entre l’animé et l’inanimé, est au cœur du projet de Williams.

« Khristen », son prénom « officiel », n’empêche pas ses parents de l’appeler « Agneau ». Agneau de Dieu. Le sacrifice a lieu dans le village de Nouvelle-Angleterre où son père dirige un chantier naval. L’officiant est l’amant de sa mère, embauché comme baby-sitter pendant que les parents font la fête au club sur une piste de danse étalée sur la plage. Il aurait voulu être un Juif, un Zélote à l’époque de l’Empire romain. Tout seul à la maison avec l’agnelle, il éteint les lumières et allume des bougies partout, puis regarde le bébé dans son berceau : « Il n’était rien pour moi, bien sûr — cette silhouette, cette présence, ce filament d’obscurité —, mais son monde était celui dont j’hériterais […] Je sentis alors sa présence disparaître. Puis, de moi-même aussi, je perdis conscience. Je n’étais ni éveillée ni endormie… ».

La vie de Khristen — son père voulait l’appeler « Christen » en hommage aux baptêmes navals (« to christen a ship » = baptiser un bateau) — sera une exploration de l’au-delà, une expédition à travers le filament d’obscurité dont elle est l’héritière, un voyage dans un paysage abstrait kafkaïen, parce que, comme le dit sa mère au sujet du prénom : « Au moins j’ai insisté pour la lettre K. »

Joy Williams aussi insiste sur K. Jeffrey, un enfant rencontré à l’Institut, se faisait lire Kafka par son père. Il aimait bien l’histoire du médecin et du garçon dont la plaie ouverte n’avait pas été remarquée lors de l’examen initial. Jeffrey s’était « identifié » au garçon : la mise en italique revient souvent chez Williams, la romancière instruit le langage, tout comme l’auteur du Procès, pour signaler le conformisme. À l’instar de Cynthia Ozick, ses phrases sont des miroirs qu’il faut traverser. Y a-t-il meilleure façon de pointer l’absurde qu’en le perfectionnant ?

La tea party du Chapelier Fou (Lewis Carroll) s’américanise, pour devenir la fête de Jeffrey dans un bowling. Les fêtards entrent dans le parking de Paradise Lanes et se garent entre un pick-up arborant la publicité EXTERMINATEUR DE BONNES NOUVELLES en lettres peintes sur la portière et une berline dont le pare-chocs exhibe l’autocollant ANCIEN FŒTUS AU VOLANT. Le bowling aurait été conçu par Frank Lloyd Wright, au début il devait être sur pilotis. On est loin du paradis : « Les joueurs, hommes et femmes, ressemblaient à leurs modèles d’antan : costauds, avec un penchant tribal et autosatisfaits. » On préfère l’original — « The bowlers, men and women both, were of that pastime’s typical bent — hefty, of a tribal disposition and with themselves well pleased. » La traduction ne capte pas l’étrangeté du style, ce mélange maniéré de la Bible du roi Jacques, de Shakespeare et du vieil anglais, visible aussi dans le titre d’origine, Harrow (herse, labourer à la herse, torturer), pour lequel, en revanche, on approuve le choix du traducteur.

Jeffrey aura dix ans à 19h précises, l’organisation de la fête est en place, avec le cadeau mystère : un sac en papier contenant une bague qui sonne, une mouche en plastique dans un glaçon en plastique et une flaque de vomi d’apparence authentique, elle aussi en plastique.

Chez Joy Williams, les conversations s’articulent de manière arbitraire, comme dans son recueil 99 Stories of God. Les échanges sont cacophoniques, musique et logique jetées pêle-mêle sur la page :

– Je veux pas jouer au bowling, maman, dit Jeffrey.

– Bien sûr que non. Bien sûr que tu ne veux pas jouer. C’est hors de question.

– L’autonomie potentielle ne suffit pas à la preuve ronronna doucement Jeffrey. Objection ! …Hypothétique et spéculatif…

– Tu vas devenir un grand avocat, dit Barbara en savourant la fin du pichet de martini…

La loufoquerie américaine est structurelle — comment appréhender un pays où les élections présidentielles opposent deux cadavres ambulants dont l’un est accusé d’autant de viols qu’il a de mots dans son vocabulaire ? Joy Williams en prend acte, elle récuse ses normes linguistiques, sa réponse consiste à dire, pour paraphraser Coppola : « Dystopia Now! »

Aucun évènement cataclysmique est présupposé, on vit déjà le « cauchemar climatisé » (Henry Miller), langage et paysage s’entremêlent, les velléités terroristes des vieillards de l’Institut concernent autant les mots que l’écologie, la pollution environnementale incorpore le « mental ». Honey, l’une des résidentes, explique à son ami Tom son dessein linguistico-géographique :

« – Je vais détruire Phoenix.

– Ah oui, dit Tom. On n’aurait jamais dû lui donner ce nom-là, à cette ville. Ou l’installer à cet endroit-là.

– Ils ont seulement détourné une magnifique histoire, et pour quoi faire ? Pour donner son nom à une métropole puante »

– Il tomba d’accord pour dire que c’était scandaleux.

[…]– Fallait un sacré culot pour nommer cet endroit Phoenix, répéta-t-il plus ou moins. »

Au milieu de ce marasme mondial, se situe Big Girl. Au début, Khristen essayait de descendre sur les berges le soir quand le sable était mouvant pour dire : « Je t’aime, Big Girl ! » (on entend des échos de 1984, où Winston Smith proclame son amour pour Big Brother). Khristen s’imaginait quelque chose au fond, une « déesse protectrice, vivant à l’écart d’un monde d’où le sacré s’était retiré ». Plus tard, avec la distance, elle perçoit le lac comme un « vaste bol baptismal », où le sacrement, en accord avec notre époque, s’annonce repoussant : « L’immersion serait effrayante, l’initiation une épreuve, l’ordination un lugubre éveil ! Big Girl était parfaite. » Les eaux sombres de Big Girl ont le mérite de se taire, elles s’abstiennent de la vulgarité ambiante.

Selon Stefan Merrill Block, le roman américain contemporain se partage entre deux courants : d’un côté, l’autofiction ; de l’autre, une forme de storytelling fabuleux, mythique et magique. La redécouverte de Joy Williams irait dans le sens de ce dernier, selon Block. Sans doute a-t-il raison, si ce n’est qu’ici on n’est pas vraiment dans le storytelling : Joy Williams reste sui generis.